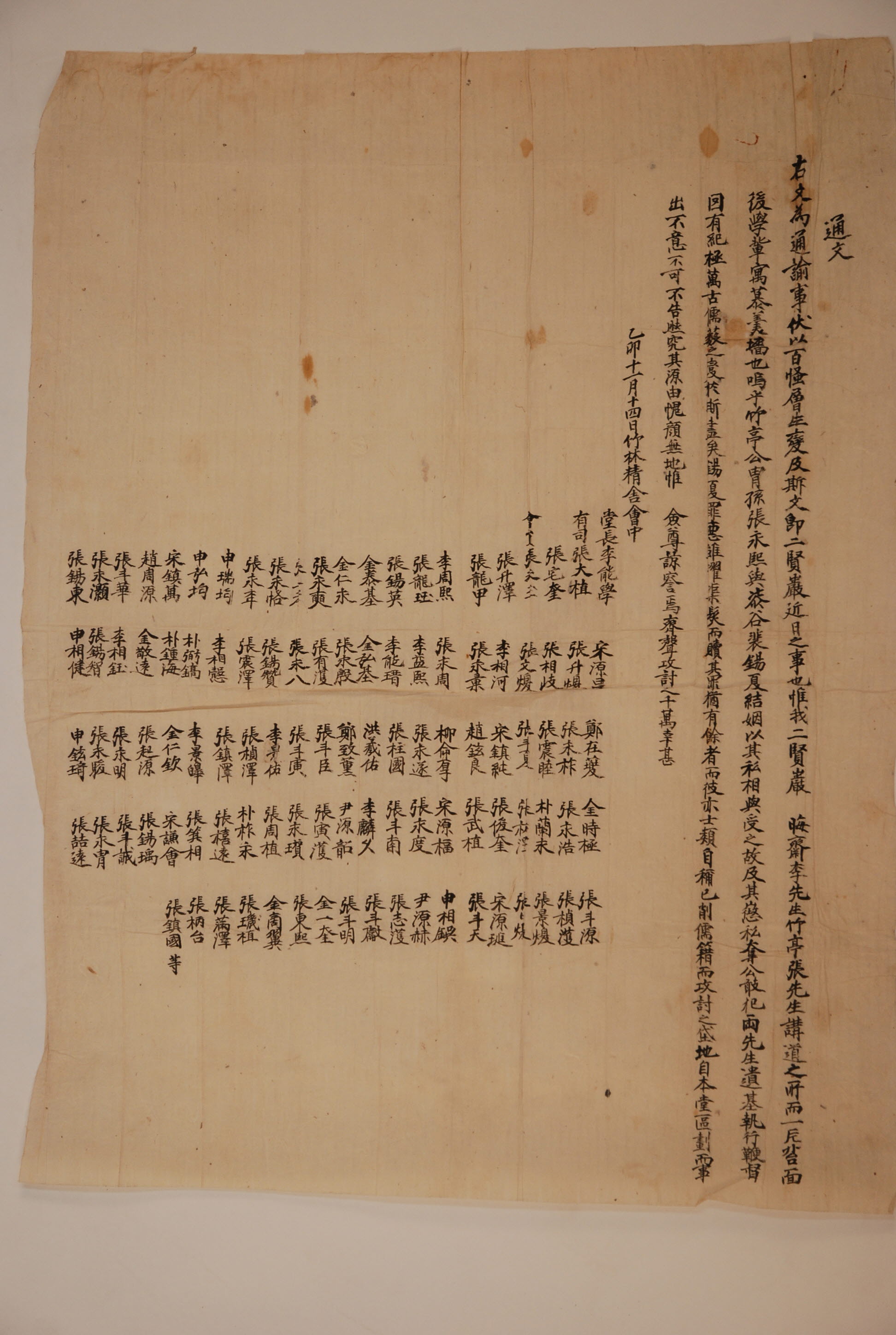

1915년 11월 14일, 竹林精舍 소유의 二賢巖을 침범한 裵錫夏를 玉山書院도 聲討해줄 것을 당부하는 竹林精舍의 通文

[

내용 및 특징

]

이 통문은 1915년 11월 14일 竹林精舍가 玉山書院에 보낸 것으로 그 내용은 본 精舍 소유의 二賢巖을 침범하여 기강을 문란하게 한 裵錫夏를 玉山書院도 동조하여 성토해줄 것을 당부하는 것이다. 이 통문에 따르면 갖가지 기이한 일로 생긴 변란이 우리 유학에 미치는데, 이현암과 관련된 최근의 일이 그와 같은 일이라고 말한다. 이현암은 晦齋 李彦迪과 竹亭 張潛이 도학을 논의하던 장소이기도 하지만, 다른 한편으로 두 분의 얼굴을 뵙지 못한 후학들이 그분들을 기억하고 추모하는 곳이기도 하다는 것이다. 그런데 이러한 곳을 장잠의 宗孫인 張永熙가 恭谷 裵錫夏와 혼인관계를 맺음으로써 사사로이 주고받았다는 것이다. 이렇게 주고받는 것은 사적인 관계를 빙자하여 공적인 것을 탈취하는 것이라며 그 거래를 인정할 수 없다고 이 통문은 주장하였다. 하지만 배석하는 회재와 죽정 두 선생이 남기신 터전을 침범하여 무력으로 그 권리를 행사하려 들었다. 이는 기강을 극도로 어그러지게 하는 일이며, 오랫동안 유림에 많은 변고가 있었지만 여기에서 끝을 볼 정도로 심각한 것이라고 이 통문은 분개하였다. 그래서 배석하의 죄악은 머리털을 개울물에 씻으며 그 죄를 갚으려 해도 남는 것이 있을 정도로 큰 것으로 그가 선비라고 자칭하고 다니지만 이미 그를 儒籍에서 삭제하고 모두가 성토하고 있다고 그에 대한 주변의 분위기를 전했다. 이어서 문제의 대지는 원래 本堂, 즉 죽림정사의 영역에 속한 것이었으나 배석하와의 일이 여의치가 않아 고발하지 않을 수 없었다고 저간의 사정을 밝혔다. 하지만 일이 이렇게 된 그 원래의 이유를 궁구해 보면 자신들은 하나도 거리낄 일이 없다고 주장하였다. 그렇기 때문에 옥산서원 여러분들도 잘 헤아려서 배석하를 함께 성토해주면 고맙겠다는 말로 통문은 끝을 맺었다.

이 통문을 발행한 죽림정사는 장잠이 1520년(중종 15)에 건립한 것이다. 그는 가학으로 글을 읽히다가 1514년(중종 9) 靜庵 趙光祖의 문하에 나아가 수학하였다. 이후 기묘사화가 일어나자 고향인 仁同으로 돌아와 죽림정사를 세워 독서에 전념하였다. 그는 1531년(중종 26) 진사시에 합격하였으나 합격자 발표를 기다리지 않고 곧장 시골집으로 돌아올 만큼 작은 성취에 연연하지 않는 대범함을 보였다. 장잠이 이렇게 고향에서 공부를 하고 있을 때 이언적이 수령으로 부임하여 왔다. 이언적은 관아에서 공무를 마치면 말을 타고 장잠의 집으로 찾아와 깊은 대화를 나누었다. 장잠의 집에는 대나무 숲이 있고 그 숲속에 草亭, 즉 죽림정사가 있었는데 이곳에서 이언적을 맞이하였다. 이에 이언적은 “竹林의 주인이 보리밥과 죽순국을 배불리 먹고 항상 聖賢의 책을 보면서 취미를 붙이니, 일생의 맑은 즐거움을 꼽는다면 이보다 나을 것이 없다.”고 하였다. 이들 두 사람이 이렇게 교류하며 주고받은 詩文과 서찰이 책 한 권으로 엮을 만큼 친밀했다고 한다. 그리고 죽림정사 앞에 있는 큰 바위에 앉아 그 두 사람은 때로 학문을 토론하였는데 이를 기리기 위해 그 바위를 ‘二賢巖’라고 불렀다. 이 통문에서 이 바위를 두 선생이 도학을 강론하던 곳이며, 후학들이 그들을 기억하고 추모하는 곳이라고 하는 것은 바로 이런 연유에서이다.

그런데 ‘이현암’을 둘러싸고 시비가 일어났음을 이 통문은 말해주고 있다. 그 시비의 단초는 장잠의 장손인 장영희가 사돈관계가 된 배석하에게 이현암이 포함된 토지를 양도한 것이었다. 그리고 양도를 받은 배석하는 그곳에다 자신이 뜻하는 일을 하기 위해 이현암을 훼손하려 들었을 것으로 짐작이 된다. 그러자 장잠의 후손인 인동장씨와 죽림정사에 관계된 유림들은 선현의 추억이 깃든 곳이자, 정사의 소유인 땅을 함부로 해치려한다고 하여 이 통문을 돌린 것이다. 이 통문에서 사적인 관계를 빙자하여 공적인 것을 탈취하려 한다고 하는 것은 이를 두고 말하는 것이다. 하지만 이 통문을 자세히 읽어보면 통문이 발행되기 전에 서로 간에 타협이 있었던 것으로 보인다. 하지만 땅의 소유권을 넘겨받았다고 생각한 배석하가 죽림정사 관계자들의 요구에 순응하지 않은 것으로 짐작이 된다. 이렇게 서로 간의 타협이 무산되자 배석하를 斯文의 기강을 어지럽힌 무뢰한으로 매도하고 그를 儒籍에서 삭제하는 것은 물론이고, 이현암을 보호하기 위해 고발까지 한 것으로 보인다. 이처럼 이 통문은 배석하를 유림의 공적으로 몰아붙이고 있다. 하지만 엄격한 의미에서 말하면 이 시비를 일으킨 당사자이면서 이를 해결해야 할 사람은 장잠의 종손인 장영희인 것으로 추측된다. 왜냐하면 이현암의 소유권을 배석하에게 양도한 당사자가 다름 아닌 장영희이기 때문이다. 만약 그 토지를 완전히 매각한 것이 아니고 그저 사적으로 양도나 대여할 것을 약속한 것이라면, 그 약속을 파기함으로써 이 시비는 해결이 된다. 하지만 그렇게 하지 못한다는 것은 이미 토지의 소유권이 배석하에게 완전히 넘어갔기 때문이며, 또한 그러한 이유로 배석하 한 사람만을 대상으로 시비를 벌이고 있다고 짐작이 된다.

이 통문에 서명한 사람은 모두 106명으로 그 중에 張氏가 60%가 넘는 64명이다. 이들 장씨는 대부분 장잠의 후손인 仁同張氏로 추정된다. 이들이 이 시비에 참석한 것은 선현의 추모할 공간을 수호하려는 의도도 있지만, 문중 공동의 재산을 사적으로 처분한 것을 좌시할 수 없었기 때문인 것으로 판단된다. 문중재산은 양반사족이 향촌사회에서 지위를 유지하는데 필수적인 경제적 배경이 된다. 따라서 개인이 함부로 사사로이 처분할 때 이 통문과 같은 시비가 일어난다. 하지만 문중 공동의 재산이라고 하더라도 그것이 오랜 시간동안 대를 이어 종손에게 승계되면서 마치 종손 개인의 재산인 것처럼 착각을 불러일으키는 경우가 생겨날 수 있다. 아마도 이 통문의 시비는 바로 이러한 것에서부터 시작된 것으로 보인다. 아무튼 이 시비가 어떻게 귀결되었는지 알 수는 없다. 하지만 이현암이 원래의 장소에 지금도 자리하고 있는 것을 보면 원만한 타협이 이루어졌던 것으로 보인다.

[

자료적 가치

]

이 통문은 일제강점기에 이현암의 소유권을 두고 죽림정사의 관계자와 배석하 사이의 시비를 알 수 있게 하는 자료이다. 추측건대 그 당시에는 이와 같은 시비가 빈번했을 것이다. 이 통문과 같은 자료를 통해 이러한 시비가 발생되는 양상과 과정, 그리고 결말을 연구한다면 당시 사회의 한 측면을 파악할 수 있을 것으로 판단된다.

『역사학연구』46, 박선미, 호남사학회, 2012

하창환,이수환