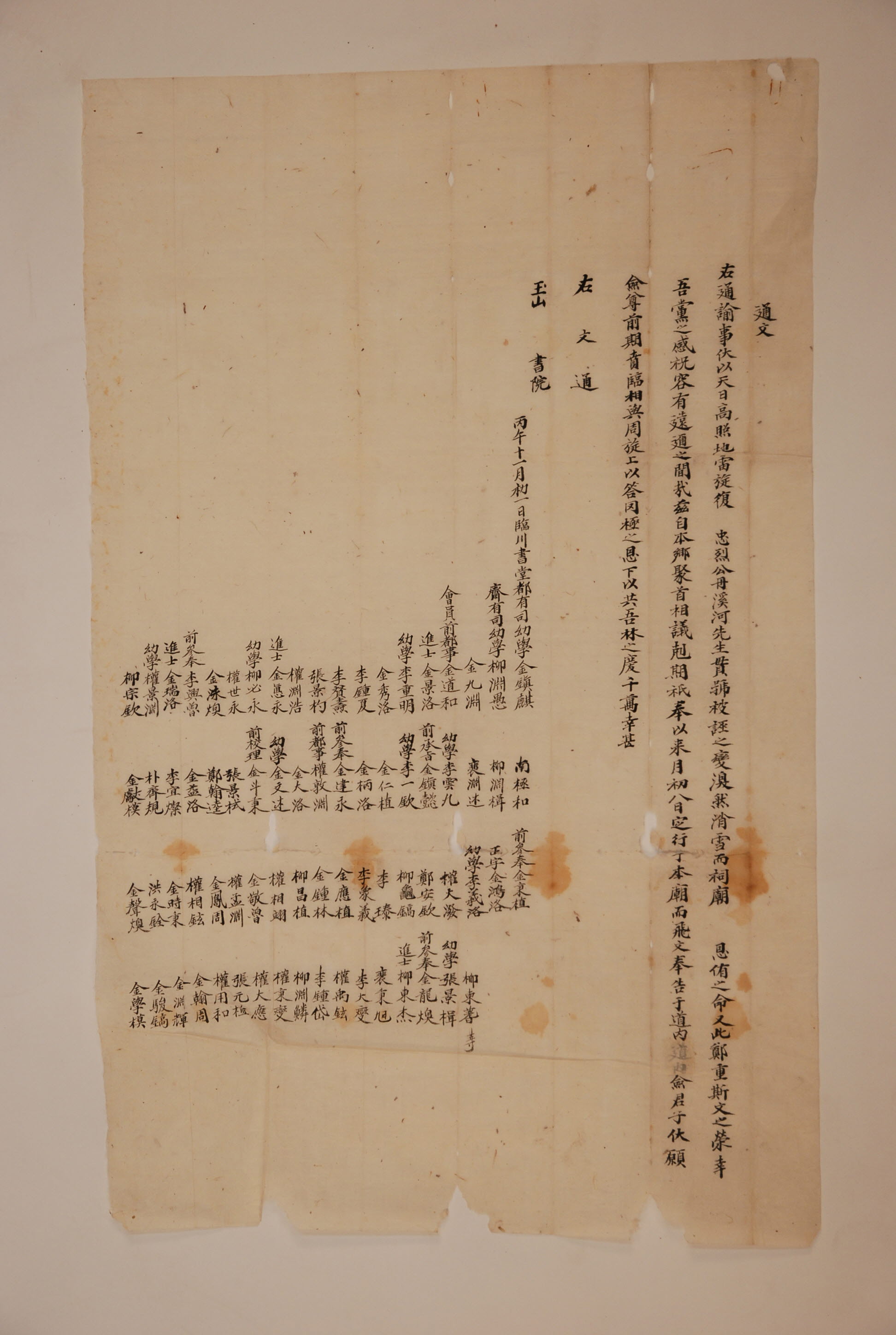

1906년 임천서당(臨川書堂) 통문(通文)

이 통문은 1906년 11월 1일 임천서당이 옥산서원에 보낸 것으로 그 내용은 하위지의 관향과 호가 잘못되었다고 무고를 당한 것이 해소되면서 사당에 제사를 지내라는 임금의 은명을 받고 이의 사실을 통고하고 참석을 당부하는 것이다. 이 통문에서 말하는 하위지의 관향과 호에 대한 시비는 1905년(고종 42) 이면주 등이 올린 상소에서 그 대략적인 내용을 알 수 있다. 그에 따르면 이 시비는 하상기가 예식원에 하위지의 본관이 ‘단계’라며 고소한 것에서부터 시작되었다. 하상기가 그렇게 말한 근거는 장릉의 묘지문과 『홍재전서』였다. 이에 대해 (음)3월 18일 이면주 등이 상소하여 그와 같은 기록에는 하위지의 본관은 진주이고, 호는 단계로 되어 있다고 주장하였다. 그러자 고종은 상소의 내용을 예식원에서 처리하게 하겠다는 비답을 내렸다. 그런데 예식원에서 이 사실의 조사를 마치기도 전에 박노학이 하상기의 주장을 옹호하는 증거들을 제시하고, 박해철 등이 연명으로 하상기를 지지하는 상소를 올렸다. 이에 대해 이면주 등은 (음)5월 6일 다시 상소를 올려 이들이 주장하는 증거들이 사실이 아님을 밝혔다. 박노학이 제시한 증거는 박팽년의 현손인 박계창이 꿈을 기록한 내용, 박종우와 박숭고가 지은 소지(小識)의 내용, 『요해편』과 『황화집』에 기재되어 있는 詩의 내용, 진관사 에서 글을 읽을 때 지은 연구의 소서 내용, 『동국여지승람』, 낙빈서원과 민절서원에 봉안할 때 말한 내용, 그리고 정구의 유집 등이었다. 이러한 주장에 대해 이면주 등은 하나하나 반박하면서 그 증거들이 단편적이고 분명하지 않은 사적들로 주어다가 엮은 것으로 대부분 꾸며낸 것들이라고 주장했다. 그러면서 이들은 태종과 세종 때 있었던 하위지 네 부자의 『문과방목』, 『장릉지』, 『홍재신서』, 하위지의 본향인 선산의 읍지, 하위지가 직접 기록한 장적, 김종직이 남긴 『이존록』, 장현광이 지은 묘갈명, 송시열이 지은 ‘삼인록서’ 등을 그 증거로 제시했다. 이들은 사실에 있어 박노학의 것들보다 훨씬 객관적인 자료였다. 그래서 고종은 이면주 등의 상소에 대해 즉시 사실을 조사하여 바로잡도록 하겠다는 비답을 내렸다. 그리고 본 통문에서 보는 것처럼 하위지의 본향이 진주이고, 그의 호가 단계라는 것을 명시하고, 이를 확인하는 절차로 사당에서 제사를 드리라는 은명이 있었던 것으로 추측된다.

이 통문의 내용은 이면주 등이 올린 상소를 참조함으로써 그 시작과 결말을 알 수 있었다. 그런데 이러한 이해는 일방적인 측면이 없지 않다. 왜냐하면 참조한 이면주 등의 상소는 이 통문을 발행한 당사자와 같은 편이기 때문이다. 하지만 그 증거들을 보면 이면주 등의 주장이 객관적이라는 것을 충분히 알 수 있을 뿐만 아니라, 예식원에서도 엄밀히 조사를 한 끝에 내린 결론일 것이기에 하위지의 관향과 호에 대한 시비는 일단락되었다고 해야 할 것이다. 그런데 우리가 여기서 궁금한 것은 하상기가 왜 이러한 시비를 일으켰는가 하는 것이다. 그것은 족보와 관련된 문제가 아닌가 하는 추측을 할 수 있다. 왜냐하면 이면주 등의 상소문 끝에 "폐하께서는 확고한 결단을 내리시어 속히 바로잡도록 명하시고 속히 징계를 시행하시어 하시철 이래의 날조된 기록과 족보, 거짓된 증거와 사적은 즉시 일일이 불속에 던져 버림으로써 끝없이 이어질 근심을 영원히 막하주소서."하고 하는 말이 있기 때문이다. 조선시대에는 門閥이 人仕나 사회적 행세에 있어서 중요한 요인으로 작용했기 때문에 족보는 가문의 우월성을 과시하는 수단이었던 것이다. 아마도 하시철 역시 하위지를 족보 속에 자신의 조상으로 기재하여 자신의 문벌을 과시하려 했던 것 때문에 이 시비가 일어난 것으로 추측된다.

『조선시대사학보』2, 차정섭, 조선시대사학회, 1997

『조선왕조실록』,

하창환,이수환