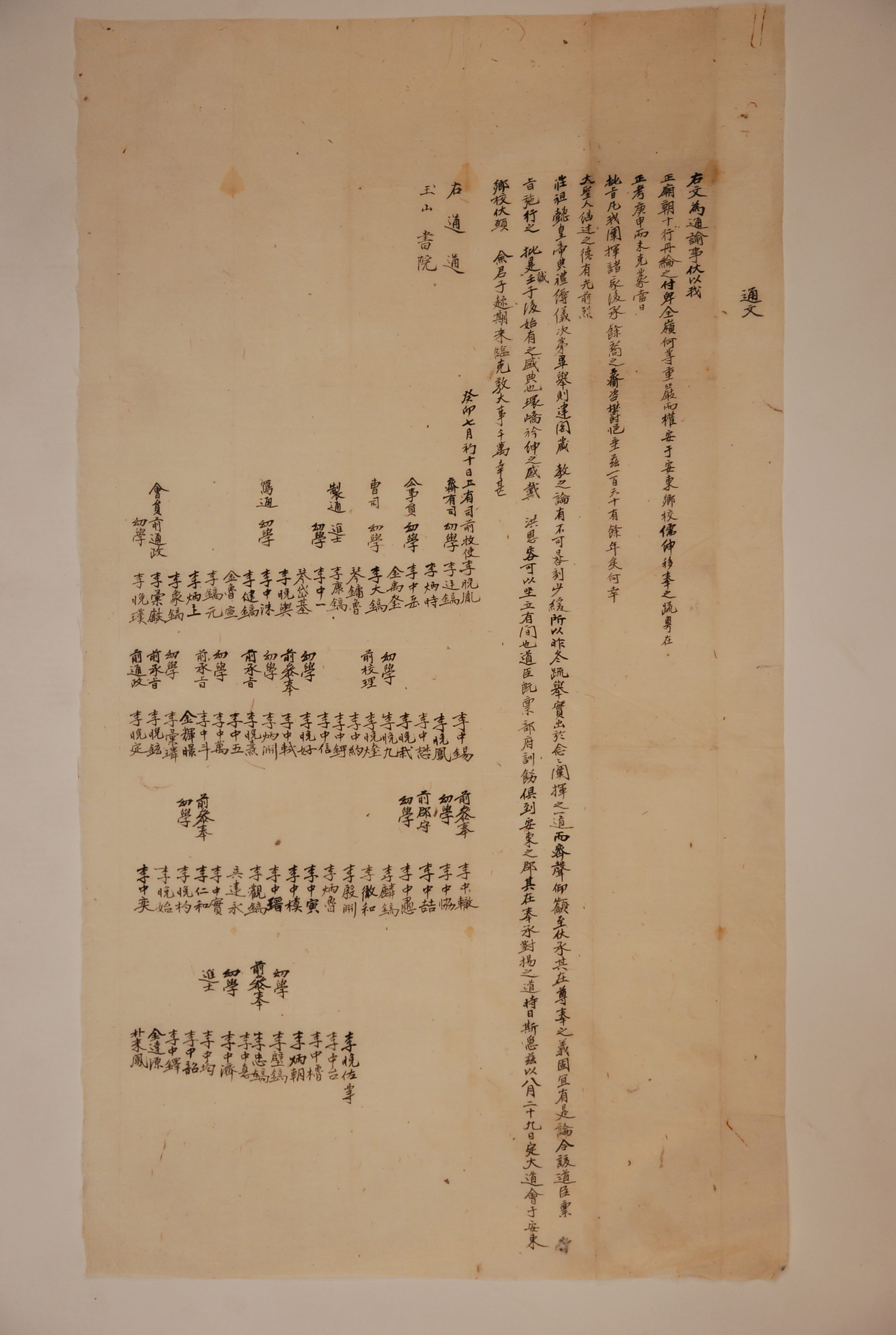

1903년 7월 10일, 藏敎閣의 建立을 允許한 批答을 받드는 節次를 논의하기 위해 道會를 개최하는데 玉山書院의 참석을 당부하는 陶山書院의 通文

[

내용 및 특징

]

이 통문은 1903년 陶山書院이 玉山書院에 보낸 것으로 그 내용은 正祖의 批答을 봉안할 藏敎閣를 건립하게 해 줄 것을 요청한 上疏에 대한 高宗의 비답이 내려오는데, 이를 받드는 절차를 논의하기 위해 道會를 개최한다는 것이다. 이 통문은 서두에 정조가 전 嶺南人에게 나라의 안위를 당부하는 10줄의 비답이 참으로 중요하여 임시로 安東鄕校에 보관하다가 유생들이 그것을 옮겨 봉안하게 해줄 것을 요청하는 상소를 올렸다는 사실을 기술하고 있다. 하지만 상소를 올린 경신년은 정조가 세상을 떠난 해여서 당시에는 비답을 받지 못했다. 그래서 영남의 여러 집안과 이를 받드는 후손과 후예들의 가슴에 슬픔과 울화가 드리운 지가 160여 년이나 되었다고 본 통문은 아쉬움을 토로했다. 그런데 참으로 다행스럽게도 고종께서 그 일을 잇고, 또 선왕의 빛나는 공로가 있어 사도세자를 莊祖懿皇帝로 추존하는 성대한 儀式이 차례로 거행되었다. 그렇게 되니 장교각을 건립하자는 의론은 잠시도 늦출 수 있는 일이 아니게 되었다. 지난겨울, 즉 1902년에 상소를 올린 일은 진실로 ‘언제나 밝혀 드러낼 것을 생각하고 있다.’라는 하나의 도리에서 나온 것이기에 모두가 한목소리로 우러러 호소하며, 받들어 모시려고 하는 의리를 이었기에 마땅히 이 의론이 있게 된 것이다. 이제 관찰사가 장교각의 건립을 시행하라는 비답을 받았으니 이는 壬子年, 즉 1792년 이후 처음으로 성대한 의식이 있게 되는 것이다. 그런데 전 영남의 사림에서 이 큰 은혜에 감사함이 입장에 따라 다를 수 있다. 그러나 관찰사가 이미 訓飭을 가지고서 안동군에 도착하였기에 비답을 받들고 백성들에게 알리는 도리에 있어 남은 날짜가 촉급하다. 그래서 이 문제를 논의하기 위해 8월 29일 안동향교에서 도회를 개최하니 여러분들은 기한 내에 오셔서 이 일이 잘 이루어질 수 있도록 하면 참으로 고맙겠다는 말로 통문은 끝을 맺는다.

이 통문에서 말하는 고종의 비답은 그 역사적 근원이 100년 이상 거슬러 올라간다. 영남사림은 16세기 후반까지 중앙의 정계와 학계를 주도해 왔다. 하지만 인조반정을 고비로 서서히 밀려나기 시작하여 이후 西人 내지 老論系가 장악한 중앙정계에서 완전히 소외되었다. 이러한 정세를 반전시킬 계기는 정조의 등극과 함께 찾아왔다. 정조는 이전의 임금들과 달리 영남에 대해 호의적인 태도를 보였다. 그 상징적인 것이 1792년에 있었던 도산서원에서의 과거시험이었다. 영남사림은 이러한 정조의 시책이나 채제공과 같은 친 영남계의 인물을 등용하는 것을 보고 그에 대한 응답으로 이른바 萬人疏라고 하는 정조의 아버지인 ‘사도세자의 伸寃疏’를 올렸다. 정조는 이 상소문을 읽고 목이 메어 말을 하지 못할 만큼 크나큰 감명을 받았다. 그리고는 다음과 같은 비답을 내렸다.

“너희들이 천릿길에 고개를 넘고 물을 건너 대궐에 호소하였는데, 그 일은 지극히 畏敬하고 중대하여 지엄한 것이며, 그 말은 차마 들을 수도 볼 수도 없으며 감히 제기할 수도 말할 수도 없는 것이다. 내가 어찌 입을 열어서 조칙의 글에서 말하기를 마치 평상시 비답을 내리는 것처럼 할 수 있겠는가. 그러므로 너희들을 筵前에 불러 면대하여 본뜻을 말한 것이다. 목이 메고 말이 막혀서 말로써 비록 뜻을 다하지 못했으나 대략은 이에 벗어나지 않을 것이다. 너희들은 의리가 밝혀지지 않고 刑政이 거행되지 않음을 걱정하지 말고, 오직 나의 본뜻이 더욱 어두워지는 것을 두려워하고 염려하여 서로 경계하며 闡明할 것을 생각하고 생각한다면 이는 너희들 영남의 搢紳과 유생들의 공로이다.”

정조의 이 비답이 본 통문에서 말하는 영남인에게 나라의 안위를 당부하는 10줄의 비답이다. 이것은 원래 영남사림이 의도했던 것을 만족시키는 것은 아니었지만, 국왕의 마음이 영남에 있다는 것을 확인하는 계기가 되었기에 이로부터 영남은 크게 고무될 수 있었다. 그렇기 때문에 이 통문에서도 이 비답이 참으로 중요한 것이기에 임시로 안동향교에 보관하였다가 그것을 영구히 봉안할 장교각을 건립하게 해달라는 상소를 1800년에 올렸으나 불행히도 그 해에 정조가 세상을 떠나 이에 대한 답을 얻지 못했다고 이 통문은 말하고 있다. 그러다가 1899년 영남사림에서 그 동안 줄곧 추진해왔던 사도세자를 왕으로 추존하자는 주장이 결실을 맺었다. 이를 계기로 1792년 만인소에 대한 정조의 비답을 봉안할 장교각의 건립을 다시 추진하기 위해 1902년 겨울에 상소를 올리고, 그 이듬해에 이를 허락한다는 고종의 비답을 받게 되었다고 이 통문은 밝히고 있다.

그런데 이 통문에서는 말하고 있지는 않지만 정조의 비답을 봉안할 장교각을 건립하려는 시도는 이때가 처음이 아니었다. 北亭 李宗周의 문집 『北亭集』 가운데 ‘藏敎閣上樑文’을 보면 1807년(순조 7)에 지방 유림의 발의로 정조가 경연에서 내린 교지를 봉안할 장교각을 안동에 건립하기로 논의가 이루어져 木材까지 이미 구비했었지만, 일부 사람들의 저지에 의해서 장교각의 건립은 결국 이루어지지 않았다고 한다. 이러한 사실을 보면 본 통문에서 “영남의 사림에서 이 큰 은혜에 감사함이 입장에 따라 다를 수 있다.”라는 말의 의미를 알 수 있다. 다시 말해서 영남인의 자부심을 되살려준 정조의 비답이기는 하지만, 이 비답을 영구히 봉안하는데 반대하는 집안이나 사람이 과거에도 있었고, 이 통문이 발행될 당시에도 있었다는 것이다. 이러한 사실로부터 한 가지 추측할 수 있는 일은 장경각의 건립을 왜 상소를 통해 이루려했는가 하는 것이다. 아마도 임금의 비답이 있다면, 이것은 장교각의 건립을 반대하는 사람들의 의견을 물리칠 수 있는 수단이 될 것이라고 생각한 것으로 짐작된다. 하지만 지금 안동향교나 도산서원에 장교각이 보이지 않을 뿐만 아니라, 건립되었다는 기록도 없다. 이것을 보면 임금의 비답까지 받은 일이 성사되지 않았다는 것이다. 물론 그 이유가 반대파의 저지로 그렇게 되었는지, 아니면 당시가 국운이 기울어져가는 시기여서 그 때문에 그렇게 된 것인지는 알 수 없다. 하지만 분명한 것은 장교각은 건립되지 않았다는 사실이다.

[

자료적 가치

]

이 통문은 정조의 비답을 봉안할 장교각의 건립과 관련된 일들을 보여주는 자료이다. 하지만 결과적으로 장교각은 건립되지 않았다. 장교각이 건립되지 않은 이유를 밝히는 것은 이 통문이 남겨준 과제이기도 하며, 이 과제를 통해 한말 영남유림의 한 측면을 이해할 수 있을 것으로 짐작이 된다. 이러한 면에서 보면 이 통문은 당시의 유림을 들여다 볼 수 있는 자료로서도 활용이 가능할 것이다.

『조선왕조실록』,

『北亭集』, 李宗周,

『嶺南學派의 形成과 展開』, 李樹健, 一潮閣,1995

하창환,이수환