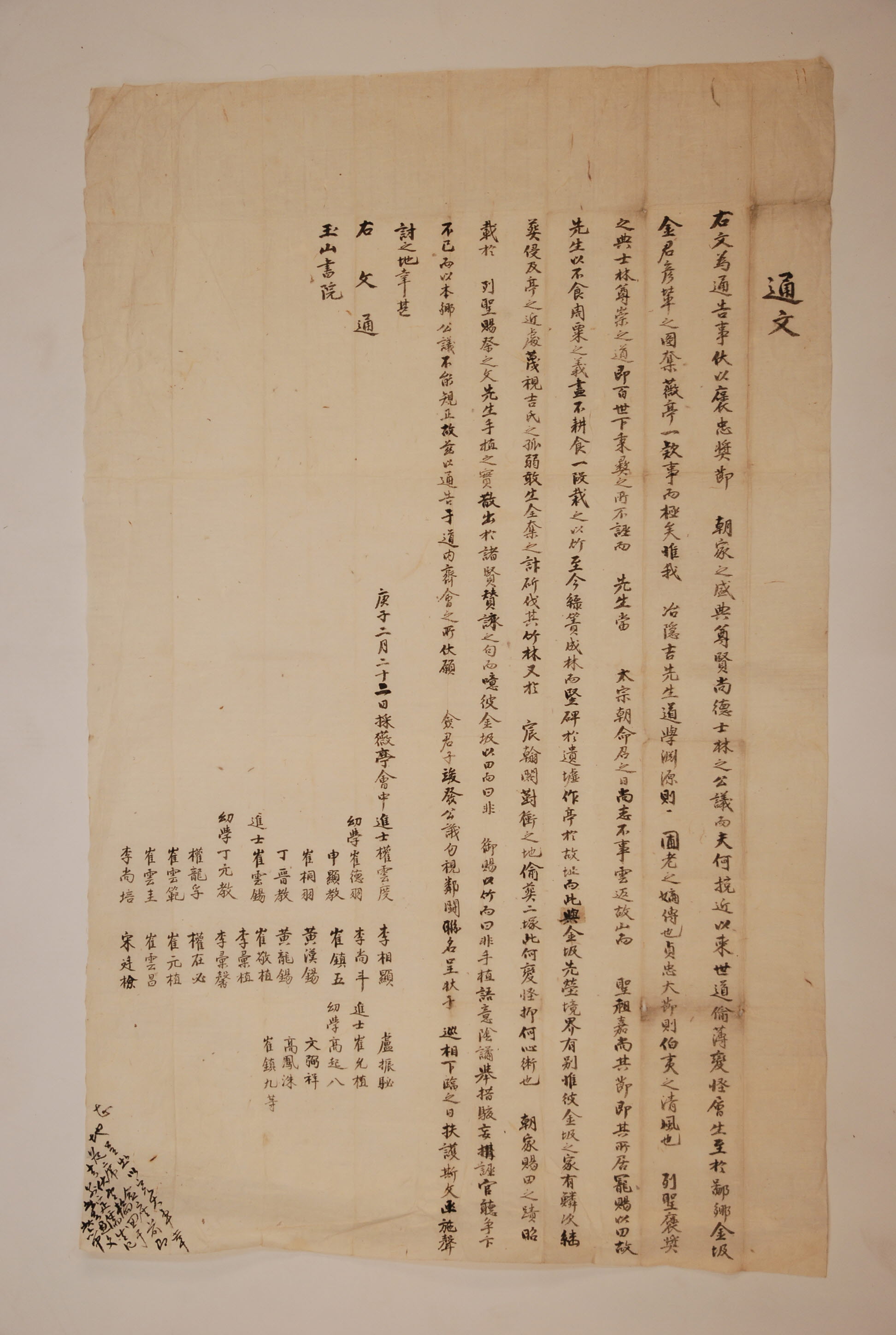

1900년 善山 채미정 會中에서 竹林을 無斷으로 침해하여 先賢과 列聖을 모욕한 金氏 가문을 聲討하는데 도움을 요청하는 通文.

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 채미정 내 竹林을 둘러싼 김씨 가문과의 山訟에 관한 내용이다. 본문을 보면, 충성을 기리고 절의를 권면하는 것은 朝家의 盛典이며, 賢人을 존경하고 덕을 숭상하는 것은 士林의 公議인데 대개 요사이로 오면서 세상의 도덕과 인륜이 엷어지고 變怪가 거듭 생겨서, 우리 고을에 두루 미치어 金圾·金君彦 무리가 채미정을 빼앗을 뜻을 계속하는 일이 극에 이르렀다고 하였다. 채미정과 김씨 가문간의 분쟁이 있음을 말하면서, 그들이 먼저 분쟁을 일으켰음을 말하고 있다.

채미정은 1768년(영조 44)에 야은 길재의 충절과 학덕을 추모하기 위하여 건립된 것이다. 그렇기 때문에 이들은 三隱의 한 명인 야은의 이야기를 통해 산송 문제의 해결책을 풀어가고 있다. 즉, 야은의 도학상의 위치와 충절을 내세워 자신들의 열세를 만회하려던 것이었다. 통문에서 우리 冶隱吉先生 도학연원은 곧 圃老(圃隱)의 嫡傳이며, 貞忠大節이며 伯夷淸風이라 하였다. 즉, 의롭지 못한 주나라 곡식을 먹을 수 없다며 수양산에 들어가 고사리만 캐먹다 굶어죽은 伯夷의 청렴한 기질을 冶隱에 빗대어 표현한 것이다.

이어서 列聖의 襃獎하는 恩典과 士林의 尊崇하는 道義가 오래도록 내려오면서 간직된 것은 변명할 것도 없다고 하였다. 즉, 그러한 뜻이 분쟁이 있는 현재까지 끊임없이 이어져 왔음을 말하는 것이다. 이는 김씨 가문의 분묘가 생기기 이전부터 이 지역에서 터를 선점해 오고 있었음 암시하는 대목이다. 그러면서 구체적인 사례를 들어 설명하고 있다. 이것을 보면, 冶隱의 當代인 太宗朝에 왕이 불렀던(命召) 날에 오히려 不事二君의 뜻을 보이고, 구름이 돌 듯 고향으로 돌아왔는데, 聖朝(태종)가 그 節義를 가상히 여겨 그가 거주하는 곳에 밭(田)을 寵賜하였다는 것이다. 그런 까닭으로 야은선생은 伯夷가 周나라에서 나는 곡식을 먹지 않은 것(不食周粟)과 같은 뜻으로 그 땅을 개간하여 먹지 않고, 一段의 대나무를 심었던 것이 지금에 이르러 푸른 숲을 이루었다는 것이다. 또한 이를 증명하는 견고한 遺墟碑가 채미정의 옛 터에 만들어져있다고 하였다.

더불어 이것은 金圾 先塋의 경계와는 별개라고 말하면서 저 金及의 가문이 도모할 생각으로 물고기 비늘과 같이 잇달아 장사지내어 정자의 근처까지 침범하였다는 것이다. 즉 현재 유허비가 새워져 야은이 은거했던 곳임을 확인해 주는 비석이 있고, 당시 야은이 심었던 대나무가 무성하여 숲을 이루었다는 것이다. 이것은 이 대나무 숲이 곧 야은 후손들의 것임을 말하고 있다. 여기에 김씨 가문에서 누대에 걸쳐 분묘를 하면서 채미정을 근처까지 침범하였는데, 이는 채미정을 도모코자 하는 것이라고 보았다. 이처럼 분명한 증거가 있음에도 김씨 가문이 일을 도발하는 것은 吉氏가 홀로 약하다 멸시하면서, 감히 전부를 빼앗을 계획을 세워서 그 죽림을 斫伐하였다는 것이다. 또한 김씨 가문에서 宸翰閣(어서각)의 경계를 침범하지는 않았지만, 서로 충돌되는 지점에 다가 연달아 2개의 무덤을 偸葬한 사실에 대하여 ‘이것이 어떤 변괴이고, 어떤 心術인가’라며 한탄하였다.

채미정 사림들은 자신들의 주장을 보다 보완하기 위하여 또 다른 증거를 제시하였다. 즉, 朝家의 賜田이란 자취가 列聖들의 賜祭文에 분명히 실려 있으며, 선생이 손수 (대나무를) 심었다는 사실은 諸賢들이 지어 읊은 시의 구절(詠句)에 곳곳에서 나타난다는 것이다. 그런데, 金圾 등은 田은 임금이 주신 것이 아니며, 대나무는 선생이 직접 심은 것이 아니라고 말하면서, 분명한 증거가 있음에도 이를 받아들이지 않고 막무가내인 김씨들에 대해 말하는 의도가 음침하고 흉악하며(陰譎), 말과 행동(擧措)이 해괴망측(駭妄)하고, 터무니없는 일을 만들어 곤궁에 빠뜨리게 한다고 비난하였다.

이처럼 김씨 가문과 채미정 내지 야은 후손간의 산송은 관청에 訴訟이 진행되어 서로 쟁변이 그치지 않았다. 결과를 알 수는 없지만 상황은 채미정 측에게 유리하게 흘러가지 않았던 것으로 보인다. 이는 본향의 公議로서는 법도를 바르게 할 능력이 없기에 道內 여러 곳에 알리는 바이니 원컨대 여러분께서 公議를 일으키는데 그치고, 이웃의 싸움으로만 보지 마시고, 聯名 呈狀하여 巡相이 내려오는 날에 斯文을 돕고 보호하여 빨리 펴져서 聲討하는 자리가 되면 다행이겠다고 한 것에서도 짐작이 된다. 즉, 자신들 만으로는 김씨 가문을 상대하기 힘들다는 것이다. 그렇기에 도내 사림들의 공론을 이끌기 위해 길재의 도학상의 위상과 역대 임금의 치제문, 전대 선현의 시문 등을 증거로 제시하면서 그들의 권위를 이용하려 했던 것이다. 자신들의 싸움을 이웃이 다툼으로만 여기지 말라는 것은 이를 말하는 것이었다. 또한 본 소송을 순찰사에게 직접 청원하는데 함께 해주길 바라는 것은 도내 공론에 힘입어 자신들의 뜻을 관철하려는 강력한 의지를 나타낸 것이다.

자료적 가치

산송은 16~17세기 유교적 상장례가 보급되고 종족질서가 형성되는 과정에서 등장하여, 18~19세기 위선의식과 가문의식이 심화됨에 따라 격화되는 양상을 보인다. 이런 사황에서 사족들은 분산 수호를 위해 친족 단위의 자체적인 결속을 강화하고 조직의 활성화를 통해 족적 연대를 강화하며 향촌 공동체와 협력함으로써 분산 수호를 실현하였다. 나아가 향촌사회에서의 위상과 영향력을 유지하기 위한 자구책을 모색하였다. 결국 산송은 조선후기 사회의 특징적인 역사현상으로서 조선후기 사회의 관념과 가치관의 흐름, 친족질서의 변동, 사회경제적 변동, 신분질서의 동요, 향촌사회구조의 변화 등 조선후기 사회상을 종합적으로 함축하고 있다. 이 통문 역시 이러한 사회변화를 반영하고 있는 자료로서 당시 사회상을 구체적으로 알려준다는 점에서 일정한 가치가 있다.

고려 후기의 충신이자 학자인 冶隱 吉再(1353-1419)의 충절과 학덕을 기리기 위하여 관민이 뜻을 모아 1768년(영조 44)에 채미정을 건립하였다. 채미정이란 이름은 길재가 고려가 망한 후 두 임금을 섬길 수 없다며 벼슬에 나가지 않고 고향에서 은거 생활을 한 것을 중국의 백이와 숙제가 수양산에 숨어 고사리를 캐 먹다 굶어 죽었다는 고사에 비유하여 이름을 지은 것이다. 구미 채미정 뒤에는 숙종의 어필 오언절구(五言絶句)가 보존되어 있는 敬慕閣과 遺墟碑閣이 배치되어 있다. 1986년 10월 15일 경상북도 기념물 제55호로 지정되었다가 2008년 12월 26일 명승 제52호로 변경되었다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선의 묘지 소송』, 김경숙, 문학동네, 2012

이병훈,이수환