[내용 및 특징]

내용 및 특징

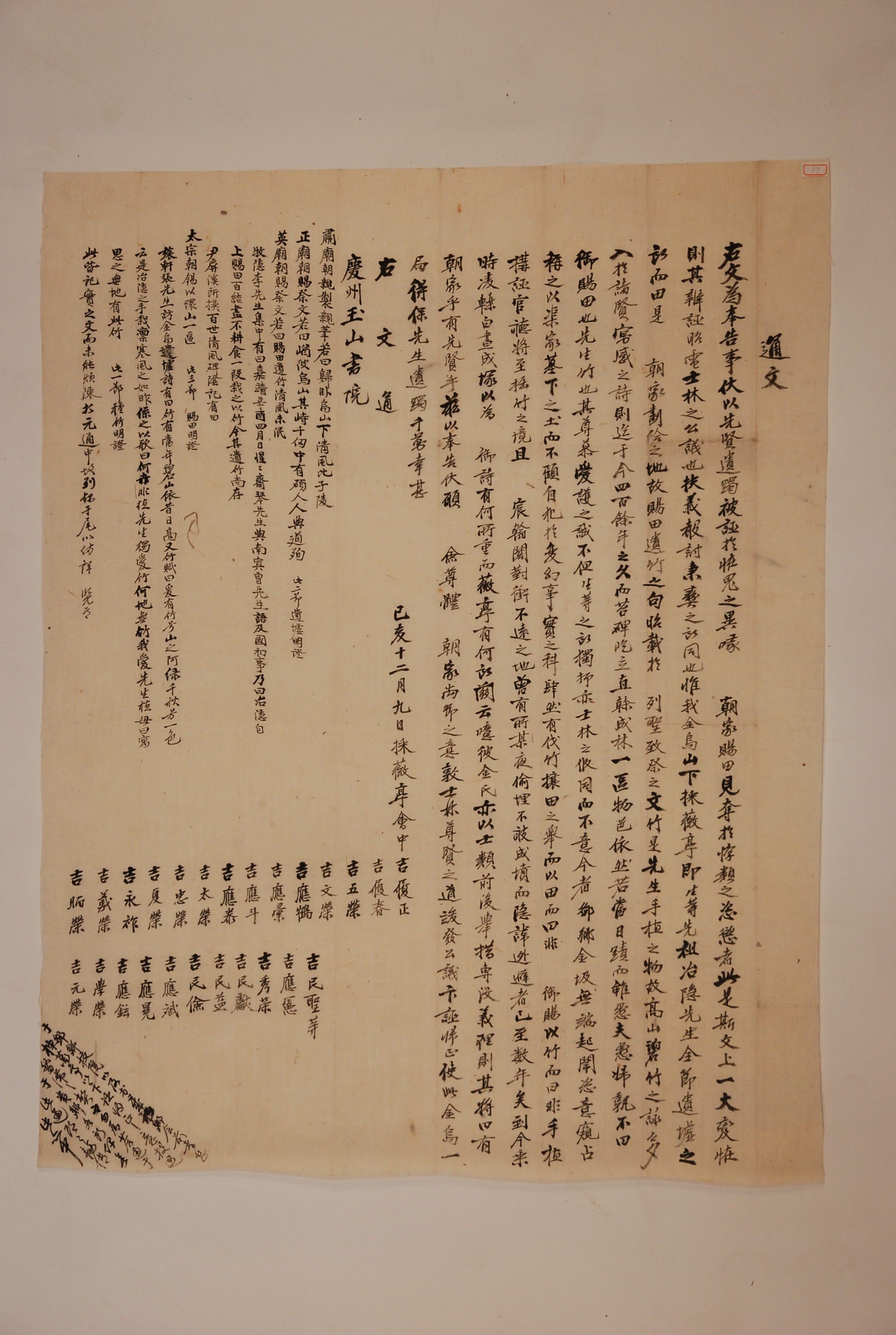

이 통문은 吉再의 후손 吉履正 외 23명이 冶隱 吉再의 遺躅이 서린 採薇亭 인근 竹林을 괴이한 말로 誣告하여, 제멋대로 빼앗은 金圾 등을 聲討하고 竹林을 되찾는데 도움을 주길 요청하는 글이다. 이 통문의 내용은 길씨 가문과 김씨가문간의 山訟을 다루고 있다. 산송은 단순히 墳墓의 수호라는 의미 외에도 墳山에서 나오는 나무 등의 경제적 이익과 향촌사회에서의 기득권 확보라는 면에서 매우 치열하게 전개되는 것이 특징이다. 이 통문에 나오는 채미정을 중심으로 한 야은의 후손과 김씨 가문간에도 역시 그러했다. 길재의 후손들은 先賢의 유적을 어지럽히는 행위에 대하여 斯文의 큰 變怪로 보고, 그것을 辨誣하는데 士林의 公議로서 밝혀주길 바란다고 하였다. 그러면서 義理를 지켜서 聲討하는 것은 사림의 본분이라고 하였다. 이어서 자신들의 정당성을 다음과 같이 주장하였다.

우리 金烏山 아래 채미정은 곧 先祖 冶隱 吉再가 절의를 지킨 遺墟로서 田이라는 것은 朝家에거 획급한 땅을 말한다. 그런 까닭에 賜田에 대나무가 있다는 것은 列聖의 致祭文句에도 분명히 실려 있다. 대나무는 야은이 직접 심은 것이 명확하기 때문에 이곳의 高山碧竹을 읊는 구절이 여러 賢人들이 이곳에서의 감회를 지은 시안에 많이 들어있다. 그런 즉 지금에 이르기까지 400여 년의 오랜 세월 동안 비석이 우뚝 세워지고 곧은 줄기가 한 구역에 숲을 이루어고 있는 것이 그 당시의 흔적과 같아서 비록 평범한 사람이라도 御賜田이 아니라거나, 선생의 대나무가 아니라고 말하지 않는다. 그것은 尊慕하고 愛護하는 정성으로서 비단 우리들만이 홀로 조심하는 것이 아니며, 사림 또한 호응하는 것이다. 뜻하지 않게 지금 우리 고을의 金圾이라는 자가 이유 없이 분란을 일으켜 제멋대로 대나무 숲을 점거하고는 그 집안의 墓 아래의 땅이라 일컫는다. 자신의 죄를 돌아보지 않고 사실을 변환하는 과정에서 제멋대로 대나무를 베고는 田地를 빼앗으려 들면서, 田은 御賜한 것이 아니며, 대나무는 야은이 손수 심은 것이 아니라고 관청에 허위로 고소하여 장차 대나무가 없어질 지경에 이르렀다.

또한 御書閣인 宸翰閣(敬慕閣)에 대하여 맞부딪치는 멀지 않은 땅에 다가, 일찍이 누군가 밤에 偸埋한 바가 있다. 당시에는 감히 成墳하지 못하고 꺼리어 감추고 逃避하는 것이 이미 수년이 되었는데, 지금에 이르러 대낮에 무덤을 만들어 능멸하기에 서로 다투었다. 이런 즉 御詩를 소중히 하는 바가 어디에 있으며, 채미정에 관계한 바가 어디에 있다고 여기는 것인지 한탄스럽다. 저 김씨 역시 士類이면서 처음부터 끝까지의 행동이 마음대로 하여 의리를 잃었으니 그것에 어찌 朝家가 있다거나, 先賢이 있다고 하겠는가. 이에 첨존들에게 알리니 朝家의 절의를 숭상하는 뜻을 생각하고, 사림의 尊賢하는 도리를 도탑게 하고 마침내 公議를 발의하여 誣告함을 재판하여 바르게 돌려져서 이 金烏 一局으로 하여금 冶隱 先生의 遺躅을 보존케 한다면 천만 다행이겠습니다.

이 사건은 김씨 가문의 墳墓 수호범위 내에 채미정의 대나무 숲이 겹쳐 있는 것에서 생겨난 일종의 분묘 수호 경계를 둘러싼 山訟이었다. 산송은 『朱子家禮』의 보급에 따른 유교적 상장례의 보급과 유교적 택지의 확산, 즉 同氣感應說에 따른 풍수지리적 吉地 선점과 이를 배경으로 하는 墳墓制의 변화라는 요소가 강하게 작용하고 있었다. 이는 『經國大典』에 신분과 품계에 따른 분묘의 경계범위를 步數를 기준으로 차등을 주고 있었던 것인데 반해, 16세기 후반이래로 사대부들 사이에서 공공연하게 행해지던 주관적 龍虎守護를 법적으로 공인한 것이었다. 즉, 1676년(숙종 2) 3월 ‘사대부 묘산의 용호 내 養山處는 타인이 묘를 쓰는 것을 허락하지 않는다’는 下敎로 인해 그 이후 좌청룡 우백호 내의 松楸를 양산하는 구역에 다른 사람의 침범을 금지한 것이다. 이것은 영조대에 간행된 『續大典』에 정식 법 조항으로 수록되었다. 용호수호의 입장은 관직의 고하에 관계없이 공통적으로 용호를 수호 기준으로 삼았기 때문에 용호안의 지역은 『경국대전』에 명시된 신분·품계별 步數를 넘어도 廣占이 아니었다. 특히 용호는 지세의 흐름에 근거한 매우 주관적인 거리 개념이었기에 수치상으로 정확한 보수가 나오기 힘들었고, 용호 설정에 따른 수호범위도 천차만별이었다. 이는 곧 묘를 쓰려는 자와 이를 막으려는 자 간의 합의가 쉽지 않음을 의미했다.

채미정의 경우도 마찬가지였다. 김씨 가문에서 先墓의 수호범위에 채미정의 대나무 숲을 포함하자, 야은의 후손들이 강력히 반발하면서 山訟이 발생한 것이다. 하지만, 숙종대 개정된 법률에 따른다면 김씨 가문의 先墓가 위치한 곳을 중심으로 龍虎守護를 설정하는 것은 충분히 가능한 일이었다. 이에 야은의 후손들은 대나무 숲 일대가 조선초 朝家의 賜田임을 내세워 우선적 소유권을 주장하는 한편, 채미정 내 어서각의 수호 범위와 충돌하는 지점까지 김씨 가문에서 墳墓하고 있음을 지적하면서 반박하고 있다. 특히 어서각과 충돌하는 지점의 墳墓는 수년 전 누군가의 偸葬이 이뤄진 곳인데 당시에는 봉분도 하지 못하고, 투장한 자도 나타나지 않고 逃避하다가 지금에 이르러 김씨 가문에서 封墳을 하고 자신들의 墓所임을 말하고 있다고 했다. 이들이 이렇게 주장하는 것도 역시 법적인 근거에 따라 김씨가문의 불법행위를 알리려는 일환이었다. 즉 1727년(영조 3)의 受敎에는 ‘사대부가 勒葬, 誘葬, 偸葬하는 것을 각별히 엄금한다. 이를 어기면 여염집을 탈취하여 들어간 죄를 논하는 律에 따르며, 해당 고을 수령은 잡아들여 조사하여 처벌한다’고 명시했던 것이다. 이에 따른다면 김씨 가문은 수년 전 투장한 것이 분명하므로 처벌을 받아야 하는 것이다.

대나무 숲의 수호지 침범여부는 두 가문의 의견이 팽팽히 맞서는 만큼 서로 겹쳤던 것으로 보인다. 『新補受敎輯錄』의 1709년(숙종 35) 수교에서 ‘수호경계가 서로 충돌할 경우 사대부의 墳山은 먼저 묻힌 자의 관품에 따라 보수를 제한하며, 아주 가까운 곳을 제외하고는 모두 다른 사람이 장사지내는 것을 허락한다. 만약 넓게 차지하고 멋대로 빼앗는 폐단이 있으면 각별히 논죄한다’라는 것이다. 즉, 경계충돌이 있을 시 먼저 입장한 사람의 품계를 기준으로 보수를 계산하여 수호 범위를 결정하도록 유도한다는 것이다. 채미정에서도 이점을 들어 국초에 야은에게 賜田된 곳이라고 주장했던 것이다. 그렇기에 통문에서 쟁점화한 것도 이 부분에 해당한다. 통문의 내용대로 竹林이 조선초에 받았던 賜田에 해당한다면 이는 김씨 가문이 채미정의 영역을 무단으로 점거한 것이 되어 처벌의 대상이 되며, 그렇지 않다면 죽림이 김씨 가문의 분묘 수호경계에 들어 자신들의 땅이 되는 것이다. 김씨 일족들이 그 竹林이 야은과도 관련이 없으며, 그렇기 때문에 賜田도 아니라는 입장을 고수한 것도 이런 까닭이다. 일단 상황은 김씨 가문에게 유리하게 전개되었던 것으로 보인다. 그렇기 때문에 야은의 후손들이 도내 각처 사림들의 公議로서 도와주기를 요청하였던 것이다.

야은의 후손들이 賜田을 근거로 주장하는 것은 모두 여러 왕들의 치제문 文句와 선현들의 詩句를 근거로 주장하고 있다. 해당 지역이 賜田임을 증명할 어떤 법적인 근거도 가지고 있지 못한 상태였다. 김씨 가문에서 강력히 반발하는 것도 이러한 법적 증거(문서)가 없다는 것이 한 몫을 했을 것이다. 아울러 당대에 사급된 땅의 일부에 심었던 대나무가 오랜 세월이 흘러 숲을 이루었는데 이렇게 자연 증식하면서 넓어진 부분의 토지도 과연 賜田이 되는가 하는 점이다. 吉氏들이 賜田을 말하면서도 竹林만을 말하고 있는 것도 결국 이를 증명할 수 없었기 때문이다. 또한 증식된 죽림의 범위도 경계와 증식여부 즉, 竹種에 대하여 언급하는 것으로 보아서 야은이 植栽한 것인지의 진위 등에 대해 증명하기에는 증거가 부족했으며, 어서각의 경우도 엄밀히 말해 경계에 접했던 것이지 침범한 것은 아니었다. 그렇기 때문에 재판과정에서 김씨 가문이 유리했을 것으로 짐작된다. 이외에도 외적으로는 길씨들이 스스로의 세가 약함을 말했던 바대로 김씨 가문이 선산일대에 강력한 기반을 가지고 있었을 것으로 짐작된다.

이상과 같이 두 집안간의 분쟁은 각기 적용되는 법률적 근거가 있었기에 해결이 쉽지 않았던 것이다. 김씨 가문은 법적 근거가 되는 先墓를 바탕으로 죽림이 있는 곳이 자신들의 守護處라고 주장하였던 것이며, 뚜렷한 증거가 없었던 야은의 후손들은 사제문과 시구를 증거로 제시하고 김씨 가문의 어서각 수호 영역 투장을 문제 삼았던 것이다. 여기에는 역대 임금과 先賢들의 권위에 의지하여 일을 해결하려는 의도가 강했던 것으로 보인다. 선산에서의 판결은 김씨 가문에 유리하였던 것으로 보인다. 이는 2개월 후에 재차 발의한 통문에서 순찰사의 처분에 기대를 거는 것에서도 확인된다. 이처럼 산송과 관련된 사건은 대부분은 불리한 판결을 거부하고 상급 기관에 호소하는 등 분쟁과 갈등이 격화되기 마련이었다.

이 통문에는 자신들이 賜田의 근거로 제시했던 내용들의 原文을 附記해 놓았다. 이를 대략 보면, 숙종의 ‘歸臥烏山下 淸風比子陵’이란 親製親筆과 正祖의 賜祭文에 ‘崷彼烏山其峙千仞中有碩人人典道殉’이란 글이 遺墟임을 증명한다. 英祖 賜祭文의 ‘賜田遺竹淸風未泯이란 구절이 李穡의『牧隱集』에 가운데 있다’는 말과 1561년 4월에 琴蘭秀와 曺植이 國初의 일에 관해 대화하면서 야은이 賜田 100결을 받았으나, 모두 농사짓지 않고 일부분에 대나무를 심었는데 그 遺竹이 지금 남아있다고 한 내용 및 屛溪 尹鳳九의 ‘百世淸風碑陰記’에 태종조에 한 굽이의 한 구역을 주었다는 내용은 賜田을 명확히 증명한다고 했다. 이어서 旅軒 張顯光이 金烏의 遺墟地를 방문하여 지은 시에서 ‘種竹’을 증명한다고 했다. 그러면서 이 모두가 사실을 기록한 글이며, 통문에 원문을 번거롭게 펼쳐놓을 수 없어서 列錄하여 文尾에 자세히 갖추니 열람해 볼 것을 당부하였다.

자료적 가치

산송은 16~17세기 유교적 상장례가 보급되고 종족질서가 형성되는 과정에서 등장하여, 18~19세기 위선의식과 가문의식이 심화됨에 따라 격화되는 양상을 보인다. 이런 사황에서 사족들은 분산 수호를 위해 친족 단위의 자체적인 결속을 강화하고 조직의 활성화를 통해 족적 연대를 강화하며 향촌 공동체와 협력함으로써 분산 수호를 실현하였다. 나아가 향촌사회에서의 위상과 영향력을 유지하기 위한 자구책을 모색하였다. 결국 산송은 조선후기 사회의 특징적인 역사현상으로서 조선후기 사회의 관념과 가치관의 흐름, 친족질서의 변동, 사회경제적 변동, 신분질서의 동요, 향촌사회구조의 변화 등 조선후기 사회상을 종합적으로 함축하고 있다. 이 통문 역시 이러한 사회변화를 반영하고 있는 자료로서 당시 사회상을 구체적으로 알려준다는 점에서 일정한 가치가 있다.