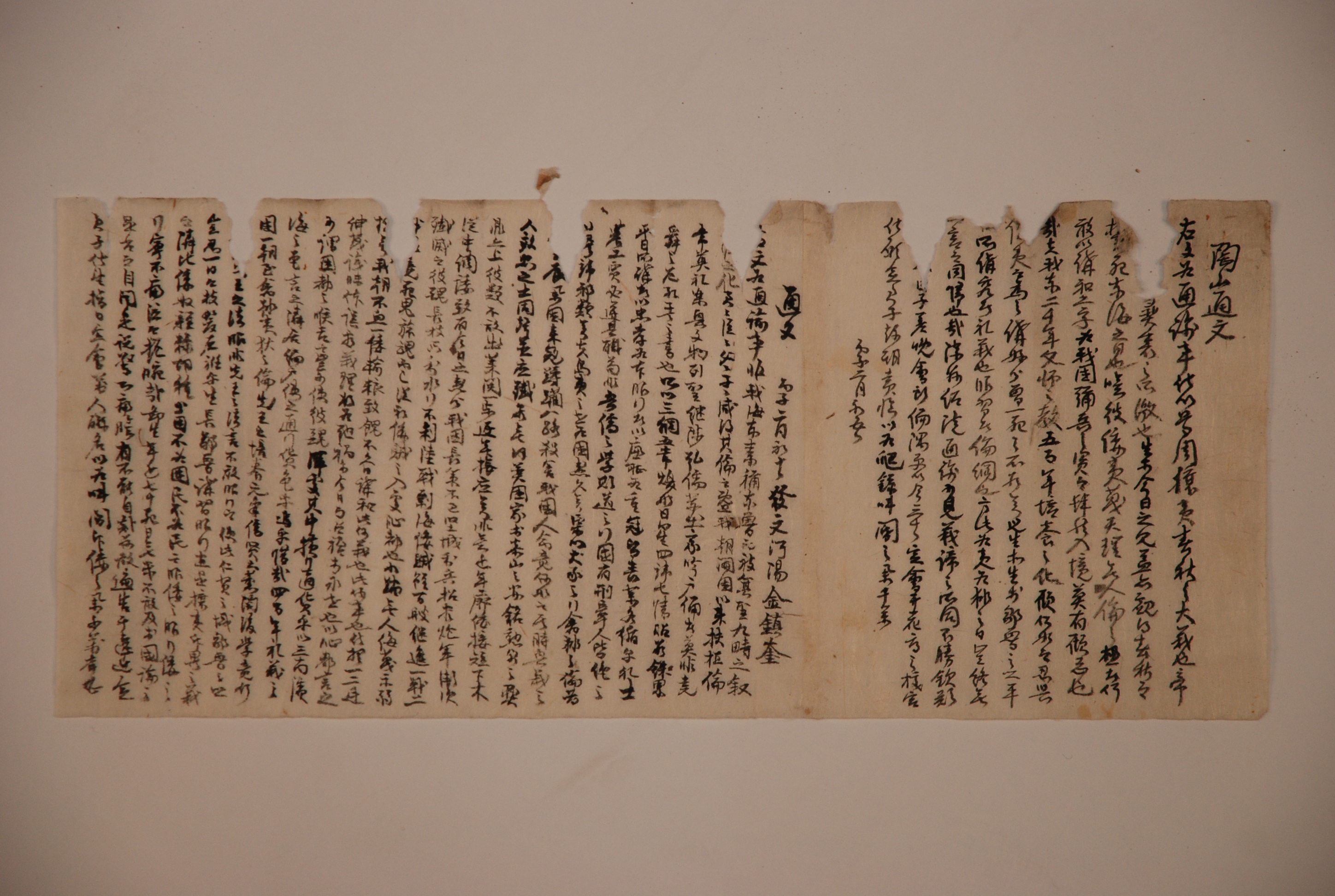

1876년 하양(河陽) 김진규(金鎭奎) 통문(通文)

이 통문은 1876년 2월 10일 하양에 사는 김진규라는 사람이 옥산서원에 보낸 것으로 그 내용은 병자수호조약(강화도조약)에 반대하는 도산서원의 통문을 보고 이에 동감하여 안동향교에서 개최하는 조약 반대회합에 적극 동참해 줄 것을 호소한 것이다. 이 통문은 두 건의 통문이 연결되어 있다. 그것은 이 통문을 옥산서원에 보낸 김진규가 자신의 통문 앞에 옥산서원의 통문을 덧붙였기 때문이다. 이러한 사실은 다음과 같은 추측을 가능하게 한다. 김진규는 하양의 校院에서 교임이나 원임을 맡고 있는 사람으로 추측이 된다. 그래서 그는 병자수호조약을 반대하는 도산서원의 통문을 보았을 것이다. 그리고 그는 이에 크게 공감하여 도산서원에서 개최하는 병자수호조약을 반대하는 회합에 적극 참여할 것을 주변 교원과 사람들에게 호소하였을 것이다. 하지만 그 반응이 호의적이지 않았던 것으로 보인다. 그래서 김진규는 하양 교원의 명의가 아닌 자기 개인의 이름으로 통문을 옥산서원에 보낸 것으로 추측된다.

이 두 통문을 보면 유림들이 1876년에 있었던 한일 간 수호조약에 대한 시각은 우리의 전통적 가치가 일시에 무너질 것이라는 것이다. 이것은 그 이념이 이전의 위정척사운동의 연장선상에 있다는 것을 알 수 있다. 즉 이 조약이 체결되던 해 1월에 최익현이 도끼를 갖고 대궐 앞으로 나아가 일본과의 불평등 조약을 거부하도록 호소하고 이것을 받아들이지 못할 경우 그 도끼로 자신의 목을 잘라달라고 하면서 올린 상소문에서 ‘그 이름은 왜인이지만 그 실질은 서양의 도적’이라는 시각이 바로 유림의 시각이자 의지라는 것이다. 이러한 유림의 시각은 국제정세에 어두운 주자학적 세계관에서 비롯된 것이라고 비판할 수 있다. 하지만 이러한 주장의 이면에는 상당히 복합적인 요인들이 깔려 있는 것으로 생각된다. 그 중의 하나가 강화조약을 강요하면서 보인 일본의 행동이다. 그들은 1875년 항로측정이라는 명목으로 운양호를 타고 서해안으로 북상하여 허가 없이 외국배가 통과할 수 없는 강화도에 접근하여 계획적인 도발을 행하였다. 이에 강화도의 초지진에서 포격으로 대응하자 그 보복으로 일본은 영종도에 상륙하여 관아와 민가에 불을 지르고 30여 명의 조선인을 살육하였다. 이러한 만행을 알기에 위의 두 통문에서 공히 왜적의 행동이 거리낌이 없는 금수의 행동이라고 성토한 것이다. 하지만 이러한 유림의 반대에도 불구하고 수호조약은 이 통문이 발행됐던 그 달 말인 2월 27일 체결되었다.

『한국근대사』, 강재언, 도서출판 한울, 1996

하창환,이수환