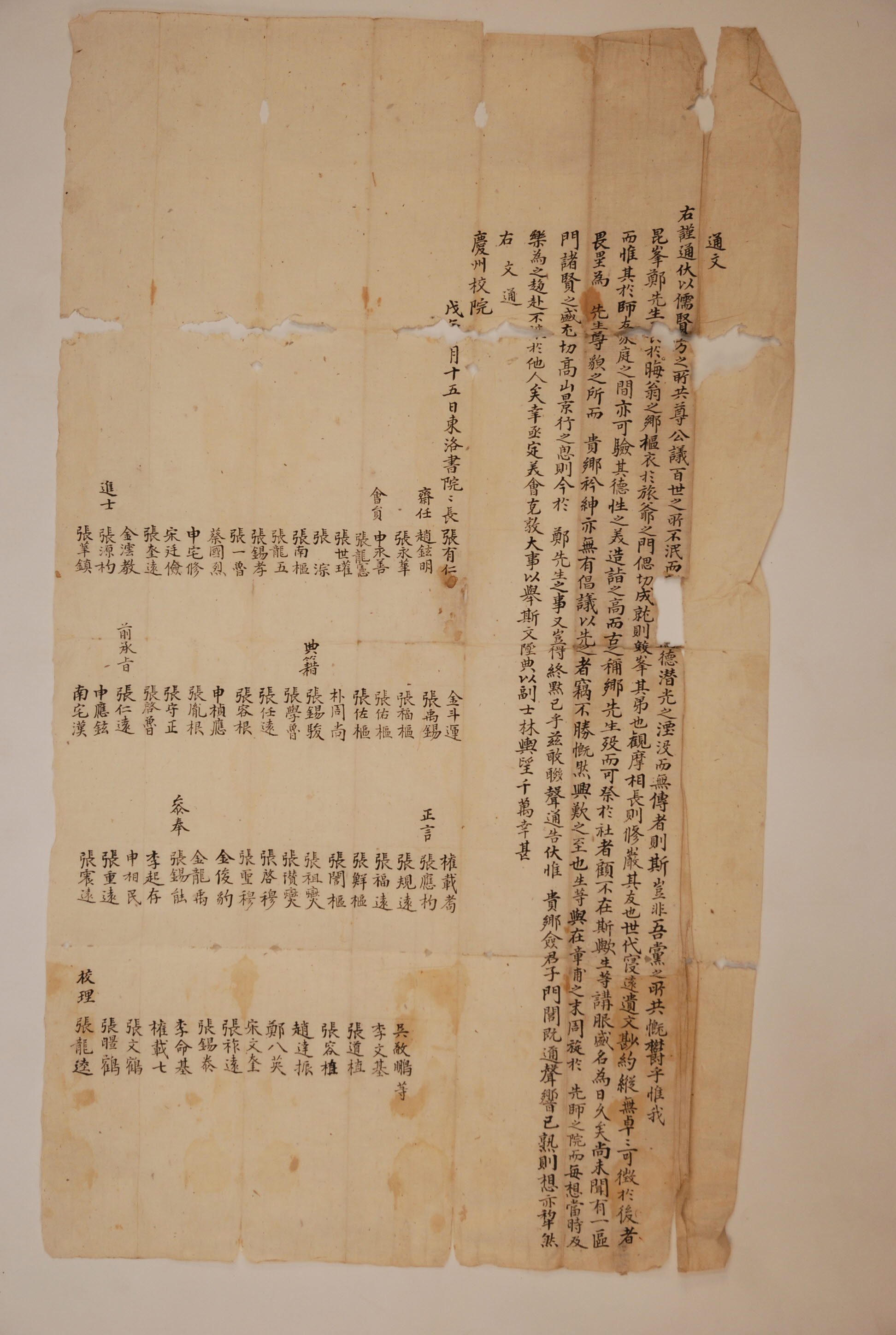

1858년 00월 15일, 東洛書院에서 鄭四勿의 祭享을 慶州校院에다 促求하는 通文

[

내용 및 특징

]

이 통문은 1858년 00월 15일 東洛書院이 慶州校院에 보낸 것으로 그 내용은 慶州校院에서 昆峯 鄭四勿을 祭享할 것을 促求하는 것이다. 이 통문은 서두에 선현에 대한 제향의 당위성을 주장한다. 즉 儒賢을 함께 받들자는 公議는 영원히 사라지지 않을 것인데, 그러한 분의 도덕이 빛을 잃고 사라져버린다면 이것은 우리가 다 같이 분개하고 안타까워해야 할 바가 아니겠느냐고 반문하는 것이었다. 본 통문에서 그토록 제향을 강조한 인물은 다름 아닌 정사물이다. 이 통문에 따르면 정사물은 회재의 고향에서 가르침을 받고, 여헌의 문하에서 간곡하고 지극한 공부로 성취를 이루는데 그 때 함께 한 사람이 그의 동생 雙峯 鄭克後이며, 학문을 갈고닦는 것을 바라보며 서로 성장하도록 이끈 친구가 修巖 柳袗이었다. 그런데 세월이 흐르고 남긴 글이 줄어들어 비록 분명하게 이러한 사실을 후세에 징험할 수는 없지만, 함께 공부했던 벗들의 집안에는 그의 덕성이 아름다웠고 학문의 조예가 높았다는 것을 증험할 수 있는 것들이 있다. 그리고 옛날 鄕先生으로 불리던 사람이 세상을 떠나면 마을에서 제사를 지낼 수 있는 전통이 오히려 있지 않는가 하며 정사물을 제향하지 않는 현실을 안타까워했다. 동락서원의 사람들은 정사물의 높은 명성을 서로 이야기하고 마음으로 따른 지가 오래되었는데 아직도 한적한 시골에 선생을 위한 추모의 장소가 있다는 소문을 듣지 못했고, 경주의 유림에서는 의론을 일으켜 선생을 제향하자는 소리를 먼저 하지 않고 있어 자기들로서는 탄식과 애석함을 이루 말로 할 수 없다고 거듭 경주교원의 처사를 비난하였다. 그러면서 동락서원의 자신들은 유림의 말석에 있으면서도 정사물을 서원에 배향할 수 있도록 주선하며, 또 그 당시의 여러 선현들을 생각하고 그들의 덕행을 흠모하고 있으니 정사물의 일에 어찌 끝내 침묵만 할 수 있겠느냐며 자신들이 나서게 된 이유를 역설하였다. 그러면서 경주의 여러분은 정사물의 고향 마을과 가깝고 여론도 이미 성숙하였다면 생각 또한 확고할 것이니 이 일을 위해 달려가는 것을 남에게 양보하지 않을 것이라며 경주 유림의 분발을 촉구했다. 그리고 정사물을 제향하자는 모임을 빨리 정하여 일이 잘 마무리되어 한편으로 유림의 실추된 儀式을 일으켜 세우고, 다른 한편으로 사림의 여망에 부응을 할 수 있으면 참으로 다행이겠다는 동락서원의 바람을 말하는 것으로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 말하는 곤봉 정사물은 회재의 고향인 良洞이나 그의 추모지인 옥산서원에 이웃하는 安康 출신이다. 본 통문에서 그가 회재의 고향에서 가르침을 받았다는 것은 그의 출신과 연관된 말이다. 정사물은 통문에서 말하는 것처럼 그의 동생인 鄭克後와 함께 張顯光의 문하에서 학문을 닦았을 뿐만 아니라, 鄭逑나 曺好益과 같은 당대의 학자들에게 두루 나아가 공부를 하였다. 1592년(선조 25) 임진왜란 때 아버지 鄭三畏가 흥해에서 의병을 일으키자 이를 도와 병사를 모으고 군량을 수합하는 등 많은 활약을 하고, 郭再祐의 분전지였던 화왕산성에 나아가 여러 의병장들과 동맹하여 왜적을 물리치는데 힘을 다하였다. 왜란이 끝난 뒤 學宮이 무너지고 기강이 해이해지자 향리의 유생들과 규합하여 학궁을 세워 士風을 진작시켰으며, 자신은 1613년(광해군 5)에 사마시에 합격하였다. 그리고 1627년(인조 5)에 정묘호란이 일어나자 다시 고을사람들을 규합하여 창의하였으나 적이 물러갔다는 소식을 듣고 파하였다. 그 후 그는 안강의 昆季峯 밑에 精舍를 지어 ‘二宜堂’이라 편액하고 아우 정극후와 함께 학문을 강론하였다. 이 통문에서 정사물이 향선생이라고 불렸다고 하는 것은 이 정사에서 강론한 것을 두고 말하는 것이다.

정사물의 이력을 보면 동락서원에서 그의 제향을 왜 촉구하고 나섰는가를 이해할 수 있다. 제향인의 조건에 있어 가장 중요한 것이 학문과 충의라고 할 수 있다. 이러한 측면에서 보면 정사물은 당대 名儒들인 한강․여헌의 문하에서 수업을 하여 그 학문적 연원이 분명했으며, 두 차례의 전란에서 의병을 일으켜 참가한 공로는 학자로서 의리의 실천이었던 것이다. 그렇기에 서원에 제향되기에 충분한 자격을 갖추었다고 할 수 있다. 하지만 어떤 연유에서인지는 알 수 없으나 정사물의 고향인 안강이나 인근의 경주에서는 그를 제향해야 한다는 공론이 전혀 일어나지 않았다. 이 통문에서 동락서원이 있는 仁同에서는 정사물의 높은 명성을 이야기하고 마음으로 따른 지가 오래되었지만 그를 추모하는 곳이 마련되었다는 소문도, 그렇다고 경주에서 그와 같은 일을 하자는 의론조차 일어나지 않는 것에 대한 탄식과 애석함을 이루 말로 할 수 없다고 한 것도 이 때문이다. 그래서 정사물을 제향하는 일은 유림의 실추된 의식을 일으켜 세우는 일이라고 이 통문에서 표현한 것이다.

이상의 사실에서 보면 이 통문의 표면적인 내용은 제향인으로서 충분한 자격을 갖춘 정사물을 제향하라고 동락서원에서 경주교원에 촉구하는 하는 것이다. 그리고 이러한 일에 동락서원이 나서는 것은 정사물이 장현광의 문인이기 때문이다. 그렇다면 경주교원에서는 그를 왜 여태껏 제향하지 않았으며, 동락서원에서 그의 제향을 이토록 강력하게 촉구하는 데는 또 다른 이유가 있지 않을까 하는 의문을 갖게 한다. 먼저 경주교원에서 정사물을 제향하지 않은 것은 이 통문이 발행된 19세기 중반에는 경주의 유림이 분열이 되던 시기였다. 다시 말해서 19세기 초기부터 말기에 이르기까지 세 차례에 걸쳐 옥산서원의 임원직 소통을 둘러싸고 적서 간에 치열한 싸움이 전개되었던 것이다. 이러한 사정으로 경주에서는 사림이 기존의 권한을 지키는데 조차 힘에 겨웠기 때문에 새로운 인물을 제향하는데 신경을 쓸 여유가 없었던 것으로 추측이 된다. 그리고 동락서원에서 정사물의 제향에 적극적으로 나선 내면적인 이유에는 자기들의 문인을 제향하게 함으로써 자신들의 위상을 높이려는 의도를 먼저 생각해 볼 수 있다. 하지만 그것이 아니라면, 통문을 통한 이러한 촉구가 받아들여지지 않으면 자신들이 정사물을 제향할 의도를 갖고 있었는지도 모른다고 추측할 수 있다. 이 통문에서 자신들의 서원에 정사물을 제향하도록 주선했다는 것을 보면, 이 통문은 먼저 경주교원의 의도를 파악하는 것이고, 그 다음으로 자신들이 정사물을 제향할 수 있는 근거로 삼기 위한 것이라고 볼 수 있다. 하지만 그 내면적인 의도가 무엇이었던 간에 동락서원이 경주교원에 촉구한 일은 받아들여지지 않았다. 지금까지 정사물을 제향하는 원사는 한 곳도 없기 때문이다.

[

자료적 가치

]

이 통문은 다른 지역의 인물을 제향하도록 촉구하는 내용의 것으로 드문 사례를 보여주는 자료이다. 그리고 이 통문은 제향이 단순한 한 인물의 추모가 아니라 서로 간에 여러 가지 요소들이 복합적으로 얽힌 미묘한 문제라는 것을 간접적으로 보여주는 자료라고 할 수 있다.

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원, 경상북도, 2009

『고문서연구』17, 이수환, 2000, 한국고문서학회

하창환,이수환