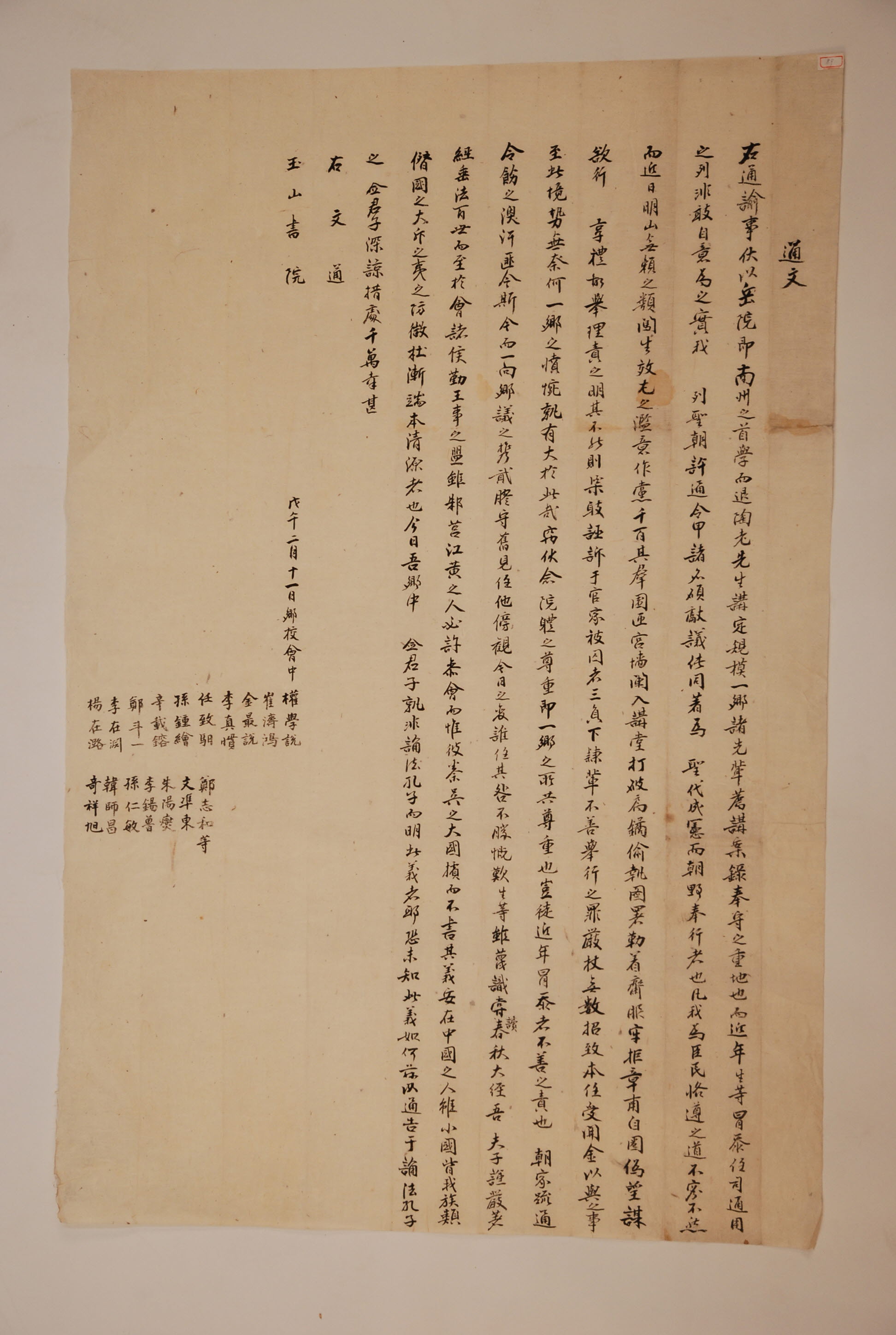

1858년 慶州鄕校에서 通淸人들과 明山書院 士林간의 西岳書院 通任是非와 관련하여 玉山書院에 보낸 通文

내용 및 특징

이 통문은 이 시기 향교에 참여하고 있었던 通淸人들이 서악서원에서의 통청인에 대한 通任문제를 둘러싸고 벌어진 통청인과 明山書院 유림사이의 분쟁에 대해 옥산서원에 보낸 것이다. 경주지역에서는 18세기중반 이후부터 서원의 院任職 소통 문제를 두고 통청인과 서원측간에 鄕戰이 전개되었다. 仁山書院, 龍山書院, 玉山書院 등에서 18~19세기에 서원측과 新鄕간에 院任職 소통 문제를 두고 심각한 향전이 전개되었는데, 이 통문은 明山書院 측과 당시 西岳書院에 진출한 통청인 사이에 벌어진 향전에 관한 것이다.

통문의 내용을 보면 西岳書院은 府南의 首學으로서 退溪先生이 살아계실 때 강학하고 규모를 정했으며, 또 一鄕 여러 선배들이 講案錄을 들어 지켜온 重地라고 하였다. 近年에 통청인들이 任司에 참여하여 차례로 通用되었는데, 이는 자의로 한 것이 아니고 국가의 許通정책에 따른 것이었다. 그런데 근년에 明山書院의 무뢰배들이 나쁜 맘을 가지고 作黨하여 宮牆을 포위하고 講堂에 난입하여 圖署를 훔치고 억지로 齋服을 입었으며, 이를 막는 유생들을 가두고 스스로 圈點하고 望記를 위조하여 享禮를 거행하였다. 이는 사리에 근거하여 책임을 분명히 해야 함에도 그러하지 못하였고, 감히 관가에 거짓을 고하여 통청인 세 사람이 감옥에 갇히고, 하인들은 옳은 일을 행하지 않았다고 하여 嚴杖하였다. 이에 향교 校任이 무수히 관아에 나아가 金以與의 일을 들으니 一鄕의 憤惌이 어찌하지 못할 지경에 이를 정도로 크게 되었다고 하였다. 아울러 근년에 서악서원의 任司에 冒參한 것은 책임을 져야할 일이 아니며, 朝家에서 命으로 소통된 것이 지금에만 그러한 것이 아니라고 하였다. 또한 한결같아야 할 鄕議가 분열되어 옛 제도를 그대로 고수하며 개의치 않고 방관하였기에 지금의 變이 일어나게 되었다고 하면서, 孔子의 예를 들어 소국에 비유되는 통청인들에 대한 원임직 소통을 허락하여 화란을 미연에 방지하도록 옥산서원 유생들에게 협조를 요청하고 있다.

경주향교에서 옥산서원으로 이 통문을 발송한 것은 당시 서악서원뿐만 아니라 경주 전역에서 新舊鄕간의 院錄 및 院任職 소통과 관련한 향전이 치열하게 전개되고 있었기 때문이다. 그리고 이러한 향전의 발단은 옥산서원 원임직을 둘러싼 嫡庶간의 대립이었다. 19세기 초부터 극렬히 대립해온 두 세력은 19세기 중반 들면서 경주부내의 여타 서원으로 확대되는 경향을 나타내었다. 이것은 당시 中庶로 대표되는 新鄕세력들의 성장과도 그 맥을 같이한다. 국가에서는 영·정조이래로 庶類들의 通淸과 鄕任에의 참여를 허가하고 있었지만, 향촌사회에서는 新鄕으로 대표되는 庶類들의 향임 참여를 강력히 반대하고 있었다. 특히, 영남에서는 퇴계의 권위를 빌려 이들 新鄕들의 入院과 院任직 진출을 강력히 저지하였던 것이다. 즉, 퇴계가 講定한 紹修書院 院規의 ‘勿許中庶’라는 규정을 들어 신향들의 입록을 원천 봉쇄하는 한편, 나아가 薦規에 ‘반드시 본가와 외가, 처가가 모두 士族인 자를 가려서 취한다’고 제시하였다. 입원을 제한하는 이러한 규정은 「西岳書院 節目」에서도 확인된다.

1. 三參을 俱備한 자라도 그 子女의 婚娶에 혹 中庶를 犯한 즉 그 책임이 家長에게 있으므로 擧論하지 말 것.

1. 兩參을 비록 갖추었다고 하더라도 一參에 만약 中賤을 범한 즉 아울러 擧論하지 말 것.

이라 하여 中庶는 물론이고 사족이라 하더라도 中庶와 혼인관계에 있는 자는 院錄에 등재될 수 없었다. 따라서 新儒는 근본을 이미 犯한 까닭에 入薦할 수 없고, 원임은 입천자를 대상으로 하기 때문에 通任은 더욱 안 된다고 하였다. 이에 신향세력은 관의 지원을 받아 옥산서원의 舊鄕세력에 대응하여 院規의 眞僞에 대하여 조목조목 반박하며 入院과 院任 진출을 위한 요구를 강화해나갔다.

특히, 1823년(순조 23) 癸未節目의 반포이후 경주지역 신향들은 舊鄕들의 관심이 소홀하였던 향교의 장악에 나서 校長을 歐出하고, 新鄕들로 새 교장과 掌議로 선출하였다. 이후 향교를 장악하고 있던 신향들은 1851년(철종 2) 崔濟京 등이 주동이 되어 옥산서원 원임직 소통을 요구하는 한편, 1852년(철종 3) 봄에는 관의 힘을 빌려 西岳書院을 탈취하여 院任을 선출하였으며, 이를 기반으로 옥산서원을 계속 압박하였다. 그러던 중 옥산서원 원임직 소통을 두고 신구간의 갈등이 폭력으로 이어지고 피해가 속출하자 관에서는 이들을 중재하는 한편, 서악서원에서도 舊鄕들로 하여금 公事를 다시 하라는 관의 下帖이 있었다. 이처럼 경주지역에서 원임직 소통을 둘러싼 신구향간의 갈등은 옥산서원에서 처음 발단하여 이후 경주지역내 여타서원으로 확산되어 가는 양상을 보였다.

결국 19세기 중반 入院과 院任職 疏通을 둘러싼 신구향간의 갈등은 관권에 의지하지 않고는 수습이 불가능할 정도로 계속 격화되어 갔지만, 기존의 사족지배체제를 결정적으로 무너뜨리지는 못하였다. 이는 관이 결정적으로 新鄕편에 서지 못했기 때문이다. 오히려 관은 옥산서원 등 舊鄕측을 의식하여 서류들의 폭력을 문제삼고 또한 부윤이 옥산서원 院長으로 부임하여 그들의 신향들의 행동을 제약하고 있었다. 대신 관에서는 원임직 소통에 관해서는 執事 1~2窠를 허통하는 선에서 중재를 모색하는 등 소극적으로 대처하고 있었다.

이러한 분위기 속에서 통문에서 밝힌 것처럼 명산서원 유생들이 서악서원에 난입하여 신향세력을 몰아내고 폭력사태를 유발하였지만, 결국 신향들이 투옥되는 상황이 전개되었던 것이다.

자료적 가치

조선후기 사족 주도의 향촌지배체제는 지역간 편차는 있으나 대체로 18세기부터 신흥세력의 성장과 향론의 분열로 점차 약화되기 시작하였다. 이 시기 사족지배체제의 약화를 결정적으로 가속화시킨 것이 재지세력 상호간에 鄕中爭端인 鄕戰이다. 특히 기존의 재지사족과 新鄕간의 향전은 조선후기 사회변화에 따른 향촌사회내 주도세력의 변화상을 반영하고 있다는 점에서 중요한 의미가 있다. 그러나 이러한 향전은 그 연구의 중요성에도 불구하고 연구 성과는 많지 않다. 이는 기본적으로 자료의 부족에 기인하는 바가 크다. 특히 향전은 대부분 그 처리가 감사와 수령에게 일임되어 있어서 특별히 중앙 관료사회에까지 확대된 경우를 제외하면 그 사실내용이 관찬사료에는 잘 나타나지 않는다. 이런 점에서 볼 때 19세기 경주지역 내 서원 원임직 소통문제를 둘러싸고 재지사족과 통청인 사이에 벌어진 향전의 내용을 담고 있는 이 통문은 일정한 사료적 가치가 있다.

明山書院은 1831년에 창건하여 1868년에 훼철되었는데, 현재는 그 위치를 확인하기가 어렵다. 다만, 『嶠南誌』4권에서는 "明活山 북쪽에 있다. 純祖 辛卯년에 이 고장 사람 許{宀/弘}과 李成洛이 세운 것이다. 文簡公 成渾과 文烈公 朴泰輔를 봉향하였다." 라고 되어 있다. 이 기록을 토대로 통문의 연대를 알아보면, 명산서원 건립이후 戊午年은 1858년(철종 9)과 1918년이 된다. 그러나 1868년 훼철이후 재건기록이 없기에 명산서원이 존치했던 시기인 1858년에 작성된 것으로 짐작된다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『古文書硏究』17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

이병훈,이수환