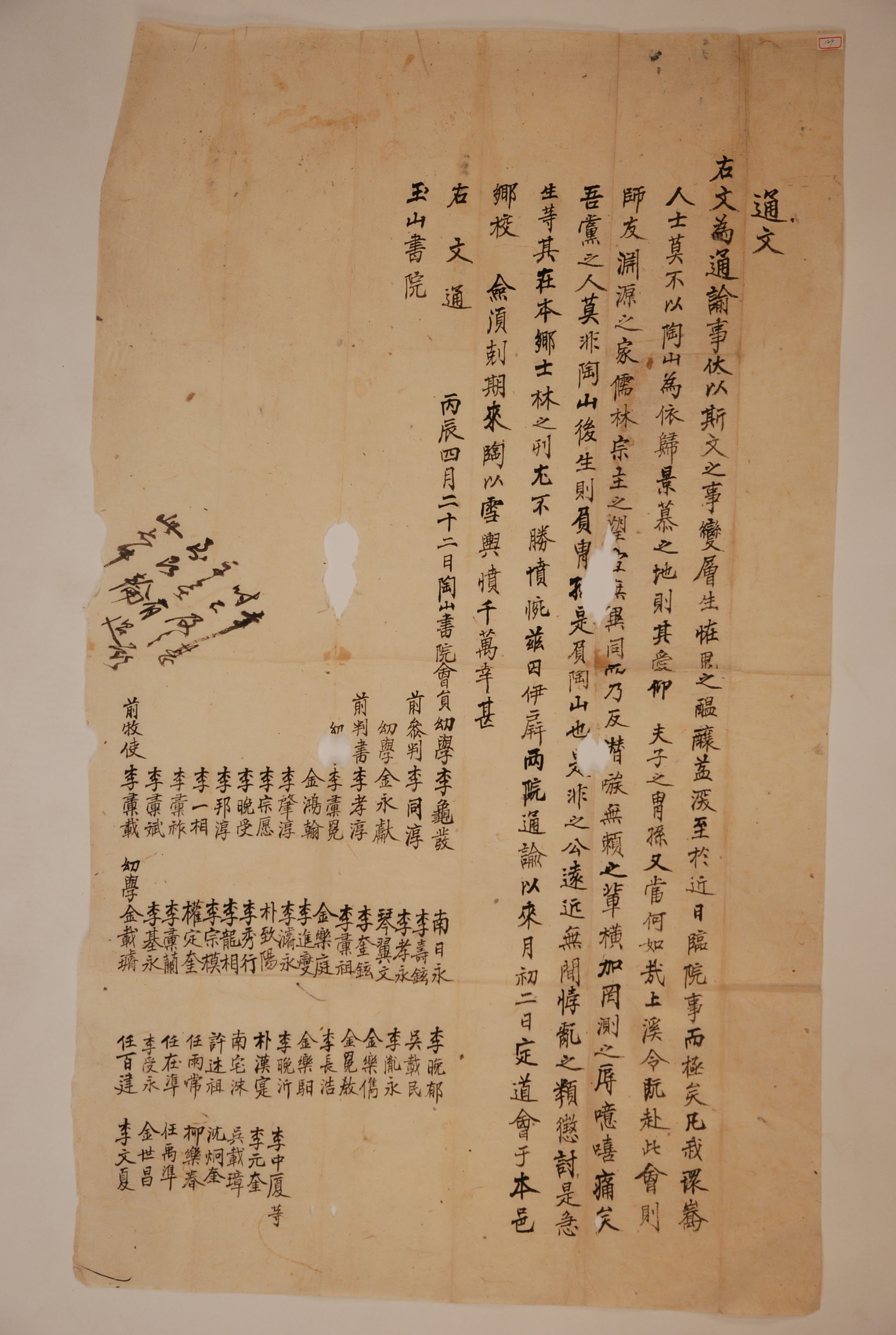

1856년 도산서원(陶山書院) 통문(通文)

이 통문은 1856년 4월 22일 도산서원이 옥산서원에 보낸 것으로 그 내용은 퇴계의 주손을 모욕한 무리들을 응징하고 책망하기 위해 도회를 개최하는데 참석해줄 것을 당부하는 것이다. 이 통문을 보면 대체적인 내용, 즉 퇴계의 주손이 임천서원의 행사에 참석하여 모욕을 당했다는 사실은 알 수 있다. 하지만 그 구체적인 내용, 즉 임천서원의 행사가 무엇이었으며, 그 행사에서 누가 그리고 왜 퇴계의 주손을 모욕했는지를 알 수가 없다. 다만 지금 남아 있는 단편적인 기록들을 토대로 당시의 정황을 유추할 수 있을 뿐이다. 이 통문이 발행된 1856년에 임천서원에 묘우인 숭정사가 낙성이 되어 학봉 김성일의 위패가 모셔졌다는 기록이 있다. 이것을 보면 아마도 이 통문에서 말하는 임천서원의 “이 모임”이라는 것은 학봉의 위패를 봉안하는 행사일 가능성이 높다. 특히 이 시기는 되살아난 병호시비로 안동의 사림이 크게 분열되어 있었다. 다시 말해서 1805년 서애․학봉․한강․여헌의 문묘종사를 청원하면서 다시 서애와 학봉 사이에 위차의 시비가 생겨나고, 1812년에는 호계서원에 호파에 속하는 대산 이상정을 추가로 배향하자는 논의가 있자 병파는 이를 반대하고 서애의 위패를 병산서원으로 옮겨버렸으며, 호계서원에 있던 학봉의 위패는 1847년(헌종 13)년에 임천서원의 강당인 홍교당이 낙성을 보면서 옮겨졌다가, 1856년 묘우 숭정사의 건립으로 위패가 봉안되었다. 그리고 1866년(고종 3)에는 대원군이 직접 병호시비를 보합하고자 나섰던 일도 있었다. 이 같은 사실은 1856년 당시 병파와 호파의 대립이 표면화되지는 않고 있었지만 날카롭게 대립하고 있었다는 것을 알 수 있다.

이러한 상황에서 학봉의 위패를 봉안하는 행사에 퇴계의 주손이 참석했고, 그 곳에 모인 사람들 중에 누군가가 퇴계의 주손을 모욕했다. 퇴계의 주손을 모욕한 사람은 병호시비에서 그가 자신의 편이 아니라는 생각을 가졌기 때문인 것으로 보인다. 이 같은 추측은 막연한 것이 아니라, 본 통문에서 그 단서를 찾을 수 있다. 먼저 퇴계의 주손을 모욕한 것은 이 통문에서도 말하는 것처럼 퇴계의 명예를 훼손한 것으로 병호시비를 떠나 마땅히 응징하고 성토해야 하는 명백한 잘못이다. 그럼에도 불구하고 이 사실을 두고 안동의 사림이 갈라졌다는 것은 이것 또한 자신의 편에서 옳고 그름을 판단했다는 것이다. 그래서 본 통문도 이 같은 사실에 울분을 이길 수 없다고 말한 것이다. 그리고 이 같은 사실을 이산서원과 병산서원에 통고했다는 것을 통해 퇴계의 주손을 모욕한 사람이 호파일 가능이 높다고 추측할 수 있다. 왜냐하면 이산서원은 퇴계를 배향하는 서원이고, 병산서원은 호파와 직접적으로 대립하고 있는 서원이기 때문이다. 다시 말해서 도산서원에서 이 사실을 두 서원에 알린 것은 자신의 편에서 적극적으로 나설 것이라는 확신이 들었기 때문이라는 것이다. 이렇게 보면 퇴계의 주손을 모욕한 일은 단순히 퇴계의 위상이나 후손에 관계된 일이 아니라, 병호시비의 연장선상에 있는 사건이라고 해도 크게 무리는 아닐 것이다. 이러한 추측이 타당하다면 퇴계의 주손을 모욕한 사람에 대한 징계와 성토 또한 찬반이 갈려 치열한 논쟁의 장이 되었을 것으로 짐작이 된다.

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원, 경상북도, 2009

『퇴계학과 유교문화』45, 설석규, 경북대학교 퇴계연구소, 2009

하창환,이수환