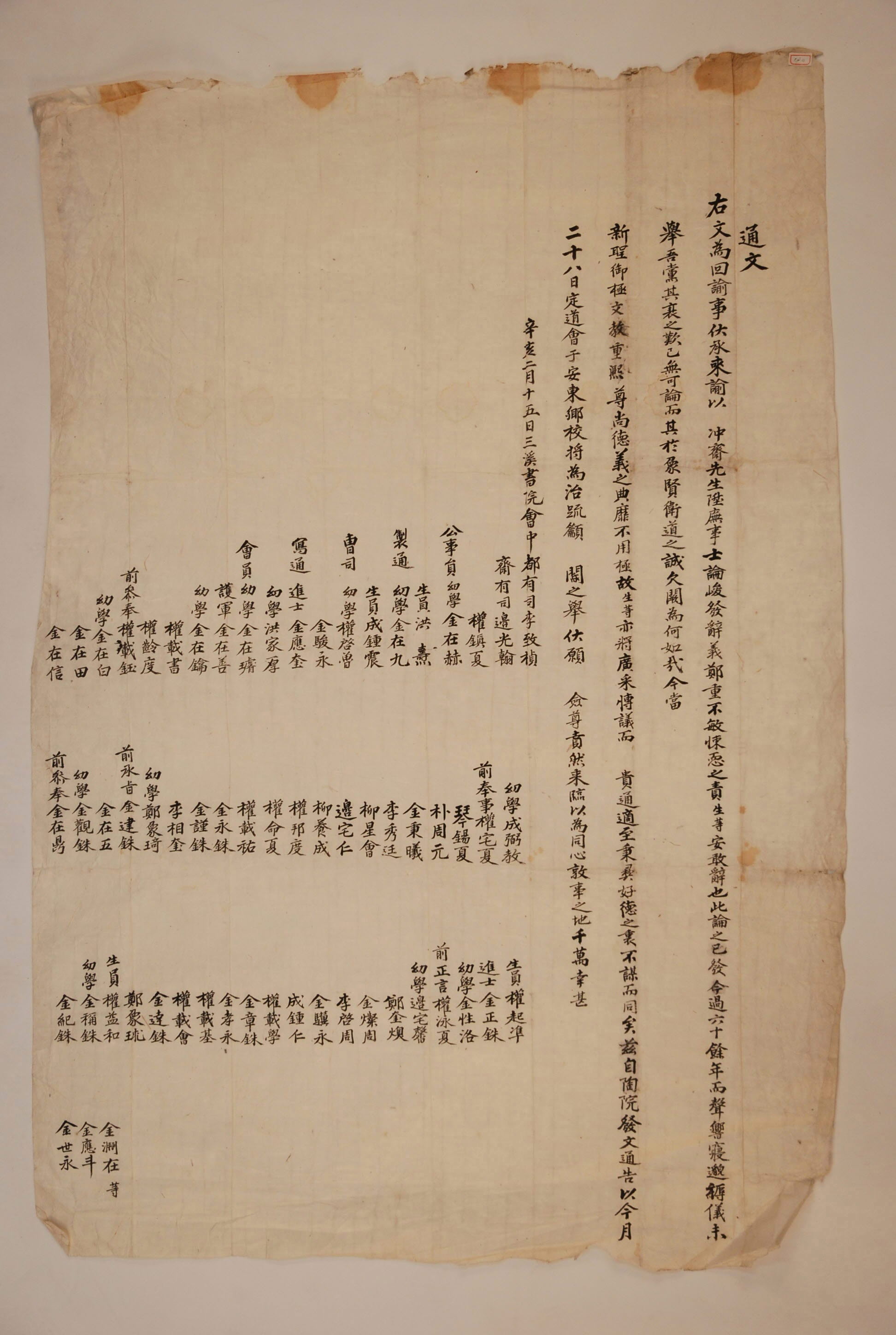

1851년 2월 15일, 權橃의 陞廡를 위한 道會를 安東鄕校에서 개최함을 三溪書院이 玉山書院에 알려온 通文

[

내용 및 특징

]

이 통문은 1851년 2월 15일 三溪書院에서 玉山書院로 보내온 것으로 그 내용은 冲齋 權橃의 陞廡를 위한 道會를 安東鄕校에서 개최하게 되었다는 것이다. 이 통문에 따르면 권벌을 문묘에 배향하자는 의론은 그의 영령을 봉안하고 있는 삼계서원에서부터 시작된 것이 아니라 사림의 공의가 빗발치게 일어났기 때문이었다. 그리고 그 의론의 내용이 정중하여 이 일을 민첩하게 처리하지 못해 송구하고도 부끄러운 책임을 면할 수 없는 자신들로서는 감히 사양할 수 없노라고 고마운 마음을 나타내었다. 그러면서 말하기를 권벌의 문묘배향에 대한 논의는 이미 60여 년 전에도 있었다고 한다. 그러나 당시에는 반향도 잠잠하고 성대한 儀式도 일어나지 않아 자신들로서는 쇠퇴한 여론을 탄식하며 더 이상 논의를 전개할 수 없었다고 회고하였다. 그런데 지금은 새로운 임금이 등극하여 문화와 교육이 더욱 빛나고 덕과 의를 존중하고 숭상하는 법에 극진히 힘을 쓰고 있다. 그래서 삼계서원에서는 이 일과 관련하여 자료를 수집하고 의견을 모으려 하였다. 그런데 때마침 옥산서원에서 이 일로 통문을 보내온 것을 보면 타고난 성품과 덕을 좋아하는 마음은 서로 같다는 것을 알 수 있다. 그래서 이 일과 관련해서 오는 28일 안동향교에서 도회를 개최한다는 도산서원의 통문을 알리게 되었다. 이 자리는 권벌의 문묘배향을 위해 상소를 올리거나 대궐문에 나아가 외치는 일 등을 논의하기로 하였으니 왕림하여 한마음으로 일이 성사되도록 해주면 참으로 고맙겠다는 말로 이 통문은 끝을 맺는다.

이 통문에서 문묘배향을 하고자 하는 권벌은 1507년(중종 2) 문과에 급제한 후 여러 관직을 거치며 己卯士禍에 연루되어 한때 파직당하기도 했었다. 하지만 그는 乙巳士禍가 일어났을 때 李彦迪과 더불어 사림파를 대표하는 領袖로서 戚臣들에 대항하다 화를 당하여 유배된 후 유배지에서 일생을 마쳤다. 그의 이러한 행적은 그를 영남을 대표하는 인물로 우뚝 서게 했다. 본 통문에서도 언급하고 있는 것처럼 그의 문묘종사에 妥靈之所인 삼계서원이 아닌 도산서원과 옥산서원이 먼저 나선 이유도 이것과 무관하지 않다. 하지만 文廟에 배향되는 것은 일반 서원에 배향되는 것과는 차원이 다른 사회․정치적 의미를 담고 있었다. 권벌을 문묘에 배향해야 한다는 영남의 여론이 형성되게 된 배경에는 다음과 같은 이유가 있었다.

仁祖反正 이후에는 西人 내지 老論系가 정권을 장악하였다. 이 시기의 문묘에 배향된 인물은 당연히 서인이나 노론계 인사들이었다. 문묘에 배향된다는 것은 조선왕조의 통치이념인 유학의 학문적 정통성을 계승하였음을 확인하는 것이기 때문이었다. 따라서 정권에서 배제된 南人系의 영남으로서는 서인 내지 노론계 인사의 문묘배향에 대해서는 儒疏로써 강력한 반대의 입장을 표명하고, 영남인사를 문묘에 배향하고자 할 때는 많은 사람이 연명한 유소로써 지지의 의사를 나타내었다. 이러한 까닭에 역대의 嶺南儒疏 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 것이 陞廡운동과 관련된 것이다. 이처럼 인조반정 이후 영남 내지 남인계 인사의 문묘종사가 전무한 상황에서 李珥․成渾 이래로 金長生․金麟厚․趙憲․金集․宋時烈․宋浚吉․朴世采 등 서인계 인물들이 연이어 문묘에 종사되면서 남인들의 정치적․사회적 입지는 더욱 축소되고, 이것은 내부적으로 분열과 반목을 일으키는 한 요인이 되었다. 이런 시기에 分黨 이전의 인물들 중 문묘에 종사할 수 있을 만한 인물로는 晦齋와 더불어 16세기 전반 사림파를 대표했던 權橃뿐이었던 것이다. 그렇기 때문에 본 통문에서도 언급한 것처럼 남인을 대표하는 도산서원에서 권벌의 문묘종사를 위해 60년 전에 이미 발의를 했으며, 이즈음에는 또 다른 首院인 옥산서원에서 다시 그의 문묘종사를 거론하고 나선 것이다.

이 통문을 통해 권벌의 문묘종사에 대해 알 수 있는 것은 여기까지이다. 그러나 冲齋宗宅에 보관 중인 「冲齋陞廡請願萬人疏」를 통해 이후의 전개양상을 대략적으로나마 추측할 수 있다. 이 만인소는 본 통문이 있은 지 2년 후인 1853년(철종 4) 5월에 進士 沈東箕 外 3,195명이 연명하여 奉呈한 것이다. 여기에는 영남의 유생들뿐만 아니라 경기도․충청도․강원도의 유생들도 연명하였다. 이 상소의 본문을 보면 자신들이 權橃과 李滉의 학문적 영향을 받은 後生이라고 밝힌 것으로 보아 이들은 畿湖南人들로 추정된다. 또한 본 통문이 발행된 이듬해인 1852년에 영남의 유생들이 一世의 公論에 따라 한목소리로 권벌의 문묘종사를 청한다는 내용의 상소를 올렸다고 한다. 그 당시에 陞廡疏를 발의한 주체를 확인할 수는 없으나, 본 통문을 통해서 보면 다음과 같이 전개된 것으로 추측된다. 즉 옥산서원에서 먼저 통문을 발의하고, 도산서원에서 이 문제를 두고 논의를 한 후에 옥산서원 내지 도산서원을 중심으로 혹은 兩院의 협력 하에 본격적으로 公議를 모아 ‘冲齋陞廡疏’를 준비한 것으로 추측된다.

충재의 문묘종사를 위한 1852년(철종 3)의 嶺南儒疏에 대해 철종은 “文定公 權橃의 학술과 명절에 대해서는 문성공 이이부터 확정된 논의가 있어왔다. 사림의 백세의 논의는 마땅히 이와 같아야 한다. 그러나 문묘에 종사하는 일의 결정은 지극히 신중해야 한다. 너희들은 다른 날 공론이 다시 일어날 때를 기다리도록 하라.”라는 批答을 내린 것으로 보아 정중히 거절하였음을 알 수 있다. 이에 그 이듬해인 1853년에 沈東箕 등은 전국의 유생 3천여 명이 연명한 승무소를 올렸다. 그 내용에 따르면 己卯․乙巳士禍 당시 趙光祖와 李彦迪 兩賢이 士林의 宗主가 되었는데, 冲齋는 이들과 서로 道義의 교류를 맺고 있었고, 出處義理에 있어서도 이들과 부합하는 면이 있다고 하였다. 그러면서 정조가 지은 충재의 袖珍本 『近思錄』의 序文에서도 특별히 李滉과 함께 충재를 竝稱하고 있다고 했다. 이러한 사실들을 보면 이들 四賢은 같은 시기에 살면서 똑같이 덕을 쌓았고, 모두가 一代의 宗師가 되어 후세 사람들에 의해 존중되었다는 점에 있어서 전혀 다를 바가 없는데도, 三賢은 문묘에 종사되고 충재만이 수백 년이 흐르는 동안 그렇지 못했다고 개탄을 하였다. 이어서 盛典이 이지러져 사라지고 公議가 탄식하고 답답해하는 양상이 극에 달하였기에 더 이상 기다리지 못하고 승무소를 올리게 되었다며 충재의 문묘종사의 타당성을 역설하였다.

그러나 先賢의 문묘배향에는 유림의 公論 외에도 국왕의 의지가 매우 중요하게 작용하였다. 유교를 國是로 하고 있는 조선왕조에서 그것은 선현존중의 극점이라고 할 수 있기에 그 성사여부는 개인뿐만 아니라 그와 관련된 유림 전체의 관심사이기도 하였다. 그렇기 때문에 문묘에 종사되는 것은 書院에 제향되는 것과는 그 의미와 차원이 매우 달라 국가나 개인 모두가 이를 신중히 처리하고자 했다. 그 한 예로 1790년(정조 14)에 金麟厚의 문묘종사를 청하는 상소의 批答에서 정조는 “앞서 여러 선비들을 문묘에 종사할 적에도 상소를 올린 즉시 윤허를 한 적이 없는데, 우리나라의 邦典이 그러한 것이다. 또한 그렇게 하는 것은 斯文을 높이고 聖廟를 높이기 위한 것이기에 자신도 (金麟厚를) 정중하게 여기면서도 선뜻 허락하지 못하는 것도 역시 이러한 뜻이다.”라고 하였다. 이것을 보면 문묘에 배향되는 것은 매우 엄중하기에 신중을 기하기 위해 陞廡의 청을 여러 번 올리더라도 거절하는 것이 관례처럼 보이기도 한다. 결과적으로 충재의 문묘종사와 관련된 1852년의 영남 유생들의 상소와 1853년의 전국 유생들의 상소는 적절치 않는 時宜와 국왕의 거부로 무산되고 말았다. 이후 충재의 문묘종사와 관련된 추가적인 儒疏는 더 이상 확인되지 않는다.

[

자료적 가치

]

이 통문은 조선후기 영남지역에 있어서 문묘종사를 위한 활동을 보여주는 사례로서 그 자료적 가치가 있다. 그리고 문묘종사는 유교를 國是로 하는 조선왕조에 있어서 선현존중의 극점이라고 할 수 있기에 그 성사여부는 개인뿐만 아니라 그와 관련된 유림 전체의 관심사이기도 했다. 따라서 이러한 통문은 당시 사회적․정치적 향배를 가늠해 볼 수 있는 자료적 가치를 가진다고 할 수 있다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대학교 출판부, 1992

『嶺南學派의 形成과 展開』, 李樹健, 一朝閣, 1995

『만 사람의 뜻은 천하의 뜻, 만인소』, 김형수, 한국국학진흥원 유교문화박물관, 2007

하창환,이수환