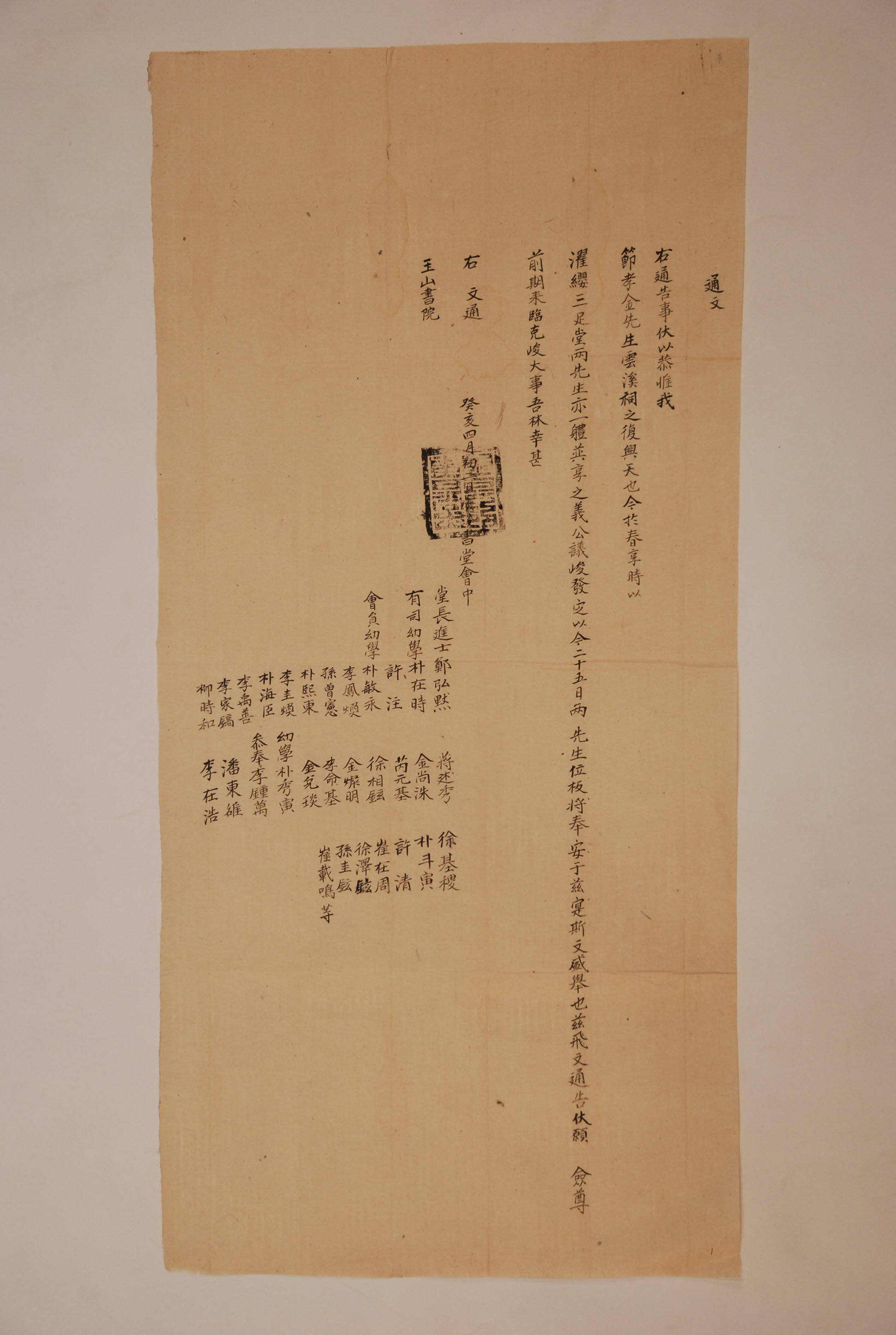

癸亥年 4월 2일, 雲溪書堂에서 金克一의 齋室인 雲溪祠에 金馹孫과 金大有의 位版을 奉安하는데 玉山書院의 참석을 당부하는 通文

[

내용 및 특징

]

이 통문은 癸亥年 4월 2일 雲溪書堂에서 玉山書院으로 보낸 것이며, 그 내용은 金克一의 齋室인 雲溪祠에 濯纓 金馹孫와 三足堂 金大有의 位版을 봉안하는데 참석해줄 것을 당부하는 것이다. 이 통문에 따르면 節操와 孝誠으로 이름 높은 김극일의 재실인 운계사를 다시 일으켜 세운 것은 하늘의 뜻이었다며 먼저 그 당위성을 역설하였다. 그러면서 이번 春享 때에 복원한 운계사에 탁영 김일손과 삼족당 김대유를 모두 함께 제향하자는 뜻의 公議가 지속적으로 일어나 오는 25일에 두 사람의 위판을 봉안하기로 확정했다고 하였다. 이 일은 우리 儒學에 성대한 일이니 급히 글을 지어 통고하게 되었다며 자신들의 일이 정당함을 다시 한 번 주장했다. 그래서 이번 행사에 옥산서원의 여러분이 와서 중대한 일이 잘 끝마칠 수 있도록 해주면 우리 사림에 참으로 다행스럽겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 말하는 세 인물은 모두 金海金氏의 일족으로 김극일이 가장 앞선 시대의 인물이다. 그는 본 통문의 표현처럼 ‘節孝’의 인물로 이름이 높았다. 그는 타고난 효자로서 어릴 때부터 그러한 모습을 보였다. 어릴 적 아버지가 출입을 할 때면 지팡이와 신을 받들고 그 곁을 따르는데 반걸음 이상 떨어지는 일이 없었다. 아버지가 두 첩을 들이자 어머니는 때로 마음이 편치 않아 음식을 먹지 않았는데, 8살의 김극일은 그런 어머니의 마음을 헤아리고 또한 먹지 않고 기다렸다가 어머니가 음식을 먹고서야 자신도 먹었다. 그의 나이 35세가 되던 1416년(태종 16) 어머니가 종기로 고통스러워하자 입으로 그 부위를 빨아내어 낳게 하였다. 하지만 그 해에 어머니가 다른 병으로 세상을 떠나자 슬픔으로 의식을 잃을 지경까지 이르렀다. 그는 어머니의 묘소 곁에 여막을 짓고 삼년상을 치르는 동안 30里나 되는 거리를 매일 오가며 아버지께 문안을 올렸다. 그로부터 5년 뒤 아버지가 세상을 떠나자 어머니 때와 마찬가지로 여막에 거처하며 洞口 밖을 나가지 않았다. 그리고 남겨진 두 庶母를 섬기는데 아버지가 계실 때보다 더욱 극진하였으며, 그들이 세상을 떠나자 喪事에 禮를 다하고 心喪을 치렀다. 이처럼 그와 관련된 효행은 참으로 많고도 다양하다. 이러한 그에 대해 金宗直은 “효는 百行의 으뜸이다. 공의 순수하고 독실함이 이러하니 曾參이나 黔婁와 천년의 사이를 두고 겨룰 만합니다. 내 듣건대, 德이 있는 사람은 반드시 뒤끝이 있다고 하는데, 이미 선생이 뒤를 계승한데다가 선생의 형제의 아들 중에 또 우뚝하게 두각을 드러내어 아름다운 그 業을 이을 자가 하나가 아닐 것이니, 이는 뒤끝이 있는 것입니다.”라는 孝閣銘을 지어 찬양하였다.

이 통문에서 김극일의 재실에 봉안하고자 하는 두 인물 가운데 한 사람인 김일손은 김종직이 김극일의 효각명에서 말한 뒤끝이라고도 할 수 있다. 그는 김극일의 손자로서 불굴의 기상뿐만 아니라 거기에 걸맞은 내실을 갖춘 선비라고 할 수 있다. 그는 17세가 될 때까지 할아버지 김극일로부터 『小學』, 四書, 『通鑑綱目』 등을 배웠으며, 그 이후로는 김종직의 문하에 들어가 학문을 닦았다. 김종직의 문인 중에는 修己를 지향하는 계열과 詞章을 중시하면서 治人을 지향하는 계열로 나눌 수 있는데 김일손은 후자를 대표하는 인물이다. 이러한 경향은 그의 「送柳評事序」라는 글에서 “훈고를 일삼는 선비는 고루하고 사장을 일삼는 선비는 화려하지만, 참된 선비는 내실을 갖추고 있어서 射․御․書․數가 그 분수 안에 있고, 錢穀과 甲兵 등의 세상의 일에 있어서 한 가지라도 최선을 다하지 않음이 없다. 우리 儒家가 이 말을 외운지는 오래되었다. 하지만 한갓 이 말만 외우면서 이러한 재주와 힘이 없다면 그 임무를 담당할 수 없을 것이다.”라는 말에서 잘 알 수 있다. 특히 그는 현실에 대응하는 자세가 매우 과감하고 진취적이었는데, 문종의 비인 현덕왕후의 昭陵을 복위하라는 상소를 하거나 스승 김종직의 ‘弔義帝文’을 史草에 수록하는 등의 일이 이를 대변하고 있다. 그리고 이것이 그로 하여금 능지처참을 당하게 하는 원인이 되었다. 그러나 중종반정으로 복관이 되었다가 직제학으로 추증되고, 현종 때는 도승지, 순조 때는 다시 이조판서로 추증이 되었다.

이 통문에서 김극일의 재실에 봉안하고자 하는 나머지 한 인물은 김일손의 조카 김대유이다. 그는 작은아버지 김일손이 무오사화로 화를 당하자 아버지와 함께 호남에 유배되었다가 1506년(중종 1)에 풀려났다. 1507년 庭試에서 장원급제하여 進士가 되었다가 고향에 은거하던 중 1518년(중종 13) 品行과 道誼가 빼어나다고 추천이 되어 典牲暑直長에 등용되었으나 사직하고 고향인 청도로 돌아왔다. 그러나 이듬해에 현량문과에서 “器量이 뛰어나고 見識이 명민하다”는 평가와 함께 丙科로 급제한 뒤 성균관전적, 호조좌랑 겸 춘추관기사관, 정언, 漆原현감 등을 역임하였다. 하지만 같은 해에 일어난 기묘사화로 현량과가 폐지되고 급제한 사람들의 합격이 취소되자 운문산에 은거하여 전국의 名儒들과 교류하며 학문을 연마하였다. 당시 사람들은 그를 南冥 曺植, 松溪 申季誠과 함께 ‘三高’라고 부르며 도학연구에 전념한 학자로 존중하였다.

이상 운계서당에서 배향하고자 하는 인물을 세상 사람들은 ‘淸道三賢’이라고 부른다. 즉 청도의 김해김씨 문중에 연이어 세 분의 현인이 배출되었다는 것이다. 그렇다면 이 세 사람이 처음부터 같은 재실에 배향되지 않고 왜 지금에 와서야 함께 봉안하려하는가 라는 의문이 생기게 된다. 이러한 의문은 이 통문이 발행된 연대와 관련이 된다. 이 세 사람은 각기 다른 원사에 배향되고 있었다. 김극일은 이 통문에서 말하는 것처럼 운계사에서, 김일손은 靑溪書院과 자계서원에서, 그리고 김대유는 선암서원과 자계서원에서 각각 제향되고 있었다. 그러나 이들 원사는 대원군의 서원철폐령으로 모두 훼철되었다. 이 통문의 서두에서 운계사를 다시 일으켜 세운 것은 하늘의 뜻이었다고 하는 것은 훼철된 재실을 복원하였다는 것을 뜻한다. 그리고 운계사가 복원되면서 자연스레 한 집안의 인물인 세 사람을 함께 제향하게 된 것이다. 이렇게 보면 이 통문에 쓰인 간지 ‘癸亥’는 곧 ‘1923년’을 가리키는 것으로 추정할 수 있다.

[

자료적 가치

]

이 통문은 김극일의 재실인 운계사가 복원되고, 거기에 일족인 김일손과 김대유가 봉안되는 과정을 알게 하는 자료이다. 또한 이 통문을 보면 일제강점기에 훼철된 원사가 복원되면서 가능하면 일족을 함께 배향하려는 경향을 보인다는 것을 알 수 있다.

『達城徐氏學諭公派譜』, 徐卓永 編輯, 達城徐氏學諭公派譜廳, 2002

『國譯 龍溪集』, 徐忭 著, 文化社, 1991

李泰吉 譯,

하창환,이수환