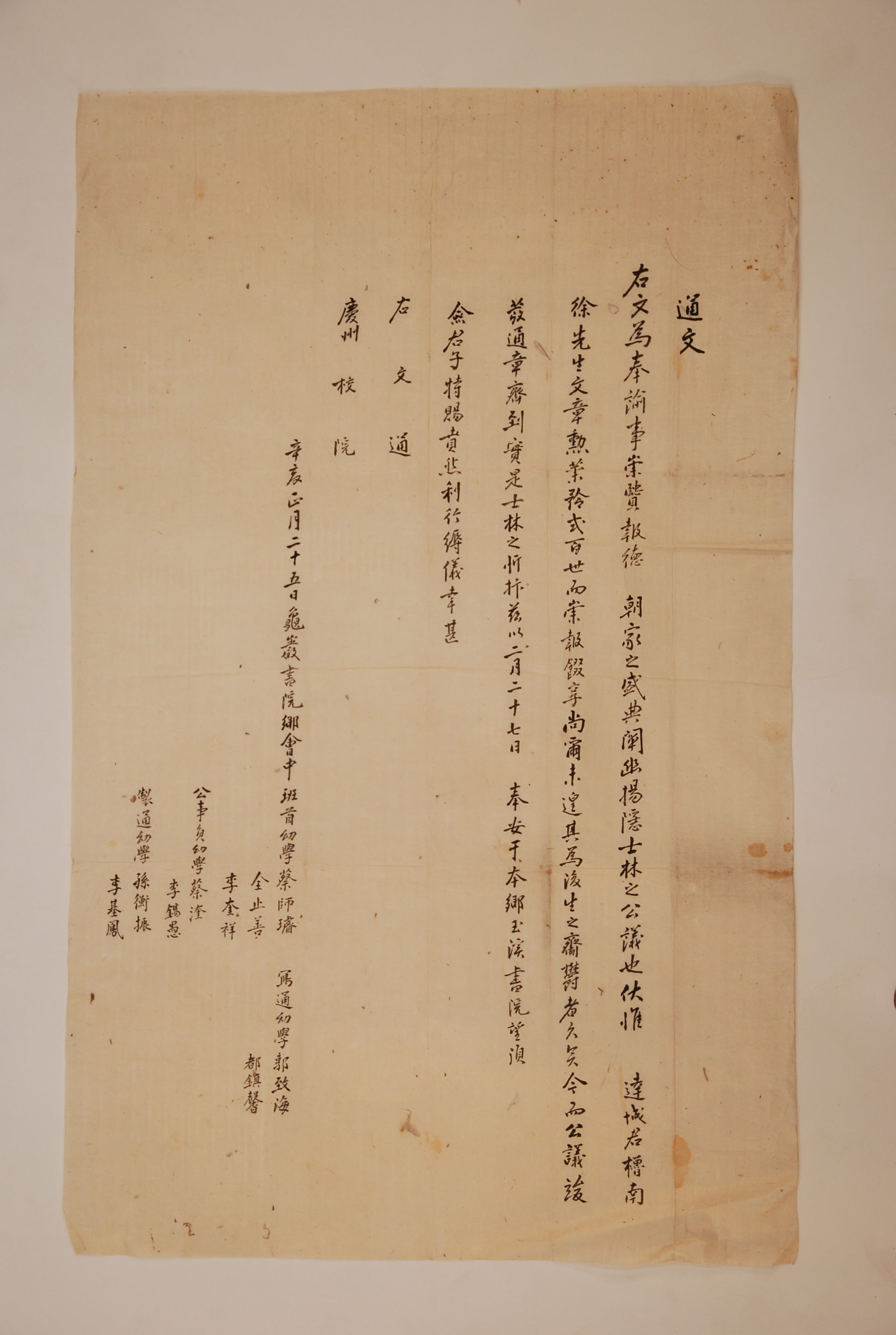

辛亥年 1월 25일, 玉溪書院에서 徐潁을 奉安하는 儀式에 慶州校院의 참석을 요청하는 龜巖書院의 通文

[

내용 및 특징

]

이 통문은 辛亥年 1월 25일에 龜巖書院에서 慶州校院으로 보낸 것이며, 그 내용은 2월 27일에 玉溪書院에서 徐潁를 奉安하는 儀式을 거행하니 참석해달라는 것이다. 이 통문은 서두에 先賢을 받들고 그 은덕을 보상할 수 있는 것은 朝廷의 성대한 儀式이고, 선현의 감춰진 공로를 드러내고 그 덕을 밝힐 수 있는 것은 士林의 公議라고 말한다. 이는 곧 제향해야 할 선현이 있음을 암시하는 말이다. 이 통문에서 말하고자 하는 인물은 達城君 櫓南 서영이다. 본 통문에 따르면 서영은 문장과 공로에 있어 오랜 세월 모범이 되어왔지만, 그 은덕을 받들어 보답하는 제사는 아직 이루어지지 않고 있다고 한다. 그래서 그의 후손들에게 여한이 된 지가 오래되었다고 탄식하였다. 그런데 이제 사림에서 서영을 배향하자는 공론이 부쩍 일어나고, 그러한 소식을 담은 通章이 연이어 도달하고 있는 것은 진실로 사림이 함께 기뻐하고 박수칠 일이라고 이 통문은 전하였다. 그래서 자신들이 오는 2월 27일 옥계서원에서 서영을 봉안하게 되었으니 경주교원 여러분께서 특별히 오셔서 자리를 빛내어 성대한 의식이 잘 행해질 수 있도록 하면 참으로 고맙겠다는 말로 통문은 끝을 맺는다.

이 통문에서 언급하고 있는 노남 서영은 고려시대의 인물로 문단의 맹주가 되어 수많은 인물을 길러낸 것으로 유명하다. 『海東名賢錄』에 따르면 서영은 벼슬이 重大匡 門下贊成事 達城君이며, 文苑에 있으면서 인재들을 권장하여 학문에 나아가게 하였고, 문장과 훈업으로 세상에서 존중을 받았다고 하였다. 또한 『麗朝名臣錄』에서는 서영의 벼슬이 門下侍中 贊成事 達城君이었으며, 그가 文衡을 맡았다고 하였다. 이 두 서책의 기록에 따르면 서영은 고려 말에 벼슬이 문하시중 찬성사에까지 올랐으나 그의 공적은 文衡, 즉 한 나라의 학문을 관장하는 首長인 大提學으로서 후학들을 길러낸 것이었다. 그래서 定齋 柳致明이 지은 서영의 常享祝文에는 “文苑의 노숙한 어른이요, 사림의 모범이라. 백세에 걸쳐 이를 징험하리니 감히 祭祀로써 근본을 갚지 않겠는가!”라고 되어 있는 것이다. 본 통문에서 서영을 언급하며 “문장과 공훈이 영원히 모범이 되리라.(文章勳業 矜式百世)”라고 한 것이 모두 이러한 것을 두고 말하는 것이다. 이런 업적을 가진 서영이었기에 학문을 숭상하는 조선조에 있어 서원에 배향될 자격을 갖추었다고 말할 수 있다.

그런데 이 통문에 서명한 사람들에 대한 기록이 없어 여기에 사용된 干支인 ‘辛亥’가 정확히 어느 해인지 판단할 수가 없다. 다만 서영을 봉안한다는 사실에 비추어보면 이 통문은 옥계서원이 창건된 1798년(정조 22)과 흥선대원군의 서원철폐령으로 훼철된 1871년(고종 8) 사이의 ‘신해년’이라고 할 수 있다. 이렇게 보면 이 통문에 기록된 ‘신해’라는 간지는 ‘1851년(철종 2)’이라는 것을 알 수 있다. 이 시기는 제향인에 대한 기준이 엄격하던 서원의 시창기와는 달리 조금이라도 알려진 인물이라면 서로 다투어 배향하려던 첩설과 남설의 시기였다. 다시 말해서 19세기 중엽이 되면 先祖奉祀를 통한 문벌과 가문의 위세로 사회적, 정치적 영향력을 행사하려던 분위기가 한층 고조되자 달성서씨 내부에서 뿐만 아니라 주변에서도 서영의 제향을 주선하거나 권고하는 경우가 빈번했을 것이라는 것이다. 이런 분위기에 편성하여 비록 왕조를 달리하지만 서영은 고려에서 학문적 업적을 쌓았다는 명목으로 먼저 배향되고 있던 그의 아들 鶴巖 徐鈞衡에 이어 손자 龍溪 徐忭과 함께 옥계서원에 봉안되었다. 그리고 서영을 옥계서원에 봉안하는데 구암서원이 나선 것은 그곳이 서영과 같은 본관인 달성서씨의 문중서원이기 때문이었다. 하지만 구암서원의 앞장서서 애써 봉안한 서영의 위패는 옥계서원에 겨우 20년 남짓 모셔질 뿐이었다. 1871년 서원철폐령과 함께 옥계서원은 훼철되었기 때문이다. 그리고 지금에 와서 옥계서원은 그 遺址조차 찾을 수 없을 정도로 흔적이 사라졌다.

[

자료적 가치

]

이 통문은 고려시대의 인물인 櫓南 徐潁가 옥계서원에 봉안되는 과정을 보여주는 자료이다. 또한 이 통문의 내용을 보면 그 당시의 사람들이 서로 선조를 奉祀하기 얼마나 활발히 움직였는가를 간접적으로 확인할 수 있다.

지금 옥계서원은 그 遺址조차 찾을 수 없을 정도이며, 櫓南 徐潁는 고려시대의 인물로 그와 관련된 자료 또한 찾기 어렵다. 이러한 현실에서 볼 때 『달성서씨학유공파보』에 徐有喬가 쓴 ‘玉溪書院奉安文及常享祝文’은 옥계서원과 서영에 관련된 정보를 제공할 뿐만 아니라, 위의 통문을 이해하는데 유용한 자료라고 판단되기에 원문을 번역하여 기재하기로 한다.

뿌리는 굳건하고 가지는 무성하니 연원은 멀리까지 거슬러 오르고 흐름은 길게 이어지는구나.(根固枝茂 源遠流長)

대대로 빛난 위업 鐘과 솥에 새겨지고 벼슬하는 후손들이 代를 이어 나는구나.(奕世鍾鼎 繼序珪珽)

아! 선생이시여 산과 강이 상서로운 기운을 기르는 것처럼(猗歟先生 河嶽毓祥)

文衡의 우두머리가 되어 임금을 보필하는 장수와 재상을 배출하시고,(盟主文苑 勳鐫旂常)

온갖 재주를 가진 사람 격려하여 계발하시니 인재가 문하에 가득하였도다.(獎發群材 桃李門牆)

雲孫 仍孫 계도하니 뜨락 그늘에 芳草가 무성하듯(爰啓雲仍 庭蔭播芳)

아드님 龜溪는 아름다운 덕을 가졌고, 손자 鶴巖은 충성스럽고도 선량하구나.(龜溪懿德 鶴巖忠良)

예절은 그 근본으로 거슬러 올라가니 진실로 잊을 수 있으리오.(禮溯厥本 展也可忘)

고려 말은 여기에서 멀어 그 나라의 역사는 흩어져 잊히고(麗季邈矣 國史散忘)

오랜 명문의 집안이 쇠퇴하여 대대로 모은 기록 갈무리되지 못했네.(故家陵替 世采不臧)

처음엔 어두웠으나 마침내 드러나니 더욱 오래가고 더욱 빛나니(始晦終顯 愈久愈彰)

선생을 봉안하자는 사림의 여론 물 끓듯 하니 선생의 고향에는 말해 무엇하리오.(輿論如沸 矧此梓鄕)

선생의 혼령을 삼가 모시고 삼세의 어른을 함께 제향하니(敬妥公靈 三世同享)

아드님께 기대고 손자께 의지하여 혼령이시여 편안한 안식처에 드소서.(子附孫依 神理允臧)

제사에 쓰는 그릇 높고도 높고 글 읽는 소리 가득 울려 퍼지니(邊豆峨峨 絃誦洋洋)

사당은 더욱 우람하고 산천은 한층 빛나는도다.(廟貌有奕 山川增光)

천추에 길이 어둡지 않도록 정성껏 향불을 피워올립니다.(不昧千秋 祗薦苾香)

『達城徐氏學諭公派譜』, 徐卓永 編輯, 達城徐氏學諭公派譜廳, 2002

『國譯 龍溪集』, 徐忭 著, 文化社, 1991

李泰吉 譯,

하창환,이수환