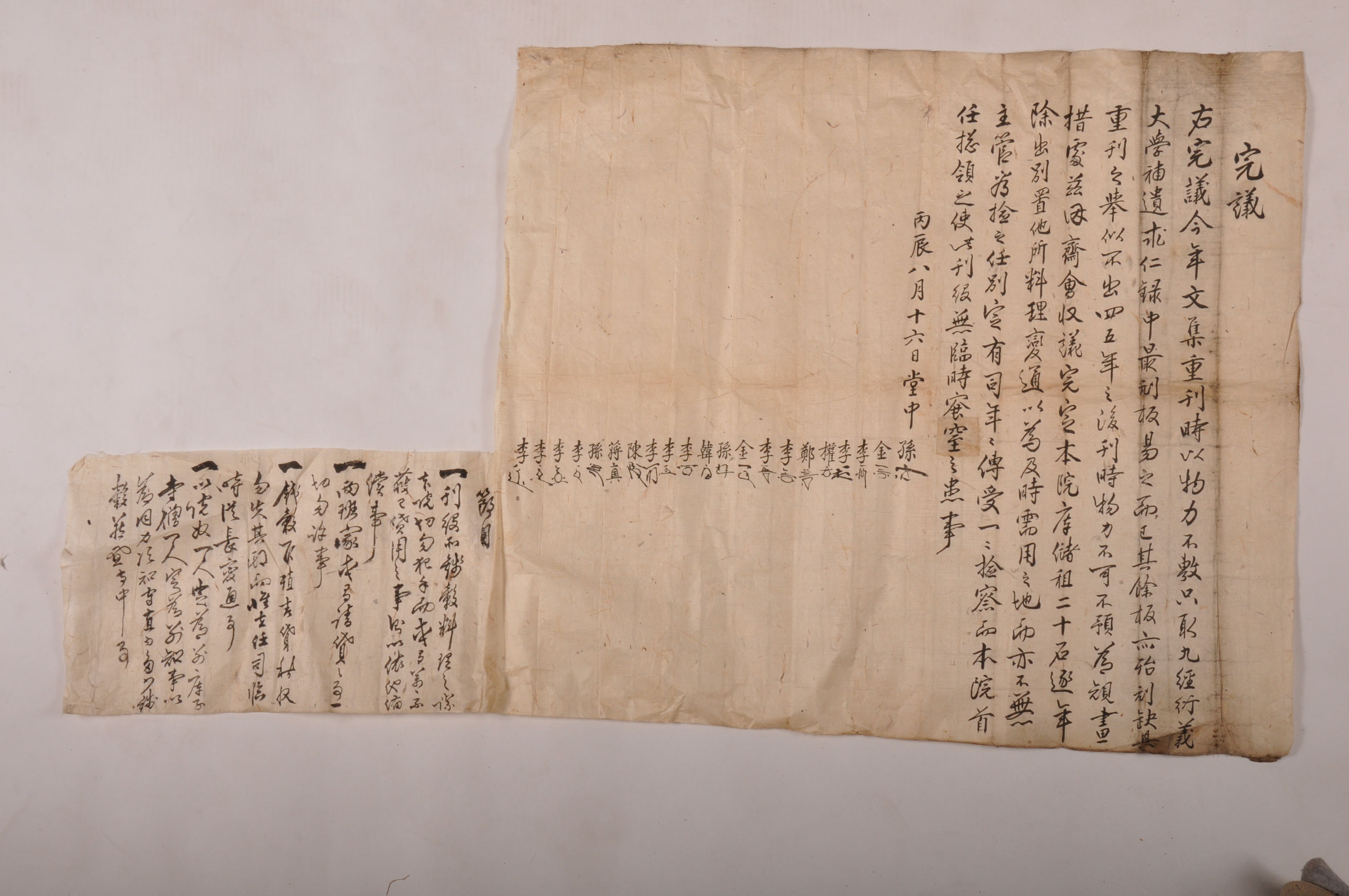

1736년 회재문집을 중간하기 위한 자금을 모으기로 결의한 完議와 그 자금을 관리하기 위한 節目으로 되어 있는 문서

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 자료는 晦齋의 文集 重刊을 위한 자금을 마련하기로 堂中에서 21명이 결의하여 작성한 完議와 그 자금을 殖利하고 보관하는 節目으로 구성되어 있다. 이 완의에 서압한 21명은 이씨 11명, 손씨 3명, 김씨 1명, 蔣氏 1명, 陳氏 1명, 韓氏 1명, 鄭氏 1명, 權氏 1명이었다. 회재의 후손인 이씨의 堂中 참여가 절대적으로 많으며, 그 외에는 양동의 손씨와 안강 및 옥산 인근에 소재한 가문들의 인물들이었다. 그렇기에 堂中의 회의를 통해 결정되었다지만 실제로는 이씨들에 의해 사안이 결정되었다. 이러한 사실은 이 시기 서원 운영에서도 이씨들의 참여율이 절대 다수였으며, 옥산서원의 문중화 과정이 서서히 진행되고 있었음을 보여주는 전거라 할 수 있다.

完議의 내용을 보면, 今年에 문집을 중간할 때에 물력이 부족하여 다만 『九經衍義』,『大學補遺』,『求仁錄』중 가장 오래된 목판을 교체하였다. 이미 그 나머지 판목 또한 대부분 刓缺되어 있어서 그것의 重刊을 거론하였으나, 잇달아 出刊하지 못하고 4~5년 후에 깍을 때의 물력을 미리 준비하지 않을 수 없으므로 마땅히 계획을 조치하기로 했다. 이에 연유하여 齋會에서 의견을 정리하여 본원의 창고에 저축한 벼 20석을 매년 제출하여 다른 곳에 특별히 따로 두고 이를 변통하여 처리함으로써, 重刊의 때에 이르러 그 일에 需用하기로 완전히 결정하였다. 또한 책임지고 맡아 관리한 사람(主管)이 없을 수 없으므로 容撿하는 임무는 해마다 별개의 有司를 정하여 傳受시에 일일이 撿察하고, 본원의 首任이 모든 것을 총괄을 하여서 이것을 刊役하는 때에 임하여 자금이 부족하여 일이 막히는 재난이 없도록 할 일이라고 하였다. 그러면서 別紙에 節目 4개 조항을 두었다. 그것은 하나, 刊役所 錢穀을 처리할 때 本院에서는 일체 마음대로 쓰지 말 것이며 혹 전혀 얻은 것이 없지만, 이미 빌려 쓴 일이 있다면 즉시 전과 같이 다른 것을 갖추어 갚을 일, 하나, 양반가에서 혹 꾸어주길 청탁하는 것을 들어도 일체 허락하지 말 일, 하나. 錢穀의 取殖은 봄에 빌려주고 가을에 거두는데, 그 시기를 잃지 말 것이며, 오직 任司가 자리 했을 때를 쫓아서 변통한다. 하나. 院奴 1인을 庫子로 나가도록 정하고, 사찰의 승려 1인을 始終 전담하여 나아가도록 정하여 둘이 힘을 합쳐 마땅히 처음부터 끝까지 守直토록 하며, 다소의 전곡은 사찰 내에 정중히 둔다고 하였다.

이 완의는 1744년 4월 李益中이 지은 「刊役後記事」를 통해 내용이 더 보완될 수 있다. 즉, 회재의 문집이 처음 1573년에 간행되어 1701년에 판목을 改刻한 후 전후로 중간이 5차례 있었다고 한다. 1701년 이후 40여 년 사이에 板本이 刓缺되어 인쇄가 불가능하게 되었는데, 다년간 경주 士林들이 항상 이를 개간하려고 했기에 1735년에 『구경연의』를 改鋟하였다고 한다. 完議에서 『구경연의』,『대학보유』,『구인록』중 가장 오래된 목판을 교체하였다는 것은 『구경연의』를 일컫는 것이었다. 이후의 사정은 완의에서 같이 物力이 부족하여 거듭 개침하지 못하고 4~5년 후를 기약하고 미리 준비를 하였던 것이다. 그 결과 재회에서 옥산서원 창고에 저축된 벼 20석을 매년 출자하여 이를 재원으로 殖利하여 간행에 필요한 자금을 마련하였던 것이다. 이때 처음 일을 주관한 사람은 회재의 玄孫인 上舍 李德祿이었다. 하지만, 중간에 뜻을 이루지 못하고 사망하여 일이 늦춰져서 8년이 되는 1744년 음력 정월에야 定惠寺에 刊役所를 설치하고, 경주와 列邑의 刻工 40인을 소집하고, 榟材 360여 판에 새기게 되었다고 한다. 판각은 정월 상순에 마칠 수 있었으며, 4월 초순에 그간의 板工의 급여와 잡용물건을 구입하는데 쓴 것이 모두 500여 貫이었다고 한다. 이는 이덕록이 계획하여 모은 돈을 모두 쓴 것이었다고 한다. 이외에도 方伯 金尙星이 전후로 40여 석을 보내 왔으며, 府尹 宋徵啓가 또한 米穀과 많은 장인들을 보내어 도왔다고 한다. 이처럼 목판 제작에는 많은 비용이 들기에 독자적으로 일을 추진하는 대는 오랜 시간을 필요로 하였다.

문집 간행 순서는 회원이 모인 堂會에서 간행이 제안되어 결정되면 재원을 마련하고자 서원 수입 중 일부를 할애하여 別庫를 마련하고 필요한 돈을 계속해서 모았다. 일의 규모가 작으면 殖利를 운용하여 증식하는 방법을 섰다. 어느 정도 자료가 모이고 돈이 마련되었다고 판단되면 책 펴내는 작업에 착수했는데, 다른 서원이나 향교에 통문을 보내 그 계획을 알리고 협조를 요청하였다. 이때 刊所라는 이름의 별도 기구를 두어 주관하도록 했다. 옥산서원은 영남지역의 대표적 首院으로서 비교적 경제적 기반이 확고했음에도 8년이라는 시간이 걸렸다. 아마도 서원 자체의 여력으로 일을 추진하다 보니 이렇게 오랜 시간이 걸린 것이다. 일반적으로 퇴계나 회재와 같이 文廟從祀大賢의 문집을 간행하는 일은 사적으로는 해당 서원이나 후손들에게 큰 영광이 되었으며, 공적으로는 斯文의 큰 일로 여겨 십시일반으로 도움을 주는 것이 관례였다. 특히, 책판의 규모가 크면 주변 지역의 校院과 후손, 유림들에게 통문을 돌려 도움을 청하거나 액수를 지정하여 통고하였다. 또한 지역별로 할당액을 정해 거두기도 했다. 실제 이처럼 금액을 할당하여 도움을 청하는 통문이 옥산서원에도 많이 도래한 것을 확인할 수 있지만, 1736년 당시 옥산서원에서 여타 서원이나 문중으로 도움을 요청하거나, 받았다는 내용은 찾아 볼 수 없다. 다만, 여러 집안의 사람들이 회원으로 처음의 堂中 회의에 참석했었던 점으로 보아서 여러 방법으로 도왔을 것임은 분명하다. 이때에도 이 일을 주도한 회재 후손들의 부조가 큰 비중을 차지했을 것으로 짐작된다. 이러한 예는 19세기 초 소실된 求仁堂을 중건할 당시 양동의 회재 후손들이 전체 금액의 절반가량을 부담한 것에서도 알 수 있다. 하지만, 1744년의 문집 판각 당시에는 觀察使와 府尹의 부조만이 확인된다. 간행에 필요한 각수 등을 동원하는 데는 관의 협조가 있어야 했는데, 옥산서원의 경우 부윤이 적극적으로 이를 도와줌으로써 판각을 보름 만에 마칠 수 있었다. 결국 오랜 시간이 걸리기는 했지만, 주변의 별다른 도움 없이 옥산서원 자체의 여력으로 문집을 판각한 것은 옥산서원의 위상을 널리 알리려는 의도도 있었다고 보인다.

자료적 가치

현재 옥산서원에는 문집중간기사가 남아있으나 그 내용이 소략하였으며 특히, 문집 간행을 실시한 목적과 이전의 목판 제작비의 조성 과정에 대해서는 알 수 없었다. 그렇기에 본 자료는 회재문집 간행에 있어서 구체적인 준비상황과 비용 조성 과정을 알려준다는 점에서 가치가 있다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『도산서원과 지식의 탄생』, 정만조 외, 글항아리, 2012

이병훈,이수환