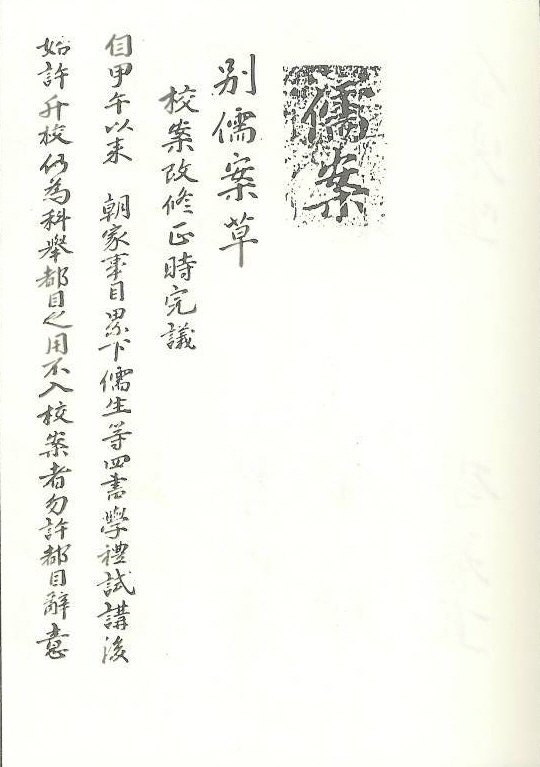

1661년 禮安鄕校에서 작성된 別儒案草

[내용 및 특징]

이 자료는 辛丑年(1661) 禮安鄕校에서 작성한 別儒案草이다. 1661년 당시 교안을 改修正할 당시에 마련된 完議와 이어서 別儒의 명단이 수록되어 있다. 먼저 완의에서는 校籍 참여자격과 구체적인 입록방법 및 액내와 별유에 대한 규정이 명시되어 있다. 완의의 내용을 적기해 보면 다음과 같다.

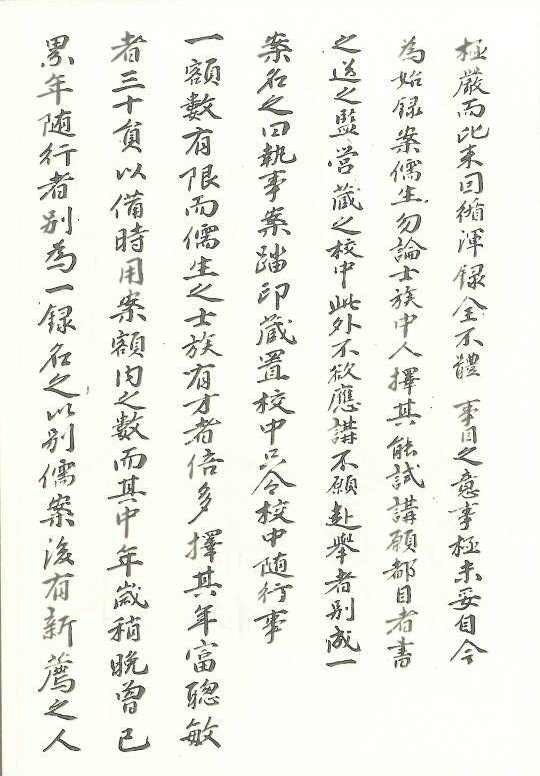

甲午(1654년) 이래 몇 차례 내려온 朝家事目에 儒生 등은 四書學禮를 試講한 후에 향교의 입학을 허락하고, 科擧都目은 교안에 들어 있지 않은 자는 허락하지 말라는 사의가 엄하였다. 근래에 함부로 입록시켜 사목에 따르지 못한 경우가 있어 극히 미안하였다. 지금부터는 案에 기록되는 儒生은 士族과 中人을 논하지 말고 試講에 능한 사람을 택해서 都目을 원하는 자는 기록하여 監營에 보내고 校中에 보관한다. 이외에 講에 응하지 않고 과거 보기를 원하지 않는 사람은 별도로 執事案을 만들어 校中에 둔다.

위에서 확인되는 바와 같이 당시 예안향교의 경우 생도를 선출함에 있어 자체적으로 학력을 試講한 후 입학을 허락하고 있었으며 이는 試講을 통해 무분별한 향교입교를 제한하는 것이었다. 조선시대 양인은 모두 향교의 입교가 허락되었으며 교생에게는 군역의 면제와 같은 각종 혜택이 부여되었다. 이러한 조치는 유교를 진흥시키고자 하는 목적이었으나, 조선후기에 이르러서는 큰 사회적 문제를 발생시키고 있었다. 즉 避役의 수단으로써 유교적 소양이 없는 무자격자들의 광범위한 교생입교가 이루어졌고, 이는 향교의 질적 저하 및 군역부족의 현상을 초래하였다. 이러한 폐단을 막기 위해 조정에서는 校生考講을 실시하게 되는데 교생고강은 교생을 모두 고강하여 불합격자는 모두 군역에 충정시키는 것이 주된 내용이었다. 그러나 이러한 규정은 제대로 지켜지지 않았고, 교생에 대한 고강은 많은 저항에 부딪혀 유명무실하게 되었다. 따라서 신분적 하자가 없는 자, 혹은 특정가문의 사람만을 뽑거나, 共議로 심의하는 등 지역마다 각기 다른 방식으로 교생을 선출하였다. 예안의 경우 인접한 안동과 마찬가지로 학력을 試講한 후에 입학을 허락하고 있었음을 위의 완의를 통해 확인할 수 있다. 그리고 교적을 검토해 보았을 때에 액내교생 대부분은 예안지역의 유력사족으로 구성되어 지고 있었다.

다음으로 예안향교의 生徒인 액내와 별유에 대해 검토해 보도록 한다. 액내와 별유에 대한 규정 역시 완의에 나타나 있으며 그 내용은 다음과 같다.

一. 額數는 한정되어 있으므로 유생중의 사족으로 재능이 있는 자가 많으니 그 가운데 나이가 많고 총민한 자 30員을 택해서 額內로 하고, 나이가 많고 수년 액내를 역임한 자는 별도로 別儒案에 수록한다. 후에 新薦人이 해마다 添入하면 액내의 首人을 차차로 별유안에 추입한다.

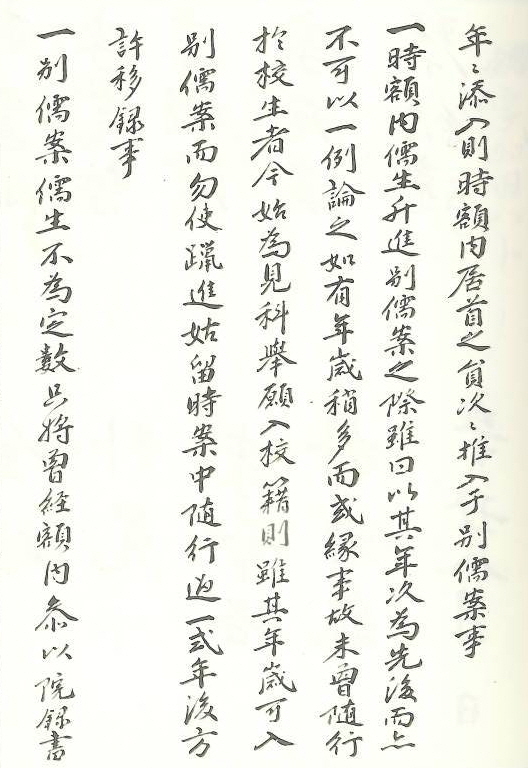

一. 액내유생이 별유안으로 승진할 때 나이상으로는 비록 여기에 해당하더라도 혹 사정이 있어서 교생을 수행하지 못한 자가 이제 과거를 보기 위해 校籍에 입록하고자 하면 액내에 남겨두어 一式年 후에 별유안으로 옮기는 것을 허락한다.

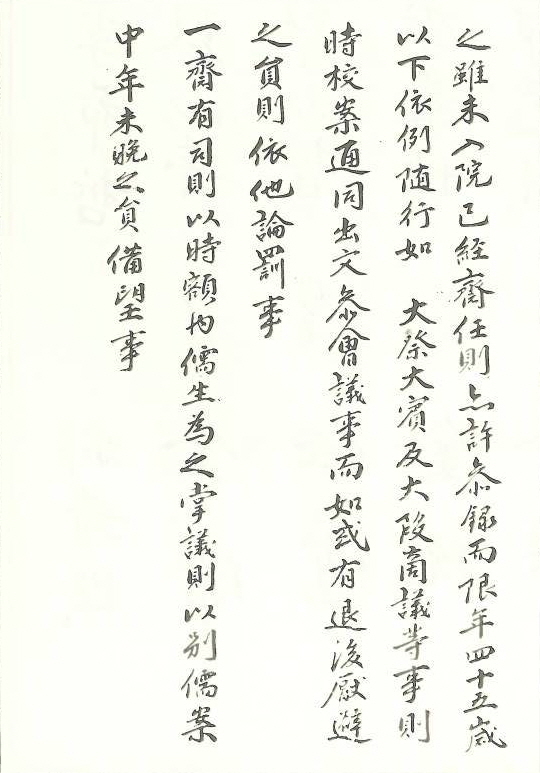

一. 別儒案 儒生의 정수는 없다. 다만 액내를 지냈거나, 書院에 참여한 경우에는 입록하고, 비록 入院하지는 않았으나 이미 齋任을 역임했으면 參錄함을 허락한다. 그리고 45세 이하에 한해서 大祭·大賓 등과 같은 일을 액내와 마찬가지로 수행한다.

一. 齋有司는 액내유생으로 하고 掌議는 별유안에서 나이가 좀 적은 사람을 備望한다.

위의 내용과 같이 예안향교의 액내는 법제적으로 정해진 향교생도의 정원을 말한다. 이러한 정원은 조선시기 몇 번의 수정이 이루어졌는데 縣의 경우 15명에서 30명으로 증가되었다. 예안향교 액내의 30명은 결국 예안현의 법제상 교생수라 할 수 있다. 그리고 액내는 유생 중의 사족으로 구성되어 있었음을 완의를 통해 확인할 수 있다. 그러나 30명이라는 정액수는 예안현 사족을 모두 포함시키기에는 태부족이었다. 따라서 일정기간 액내교생을 수행하면 별유안으로 옮기고 신참인이 액내를 채우는 방식으로 교생수가 운영되고 있었다. 따라서 액내와 별유는 신분적으로는 사족이었고, 나이의 차이에 따라 액내과 별유로 구분되었다. 그리고 齋有司와 掌議와 같은 향교의 校任은 이들 사족이 담당함으로써 사족에 의한 향교운영이 이루어지고 있었다. 액내와 별유안에 등재된 인원이 사족이자 향촌지배층이었음은 위의 완의에 규정된 내용 뿐만 아니라 이들이 향안에도 입록되고 있었던 점을 통해서도 확인할 수 있다. 이후 작성된 교안을 검토해 보았을 때 이러한 규정이 완의가 작성된 17세기 후반 이후 지속적으로 적용되었다고 할 수는 없다. 그러나 17세기 후반 예안향교 교생의 선출이 어떻게 이루어지고 있었는지, 그리고 그들의 신분과 향교내에서의 역할이 무엇이었는지를 위의 완의를 통해 확인할 수 있다.

다음으로 별유안을 검토해 보도록 한다. 별유안은 완의에 이어 수록되어 있으며 총 34명의 별유 명단이 기록되어 있다. 성씨별 입록현황을 살펴보면 李氏 12명, 金氏 9명, 琴氏 7명, 朴氏 3명, 尹氏 1명, 柳氏 1명, 任氏 1명이 입록되어 있다.

위의 완의에서도 언급되었듯 이 별유안은 일정기간 액내교생을 수행한 자들의 명단으로 예안의 사족층으로 구성되어 있다. 실제로 34명의 별유 가운데 金震鳴을 제외한 33명 전원이 예안의 鄕錄에 입록되어 있다. 향록은 곧 지방 사족의 명부인 鄕案을 말하는 것으로 향안의 입록은 곧 양반임을 입증하는 것과 동시에 一鄕에서 지배신분의 지위를 인정받는 것이었다. 이러한 향록에 별유 인원의 절대다수가 동시에 입록되고 있다는 것은 별유가 곧 예안지역의 지배사족이었으며 향교의 운영 또한 사족에 의해 이루어지고 있었음을 보여 주는 것이다.

[자료적 가치]

이 자료는 17세기 후반 예안향교의 인적구성과 운영을 확인할 수 있는 자료이다. 예안의 경우 법적교생인 액내교생은 사족으로 채워지고 있었고 교생의 정액이 사족층을 모두 포함할 수 없었기에 따로이 별유를 두어 사족층을 포함시키고 있었다. 그리고 이들 액내와 별유가 교임을 역임하는 등 향교운영을 주도하고 있었다. 실제로 당시 별유안의 입록인은 예안향록에도 대다수가 동시에 입록되고 있었으며 이는 예안의 지배사족층이 향교를 장악, 운영하고 있었음을 보여주는 것이다. 이와 같이 이 자료는 17세기 후반 예안향교의 운영과 운영의 주체세력이 누구였는지를 보여주는 자료라 할 수 있다.

『조선후기향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 민음사, 1990

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『釜大史學』22, 申正熙, 嶺南大學校 大學院 博士學位論文, 1991

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『歷史敎育』73, 姜聲姬, 歷史敎育硏究會, 2000

유기선