[내용 및 특징]

내용 및 특징

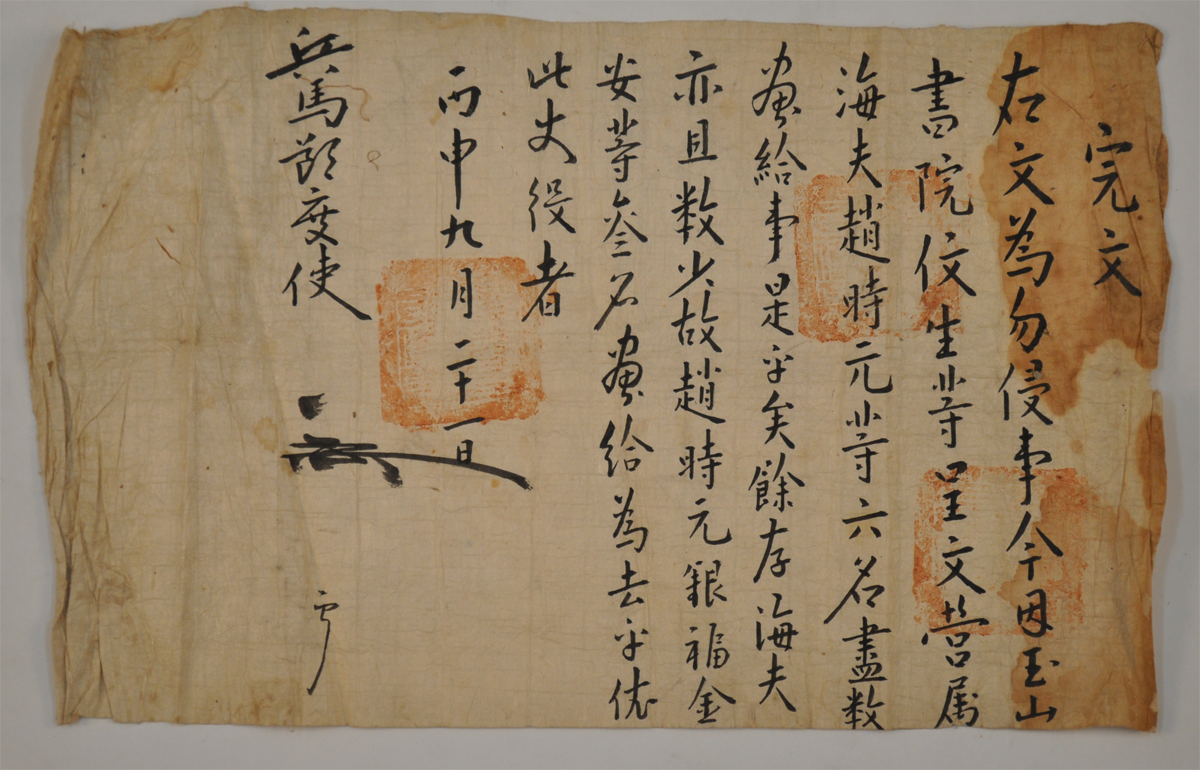

이 문서는 慶尙左兵營의 兵馬節度使가 玉山書院 儒生들의 요청으로 兵營 소속 海夫 趙時元 등 6명을 획급해준다는 내용의 完文이다. 완문에서는 이들 海夫의 수가 적은 까닭에 趙時元, 銀福, 金安 등 3명을 나누어 주기로 한 것에 의거하여 3명을 더 획급하고는, 이들을 使役하라고 했다. 이들이 어디에 살고 있었는지 알 수 없지만, 海夫인 것으로 보아 서원 내지 병영 인근의 바닷가에 살았음을 알 수 있다. 이들을 옥산서원에서 使役하라고 완문을 성급한 것은 아마도 옥산서원에서 鹽釜와 船隻을 자체 운영하고 있었던 것이 크게 작용하였다. 물론, 이들의 劃給에는 완문에 언급된 것처럼 유생들의 직접적인 요구가 있었던 것이다.

옥산서원은 해변가에 위치하고 있다는 점에서 魚物의 羅取, 각종 물품의 수송 등을 담당했을 것으로 짐작되는 船隻을 보유하고 있었다. 옥산서원 선척은 1605년 관찰사로부터 1척을 題給 받았었는데, 파손된 후에 서원이 院費로 2척을 준비하였다. 이들 선척은 영일·장기·흥해에 확보되어 있었는데, 格軍을 募得하여 이를 주관하였다. 이들 격군은 일종의 院屬이었다. 이들 선척은 정박지의 地稅(영일) 또는 각 아문의 運糧하는 일 등으로 징발되기도 하였으나 일반적으로 해당 지방관의 특명으로 勿侵되었다. 또한 염분을 주관하는 鹽干, 선척을 주관하는 格軍 등도 그 지방민으로서 해당 지방관의 명으로 물침되었다. 이렇게 보았을 때 병마절도사가 획급한 海夫들도 영일 등지에 살고 있던 자들로서 이곳에서 물고기를 잡아 서원에 納貢했을 것이다. 실제, 「山堂居接時謄錄」에는 거접 유생들에게 魚饌으로 孔魚(빙어), 海藿 등을 쓰고 있으며, 「祭需單子」에서는 춘추향사 때에 형편에 따라 변통이 있었지만, 乾大口, 乾廣魚, 全鰒, 雜色生魚, 生鰒, 魴魚, 農魚, 廣魚, 文魚, 加三魚, 乾文魚, 乾鰒魚 등이 쓰이고 있었다. 이처럼 서원에서는 물고기와 해산물을 일용 반찬 내지 祭需로 사용하고 있었기에 이들을 수시로 공급 받았을 것으로 짐작된다. 또한 확인되지는 않지만 서원 재정을 확충하는 방법으로서 서원 인근 나무의 貿木을 통한 재원 마련 등도 있었던 만큼 魚物 역시 내륙 지방과의 무역을 통해 일정한 수익을 올렸을 것으로 보인다. 이처럼 海夫의 사역으로 인해 옥산서원은 어물의 안정적 공급과 수익 창출이라는 효과를 보았고, 그 대가로서 이들 해부의 免役을 보장해 주었을 것이다.

그러면 이처럼 海夫, 格軍, 鹽干 등을 서원 소속, 즉 院屬으로 운영하도록 하는 것은 언제부터였을까. 서원 소속 즉, 院屬은 1801년 「書目」에 의하면, 옥산서원 창설 당시부터 慶州府尹, 觀察使 혹은 敬差官 등이 내려와 타역에 종사하는 良丁을 서원에 이속시켰으며, 그 인원이 16세기 말의 전란 시에 140명에 이르렀다고 한다. 전란 중에 軍籍에 올릴 정병이 확보되지 않은 상황에서도 관찰사와 부윤의 획급 조치가 있어서 전란 직후에는 200명이 넘었다고 한다. 이들 원속 중 中央軍門이나 衙門의 軍·保와 같이 軍役으로 差定되는 良丁은 1574년 軍籍敬差官이 서원 묘우의 수호군으로 차정한 18명뿐이었다. 그 외의 院屬은 지방군이나, 匠人, 船隻監考 등의 직역자로서 동시에 서원의 인력수요에 응하는 자들이었다.

『呈書謄錄』에 의하면, 전란이 끝나자 옥산서원의 운영에 관계하는 향촌의 양반들은 兵營과 水營에 입속 되었던 원속을 서원으로 다시 환속시켜 줄 것을 관찰사와 원속이 거주하는 지역의 지방관에게 요청하였다. 이것은 서원 내외의 인적 재원에 대한 파악방법과 제도적인 정비를 목적으로 추진된 전후의 서원 재건 과정에서 이루어졌다. 임란이후 서원의 재정을 회복하기 위해 취해진 조치는 원속과 노비의 확보였다. 원속에 대해서는 전란시에 군병으로 동원되어 軍案에 올라가 있는 서원의 下典이나 院奴를 군안에서 떼어 ‘貢案’에 등재하는 일이 급선무였다. 貢案이란 서원의 노비와 원속으로 부터 身貢 및 身役을 징수하는 장부이다. 서원측은 서원의 수리와 기능의 정상화를 위하여 인적, 물적 재원의 확보가 필요했던 것이다. 그래서 흩어졌던 노비들을 서원으로 다시 끌어 모으고, 遠地에서 군역에 충당되었던 원속들로 부터 다시 안정적으로 役價를 징수해야 했다. 1618년 옥산서원은 서원 운영에 대한 약정을 세워 원속을 다른 역에 使役하는 것을 금하고, 서원에 소속된 유생들까지도 서원의 재원으로 규제하는 「立議」을 정하였다. 이 규정에서 원속을 侵責하는 자는 共議로 重罰에 처한다고 했으며, 서원유생이 院任에게 알리지 않고 함부로 院屬을 使役하는 자는 첫 번째는 損徒에 처하고, 두 번째는 削迹한다고 하였다. 이는 원속에 대한 사적인 지배관계를 부정하고, 이들을 서원의 役체제에 편입하려는 의도였다.

17세기 중반 이래로 지방관청과 국가기관이 군역을 확보하려는 노력에 대응하여 옥산서원은 원속을 서원에만 소속된 인적 재원으로 확보할 수 있었다. 이는 경주를 중심으로 한 향중 사족들에 힘입은 바가 컸지만, 府外나 상부관청인 지방군영 및 중앙아문에 대해서는 사정이 달랐다. 특히 『정서등록』1623년 11월 21일자 上書에 의하면, 仁祖反正이후 서인 정권은 경상도지역의 서원을 개혁대상으로 논의하기 시작했으며, 이것을 계기로 중앙과 지방의 군역자를 일괄 정리하고자 했다. 당시 옥산서원에는 공식적인 양정으로 획급된 18명 가운데 10명이 중앙군문의 軍保로 충당되고, 전후에 증가했던 기타의 원속 30명도 지방군에 이속하는 조치가 내려졌다. 그러나 서원 측의 끈질긴 요청과 관찰사의 양해로 원속이 군역자로 移定되는 사태는 피할 수 있었다. 하지만 이후 17세기 말까지 원속을 둘러싼 지방관청 및 지방 군영과의 경합은 지속되었다.

실례로 전란으로 영일에 이주하게 된 서원 소속의 장인이 연일에 소재하는 병영의 소속으로 몇 해를 지내고 서원으로 환속하였으나, 그의 아들이 계속해서 兵營下 沙器匠으로 파악되고 있었다. 서원은 이를 원속으로 복귀시켜 주기를 요청하였다. 이외에도 서원 소속 木匠이 蔚山 兵營에 잡혀가는 일이 있었다. 정확한 이유는 알 수 없지만 서원측은 해당 장인의 연령이 많고, 현재 서원의 묘우와 강당을 수리해야 하는 등을 사유로 그 목장을 풀어줄 것을 요청하기도 했다. 이러한 서원 측의 요구는 대부분 받아 들여졌다. 병신년 완문 역시 서원 유생들이 呈書를 통해 끊임없이 海夫를 요청한 결과 내려진 것으로 보인다.

전란이후 재건과정에서 각급 국가기관에 소속된 군역자들은 여러 지방에 산재하고 있었는데, 한정된 인적 재원을 확보하고자 여러 기관이 경합을 벌이는 과정에서 一身兩役의 겸역이 발생하고 현실적인 역 징수는 허구화되어 갔다. 인적재원은 토지와 달리 유동적이므로 거주지와 소속이 일치하지 않는 경우가 많았다. 이것이 개별 권력기관의 지배영역과 지방행정구역의 경계를 애매하게 하여, 권력기관 사이의 경합을 심화시켰다. 이러한 문제를 제도적으로 개선한 것은 중앙정부가 중앙의 각 기관에 양정의 분배를 위해 기관별, 소속 명복별의 良役의 액수를 고정시키기 시작하는 17세기말부터였다. 서원에 대해서도 하나의 공적인 기관으로서 서원에 소속되는 양정의 정족수를 부여하고자 하는 의견이 제기되었다. 그러나 옥산서원은 오히려 1690년에 지방관청에 疊役하던 원속을 서원에 재출급 하도록 하는 왕의 특명을 받았다. 옥산서원 원속은 경주부 뿐만 아니라 인근의 타읍에 산재하는 자도 있었다. 따라서 17세기를 통하여 문제시된 타읍거주의 원속에 대한 별도의 定額이 행해졌다. 그러나 옥산서원은 문묘대현을 모시는 사액서원이라는 점에서 왕과 지방관의 관심 속에서 원속을 充定시켜 나갈 수 있었다. 여기에는 朝家劃給, 官給과 같이 관이 인정한 것 외에도 17세기 이래로 雜役을 피하여 모입·투탁하는 자들도 많았다. 즉, 私募屬이라 불리는 불법적인, 정원 외 원속 들이었다. 이들 피역인들의 투속은 처음에는 대체로 保奴, 良·下典, 守直軍 등의 명칭으로 투속하는 것이 일반적이었지만, 17세기 중반이후 경제적 부를 매개로 하여 免役뿐만 아니라 신분상승을 목적으로 院生으로의 투속도 일반화되었다.

물론 이러한 사모속이 사회적 문제가 되어 대부분의 서원은 국가의 정액 규정에 기준하여 원생을 관리해 나갔다. 조정에서도 이러한 문제에 대하여 논의가 일어났지만, 문묘종사 제현을 봉사하는 서원은 다소 폐단이 있더라도 모입자를 勿侵하자는 등의 적극적인 비호가 있어 옥산서원의 원속은 크게 증대되어 갈 수 있었다. 원생, 즉 원속에 대한 면역은 지방관의 권한으로 이들을 비호하지 않으면 불가능하였다. 따라서 지방관이 교체되는 등 사정에 따라 吏胥들의 侵責도 적지 않았다. 이에 각 서원은 소속안 등을 작성하여 踏印을 받고 나아가 서원유지에 있어서의 원생, 원속의 중요성을 강조하면서 각종 침책에 대하여 이들을 보호하기 위해 절목을 작성하여 관의 수결을 받기도 하였다. 이상 다양한 종류의 인적 재원인 이들 원속은 서원에 身貢, 身役 등을 제공하고, 그 대가로서 서원의 비호아래 각종 雜役에서 면제되는 혜택을 받았다. 서원은 이들 원속의 수적 증가에 비례하여 수입의 증가와 원내 각 종 행사들을 원활히 진행할 수 있었기에 필요에 의해서나, 혹은 기회가 될 때마다 이들의 定額을 늘리기 위해 노력하였던 것으로 보인다. 이 완문은 이러한 노력의 결과였다. 즉, 옥산서원측은 海夫를 확보함으로써 魚物의 안정적인 需給이 가능하였을 것으로 보인다.

자료적 가치

이 자료는 서원의 재정을 확충하는 한 사례를 구체적으로 보여주고 있다는 점에서 일정한 가치가 있다. 즉, 17세기이래로 서원 원속을 확충하는 합법적인 방법으로 조가획급이나 관급 등이 있었는데, 이 완문은 그러한 구체적 사례를 보여주고 있다.