1897년 慶尙北道 英陽郡의 鄕廳에서 고을에 부과된 結役錢의 과중함을 호소하며 英陽郡守에게 올린 牒呈

[내용 및 특징]

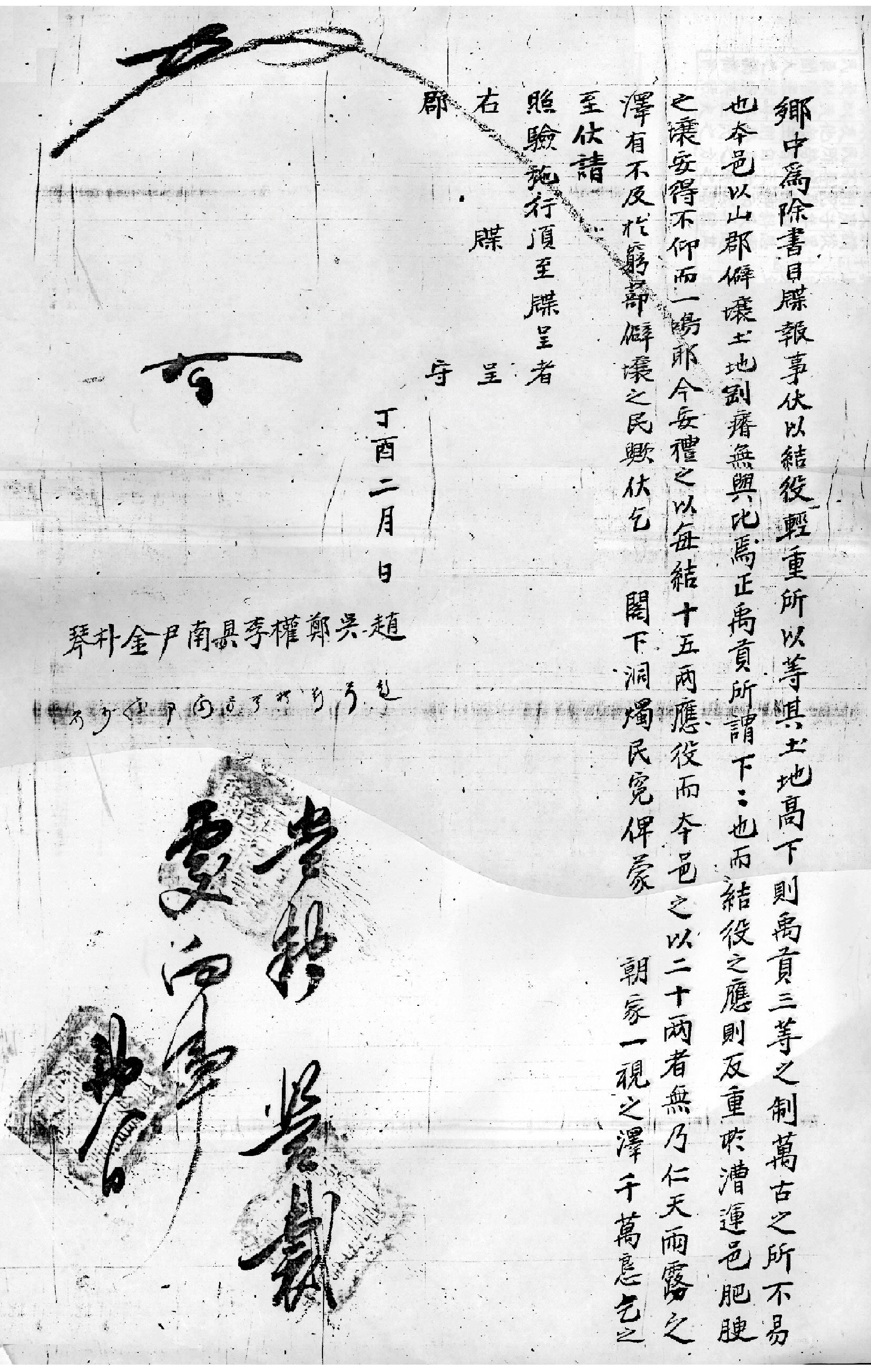

1897년 2월 慶尙北道 英陽郡의 鄕廳에서 英陽郡守게 올린 牒呈이다. 첩정은 書目 없이 제출되었으며, 참여한 인사는 모두 11명으로 성씨 아래에 署押을 기재해 놓았다. 영양군수의 着官과 署押도 확인되며, 題辭도 함께 수록되어 있다. 본 첩정을 통해 영양군 향청이 호소하고 있는 바는 고을에 부과된 結役의 과중함이다.

첩정에서는 먼저 結役의 가볍고 무거움은 그 토지의 高下, 즉 비옥함을 보고 결정해야 하는 것이니, 이는 『書經』의 「夏書」에 수록된 ‘禹貢’에서 말하고 있는 三等의 오래된 제도에서 유래하기에, 쉽게 바꿀 수 없음을 전제하였다. 結役은 지방 재정 확보의 수단으로 거두는 것이지만, 영양군의 토지가 척박함에도 과중하게 부과되고 있기에, 경전의 명분을 바탕으로 그 부당함을 호소하고 있는 것이다. 이들의 주장에 따르면, 영양군은 山郡에다가 외진 곳에 토지가 있어 그 척박함을 다른 곳과 비교할 수 없으니, ‘禹貢’에서의 기준으로 비옥함을 따진다면 下下에 불과하다고 하였다. 그럼에도 結役에 응하는 것은 수입이 많은 漕運邑이나 기름진 토지를 가진 고을보다 무거우니, 어찌 우러러보고 울부짖지 않을 수 있냐며 억울함을 한탄하고 있다. 本邑에 부과된 結役錢은 20냥으로, 매 결 15냥씩 거두는 규례보다 과중했기 때문이다. 이에 ‘仁天雨路’의 혜택이 매우 가난하게 외진 곳에 사는 우리 고을에게 백성에게 미치지 않으니, 삼가 백성들의 억울함을 통촉하여 朝家의 은혜를 입도록 해달라고 요청하며 첩정을 마무리 하고 있다. 본 첩정에 대한 영양군수의 題辭는 같은 달 28일에 내려졌는데, “마땅히 監營에 論報한 뒤, 재가를 받아 처리 할 것”이라며 간단하게 답변해 놓았다.

[자료적 가치]

19세기 후반 지방 재정의 일면을 확인 할 수 있는 자료이다. 본 첩정에서 문제가 되고 있는 結役은 이 시기 토지에서 거두어지는 지방 재정 수입의 중요한 부분을 차지하고 있었다. 조선전기까지 토지 수입은 官屯田, 衙祿田, 公須田 등의 명목이 있었지만, 조선후기로 넘어 가면서 아록전과 공수전의 전세 수입 및 大同米의 유치미와 화전세의 이양 등에 의한 結役의 수입만 존재하게 되었는데, 이는 조선후기 사회, 경제적 변화로 말미암은 것이다. 그런데 결역의 경우 해당 고을의 관례에 따라 수취 규모가 일정하지 않았다. 이는 아전과 수령이 착복하는 중요한 수단이 되어, 과도한 結役價 배정으로 나타나는 경우가 많았던 것이다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 地方財政硏究』, 장동표, 國學資料院, 1999

『朝鮮後期 地方統治行政 硏究』, 이희권, 집문당, 1999

이광우,이수환