1886년 慶尙道 英陽縣의 鄕廳에서 고을에 부과된 각종 부세에 대한 개선을 요구하며 英陽縣監에게 올린 牒呈

[내용 및 특징]

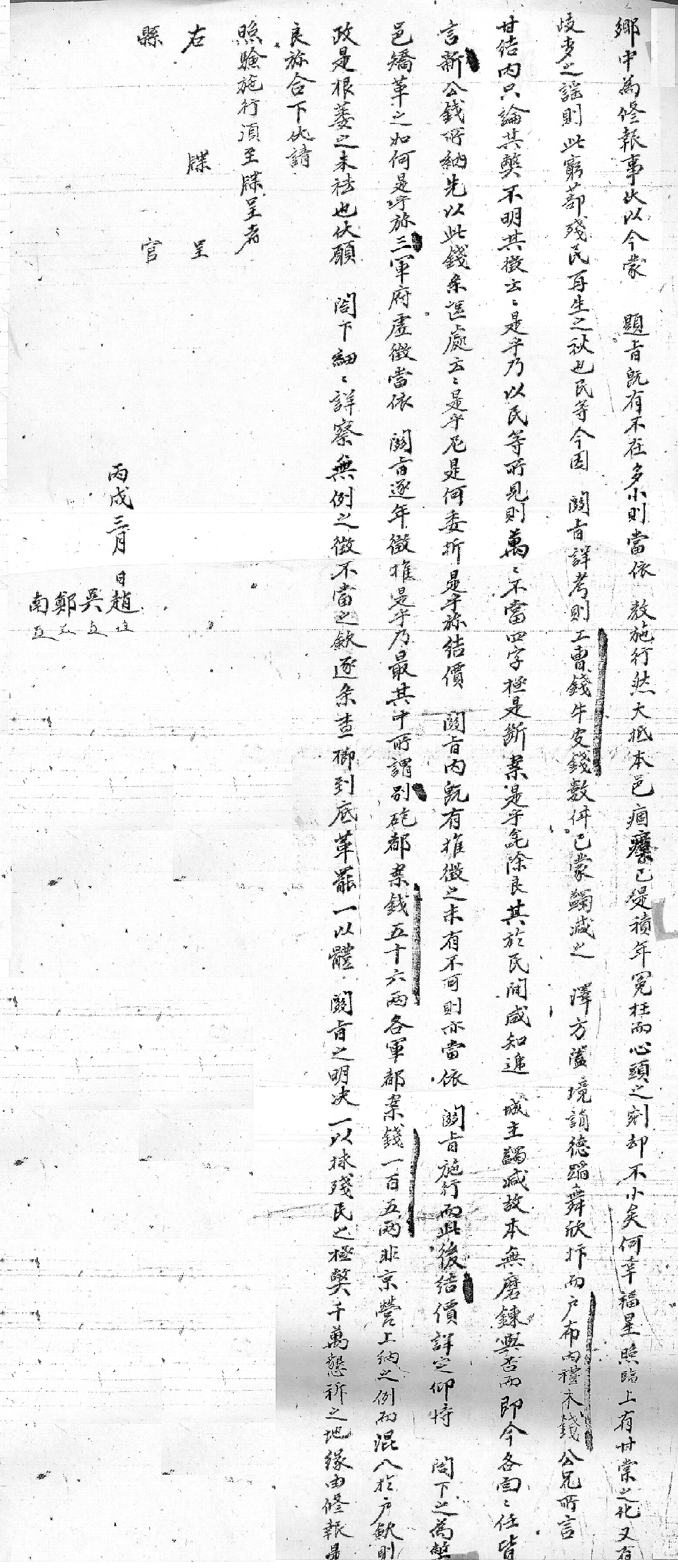

1886년 3월 慶尙道 英陽縣의 鄕廳에서 英陽縣監에게 올린 牒呈이다. 첩정에는 모두 4명의 인사가 참여하였으며, 성씨와 署押을 기재해 놓았다. 그러나 문서를 확인한 영양현감의 着官과 署押, 官印, 그리고 題辭는 확인되지 않아, 실제 첩정이 제출되었는지는 확실하지 않다. 첩정에서 요구하고 있는 사안은 영양현에 부과된 각종 부세, 그 중에서도 잡세 운영에 대한 개선을 요구해 놓았다. 그런데 본 첩정이 제출된 경위는 이전에 내려진 慶尙道觀察使의 關旨에 따른 것임을 서두에 밝히고 있다. 해당 관지는 ‘巡營關旨’라는 제목으로 본 첩정과 함께 英陽鄕校에 소장되어 있어 참고가 가능하다.

첩정에서는 먼저 지금 題旨를 확인하였는데, 이미 많고 적음에 있는 것이 아니기 때문에 마땅히 敎에 의거하여 시행하는 것이 마땅함을 전제해 놓았다. 그리고 이로 인해 本邑의 오래된 폐단이 여러 해 동안 억울해 하고 마음속을 도려낼 정도로 힘든 일이었지만, 지방관의 선정으로 가난하고 궁벽한 殘民이 다시 살아 날 수 있게 되었다고 하였다. 여기서 해당 題旨는 경상도관찰사의 關旨를 뜻한다. 이에 앞서 영양현 鄕民이 경상도관찰사에게 부세 문제의 개선을 청원한 적이 있는데, 경상도관찰사가 관련 稅目을 살펴 본 뒤, 그 개선 방향을 마련하여 영양현감에게 關旨를 전달하였기에, 해당 문서를 근거로 향청에서 첩정을 제출한 것이다.

關旨에 근거하여 첩정에서는 여러 세목 별로 개선 사안과 關旨가 내려진 후에도 재차 논란이 되고 있는 부분을 열거해 놓았다. 먼저 工曹錢과 牛皮價 등 몇 건에 대해서는 이미 蠲減의 혜택을 입었기에, 바야흐로 여러 사람들이 기뻐하며 수령의 덕을 칭송하고 있는 사안이라 하였다. 영양현에서 工曹錢 징수는 錢 이외에 米와 木을 겹치게 징수하고 있었으며, 牛皮價는 도살되는 소의 숫자 보다 과도하게 배정하여 場稅가 아닌 일반 민들이게 분담시켜 문제를 일으키고 있던 사안이었다.

이어 戶布의 禮木에 대해서는 관아의 公兄이 다른 이야기를 하고 있음을 호소하고 있다. 戶布를 거두는데 추가로 징수되는 禮木은 사례가 없는 稅目이기 때문에, 경상도관찰사도 부당함에 대해서는 공감을 하고 있었던 것이다. 그러나 甘結을 본 公兄이 호포에 대해서는 폐단을 논했을 뿐 실제 징수에 관해서는 명확하게 지시를 하지 않았다고 云云했기 때문에, 이들은 萬萬不當 네 글자로 단호한 입장을 표명하였다. 나아가 수령이 교체되는 시기를 기다려 各面의 面任이 新公錢을 납부하는 것과 구처하는 방법을 모색하고 있으니, 당체 이것이 어떠한 곡절인지를 호소하고 있다.

結價에 대해서는 關旨 내에 이미 추징하는 것이 불가능할 것이 없다고 하였으니, 關旨를 따라 시행하고 이후 結價를 새롭게 상정하기를 청하였다. 이어 弊邑, 즉 우리 영양현을 위해 이 부분을 잘 矯革해 주기를 당부해 놓았다. 結價 역시 영양현에서는 實結數 보다 과도하게 책정되어 오래전부터 개선을 요구하고 있던 사안이다.

다음으로 三軍府의 虛徵을 지적하며, 關旨에 따라 해마다 추징하는 것이 합당하다고 하였다. 또한 그 중에서 이른바 別砲都案錢 56냥과 各軍都案錢 105냥은 京營에 상납하는 것이 관례인데, 우리 고을에서는 戶斂에 混入하고 있으니, 이게 바로 시든 뿌리를 뽑지 못하는 폐단이라 하였다. 三軍府가 혁파되었음에도 관례적으로 砲糧米 명목의 부세가 부여되고 있었던 것이다. 각 軍營에 납부하는 부세도 戶斂으로 징수하며, 실 액수 보다 많은 징수를 하고 있었다. 이상과 같이 여러 가지 세목을 나열한 후, 첩정 말미에는 전례가 없는 징수를 세세히 성찰하셔서, 부당한 징수는 조목마다 조사하여 끝내 혁파하고 關旨의 뜻을 밝힘과 동시에 우리 殘民들을 폐단으로부터 구원해 주기를 청하며 첩정을 마무리하고 있다.

[자료적 가치]

19세기 후반 지방 재정 운영의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 지방 재정은 국가에서 별도로 교부해 주는 것이 아니었다. 이에 각 지방의 관아는 소관 업무에 따라 독자적인 재정수입으로서 재정지출을 해결할 수밖에 없었다. 더구나 법제상으로 지방 재정을 충당할 수 있는 稅目이 마련되어 있는 것도 아니었다. 이에 따라 각 지방의 관아는 법제상으로 규정이 없는 지방 고유의 雜稅 수입을 상정하여 재정지출을 충당하였던 것이다. 본 첩정에서 지적하고 있는 工曹錢, 牛皮價, 結稅, 戶布의 禮木, 結價, 三軍府의 虛徵 등은 모두 지방 재정 확보의 이유로 영양현에서 상정한 것들이다. 그런데 이러한 雜稅는 비록 관례였지만 공식적인 관아의 지출 式例를 아예 무시한 채 과도하게 징수되는 경우도 많았다. 이러한 현상은 중간 수취 계층의 逋欠, 아전과 탐관오리의 착복도 중요한 원인으로 작용하였다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 地方財政硏究』, 장동표, 國學資料院, 1999

『朝鮮後期 地方統治行政 硏究』, 이희권, 집문당, 1999

이광우,이수환