1915년 慶尙北道 英陽郡 소재 英陽鄕校의 直員 李暾浩가 군내 日月面의 유림들에게 영양 영양향교에서의 강학 실시를 건의하며 발급한 廻文

[내용 및 특징]

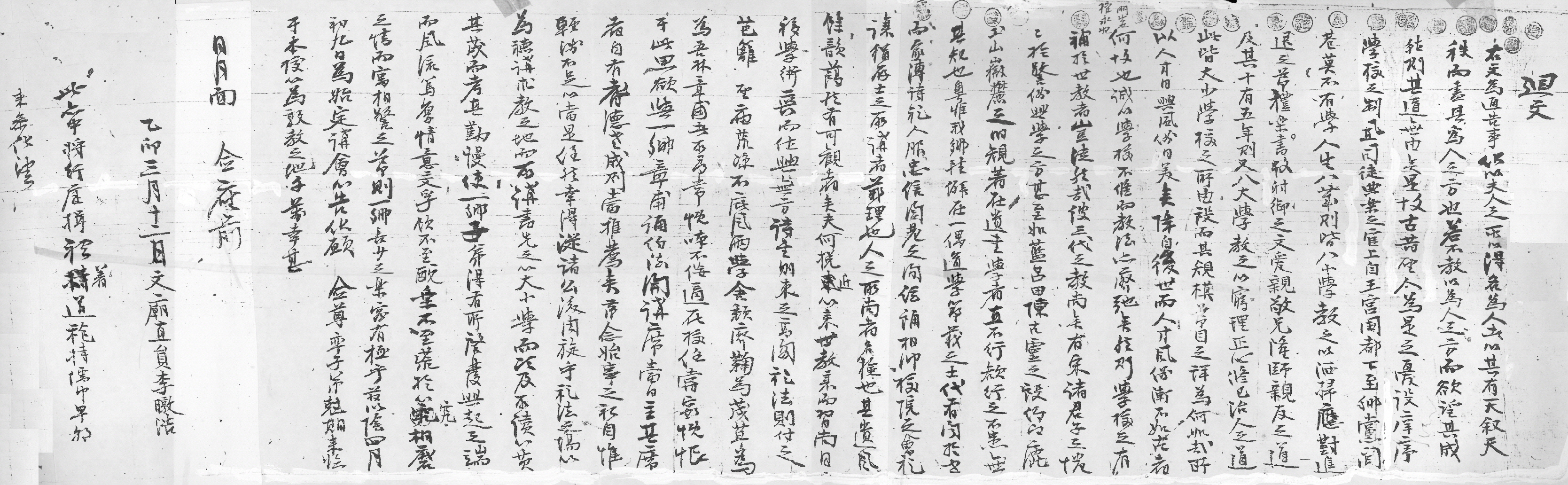

1915년 3월 12일 慶尙北道 英陽郡 소재 英陽鄕校의 直員 李暾浩(1869~1942)가 日月面 僉座에게 발급한 廻文이다. 일월면은 영양 영양향교가 소재한 곳으로, 면내 유림들에게 돌린 회통임을 알 수 있다. 문서 우측 상단부에 도장 흔적이 열 세군데 확인되는데, 회통을 돌려 본 유림이 문서를 확인 한 후 찍은 것으로 여겨진다.

廻文에서 이돈호는 강학을 통한 향교 활성화 방안을 건의해 놓았는데, 그 대략은 다음과 같다. 廻文에서는 우선 향교 건립과 운영의 의의에 대해 오랜 유래를 들며 장황하게 설명하고 있다. 옛 성인이 설립한 庠序學校의 제도, 司徒를 두고 興樂의 관리를 國都에서부터 閭巷까지 파견하던 제도가 그 기원이라 하였다. 그래서 8세에 小學에 입학시켜 ‘灑掃應對進退之節’과 ‘禮樂書數射御之文’인 六藝, ‘愛親敬兄隆師親友之道’를 가르쳤고, 15세가 되면 大學에 입학시켜 ‘窮理正心修己治人之道’를 가르친 사실을 들며 지방 교육의 오랜 유래를 밝혀 놓았다. 그러나 시간이 흐를수록 三代의 아름다운 풍속이 예전 같지 않아졌기에, 宋의 여러 현인들이 三代의 풍속을 진작시키기 위해 힘을 썼다며, 그 예로 든 것이 北宋 때 藍田에서 제정된 呂氏鄕約, 陳古靈의 仙居勸諭文, 朱子의 白鹿洞規이다. 이어 그 전통을 계승하여 우리 영양군은 비록 벽촌에 위치해 있으나, 道學이 높고 교화가 끊이지 않아 예전부터 士類들이 서원과 향교에서 교육과 교화를 위해 노력했음을 자부해 놓았다. 그러나 근래 다시 世敎가 쇠퇴하고 習俗이 날로 망하고 있음을 한탄하고 있다. 특히 향교의 경우 시나 노래하고 束之高閣하는 곳이 되었으며, 聖廟는 황폐해져 風雨도 제대로 막지 못하고 學舍 또한 퇴락해 수풀만 무성함을 지적해 놓았다. 그런데 이러한 향교의 퇴락은 일제 강점기 향교 정책의 결과라 할 수 있다. 근대식 교육기관이 성립됨에 따라, 향교의 전통적인 교육 기능은 상실 될 수밖에 없었다. 더구나 일제는 한말부터 유림의 결집처로 향교를 주목하며, 향교의 재정을 제한하고 직제를 개편하는 등 일련의 정책을 시행하였는데, 향교의 쇠락도 이로 말미암은 것이다.

廻文 말미에는 현재의 향교 쇠락에 대한 대안을 제시해 놓았다. 우리 고을의 유림들은 이러한 향교의 쇠락을 항상 개탄해 왔기에, 校任들이 향교의 부흥을 위해 심사숙고한 뒤 그 대안을 제시하게 되었다는 것이다. 그 방안은 20세기 이전 향촌 교화를 위해 자주 거론되던 讀約과 자제들에 대한 講學이다. 우선 一鄕의 章甫들이 향교에 모여 讀約, 즉 향약의 제 규정을 낭송한 뒤, 강학하는 자리를 열 되, 덕이 있고 마땅한 자를 추천하여 이를 주관케 하자고 하였다. 향교를 禮法의 장소로 활용하여 먼저 자제들에게 『大學』과 『小學』을 가르쳐, 스스로 講磨하고 서로 경계하게끔 하자는 것이 향교 부흥의 요지이다. 그리고 이를 위해 오는 음력 4월 초9일 여러 첨존들이 향교에 모여, 講會를 개최해 보자고 건의하며 廻文을 마치고 있다. 이어 廻文 말미에는 이날 揖禮를 행할 것이니, 道袍와 儒巾을 가지고 아침 일찍 올 것을 부기해 놓았다.

[자료적 가치]

일제강점기 향교 기능의 쇠락과 이에 따른 유림들의 대응을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 이래 향교는 본래의 교육적 기능 외에도 유림들에게 중요한 향촌 자치 기구였다. 그러나 한말 이후 근대식 교육기관이 성립됨에 따라 향교의 기능은 쇠퇴할 수밖에 없었다. 향교의 재정이 공립 교육기관의 재정으로 전용되기도 했으며, 직제 개편으로 자치적 운영에 제한을 가했기 때문이다. 본 자료에서 확인되는 향교 건물의 퇴락과 향교 首任의 명칭이 直員인 것도 일제의 이러한 향교 정책 결과이다. 이에 당대 영양군을 대표하던 유림 이돈호는 영양 영양향교 직원 재임 시절, 전통적인 讀約과 講學의 방법을 통해 향교 기능의 회복을 시도했던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환