1904년 慶尙北道觀察府가 慶尙北道 英陽郡에 내란 訓令으로 6개조로 구성된 향교 교육 진흥 방안을 수록

[내용 및 특징]

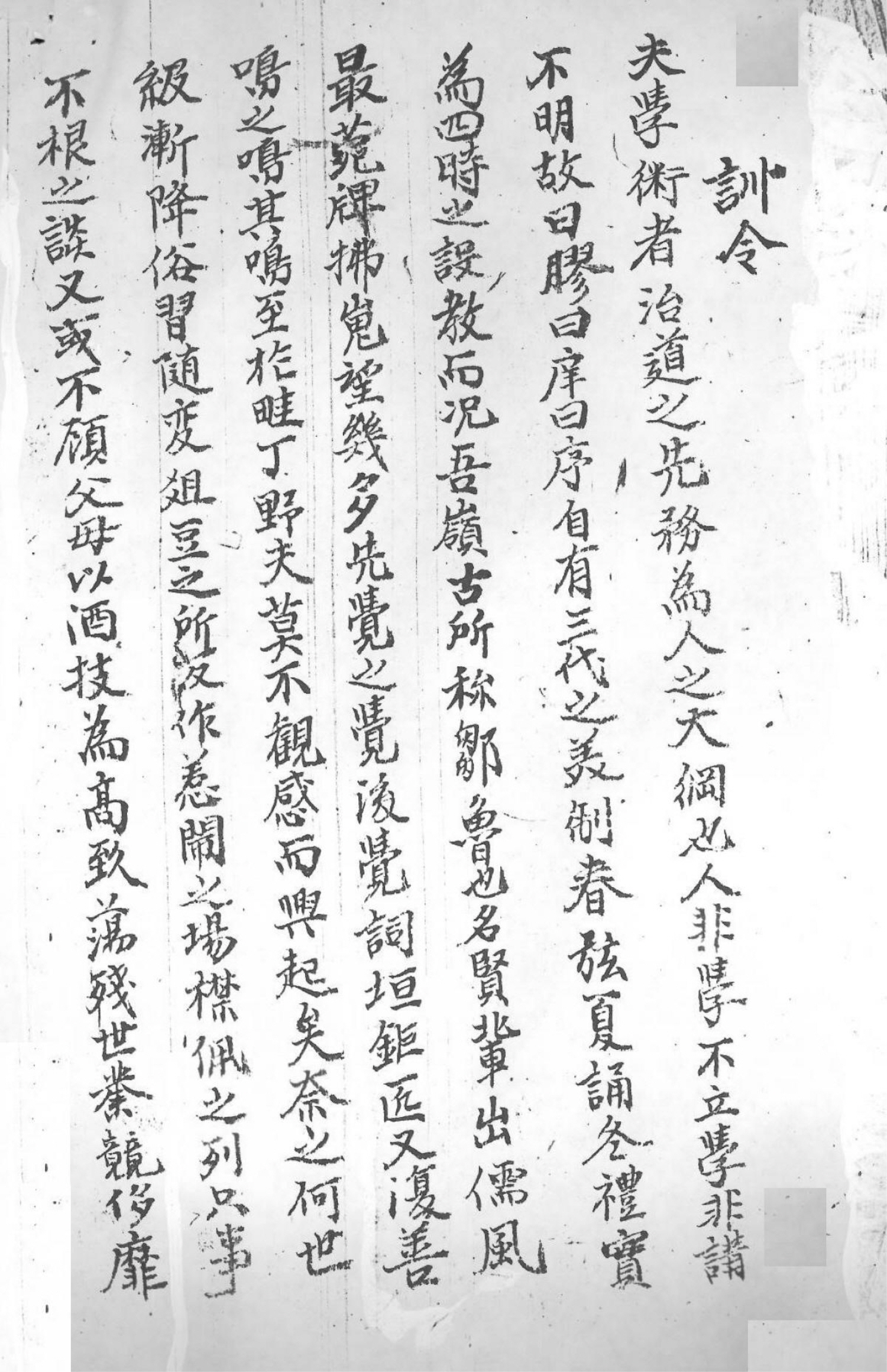

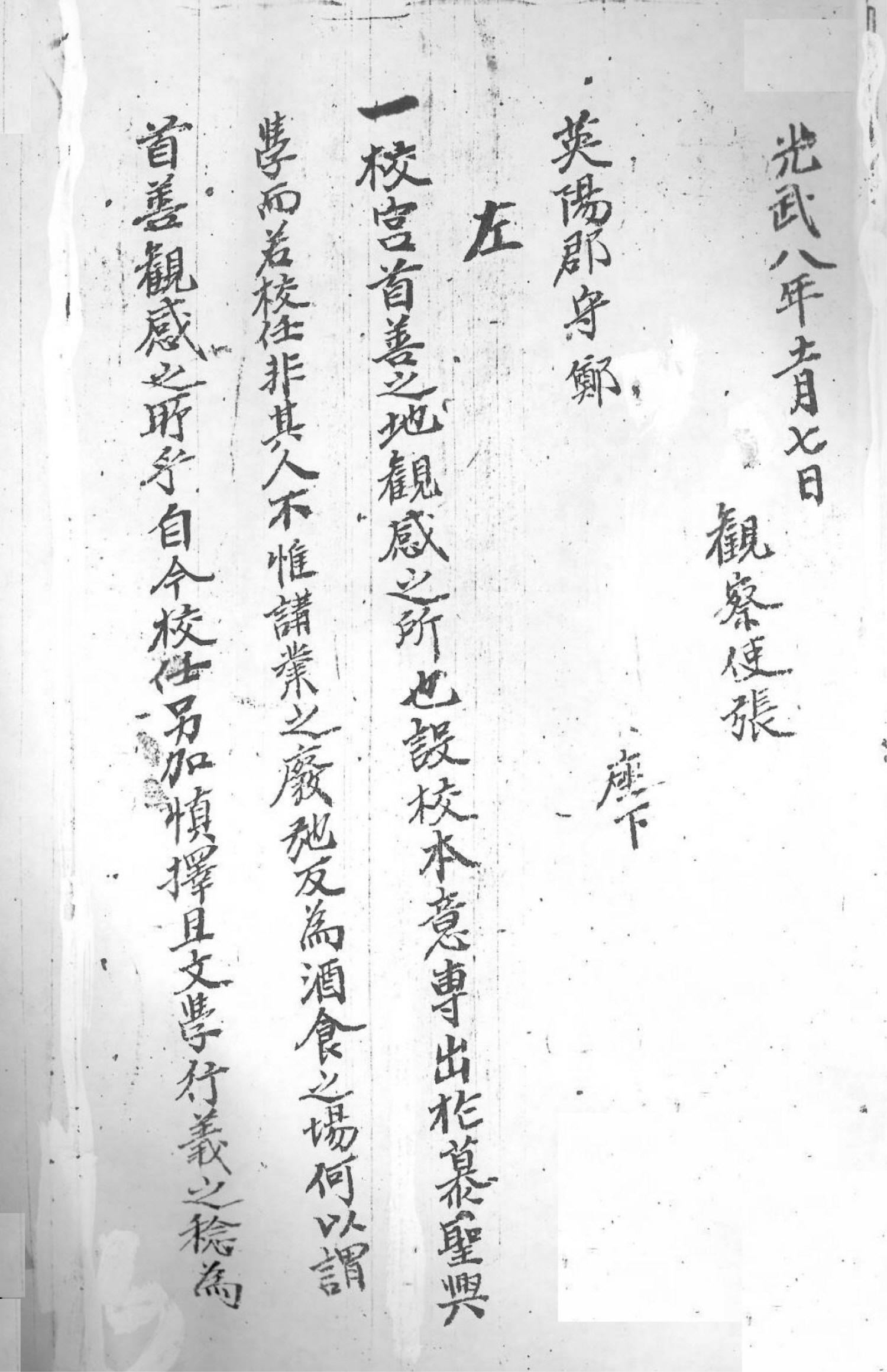

1904년 11월 7일 慶尙北道觀察府가 慶尙北道 英陽郡에 내린 訓令이다. 발급 날짜 다음에 ‘觀察使張’이 ‘英陽郡守鄭座下’로 보낸 것으로 기재되어 있는데, 당시의 慶尙北道 觀察使는 張承遠, 英陽郡守로는 鄭夏鉉이 재임 중이었다. 본 자료는 官印이 없는 것으로 보아 훈령 원본이 아니라, 英陽鄕校로 전해지면서 謄書된 것으로 여겨진다. 자료 본문 가운데 훈령을 향교와 서원에 배포하라는 내용이 이를 뒷받침한다.

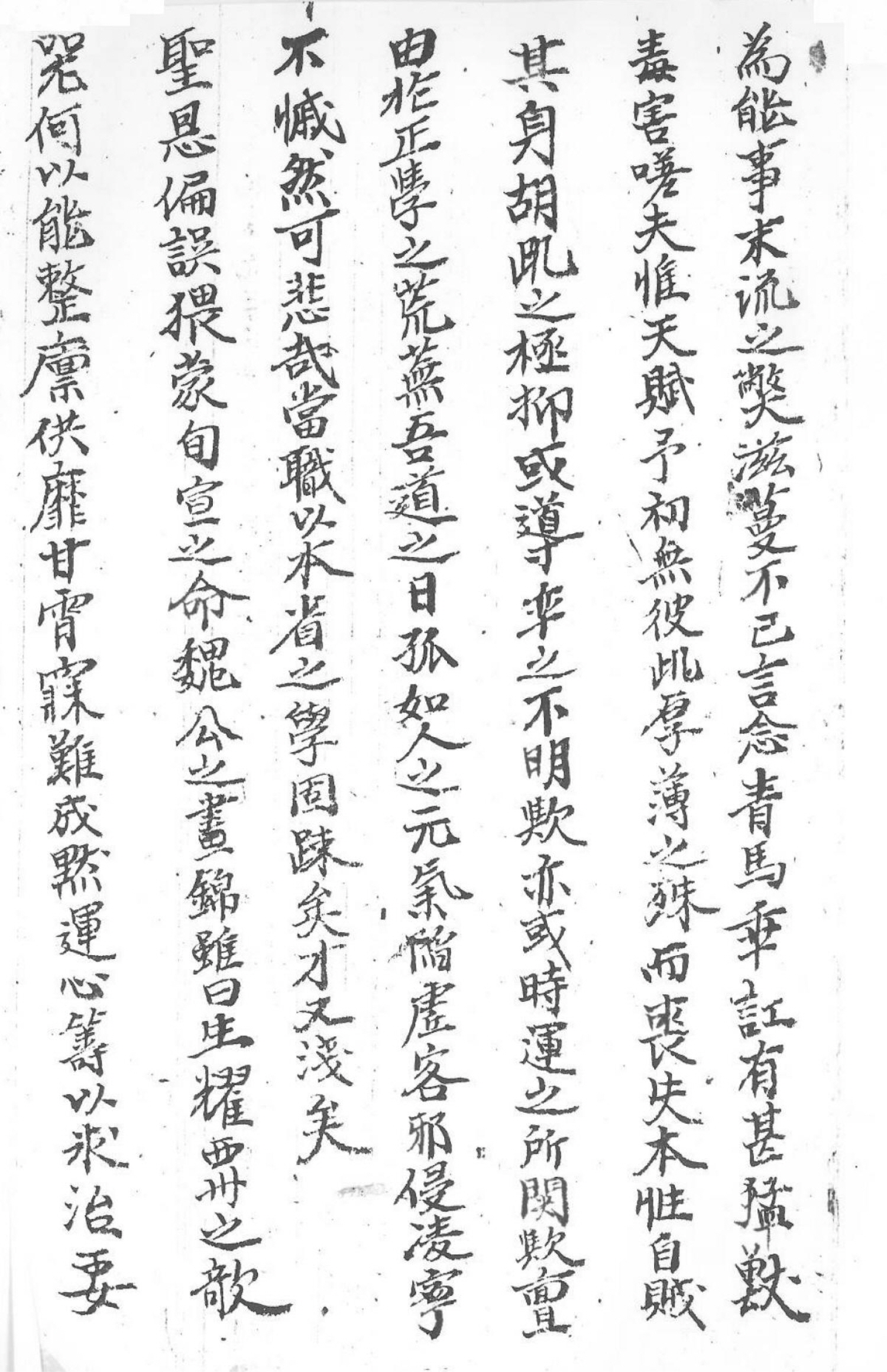

훈령의 핵심은 향교 교육 진흥을 위해 경상북도 관찰사 장승원이 제시한 6개조의 방안인데, 본문에는 이에 앞서 향교 교육의 당위성을 언급하고 있다. 먼저 본문에서는 膠, 庠, 序와 같은 三代의 교육 제도를 들며, 지방 교육의 오랜 유래와 그 명분을 전제해 놓았다. 그리고 정신을 우리 嶺南도 이어받았으며, 鄒魯의 고장으로 불릴 만큼, 많은 名賢이 배출되고 儒風이 가장 번성하게 되었음을 자부하고 있다. 그러나 갈수록 世級이 떨어지고, 俗習이 변하면서 향교가 惹閙하는 장소가 되었다고 한다. 또한 선비들도 이곳에서 ‘不根之談’을 즐기고 酒枝로 취미를 삼고 있으며, 世業을 蕩殘하는 등 末流의 弊가 滋蔓하게 되었음을 탄식하고 있다. 이에 각종 폐단을 제거하고 ‘敦風化 斥邪術’을 위해서는 오로지 正學을 講明하는 길 밖에 없음을 강조하며, 그 기본적인 방안을 훈령에 수록한다고 밝혀 놓았다. 그리고 본 훈령을 校院, 즉 향교와 서원에 배포하여 面里의 大小民이 모두 볼 수 있게 하고, 훈령이 도착하는 대로 해당 내용을 보고할 것으로 지시하고 있다.

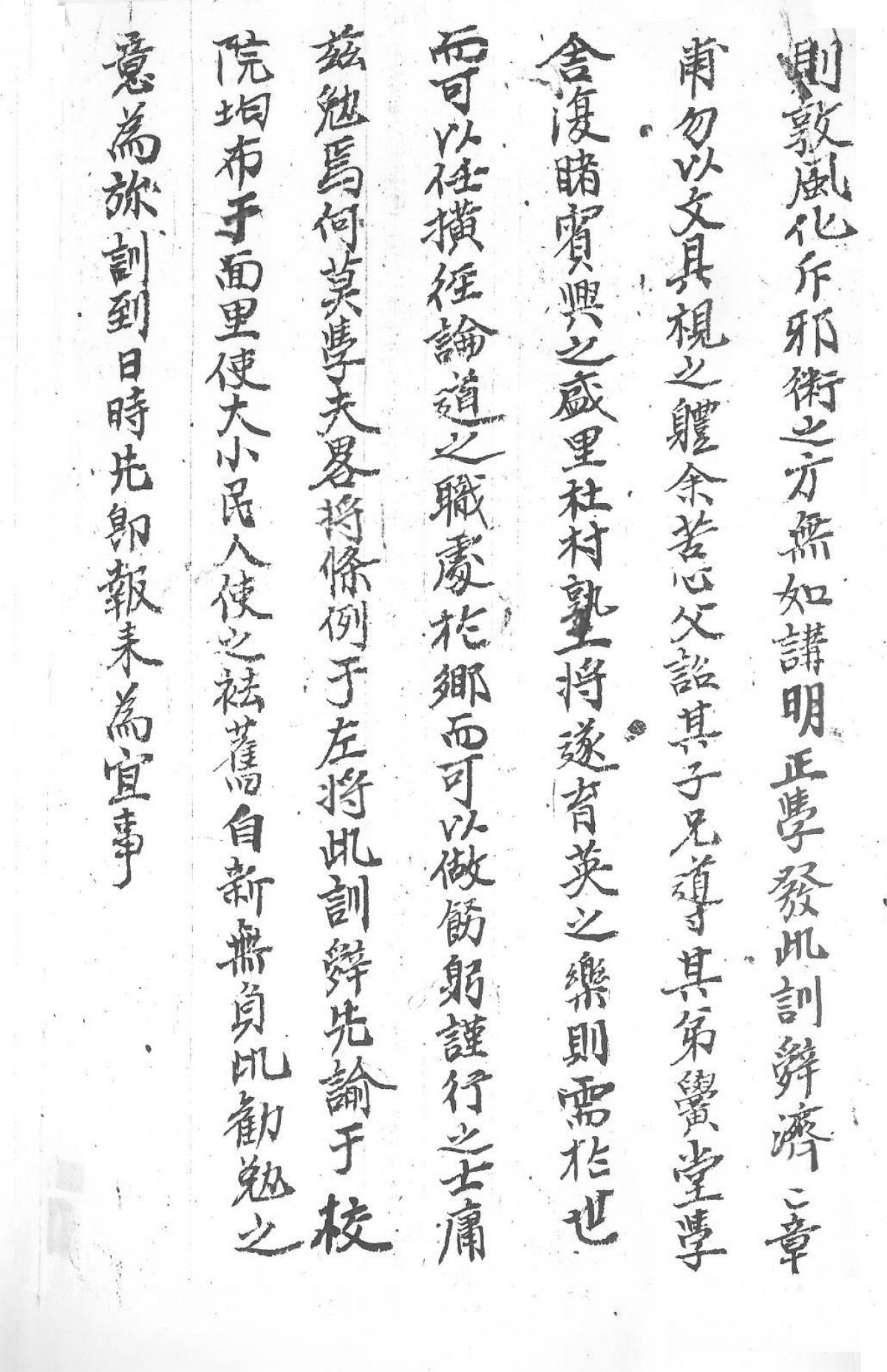

훈령 후반부에는 향교 교육 진흥을 위한 우선적인 방안 6개조를 수록해 놓았다. 첫 번째 조항은 校任 선출과 관련된 것이다. 향교는 ‘首善之地’이고 ‘觀感之所’이며, 慕聖과 興學에 本意가 있기 때문에 교임은 반드시 합당한 인물로 선출해야 됨을 전제하고 있지만, 지금의 교임은 그렇지 않기에 講業이 폐해지고 酒食하는 장소가 되었음을 지적하였다. 이에 文學과 行義가 있는 인물 1인을 訓長으로 薦出하고, 단정하고 재주가 있는 자 몇 사람으로 하여금 향교의 일을 보게 하되, 매월 朔望에 지방관과 齋任, 그리고 훈장이 합석한 자리에서 수강할 것으로 규정해 놓았다. 이 중 향교 일을 맡는 사람에 대해서는 郡의 大小와 향교의 여력에 따라 수를 정한다고 세주로 부기하고 있다. 이는 본 훈령이 영양군에만 내려진 것이 아니라, 경상북도 道內 各郡에 발급되었음을 알 수 있게 해주는 조항이다. 두 번째 조항은 매월 마지막에 面講生의 수를 정하여 그 성명을 향교에서 成冊한 뒤, 교임과 훈장이 수합하여 本郡에 취합하고, 本郡은 봄과 가을의 두 번째 달에 취합한 것을 경상북도관찰부에 보고할 것으로 규정해 놓았다. 세 번째 조항은 老士宿儒라도 討論에 참여해야 되며, 小子라도 10세 이상이면 독서한 것을 평가하여, 능한 자는 상을 내린다는 규정이다. 노소 예외 없이 향교를 중심으로 학문과 교육을 진작시키겠다는 의도를 확인 할 수 있다. 네 번째 조항에서는 先生과 長者 주도로 강학하고 여유가 있을 때, 鄕飮禮를 시행하거나 鄕約을 讀法하여 風化에 힘쓸 것을 규정해 놓았다. 다섯 번째 조항은 각자 학문에 힘쓸 것을 당부한 것이다. 강학한다는 명분을 가지고도 힘쓰지 않는 것은 剽竊하는 것이고, 백정이 염불하는 것이니, 각자 事君親, 友兄弟, 隆士와 敬長, 그리고 睦婣任恤의 道를 힘쓸 것으로 권유하고 있다. 마지막 여섯 번째 조항은 기강 유지와 관련되어 있다. 교화를 위해서는 명분의 유지가 중요하니, 인륜을 멸시하거나 기강을 범하는 폐단은 坊里에서 개별적으로 責罰하되, 끝내 고치지 않는 자는 관에 알려 처벌할 것으로 규정해 놓았다.

한편, 영양 영양향교에는 본 자료와 관련 있는 下帖 두 편이 전해지고 있다. 하나는 1904년 10월 11일 영양군수가 경상북도 관찰사의 명을 받들어 향교 교육을 장려하는 문서이며, 또 하나는 11월 어느 날에 영양군수가 영양 영양향교에 내린 下帖으로 訓長의 성명, 校講冊子, 各面講生名單 등이 담긴 책자를 만들어 보고할 것으로 지시하였으나 11월 16일까지 보내주지 않았기에, 이를 재차 독촉하는 문서이다. 20세기 초반 향교의 교육적 기능이 부진한 상황에서, 1904년의 경상북도관찰부의 훈령은 의도했던 바대로 시행되지 못했음을 알 수 있게 해준다.

[자료적 가치]

대한제국기 향교를 중심으로 한 興學策의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 지방관들은 부임한 고을의 향교 교육을 장려함으로써 興學을 표방하였었다. 興學은 수령 고과와도 관련되어 있었기에, 지방관들은 대한제국기까지 꾸준히 향교 교육 진흥책을 흥학의 일환으로 제시하였던 것이다. 특히 본 훈령은 향교를 중심으로 한 考講과 자발적인 校任 선출뿐만 아니라, 鄕約과 鄕飮禮의 실시, 아울러 각 坊里별로 교화를 담당케 하는 규정까지 마련해 놓았다. 흥학과 더불어 전통적인 교화의 기능까지 강조하고 있는 것이다. 그러나 근대식 교육이 뿌리내리고, 지방 관학인 향교의 교육 기능이 유명무실해지던 대한제국기, 이러한 구호는 전통적인 방법으로 興學을 원론적으로 표방하는 수준에 머무를 수밖에 없었다.

『英陽郡誌』, 英陽郡誌編纂委員會, 1970

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환