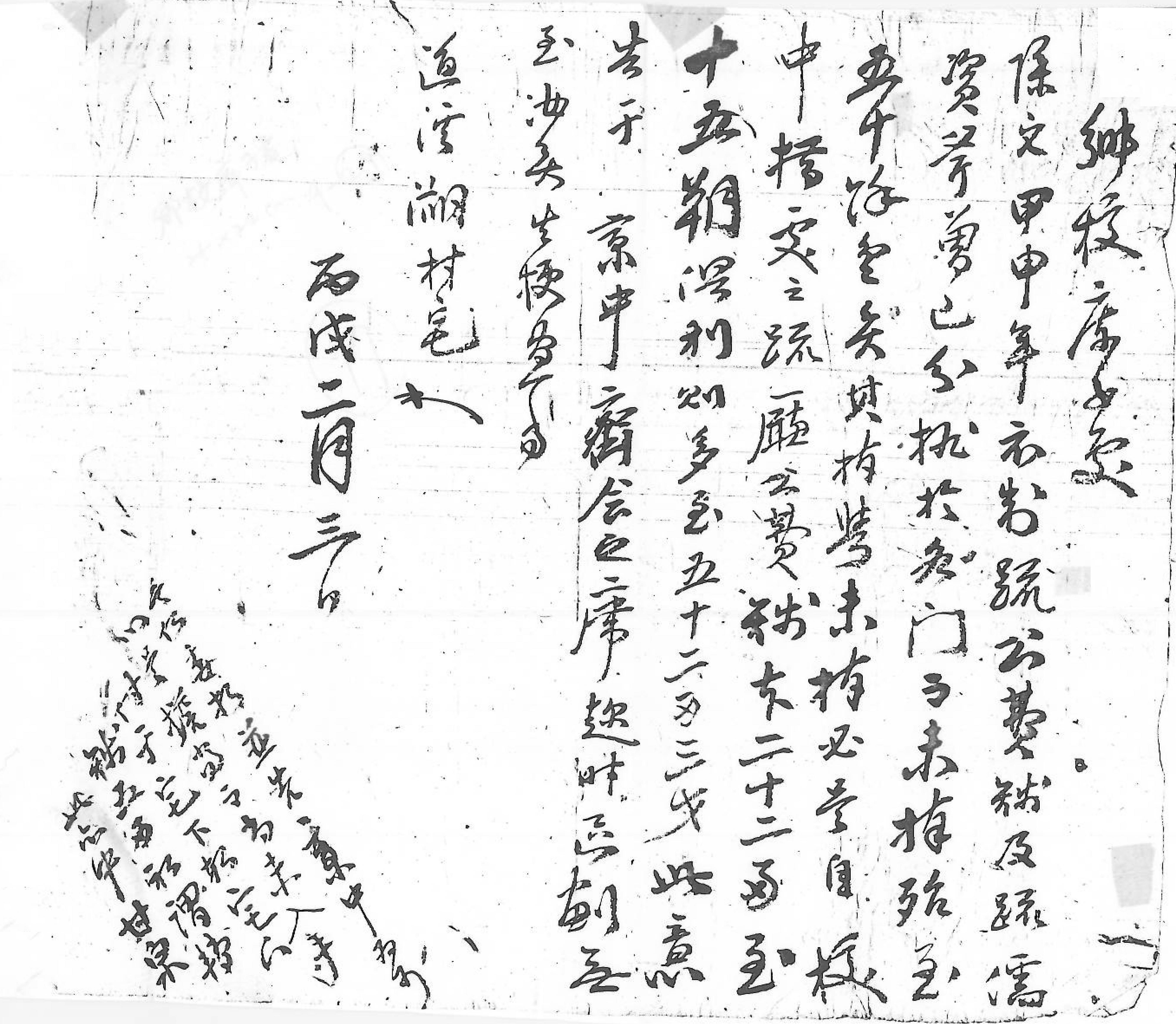

1886년 慶尙道 英陽縣의 道溪嗣村에서 英陽鄕校 庫子에게 보낸 牌旨로, 衣制疏 때 거둔 公費錢의 殖利를 齋中에 보고하는 일을 분부한 문서

[내용 및 특징]

1886년 2월 3일 慶尙道 英陽縣의 道溪嗣村에서 英陽鄕校 庫子에게 보낸 牌旨로, 2년 전 衣制疏 때 거둔 公費錢의 殖利 상황을 齋中에 보고하는 일을 분부하고 있다. ‘道溪嗣村’이 구체적으로 어떠한 존재인지는 모르나, 향교 公費錢의 운영 상황에 대한 보고를 庫子에게 지시하는 정황으로 보아, 영양 영양향교가 위치한 道溪里 거주 향교 교임이나 衣制疏 때의 疏廳 임원으로 추정된다.

본문에 따르면, 甲申年의 衣制疏 때 公費錢과 疏儒의 여비를 거두었다고 한다. 갑신년인 1884년, 전통시대 복식제도의 간소화를 내용으로 하는 이른바 ‘衣制變改’가 단행되자, 전통 질서 중의 하나인 服制를 함부로 바꿀 수 없다며 전국의 유림들이 부당함을 호소하는 상소를 올렸다. 경상도 유림들도 衣制疏에 동조하며 상소를 올렸는데, 상소에 드는 각종 비용은 향교를 거점으로 醵出되었던 것으로 여겨진다. 이에 영양현에서는 영양 영양향교가 거점이 되어 公費錢과 疏儒의 여비가 갹출되었던 것이다. 그런데 이때 영양현에서의 갹출이 원활하게 이루어지지 않은 듯하다. 각기 배당된 금액 가운데 거두어지지 않은 것이 거의 5,000여 金에 이르고 있음을 지적하고 있으며, 이는 반드시 향교에서 조처해야 할 것임을 분부하고 있기 때문이다. 그리고 疏廳 公費錢의 殖利 결과에 대해 보고하는 것을 분부해 놓았다. 公費錢의 本이 22냥이었는데, 15개월이 지나 52냥 3전에 이르렀으니, 향교 고자에게 齋中에 이 사실을 보고하라고 분부한 것이다. 아울러 齋會 때 모여 殖利한 자금에 대한 區劃을 논의하여, 향후 다른 논쟁이 없게 할 것임을 함께 알리라고 덧붙여 분부하였다.

한편, 배지 좌측 하단부에는 별도의 분부 사항을 부기해 놓았다. 이상의 公費 가운데서 甘泉錢 5냥, 즉 甘泉에 부과된 공비전 5냥은 처음 여러 댁에 轉付시켜 부담케 했으나 아직 入手되지 않았으니, 그 委折을 알리라는 내용이다.

[자료적 가치]

조선후기 衣制變改를 둘러싼 유림의 동향과 향교 재정 운영의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 1884년의 衣制變改는 전국에 있는 많은 유림들의 반발을 불러 일으켰다. 이 과정에서 해당 지역의 유력한 유림이 주도하여 그 부당함을 호소하는 이른바 衣制疏가 올라가게 되었다. 경상도 지역에서도 衣制疏가 올라갔는데, 본 자료는 향교가 중심이 되어 각 유림들로부터 상소의 公費와 疏儒의 여비가 마련되고 있음을 보여주고 있다.

또한 향교 재정 확보를 위해 殖利를 하고 있음이 확인된다. 殖利의 本은 수령의 지원으로 이루어지는 경우도 있었고, 향교 유림들이 자체적으로 마련하는 경우도 있었는데, 본 자료의 경우는 후자에 해당된다. 당시 유림들은 상소 때 갹출된 자금을 本으로 하여 이자를 놓아 15개월 만에 원금의 두 배 이상을 불렸던 것이다. 이렇게 확보된 자금은 향교의 교육과 제례 비용 및 건물 보수비용으로 사용되기도 하였지만, 유림들의 향촌사회 활동 자금으로 활용되기도 하였다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환