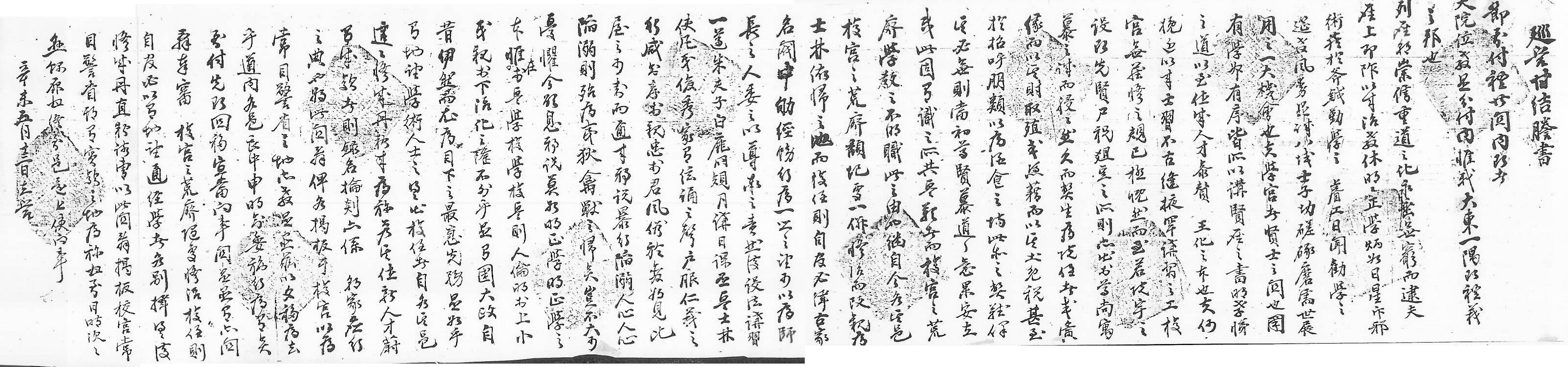

1871년 鄕校 건물의 수리 및 校任 차출 등을 지시한 興宣大院君의 分付를 禮曹에서 各道의 巡營에 關文으로 내리자, 慶尙監營이 慶尙道 英陽郡에 해당 관문의 내용을 지시하며 발급한 甘結의 謄書 문서

[내용 및 특징]

1871년 5월 13일 慶尙監營에서 慶尙道 英陽郡에 발급한 甘結을 謄書한 문서이다. 자료에는 정확한 수급 기관이 기재되어 있지 않으나, 소장처가 英陽鄕校라는 점과 향교 정책과 관련하여 各邑에 지시한 甘結의 내용으로 보아 경상감영에서 영양군으로 발급한 문서임을 알 수 있다. 甘結의 등서는 향교 정책과 관련된 지시가 영양군에서 관내 향교로 전달되면서 이루어진 듯하다. 문서 제목은 ‘巡營甘結謄書’라고 기재되어 있으며, 모두 열한 군데서 官印이 확인된다.

감결에서 지시하고 있는 정책의 핵심은 향교 교육 진흥책으로, 황폐한 향교 건물의 수리 및 보수와 알맞은 校任의 선출 두 가지로 압축된다. 이는 당시 권력을 장악하고 있던 興宣大院君의 분부에서 비롯된 것이다. 자료 서두에 기재된 ‘節到付禮曹關內卽者大院位敎是分付內’라는 문구로 보아 흥선대원군의 분부를 받아 예조에서 발급한 關文을 기초로 작성된 甘結임을 알 수 있다. 흥선대원군 집권기 이른바 ‘大院位 分付’를 통하여 독단적인 명령 체계를 구축하였는데, 본 자료에 기재되어 있는 향교 정책도 흥선대원군의 강력한 의지가 반영되어 있는 것이다.

감결은 처음부터 끝까지 대부분 대원위 분부가 반영 된 예조의 관문을 담고 있다. 관문에는 우선 崇儒와 重道의 뜻이 오래전부터 지속되었으니, 八域의 선비들이 切磋琢磨해야 되는 것이기에 學宮, 즉 향교라는 것이 先代 ‘國有學 州有序’의 전통을 계승하여 설치되어 있음을 전제해 놓았다. 그러나 근래의 士習이 예전 같지 않아 선비들이 향교에서 공부하고 있지 않음을 한탄하고 있다. 이것이 문제가 되어 그 대안으로 院宇, 즉 書院과 祠宇가 건립되기에 이르렀다고 한다. 하지만 院宇도 先賢을 尸祝하고 俎豆하는 장소로 활용 될 뿐 그 원래의 뜻인 학문의 장소로 활용되지 못함을 지적하고 있다. 거기다가 院宇가 ‘取殖’, ‘免稅’, ‘酒食之場’이 되고 있음을 비판해 놓았다. 이러한 지적은 백성에 대한 침탈, 면세를 통한 국가재정 악화 등의 이유로, 1864년부터 1871년까지 단계적으로 진행한 書院毁撤 정책의 중요한 명분이었다. 이에 관문에서는 향교에서의 교육을 진흥하기 위한 몇 가지 대책을 제시하였다. 그 첫 번째가 荒幣하과 頹圮한 향교 건물의 일차적인 수리이며, 두 번째는 고을 내 古家名閥 출신의 인사 가운데 덕망 있는 인사를 校任으로 차출한다는 것이다. 그런 연후에 朱子의 白鹿洞規를 따라 月講을 실시하여 지역 학문을 진작시키고, 교화가 이루어지는 효과가 이루어지기를 지시해 놓았다. 서원훼철과 맥을 같이하여 향교의 진흥책이 모색되고 있는 것이다. 이에 관문에서는 巡營이 우선적으로 도내 各邑에 校任으로 차출할 덕망 있는 선비를 일일이 조사하여 成冊한 후, 보고하기를 지시해 놓았다. 이와 아울러 관문의 내용을 담은 현판을 향교 건물에 揭板하여, 지역의 선비들이 항상 보고 그 뜻을 새길 수 있도록 지시하고 있다.

자료 말미에는 예조의 관문을 받은 후, 慶尙監營에서 各邑에 해당 내용을 지시한 감결 내용을 수록하였다. 경상감영이 예조의 지시에 따라 일차적으로 荒幣해 진 향교 건물의 수리, 교임으로 추천할 만한 인사들의 자료를 成冊하여 곧 보고할 것, 그리고 향교 건물에 해당 관문을 揭板할 것으로 재차 지시하고 있는 것이다.

[자료적 가치]

흥선대원군 집권기 향교 정책의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 특히 본 자료는 흥선대원군 집권기 강력하게 실시되었던 書院毁撤 정책의 연관 지어서 이해 할 수 있다. 조선후기 서원은 교육이라는 일차적인 목적에서 벗어나, 사실상 조상을 추모하는 제사의 기능만 남아 있었다. 거기다 과도한 免稅로 국가재정 악화의 한 요인이 되었으며, 고을 내 위세를 이용해 백성을 침탈하는 등 각종 폐단을 일으키기도 하였다. 이에 흥선대원군은 1864년부터 단계적인 서원훼철 정책을 실시하였고, 1871년 전국 47개소 서원을 제외한 모든 서원과 사우를 훼철하기에 이르렀다. 이어 흥선대원군은 서원훼철의 대안으로 향교 교육의 부흥을 모색하였다. 서원의 건립이 향교 교육의 부진에서 시작되었기에, 향교를 적극적으로 개선하여 서원에서 실시하던 지방 교육의 대안으로 활용하려한 것이다. 여기에는 단순히 향교 교육의 진흥 목적도 있지만, 향교를 중심으로 지방의 재지사족들을 통제하여 왕권 강화를 도모하려는 의도도 일정부분 반영되어 있다. 그러나 본 문서에 언급되어 있는 향교 진흥책은 곧 이어진 흥선대원군의 실각으로 구체적인 효과를 거두지 못하였다.

『承政院日記』,

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

이광우,이수환