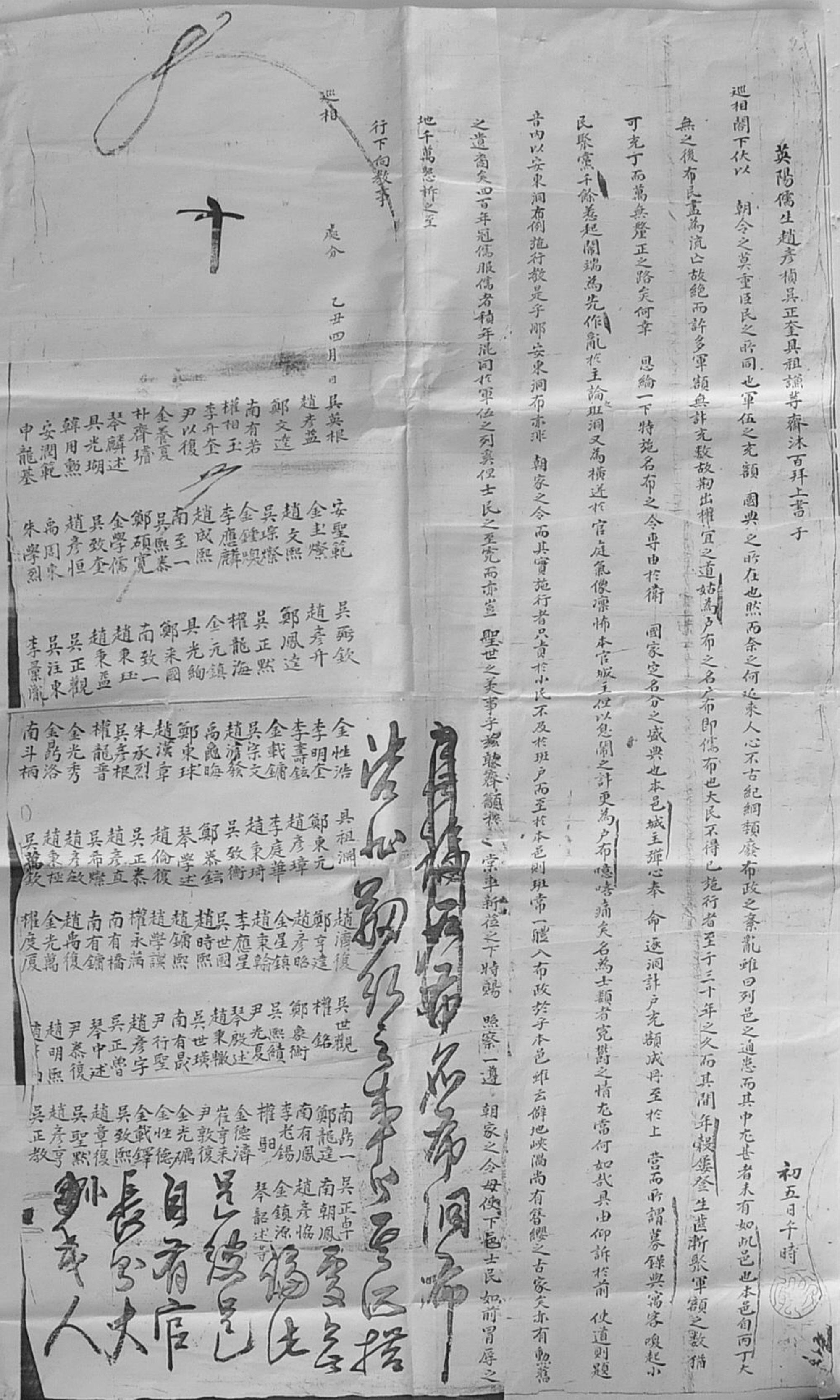

1865년 4월 慶尙道 英陽縣의 儒生 趙彦楨 외 128인이 洞布 부과에 반발하며 그 부당함을 慶尙道 觀察使에게 호소하면서 올린 上書

[내용 및 특징]

1865년 4월 慶尙道 英陽縣의 儒生 趙彦楨 외 128인이 慶尙道 觀察使에게 올린 上書이다. 경상도 관찰사의 着官과 署押이 확인되며, 자료 앞면과 뒷면에 題辭도 기재되어 있지만, 자료의 뒷면이 확인되지 않는 관계로 題辭의 정확한 내용은 파악되지 않는다. 상서의 주 내용은 洞布 부과에 대한 부당함 호소이다. 洞布는 軍役이 부담된 일반 양민 개인에게 군포를 부과하는 것이 아니라, 洞里별로 군포를 부과하는 제도로, 각종 軍役 폐단에 대한 대안이었다. 동포의 시행은 일률적이지 않았지만 19세기 이후 양민의 遊離와 避役으로 인해 군액이 크게 감소되었을 경우, 유동적으로 실시되던 제도였다. 하지만 이 제도의 가장 큰 걸림돌은 군역의 부과를 班常의 구분으로 인식하던 사족에게도 군포를 부과했다는 점이다. 19세기 중반, 1862년의 전국적인 民亂 이후, 정부는 민심수습과 재정확보라는 두 가지 측면에서 동포제 시행을 확대시켜 나갔다. 이는 곧 많은 사족들의 조직적인 반발을 불러일으켰는데, 본 상서도 동포 부과를 반대하는 영양현의 사족들에 의해 작성된 것이다.

洞布 부과의 부당함을 호소하는 본 상서의 대략적인 내용은 다음과 같다. 상서에서는 먼저 朝令은 막중하며, 軍伍의 충액은 國典에 있음을 강조하고 있다. 그러나 근래 인심이 예전 같지 않아 기강이 퇴폐해지고 布政이 문란해짐이 列邑 모두의 고민이 되었는데, 그 중에서도 우리 고을이 가장 극심하다고 하였다. 기강의 퇴폐와 布政의 문란으로 洞布라는 제도가 생겼음을 전제하고 있는 것이다. 이어 영양현에서 동포가 발생한 유래에 대해 언급하고 있다. 이에 따르면 영양현은 지난 丙丁의 해에 있었던 흉년으로 민들의 유망이 심해져, 군액이 크게 부족하게 되었다고 한다. 이에 權宜에 의해 戶布의 제도가 생겼고 시행한지 30년이 되었음을 밝혀 놓았다. 여기서 戶布란 戶 마다 군포를 배정한다는 것으로, 호포제의 전면적인 시행을 뜻하는 것은 아니다. 19세기 이후 避役과 流亡으로 實軍額의 감소 현상이 확대되자 재정확보의 차원에서 개인이 아닌, 洞里 단위의 군포 배정이 일시적으로 생겼는데, 그 과정에서 사족들도 군포를 납부하는 경우가 발생하였기에 이를 戶布라 지칭하였던 것이며, 상서를 올린 자들은 호포로 인해 사족들도 군포를 납부하였기에 이를 곧 儒布라 부르기도 했던 것이다.

상서에는 丙丁의 흉년으로 영양현 사족들이 군포를 부담한 지 어언 30년이 되었다고 밝혀 놓았다. 하지만 이는 흉년으로 인한 부득이한 것이었고, 현재는 군액이 확보되고 농업도 안정되어 예전처럼 상민에게 군포를 부과하던 시절로 돌아가는 것이 마땅한 일이라고 주장하고 있다. 아울러 이는 반상을 구분하는 것과 직결되는 문제임을 강조해 놓았다. 이에 근래 本邑의 수령이 예전과 같이 상민에게 군포를 납부하기 위해, 고을의 戶를 계산하여 充額成冊을 만들었다고 한다. 그러나 이는 실현되지 못했다. 상서에 따르면 1,000여명에 달하는 무리들이 먼저 作亂하여 官庭에서 횡포를 부리니, 겁이 난 수령은 다시 호포의 제도로 환원하고 만 것이다. 이에 士類들이 전임 使道에게 억울함을 호소하는 청원서를 올렸으나, 오히려 安東에서 실시되고 있는 洞布의 제도를 따르라는 판결을 내렸다고 한다. 하지만 영양현의 사족들은 이것 역시 朝令, 즉 군포를 상민에게 부과하는 원칙에서 어긋난 제도일 뿐만 아니라, 안동의 경우 현지 사정상 洞布의 부담이 小民에게만 미치고 있을 뿐, 班戶는 해당되지 않기 때문에 班常 모두에게 군포를 부담하는 영양현과 사정이 틀림을 호소하고 있다. 그러면서 영양현은 협소하지만 簪纓의 古家가 많고, 勳舊의 後裔가 많은 고을이라며, 400년 동안 이러한 전통이 이어졌는데, 이제 와서 사족에게 군포를 부담하게 되었으니 士民이 매우 억울해 하는 일이라고 하였다. 이에 새롭게 使道가 부임한 시점에 洞布의 부당함을 호소하는 상서를 올리게 되었다며, 그 경위를 밝혀 놓았다. 이때 새로 부임한 使道는 같은 해 3월 경상도 관찰사로 임명된 李參鉉이다.

상서에 대한 경상도 관찰사의 題辭는 앞면에 기재되어 있는 부분만 확인된다. 즉, 洞布는 각 고을 官長이 고을의 사정을 보고 실시한 것이라는 전제만 확인되고 있다. 자료 뒷면의 題辭가 어떤 내용인지는 정확히 알 수는 없으나, 洞布 부과를 금지할 수 없다는 입장을 고수한 것으로 추정된다. 이는 현재까지 영양 영양향교에 전해지고 있는 1865년의 각종 청원서를 통해서도 확인할 수 있는 사실이다. 영양 영양향교에는 같은 해 동포 부과의 부당함을 호소하는 비슷한 내용의 上書, 等狀 등이 전하는데, ‘軍多民少’나 官長이 재정확보를 고려해서 실시한 것이기에 바꿀 수 없다는 내용으로 모두 거부하고 있기 때문이다. 한편, 이상과 같은 청원서의 추진은 洞布 실시에 대한 영양현 재지사족들의 조직적인 반발이 영양 영양향교를 중심으로 전개되었음을 확인시켜 준다.

[자료적 가치]

19세기 軍布 수취와 洞布制 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 18세기 동안 『良役實摠』의 간행과 均役法 시행을 통해 군역에 대한 일련의 조정이 이루어졌었다. 그러나 ‘軍多民少’의 폐단은 심해지는 추세였다. 避役과 流亡으로 인해, 소수의 양인에 대한 군포의 부담도 가중되어 갔다. 이러한 문제는 농민들의 반발로 이어져 19세기 민란의 빌미로 작용하였다. 더구나 이것은 민들의 반발뿐만 아니라, 국가재정의 악화도 초래하였다. 결국 정부는 군포 징수를 개선함으로써 민심을 안정시킴과 동시에 국가 재정의 원활한 확보를 위한 정책 마련을 고심하게 되고, 이런 과정에서 시행된 것이 바로 洞布制였던 것이다.

사족에게 군포를 부과하는 동포에 대하여, 당시 사족들은 본 상서에서처럼 戶布 또는 儒布라 부르기도 하였다. 양민이 아닌 사족에게도 군포가 부과되었기 때문에, 호포 또는 유포라 부르며 그 시행의 부당함을 주장한 것이다. 사족들은 군역의 부담을 지지 않음으로써 경제적 혜택뿐만 아니라, 班常을 구별하는 잣대 중 하나로 군역의 유무를 고려하고 있었다. 그러나 洞布로 인해 사족에게도 군포가 부과되면서 그 구분이 크게 약화되고 말았다. 이는 곧 신분상의 반발을 불러일으켰고, 본 상서와 같이 일련의 청원이 이루어지게 된 것이다.

그런데 동포제는 일시에 시행된 것은 아니다. 본 자료에서 확인되듯이 영양현에서는 洞布를 실시하기 이전부터 사족에게 군포를 부과해 왔음이 확인된다. 이는 흉년으로 인한 군액의 부족에서 말미암은 것으로, 洞布制 시행 이전, 각 고을별로 兩班戶에 군포가 부담되는 사례가 있었음을 확인시켜 준다. 군역의 폐단이 국가재정 악화로 이어졌기 때문에 부족한 군액만큼의 군포를 각 면리별 兩班戶 또는 富戶들에게도 부과했던 것인데, 본 상서 이전의 호포는 이때의 군포 부과를 의미하는 것으로 추정된다. 사족에게 군포를 부과하는 것은 시대적 흐름에 따라 확산되는 추세였다. 본 상서에서 1,000여명의 무리가 모여 관정을 협박했다는 내용은 군포 수취에 대해 민들의 입장이 적지 않게 반영되고 있었음을 의미한다. 결국 洞布와 같이 사족에게 군포를 부과하는 제도는 더욱 확대되어, 이후 戶布法 시행으로 이어지게 되는 것이다.

『英陽郡誌』, 英陽郡誌編纂委員會, 1970

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『戰史』31, 宋亮燮, 國防軍史硏究所, 1995

『韓國史硏究』89, 宋亮燮, 韓國史硏究會, 1995

이광우,이수환