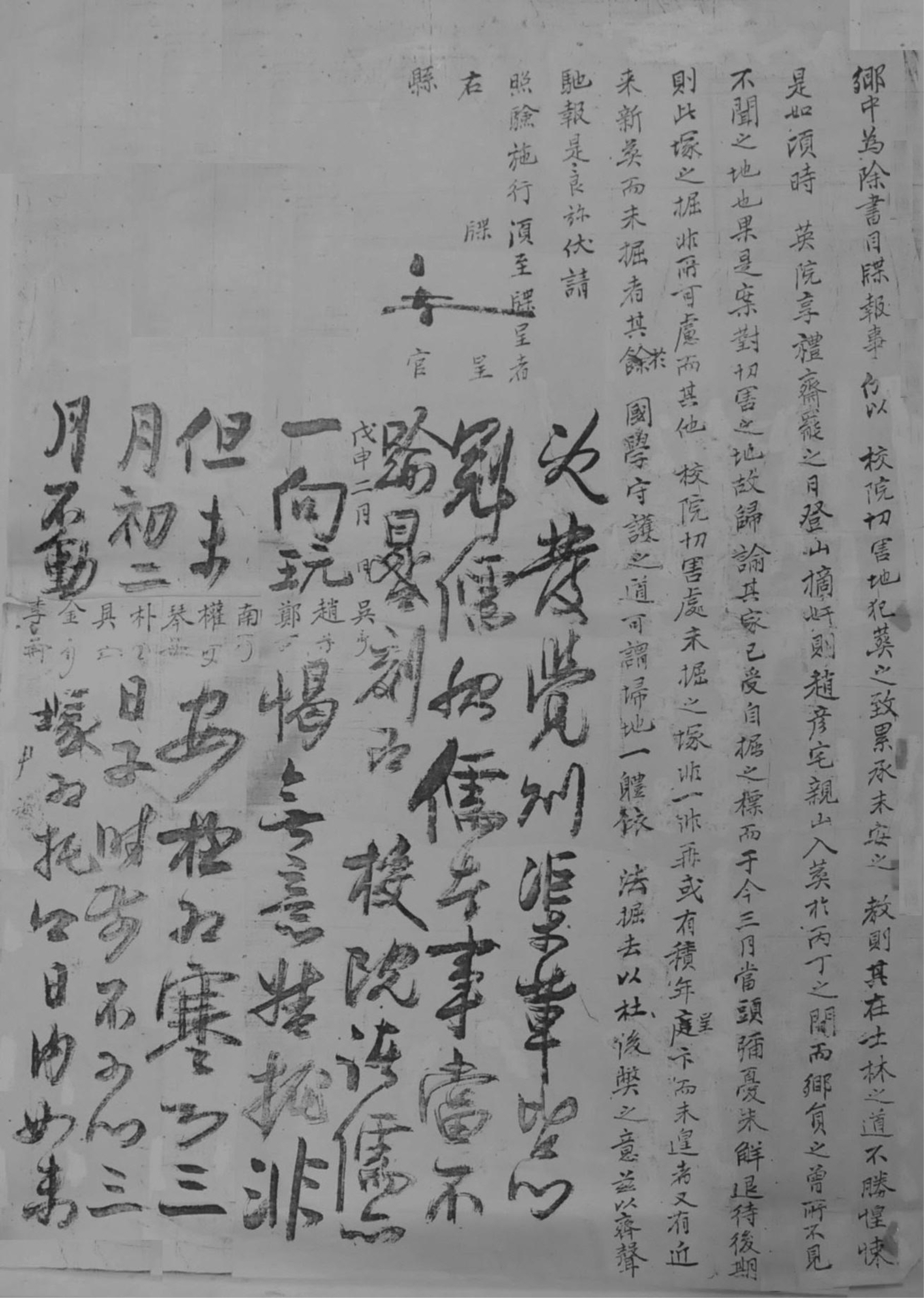

1848년 2월 慶尙道 英陽縣 鄕廳에서 鄕校와 書院 소유의 산지에 대한 偸葬을 금해주고, 이미 偸葬된 묘소에 대해서는 掘去해 주기를 청하며 英陽縣監에게 올린 牒呈

[내용 및 특징]

1848년 山訟과 관련하여 慶尙道 英陽縣의 鄕廳에서 英陽縣監에게 올린 牒呈이다. 첩정 서두에 ‘鄕中爲除書目牒報事’라 명기되어 있는 것으로 보아, 향청 유림들이 별도의 書目을 첨부하지 않고 상부 관청의 대표인 영양현감에게 올린 것임을 알 수 있다. 본 첩정을 올린 인사는 모두 10명인데, 姓만 기재하였으며, 그 아래 각자의 署押이 확인된다.

첩정을 통해 鄕中의 유림들은 향교와 서원 소유의 산지에 대한 偸葬을 금해주고, 이미 偸葬된 것에 대해서는 掘去해 달라고 청원하고 있다. 먼저 첩정에서는 향교와 서원 소유의 산지에 투장하는 것에 대하여, 여러 차례 관부로부터 미안하다는 敎를 받아 사림들이 매우 황송하게 생각하고 있음을 밝혀 놓았다. 이전부터 향교와 서원 소유 산지에 대한 투장 문제, 즉 산송이 빈번히 일어났음을 알 수 있게 해주는 대목이다. 그런 와중에 지난 번 英院, 즉 英山書院의 享禮를 마치고 산에 올라갔는데, 듣도 보도 못한 趙彦宅 부모의 산소가 犯葬되어 있음을 摘奸해 냈다고 한다. 이에 案對하여 확인해보니 과연 犯葬된 묘소였고, 이를 해당 집안에 알려 곧 ‘自屈之標’를 받게 되었음을 밝혀 놓았다. 하지만 이렇게 掘去되는 일은 큰 문제가 없는 일이라 하였다. 이 외에도 향교와 서원의 산지에 偸葬 또는 犯葬하여 未掘된 무덤이 비일비재 하며, 어떤 것은 여러 해가 되었음을 호소하고 있다. 이에 國學을 수호한다는 명분하에, 근래 새롭게 新葬된 무덤을 법에 의거하여 일체 掘去해서, 뒤 이은 폐단을 미연에 방지해 달라고 청원하고 있는 것이다.

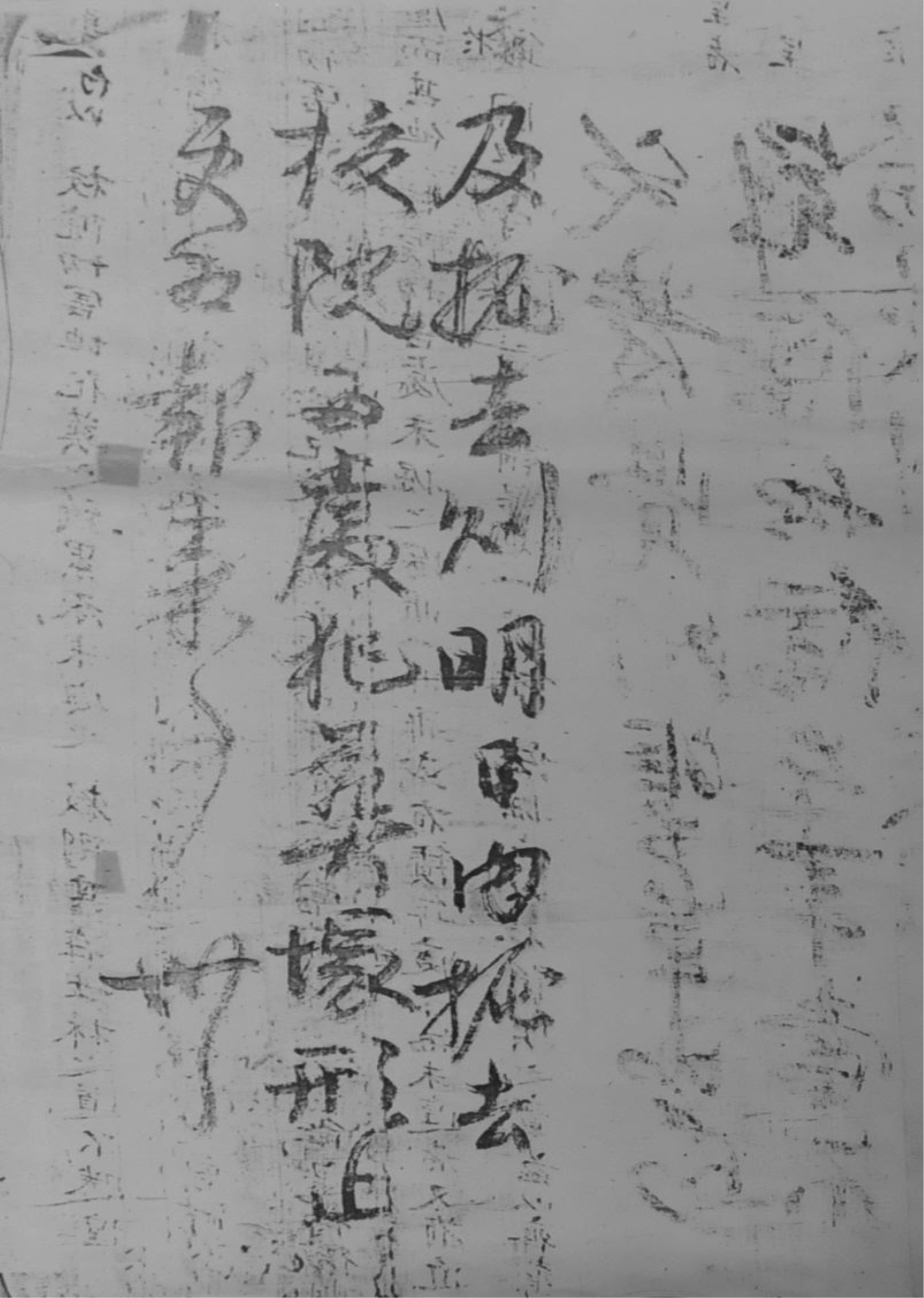

본 첩정에 대한 영양현감의 題辭는 같은 달 30일에 내려졌다. 해당 제사에서 영양현감은 근래에 犯葬의 문제로 발각된 자가 ‘冠儒服儒’의 무리이니, 시한 내에 掘去해야 되는 것이 마땅하다고 하였다. 그러면서도 매우 미안하며, 아울러 한심한 일임을 지적하고 있다. 이는 趙彦宅이라는 인물이 당시 영양현 지역에서 명망 있던 漢陽趙氏 가문 출신이었으며, 영양 영양향교에도 어느 정도 영향력을 끼치고 있던 인물이었기 때문에 비롯된 지적이다. 실제 조언택은 영양 영양향교에 전해지고 있는 1830년 작성 『副校案』에서 확인되며, 1847년 영양 영양향교의 유림이 올린 上書 등에도 확인되고 있다. 한편, 이미 偸葬 또는 犯葬되어 있는 무덤에 대해서는 卽日에 일단 掘去하고, 寒食 다음 날에 이어서 掘去하는 것으로 題辭를 내렸다. 1848년 한식일이 음력 3월에 있는 까닭에 ‘三月不動塚’의 전통을 따른 것이다. 그리고 말미에는 향교와 서원 소유의 산지에 犯葬되어 있는 상황에 대하여 다시 보고할 것을 지시해 놓았다.

[자료적 가치]

偸葬 및 犯葬과 관련된 山訟은 조선후기 이래 지방에서 가장 광범위하게 전개된 訟事 중 하나이다. 본 자료 역시 산림 소유권 문제와 관련된 산송으로 鄕中 사림이 공동으로 대응하고 있다는 점이 주목된다. 지역에 따라 차이가 나지만, 조선시대 향교와 서원도 일반 사족과 마찬가지로 산림이 경제적 기반의 일정부분을 차지하고 있었기에, 산림 소유권과 관련된 산송을 피할 수가 없었다. 하지만 이들의 산림 관리는 개인이나 문중에 비해 철저하지 못했을 것으로 추정된다. 이에 본 자료에서 확인되는 것처럼 鄕廳의 사족들이 첩정을 올려 공동대응을 모색해 나갔던 것이다.

『英陽郡誌』, 英陽郡誌編纂委員會, 1970

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『東方學志』77,78,79, 김선경, 연세대학교 국학연구원, 1996

이광우,이수환