大韓帝國期 慶尙北道 英陽郡의 英陽郡守가 고을 내 교육 진작과 장려를 위해 英陽鄕校에 보낸 通告文

[내용 및 특징]

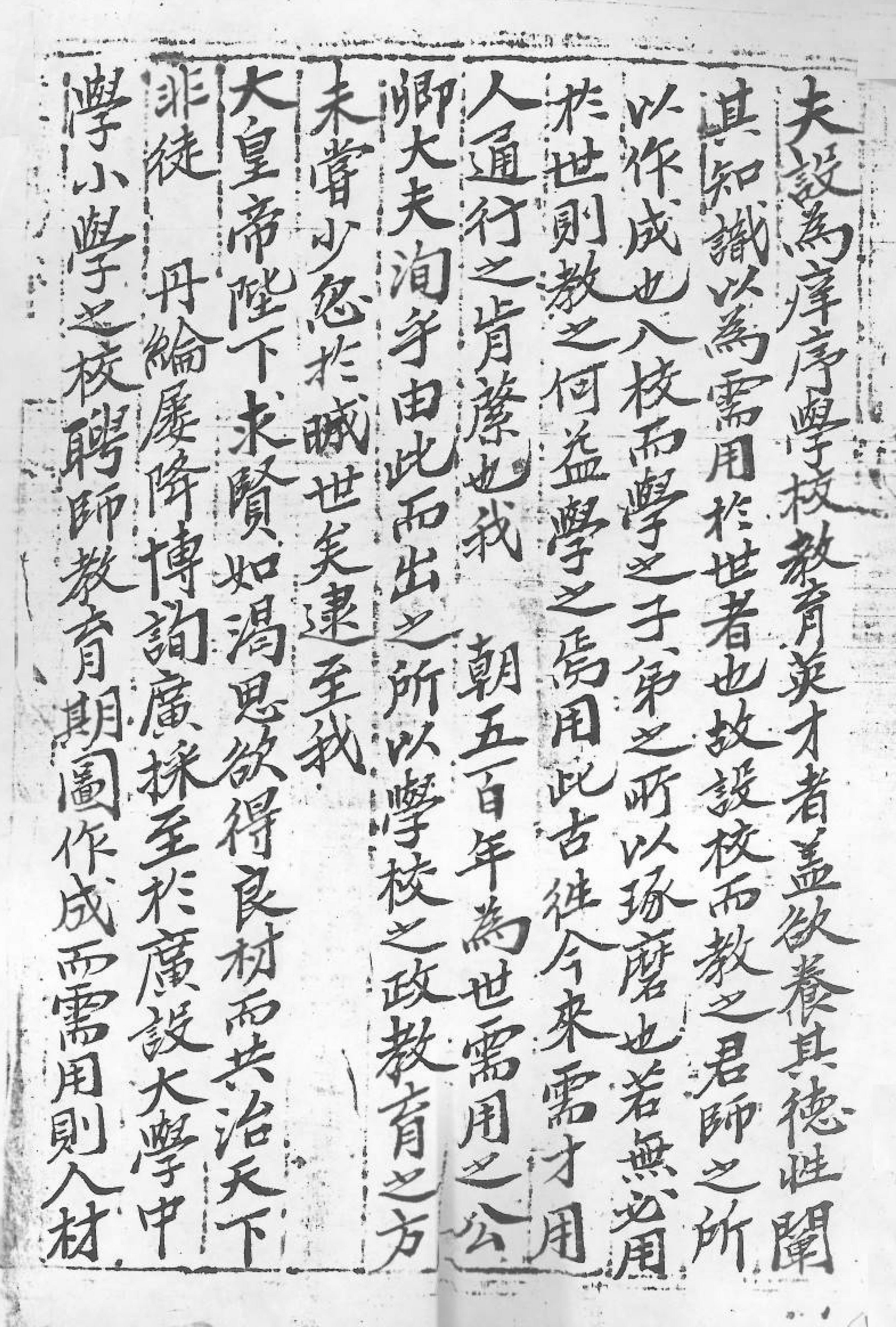

慶尙北道 英陽郡의 英陽郡守가 英陽鄕校에 보낸 通告文이다. 3매로 이루어져 있으며, 문서의 제목, 발급자와 수취자, 작성 연월일은 전혀 확인되지 않는다. ‘郡’이나 ‘大皇帝陛下’라는 용어를 사용했다는 점, 영양 영양향교에 소장되어 있다는 점, 그리고 교육의 진작과 장려라는 내용으로 볼 때, 대한제국기 영양군수가 영양 영양향교에 보낸 일종의 통고문임을 알 수 있다.

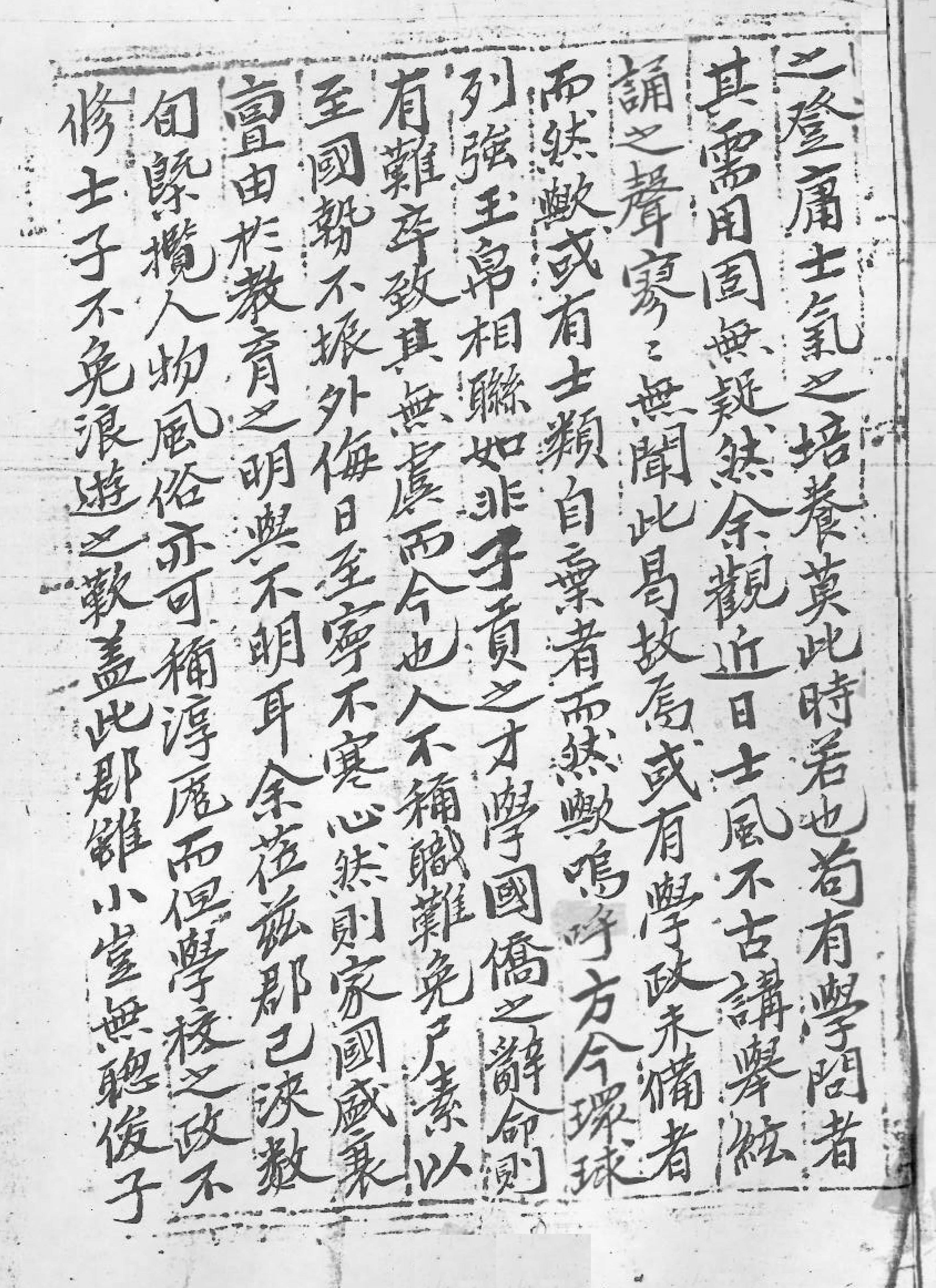

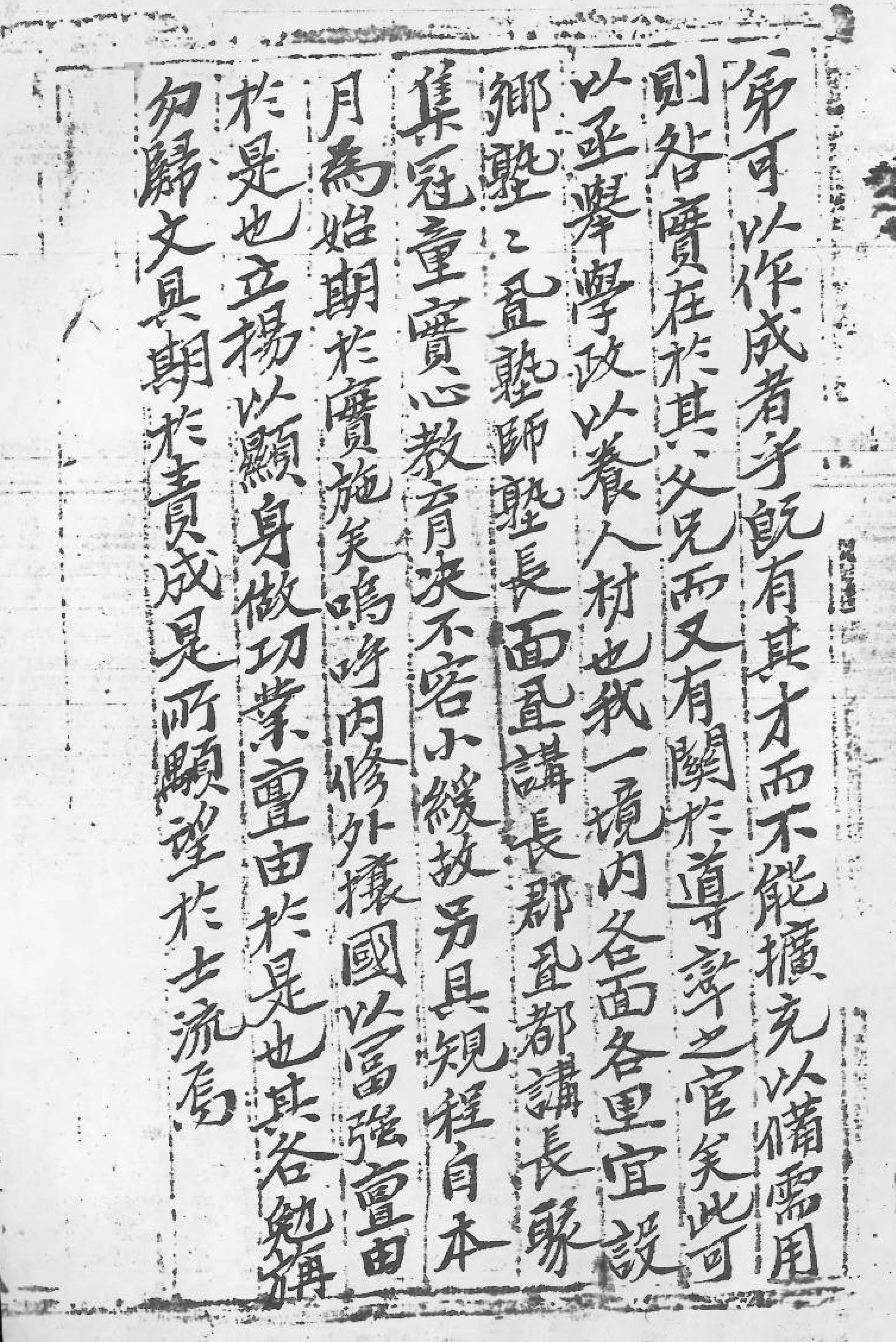

본 자료의 대략적인 내용은 다음과 같다. 우선 先代의 ‘庠序學校’ 제도가 德性을 기르고 知識을 밝혀 세상의 需用되는 인재를 마련하는 것이라며, 지방 교육 제도의 유구함을 전제해 놓았다. 세상에 필요한 인재 양성이 예전부터 지금까지 교육을 하는 요점이기에, 我朝에서도 500년 동안 학교의 정책과 교육의 방도에 조금이라도 소홀한 적이 없었다고 한다. 이에 지금의 大皇帝陛下께서도 어진 이의 구함을 목마른 생각과 같이 하면서 좋은 인재를 얻어 천하의 共治를 도모하고 있으며, 이와 관련된 왕명을 여러 차례 내려 大學, 中學, 小學의 설립을 장려하고 스승을 초빙해서 인재의 登庸과 士氣의 培養을 위해 노력하고 있음을 강조해 놓았다. 그러나 근래 士風이 예전 같지 않아 絃誦의 소리가 들리지 않고 있으니, 이것이 과연 學政의 미비인지 또는 士類의 自暴自棄에서 비롯된 것인지를 한탄하고 있다. 세계적으로 列强이 득세하고 있는 현 시점에서 靑出於藍의 子貢이나 鄭나라의 재상인 國僑의 애국심 같은 것이 아니면 지금의 위기에 근심을 떨치기가 어려우며, 그것을 배양하기 위해서는 교육이 필요한데, 지금 교육을 담당하는 사람들이 자신의 직임을 충실하지 않아 매우 한심한 상황이라며 걱정하고 있는 것이다. 이런 상황에서 자신이 이 郡에 부임하게 되어, 수십일 동안 고을 사람들과 風俗을 살펴보니 가히 淳尨하다고 칭할 만하나, 다만 學校의 정책이 닦이지 않아 선비들이 浪遊하고 있음을 지적하고 있다. 비록 郡은 작으나 총명하고 뛰어난 자제가 없을 수 없기에 반드시 교육이 필요함을 말하고 있는 것이다. 하지만 지금 자제를 교육할 만한 需用을 갖추지 못하고 있으니, 이 허물은 導率해야 하는 고을 내 父兄과 官에 있음을 지적하며, 빠른 시일 내 개선안을 마련해야 됨을 강조하고 있다. 이에 당시 영양군수는 境內 各面과 各里에 鄕塾을 설치하는 것으로 그 대안을 제시해 놓았다. 이를 위해 塾에는 師塾長, 面에는 講長, 郡에는 都講長을 차례대로 두고, 冠童을 모집한 뒤 교육을 실시해야 하며, 이번 달부터 제 규정을 마련하여 실시하는 것으로 통고하고 있다. 이어 말미에는 교육이 富强의 길이니, 士類들이 스스로 힘쓸 것을 당부하면서 통고문을 마무리 하였다.

이상 본 자료의 요지는 영양군 내 면리별로 자체적인 교육 시스템을 마련하여, 인재를 양성하자는 데 있다. 상세 운영 규정에 대해서는 통고문에 나와 있듯이 아직 제정되어 있지 않은 상태였고, 면리별로 교육을 담당하는 직위만 설정하고 있음이 확인된다. 본 통고문대로 영양군수 주도 하에 어떻게 영양군의 교육이 개선되었는지는 상세히 알 수 없다. 하지만 근대식 교육이 뿌리내리고, 지방 관학인 향교의 교육 기능이 유명무실해지던 대한제국기, 본 통고문에 나오는 개선 방안은 지방관이 興學을 표방하는 수준에서 끝났을 것이다.

[자료적 가치]

대한제국기 향교를 중심으로 한 興學策의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 지방 관학인 향교의 교육 기능 회복, 그리고 향교를 중심으로 한 지방 교육의 장려와 진작은 고을 내 뜻있는 유림과 興學에 관심으로 두고 있던 지방관에 의해 오랫동안 모색되던 사안이었다. 그 중에서도 가장 많이 제시된 것은 고을 내 유림들의 능동적인 참여였다. 향교에서의 講學과 考講, 居接의 활성화, 향교를 정점으로 하는 자발적 교육시스템 마련 등이 제시되었으나, 대부분 효과를 보지 못하는 것이 실정있었다. 향교를 중심으로 신분적인 이해관계, 또는 향촌기구로서 사족들 간의 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는 이상 관학으로서 제 기능을 발휘하기에는 힘든 상황이었던 것이다. 따라서 향교를 내세운 지방관의 교육 정책은 興學을 표방하는 수준에 머물 뿐, 구체적인 실현은 거의 이루어지지 않았다.

본 자료에서 영양군수가 통고하고 있는 지방 교육 개선 방안도 지방관이 興學策을 표방하는 수준으로 볼 수 있다. 다만 주목되는 것은 행정 조직을 이용하고 있다는 점이다. 이 역시 면리제 정착 이후, 자주 표방되던 興學策 중 하나였다. 都講長이나 都訓長, 面講長이나 面訓長과 같은 면리별 교육 담당자를 사족 내에서 선발하여 자발적인 교육을 장려하던 방안으로, 고을 내 면리 조직을 이용한 것이다.

『英陽郡誌』, 英陽郡誌編纂委員會, 1970

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환