1942년에 작성된 慶尙北道 慶山郡 慈仁鄕校의 靑襟錄으로 1923년부터 1944년까지의 향교 校任을 수록한 자료

靑襟錄

[내용 및 특징]

1942년 慶尙北道 慶山郡 慈仁鄕校(現 慶尙北道 慶山市 慈仁面 소재)에서 만들어진 靑襟錄이다. 그런데 본 자료의 표제는 ‘靑襟錄’이지만, 일반적으로 알려진 靑衿錄과는 성격을 달리한다. 청금록이라 하면 조선후기 전통적인 재지사족들에 의해 작성된 儒生의 명부를 지칭한다. 전통적인 재지사족들은 신흥 사족 또는 避役이나 신분상승을 목적으로 향교에 입학한 校生들과 구분하기 위해 그들만의 명부인 청금록을 작성해 나갔었다. 하지만 본 ‘靑襟錄’은 유생의 명부가 아니라, 향교 校任의 명부를 職任별로 수록해 놓은 것이다. 즉, 일종의 校任案에 속한다고 할 수 있다. 자인향교에서 일종의 교임안을 유생의 명부인 청금록이라 부른 이유에 대해서는 명확하지 않다. 다만 현재 자인향교에는 본 청금록을 제외한 2종의 청금록이 더 전해지는데, 두 종의 청금록 모두 교임을 수록해 놓았다. 그 중 가장 앞선 교임 명부가 1881년의 기록인 것으로 보아, 조선시대 자인향교가 소재했던 慶尙道 慈仁縣 시절의 유림들은 늦어도 19세기 후반 무렵에는 교임 명부를 청금록이라 불렀음을 알 수 있다. 이는 교임의 권위를 높이려는 지역 유림들의 전통으로 여겨진다.

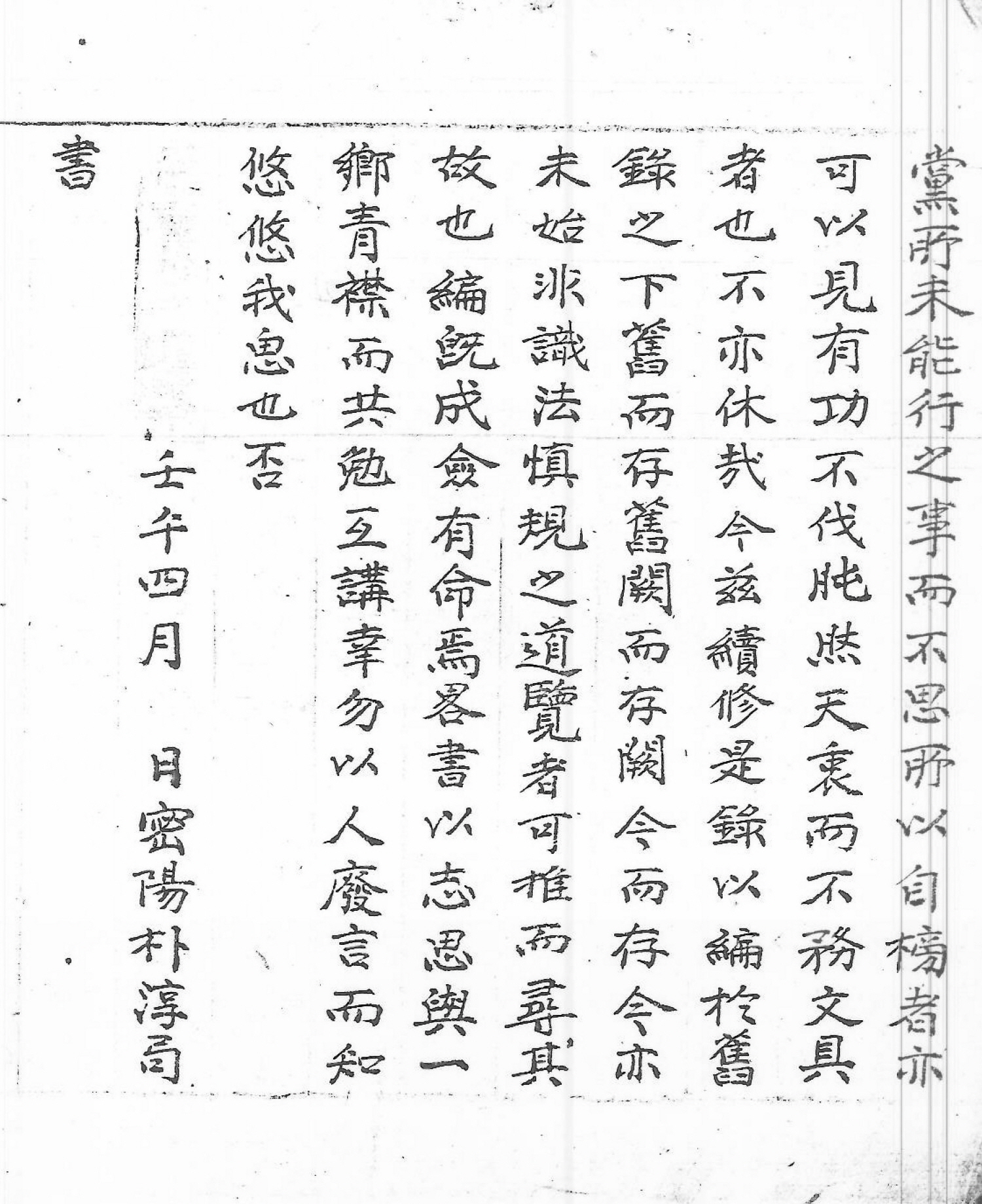

본 자료는 序文인 「靑襟錄序」와 교임 명단으로 이루어져 있다. 서문은 본 자료가 엮여지던 1942년 4월 朴淳局이 작성하였다. 박순국 역시 교임을 역임했던 인물로 1944년 直員으로 임명되어 있음이 본 자료에서 확인된다. 자료의 서문에는 본 자료가 엮여지게 되는 경위와 의의가 간략히 언급되어 있다. 이에 따르면 우선 자인 지역에서의 청금록 작성 전통이 오래되었음을 자부하였다. 이로 인해 선비의 淵藪가 되었으며 士風이 진작될 수 있었다고 한다. 하지만 茅土의 구분이 없어진 후에는 선비들이 享祀를 지내는 것을 성실히 하지 않았으며, 청금록 작성이 폐해지는 지경에 이르렀다고 한탄하고 있다. 자인향교에 전해지는 다른 청금록을 살펴보면 1909년을 끝으로 작성이 중지가 되는데, 박순국이 말하는 청금록 중지 시기는 이 무렵일 것으로 추정된다. 그런 와중에 근래에 관으로부터 약간의 지원을 받게 되었고, 이를 계기로 지역 유림들은 청금록 작성을 재추진하게 하게 되었다고 한다. 다행히 官에 향교 교임 명단이 남아 있어 한동안 누락된 기록을 보완 할 수 있으니, 舊錄을 근거로 새로운 청금록을 작성하게 되었다며, 편찬 경위를 밝히고 있다. 이어 후반부에는 청금록 작성의 지속적이 유지를 당부하며 서문을 마무리하였다.

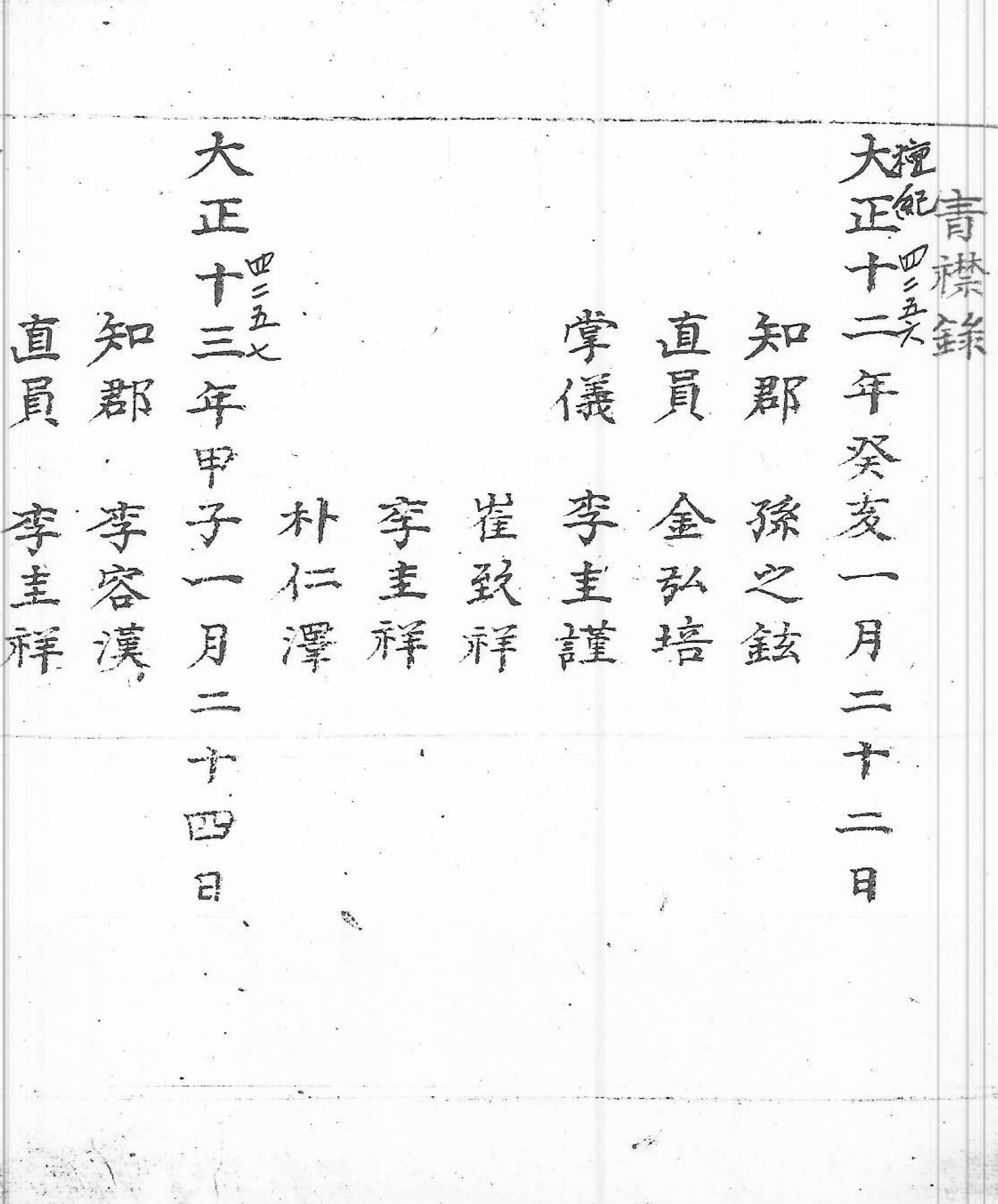

본 청금록의 교임 명단은 1923년 1월 22일자부터 시작된다. 모두 열 번에 걸쳐 작성된 교임안을 수록하였는데, 이중 마지막 1944년 2월 3일의 교임안은 본 자료가 엮여진 이후에 추록한 것이다. 이어 자료 말미의 1945년 4월 15일의 교임안은 날짜만 명기해 놓은 채 끝이 난다. 교임안에서 확인되는 1923년부터 1944년까지의 자인향교 교임으로는 直員과 掌議가 있다. 단 직원과 장의 앞에는 당대 郡守를 뜻하는 知郡을 명기해 놓았다. 가장 앞에 현직 지방관을 기입하는 것은 이전에 작성된 다른 두 편의 청금록에서도 확인된다. 다만 본 자료에는 慶山郡守인 知郡을 명기하였으나, 이전에는 慈仁縣監을 지칭하는 知縣을 명기해 놓았다. 조선시대 향교가 비록 지방 유림의 公議로 운영되었지만, 어찌되었던 官學이었기 때문에 그 전통을 표방하고자 지방관을 명기한 듯하다.

향교를 대표하는 首任은 直員으로 나타난다. 직원은 韓末 일제가 향교 운영을 통제하고자 임명한 교임이다. 다양하게 불리던 향교 수임을 직원으로 통일하고 관이 직접 임명하게 함으로써, 유림들의 활동을 통제하려 한 것이다. 이에 따라 이전까지 都有司로 불리던 자인향교의 수임도 직원으로 불리게 되었고, 그 명칭이 본 자료에 그대로 반영되었다. 다만 副任인 掌議(또는 掌儀)는 그대로 유지가 된다. 교임의 수는 직원 1인, 장의 2~7인 체제이다. 직원은 1인으로 고정되어 있으나 장의는 고정되어 있지 않은데, 3인 체제가 가장 많이 나타난다. 한말까지 보통 2인 체제로 운영되었던 것과 비교되며, 이전에 기재되어 있던 장의 이하의 齋有司나 庫子 등은 수록하지 않았다.

직원 또는 장의로 임명된 인사들은 성씨별 분류가 가능하다. 知郡으로 명기된 인물과 중임 또는 재임한 인물을 제외하고, 교임을 역임한 인물은 모두 33명이 된다. 이들을 다시 성씨별로 나열하면 金氏 7명, 李氏 5명, 崔氏 5명, 裵氏 3명, 許氏 3명, 朴氏 2명, 全氏 2명, 黃氏 2명, 石氏 1명, 宋氏 1명, 林氏 1명, 張氏 1명 순으로 나타난다. 金氏, 李氏, 崔氏, 裵氏, 許氏의 비중이 높은 것은 이전 청금록에서 나타나는 현상이다. 다만 朴氏의 비중이 이전보다 다소 낮게 나타난다. 조선후기 자인현의 향교 운영을 주도했던 가문이 일제강점기에도 향교 운영을 주도했음을 확인 할 수 있다.

한편, 자료에는 말소 흔적이 발견된다. 마지막 교임안의 군수 이름과 年號가 말소되어 있다. 당시 경산군수는 일본인 月島莊雄이었기 때문에 일본의 연호인 昭和와 함께 해방 이후 어느 시점에 말소시킨 듯하다. 이 때문에 1944년 이전의 昭和 연호 앞에는 檀紀가 기재되어 있다.

[자료적 가치]

일제강점기 향교 운영의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 우선 본 자료에서 가장 눈에 띄는 것은 교임으로 直員이 등장한다는 것이다. 이전까지 都有司가 자인향교의 首任이었지만 일제의 1909년 訓令에 따라 직원으로 명칭이 변경되어, 일제의 적극적인 통제를 받게 된다. 향교를 중심으로 유림들이 결집하는 것을 미연에 방지하고, 향교 운영을 적극적으로 통제하겠다는 의도가 반영되어 있다.

그리고 박순국이 쓴 서문에는 완곡하게 표현되어 있지만, 향교의 쇠락에 따른 청금록 작성의 중지는 韓末 이후 일제가 전개한 향교 통제 정책의 결과로 볼 수 있다. 조선시대 향교는 단순히 교육 및 교화의 기능만 수행한 것이 아니라, 지역 유림들이 결집하여 鄕論을 전개해 나가는 자치 조직으로 운영되고 있었다. 따라서 향교는 한말부터 일제의 정책에 반하는 여론이 형성될 여지가 높은 곳이었다. 이러한 이유로 한말부터 일제는 교임 임명을 적극적으로 간섭하고 재정을 직접 관리함으로써 향교를 통제해 나갔던 것이다. 일제강점기 후반까지 자인향교의 청금록 작성이 중지된 것도 여기에서 비롯된 것이라 할 수 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『慶山市誌』, 慶山市, 1997

이광우,이수환