1914년부터 1971년까지 慶尙北道 靑松郡 소재 眞寶鄕校 校任으로 활약했던 인사들의 명단과 교체 연월을 기록한 서책.

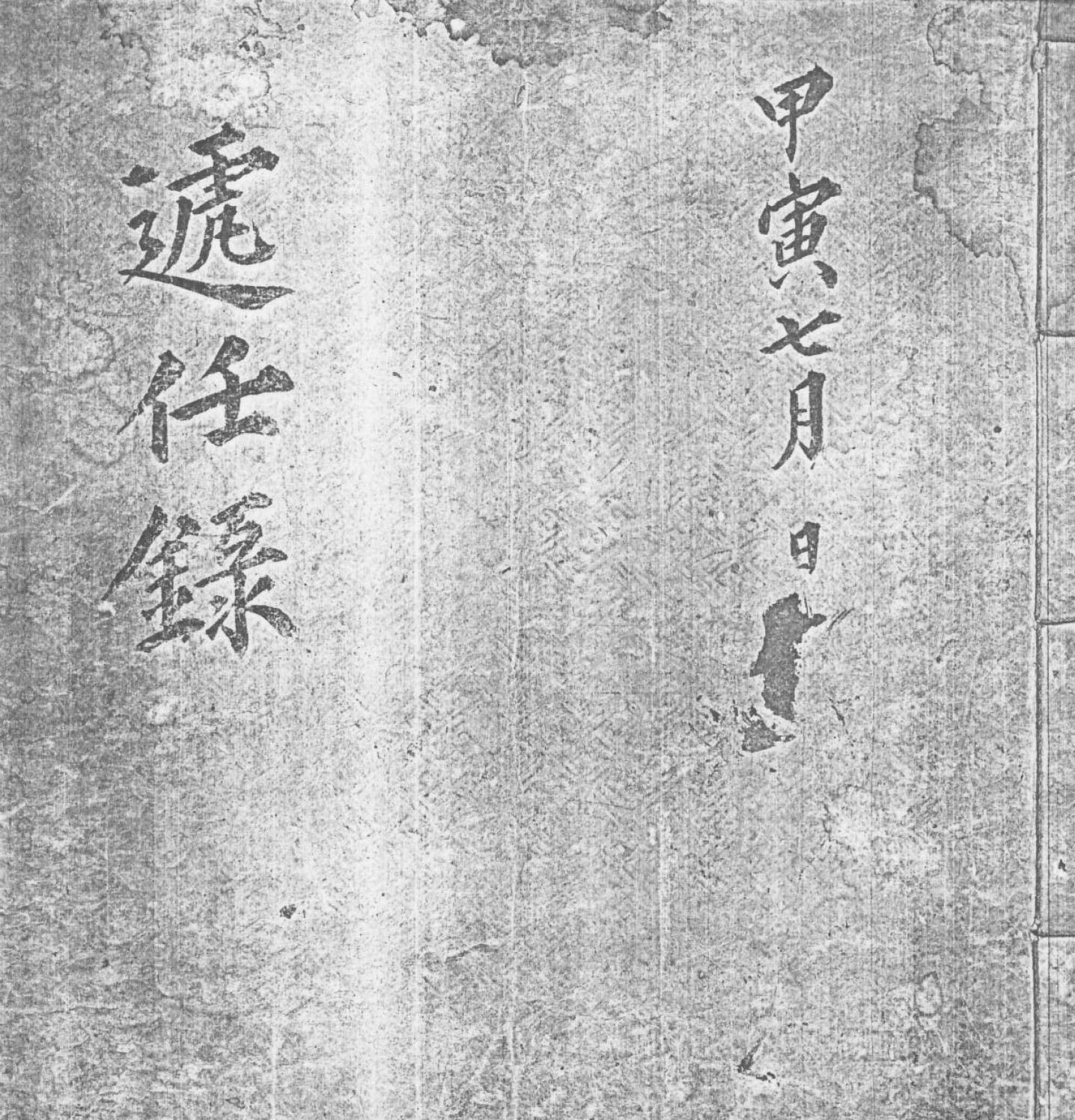

甲寅七月日遞任錄

[내용 및 특징]

지금의 慶尙北道 靑松郡에 위치한 眞寶鄕校의 교임 명부로 표제는 ‘甲寅七月日遞任錄’이다. 진보향교는 이전까지 慶尙道 眞寶縣, 그리고 1914년 행정구역 개편 이전까지는 慶尙北道 眞寶郡에 소재하고 있었다. 현재까지 진보향교의 『遞任錄』는 3책이 전하는데 앞선 2책은 각각 1836~1896년, 1896~1902년의 기록이며, 본 자료는 가장 마지막인 1914년 7월부터 1971년 8월까지의 내용을 수록하고 있다. 즉 일제강점기 이후의 기록을 다루고 있는 것이다.

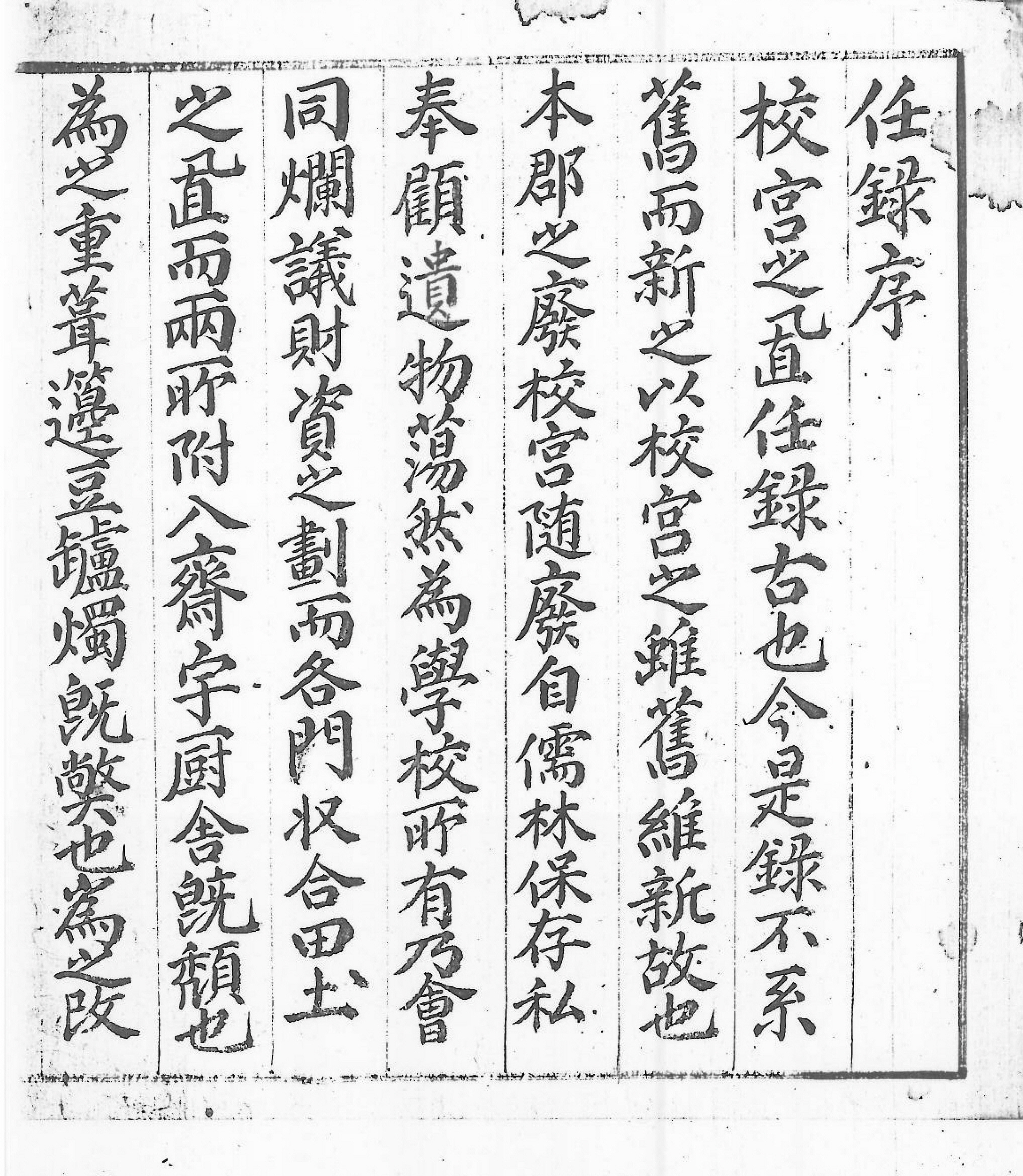

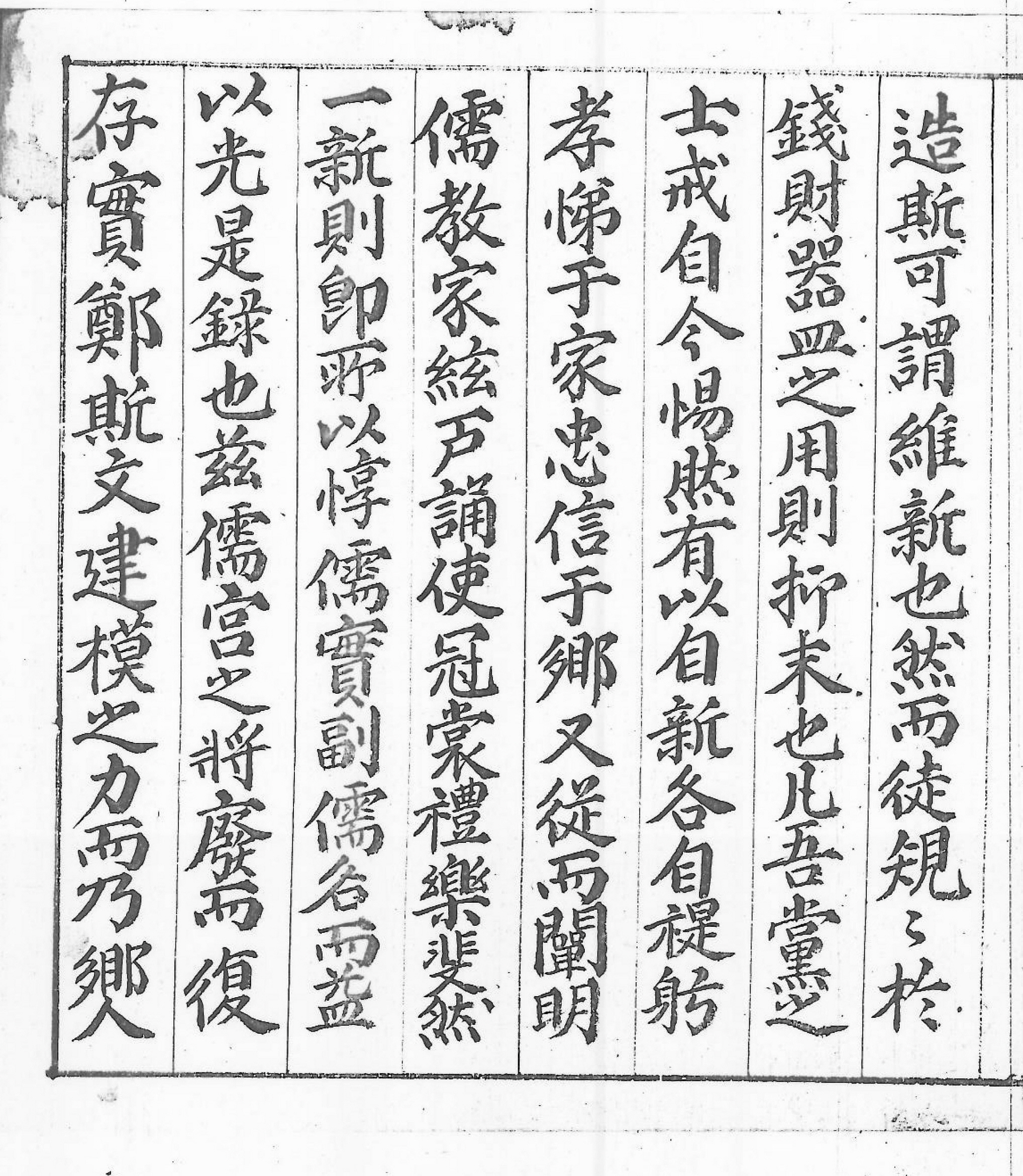

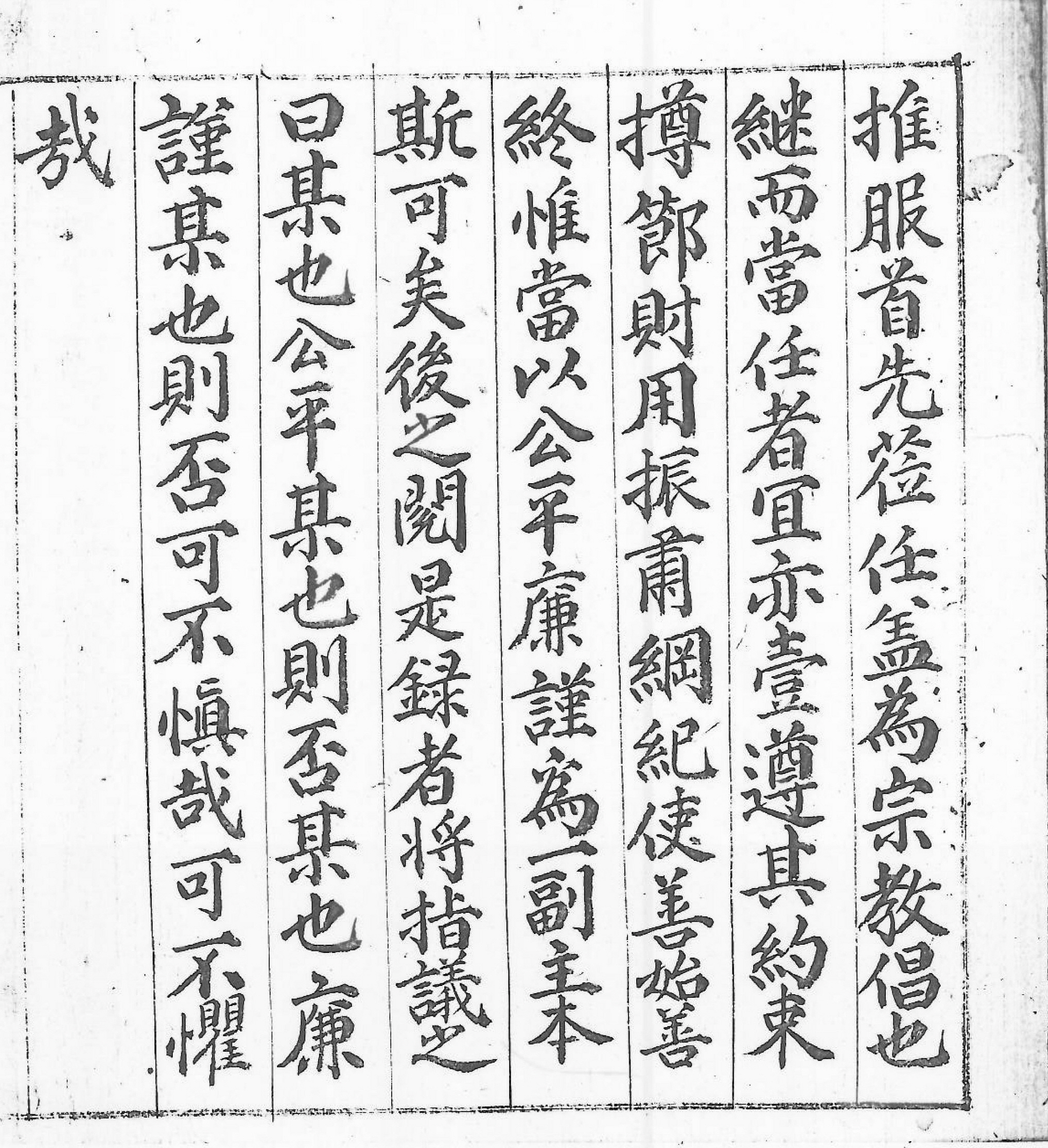

자료 서두에는 「任錄序」라는 제목의 序文이 수록되어 있다. 서문은 權秀升이 1917년 上元에 작성하였는데, 권수승은 서문 작성 이전해인 1916년 9월 진보향교 都有司에 임명된 상태였다. 서문에는 『遞任錄』가 편찬되는 과정 등이 간략하게 언급되어 있다. 먼저 서문에서는 역대 향교 교임 명부인 任錄 작성의 전통이 오래되었음을 전제하였다. 그런데 지금 새롭게 작성되는 진보향교의 임록, 즉 『遞任錄』는 과거의 전통을 계승한 것이 아니라 새롭게 維新한 것이라고 하였다. 이는 행정구역 개편에 따른 진보향교의 퇴락과 맥을 같이 한다. 1914년 4월 1일자로 시행된 행정구역 개편으로 진보군이 청송군에 통합됨에 따라 독립된 고을의 향교 기능이 중단되었던 것이다. 아울러 유림들이 자발적으로 모아 놓은 재물이 탕진되어 향사가 제대로 시행되지 못하였으며, 齋宇와 廚舍도 퇴락하게 되었다고 한다. 이에 고을의 유림들이 회동을 가지게 되었으며 재물을 새롭게 모아 향교를 예전처럼 회복시킴과 동시에 다시 교화의 장소로 삼고자 했을 것이다. 그리고 여기에는 지역을 대표하는 유림 鄭建模의 역할이 컸다고 한다. 진보의 유림들도 그의 공을 인정하여 퇴락했다가 새롭게 개편되는 진보향교의 首任으로 삼게 되었다. 실제 정건모는 본 『遞任錄』에서 가장 빠른 1914년 7월의 도유사로 임명되어 있다. 아울러 임록을 새롭게 작성하여 꾸준하게 교임들을 기록할 것이니, 이를 통해 公平함과 廉謹함을 가리고 반성하는데 충분히 활용할 것이며, 교임 모두가 삼가는 자세를 가질 것을 당부하면서 서문을 마치고 있다. 비록 서문에서는 밝히고 있지 않지만, 진보향교가 예전과 비교하여 퇴락하게 된 것은 향교를 교육기관으로 인정하지 않고 관에서 통제하려던 일제의 정책이 반영되었기 때문임은 충분히 고려해야 할 것이다.

『遞任錄』에는 1914년 7월 都有司 정건모, 掌議 權泰煥을 시작으로 57년간 교체된 교임의 명단과 해당 연원을 기록해 놓았다. 경우에 따라서는 성명 아래에 세주로 ‘單子’, ‘服單’, ‘喪單’, ‘病單’을 기재해 놓았는데, 어떠한 사정으로 임명은 되었으나 부임하지 못했을 때 그 사유를 기재한 듯하다. 교임의 직임은 기본적으로 도유사 1인, 장의 1인 체제였다. 도유사는 향교를 대표하는 首任으로, 특히 영남의 향교에서 수임을 지칭하는 교임명으로 많이 사용되고 있었다. 그 외 色掌이나 有司, 그리고 東西齋 별로 임명된 각종 齋任은 확인되지 않는다. 진보향교의 도유사 1인, 장의 1인 체제는 언제부터인지는 모르나 1836년부터 기록된 다른 『遞任錄』에서도 확인되는 사례이다. 하지만 일제강점기로 접어들면서 교임의 명칭과 임명되는 인원의 수도 변화하기 시작한다.

본 자료 초반의 교임 명칭은 도유사와 장의로 불렸지만 1920년 10월 처음으로 도유사 대신 直員으로 權秀洞이라는 인물이 임명되었다. 다음 교체 기록인 1921년 8월 權泰國이 다시 도유사로 임명되지만, 그 다음인 1922년 2월 權泰煥이 직원으로 임명되면서 도유사라는 명칭은 다시 등장하지 않는다. 사실 직원이라는 명칭은 1908년 10월 29일에 있었던 「勅令 제76호」로 등장하게 된 것이다. 원활한 향교 통제를 위해 도유사와 같은 자치적인 성격의 교임 대신 직원을 교장으로 두게 함으로써, 향교 운영의 통제를 원활히 하기 위한 일제의 조치였다. 진보향교가 칙령 발표 이후 바로 이 명칭을 공식적으로 사용했는지에 대해서는 명확하지 않지만, 분명한 것은 1922년을 기점으로 자체 기록인 『遞任錄』에 분명히 직원을 사용했다는 점이다. 하지만 직원이라는 명칭은 典校로 바뀌게 된다. 1948년 5월 申斗煥과 鄭瀚模가 전교로 임명되면서 지금까지 이 명칭은 그대로 사용되고 있다. 다만 副任인 장의라는 명칭은 1836년의 기록부터 현재까지 그대로 유지가 된다.

향교 교임의 숫자에도 변화가 있다. 도유사 1인, 장의 1인 체제였지만 1920년 10월 도유사가 직원으로 바뀌면서 장의 숫자도 3인으로 늘어난다. 역시 이듬해 잠시 도유사로 환원되면서 1인으로 줄어들지만, 직원이라는 명칭이 부활하던 1922년 2월 다시 3인 체제로 환원되었다. 이후부터 가끔씩 1인 내지 2인만 장의로 임명되는 경우도 있었지만, 대체로 1962년까지는 3인 체제가 유지된다. 그리고 1962년 8월부터는 특별히 고정되지 않고 3~6인 체제로 이어지고 있다. 전교의 숫자도 유연성이 생기는데, 대체로 1인 체제로 운영되었지만 1948년 처음 전교를 임명할 때 2인을 임명하였으며, 경우에 따라서는 3인을 임명하기도 하였다. 그리고 1965년 8월에는 1회에 그쳤지만 獻官이라는 별도의 교임 4명을 두기도 했다. 교임의 임기는 일정치가 않다. 조선시대 향교 首任과 副任은 대략 1년 정도의 임기를 가지고 있었지만 20세기 초반 이후 향교의 권위가 예전 같지 않은 상황에서 1년을 채우는 경우가 드물게 나타난다. 본 자료에 나오는 교임의 임기도 거의 1년을 채우지 못하고, 한 해에 복수의 교임이 임명되고 있다. 경우에 따라서는 한 달에 수차례의 교체가 이루어짐이 확인되기도 한다. 다만 본 자료의 가장 서두에 기재되었으며, 서문에서 확인되듯이 진보향교를 새롭게 운영하는데 큰 역할을 했던 정건모는 장의 권태환과 더불어 2년 이상 교임을 유지하기도 했지만, 이는 특별한 경우로 볼 수 있다.

진보향교의 교임으로 임명되는 인물들은 지역 유림의 공의를 거쳐 임명되었다. 따라서 지역을 대표하던 사족 가문 출신 인사가 임명되는 것이 일반적이었다. 진보향교 교임으로 임명된 인사들의 성씨를 수임과 부임 구별 없이, 그리고 연임과 재임을 제외하고 인원만 파악하면 모두 163명의 교임 역임자가 나타난다. 이들을 다시 성씨별로 나열하면 權氏 49명, 申氏 48명, 李氏 17명, 金氏 14명, 鄭氏 11명, 朴氏 10명, 吳氏 3명, 趙氏 3명, 崔氏 3명, 琴氏 1명, 柳氏 1명, 裵氏 1명, 宋氏 1명, 黃氏 1명 순이다. 대체로 權氏, 申氏, 李氏의 비중이 높은데 이는 조선시대 작성되었던 『遞任錄』 수록 교임의 성씨 분포 양상과 큰 차이가 나지 않는다. 즉 조선후기 진보 지역의 유력했던 사족 가문의 후손이 20세기 교임으로 다수 임명되었음을 알 수 있다.

[자료적 가치]

일제강점기 이후 향교 운영의 일면을 살펴 볼 수 있게 해주는 자료이다. 비록 향교 교임의 명부이나, 그 序文에는 일제의 통제를 받는 향교의 현실이 완곡하게나마 표현되어 있음을 주목해야 한다. 조선시대 향교는 지방 官學을 대표하고 있었으나, 실제로는 재지사족의 공론에 의해 운영되는 향촌자치 기구에 가까웠다. 진보향교도 마찬가지였지만, 조선후기 사족 중심의 신분질서체제의 붕괴와 근대식 교육 기관의 도입에 따라 향교의 위상과 권위가 떨어져 갔다. 거기다가 한말 이후에는 일제의 간섭으로 直員을 두게 하여 관의 직접적인 통제를 받게 했으며, 향교 재산의 직접적인 운영에도 제재를 가했을 뿐만 아니라, 공식 교육기관으로 인정하지 않는 등 통제의 수위를 높여갔다. 향교가 한말 의병을 후원하기도 했으며, 때로는 근거지 역할을 했기 때문이다. 이러한 일제의 정책으로 진보향교도 퇴락할 수 밖에 없었던 것이며, 지역 유림들의 公議로 새롭게 향교를 재건하고 維新의 입장에서 교임 교체 명부인 『遞任錄』을 작성하기에 이른 것이다.

한편, 진보향교 교임의 성씨 분포를 확인해보면 權氏, 申氏, 李氏의 비중이 높다. 이러한 추세는 19세기 진보향교 교임 분포와 큰 차이가 없는데, 이들의 성관은 각기 安東權氏, 平山申氏, 眞城李氏 등이다. 조선후기 이래 향교를 중심으로 진보 지역 鄕權을 주도하던 가문에서 교임들이 다수 배출된 것이다. 다만 20세기 이후 급속히 진행된 산업화로 주요 인재가 대부분 도시로 유출된 상황에서 더 이상 향교는 예전처럼 지역의 핵심 인사가 임명되어 지역 여론을 주도하던 장소가 아니라는 점을 유념해야 한다. 지역에서 전통문화를 계승하려는 유림들의 활동 장소로 활용되고 있는 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『조선후기향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 민음사, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환