1891년 慶尙道 玄風縣 玄風鄕校에서 고을 내 各面에 소재한 전답을 팔고, 그 돈으로 殖利를 놓기 위해 작성한 장부와 節目

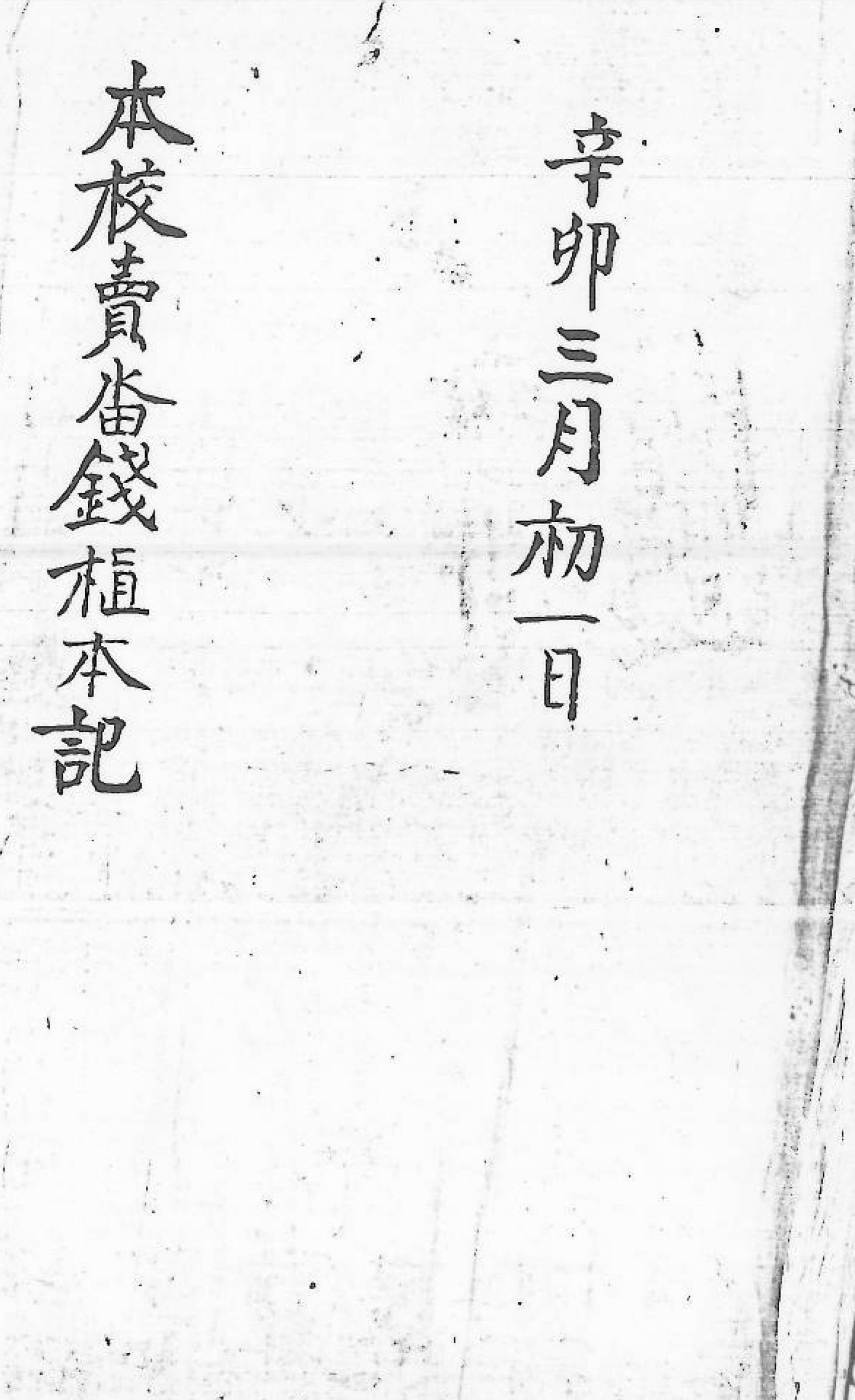

辛卯三月初一日本校賣畓錢植本記

[내용 및 특징]

1891년 3월 1일慶尙道 玄風縣 玄風鄕校(現 대구광역시 달성군 현풍면 소재)에서 작성한 장부와 節目이다. 표제에 ‘本校賣畓錢植本記’라 되어 있듯이, 본 자료는 현풍향교가 고을 各面에 소재한 전답을 팔고, 그 돈으로 이자를 놓으면서 작성한 장부이며, 말미에는 그 운용에 대해 규정한 절목을 수록하였다. 표지에 ‘辛卯’라는 干支가 기재되어 있는데, 본문에 수록된 16개 面이 조선후기 현풍현의 행정구역이라는 점, 가장 말미에 수록된 향교 首任의 명칭이 都有司라는 점, 그리고 현풍향교에 소장되어 있는 1632년부터 1838년까지 역대 도유사를 수록한 『都有司案』에 현직 도유사 金熙純이 확인되지 않는 것으로 보아, 辛卯年이 1891년임을 알 수 있다.

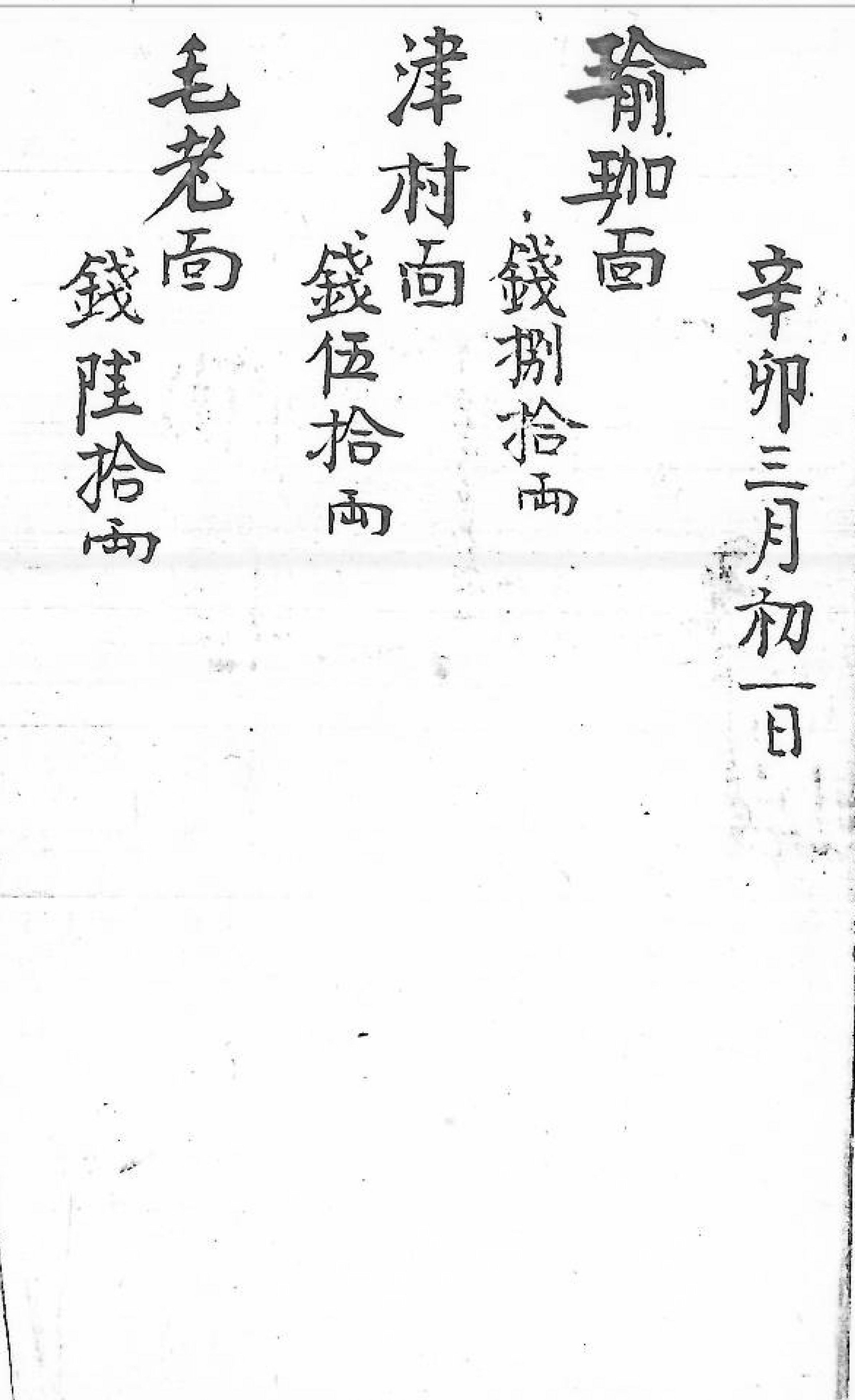

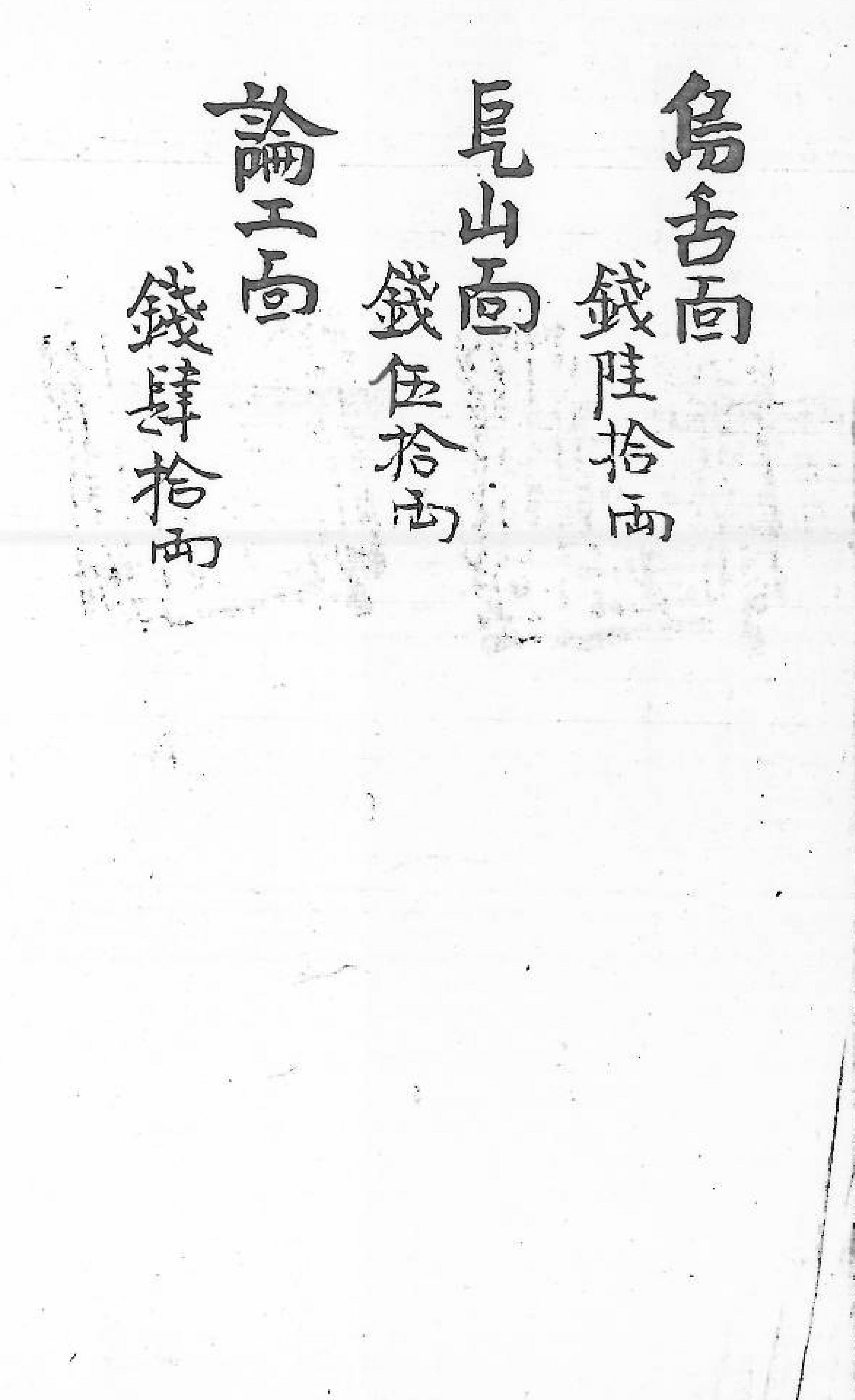

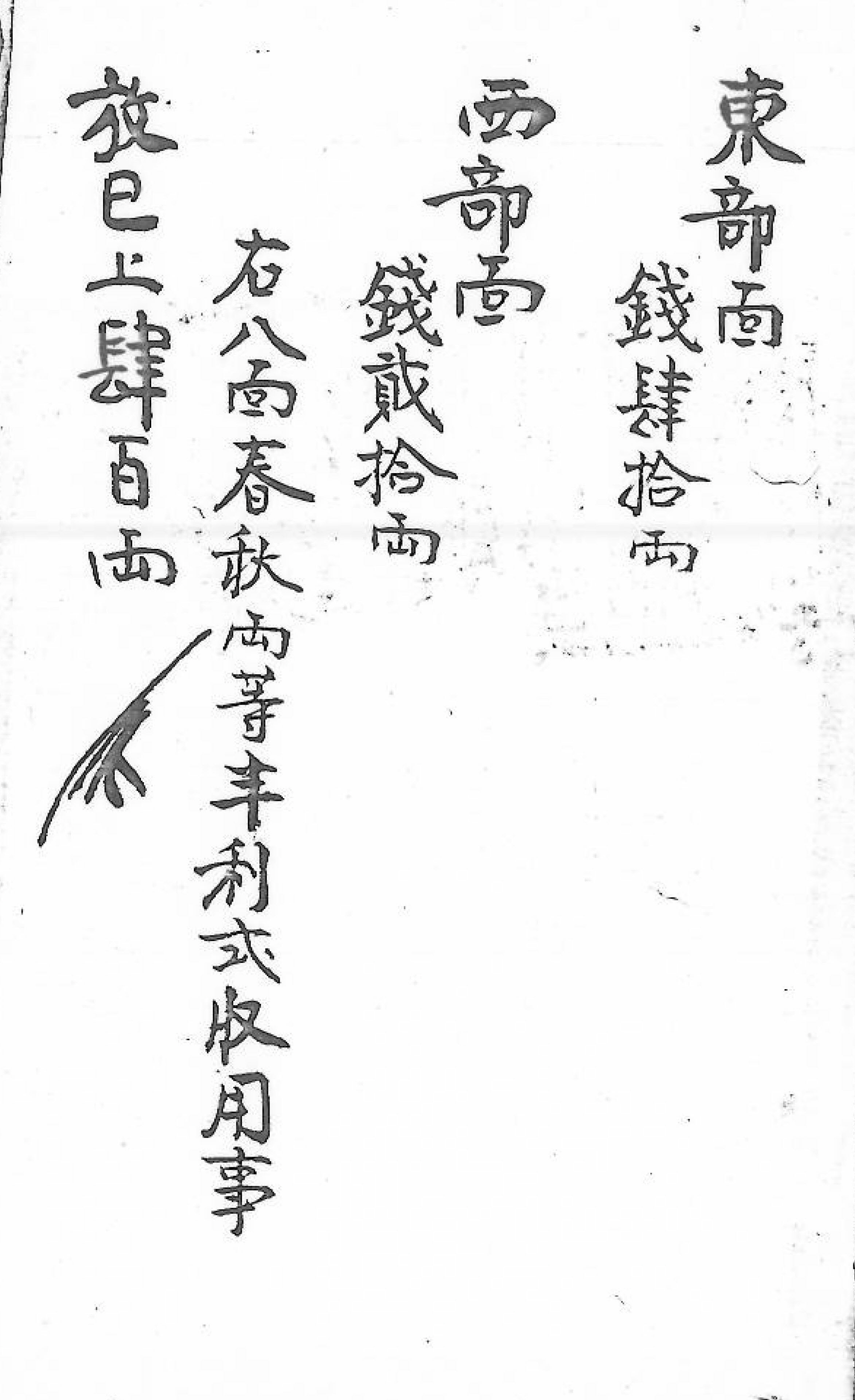

장부는 各面별로 殖利한 금액을 기재해 놓았다. 이에 따르면 瑜加面 80兩, 津村面 50냥, 毛老面 60냥, 烏舌面 60냥, 乭山面 50냥, 論工面 40냥, 東部面 40냥, 西部面 20냥이며, 이상 8개면에는 400냥을 빌려주고 봄과 가을에 반식 收用한다고 규정하였다. 이어 馬山面 83냥, 山田面 83냥, 亏萬面 83냥, 末亦面 83냥, 妙洞面 83냥, 求智面 83냥, 畓谷面 60냥, 旺旨面 42냥으로 이상 8개면에는 600냥을 빌려주고 冬至에 이를 거두어들인다고 규정해 놓았다. 이와 같이 이자를 놓는 금액은 모두 1,000냥으로 확인된다. 이자를 놓은 자금의 운용 규정에 대해서는 장부 다음의 節目에 수록되어 있다. 절목의 대략은 다음과 같다.

右에 절목하는 일은 本校의 畓이 척박하고 건조하여 조금만 旱災를 입어도 매번 退卜함이 있다. 門中 儒戶의 돈은 해마다 늘어나는데, 만약 이것이 그치지 않는다면 公私가 모두 廢하게 될 것이다. 琴瑟이 조화를 이루지 못하면 반드시 解弛해서 更張해야하는 까닭에 別般 公議하여 향교 논 半耕의 땅과 陳廢한 땅을 아울러 묶어 斥賣하여 一邑에 植本하여 利子를 거두어 捧用할 일.

一, 논을 판돈은 1,200냥이요, 밭을 판돈이 100냥이다. 합하면 1,300냥인데, 그 중 300냥은 東廡와 西廡의 翻瓦와 庫直의 6朔 料로 낼 것. 一, 600냥은 8면의 植本을 冬至에 마감할 때, 모두 모여 收捧하여 保長 및 買畓할 것. 一, 3~4년을 한계로 좋은 畓 5~6石의 땅을 선택해서 사들이고, 그 후 植本은 영원히 혁파할 것. 一, 본 향교 流用은 300냥으로 酌定할 것. 一, 慕入한 돈 49냥 5戔, 補弊錢 50냥, 植本錢 200냥으로 세 가지를 합하면 299냥 5戔이다. 一, 焚香 下記는 72냥씩 酌定할 것. 一, 봄과 가을의 享禮 때 120냥을 酌定할 것. 一, 三厲祭 때는 45냥씩 酌定할 것.

향교가 보유하고 있던 田畓을 斥賣하고, 그 중 1,000냥을 立本으로 삼아 殖利를 했다는 것이다. 殖利를 통해 축적된 자금은 향교에서 가장 중요한 행사인 祭禮 등에 사용될 것이며, 향후 좋은 토지를 구입하는 것으로 규정해 놓았다. 다만 殖利를 놓는 대상자와 이자율에 대해서는 밝히지 않았다. 당시 관행으로 보아 1할을 훨씬 초과하는 高利貸였을 것으로 추정된다. 절목 다음에는 현직 校任이었던 都有司 金熙純, 齋任 郭燾坤과 金縉東의 성명이 기재되어 있다.

[자료적 가치]

현재까지 현풍향교에 전해지는 조선시대 경제 관련 문건은 거의 대부분 逸失된 상태로, 19세기 말기의 단편적인 경제적 기반과 그 운영 추이를 살펴 볼 수 있는 정도이다. 향교의 경제 기반으로는 전답, 노비, 鄕校村, 校保, 儒錢, 官輔 등 다양하지만, 본 자료에서 확인되는 殖利錢도 적지 않은 비중을 차지한다. 조선후기 화폐경제가 널리 보급되고 있던 상황에서 殖利는 거의 전국 대부분 향교가 재정을 확보하는 방법으로 널리 활용하였는데, 이와 관련된 기록이 현풍향교에서도 확인되고 있는 것이다.

『大東地志』, 金正浩, 1864

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환