[내용 및 특징]

1802년부터 1867년까지 慶尙道 軍威縣의 軍威鄕校에서 치러진 釋奠禮 때의 獻官과 諸 執事 명단을 수록해 놓은 자료이다. 앞부분이 상당량 탈락되어 있어 1802년 이전 군위향교의 제 執事 기록도 있었음을 알 수 있다. 표지 또한 탈락되어 정확한 표제명도 확인되지 않는다. 전체적으로 자료의 훼손이 심해 이름 또는 직임 등을 확인 할 수 없는 곳과 탈락으로 인해 군데군데 누락된 기록도 많으며, 일부 기록은 순서가 뒤섞여 엮여진 곳도 있다. 제 집사의 명단은 특정 시기에 엮여진 것이 아니라 석전례나 중요한 비정기적 祭禮가 있을 때마다 정리하여 追錄하는 형식으로 작성되었다. 본 任司錄은 2책을 合綴한 것으로, 1802년부터 1843년까지의 기록을 1책, 1844년부터 1867년까지의 기록을 1책으로 따로 엮었지만, 어느 시점에 한 책으로 合綴되어 지금까지 전해지고 있다.

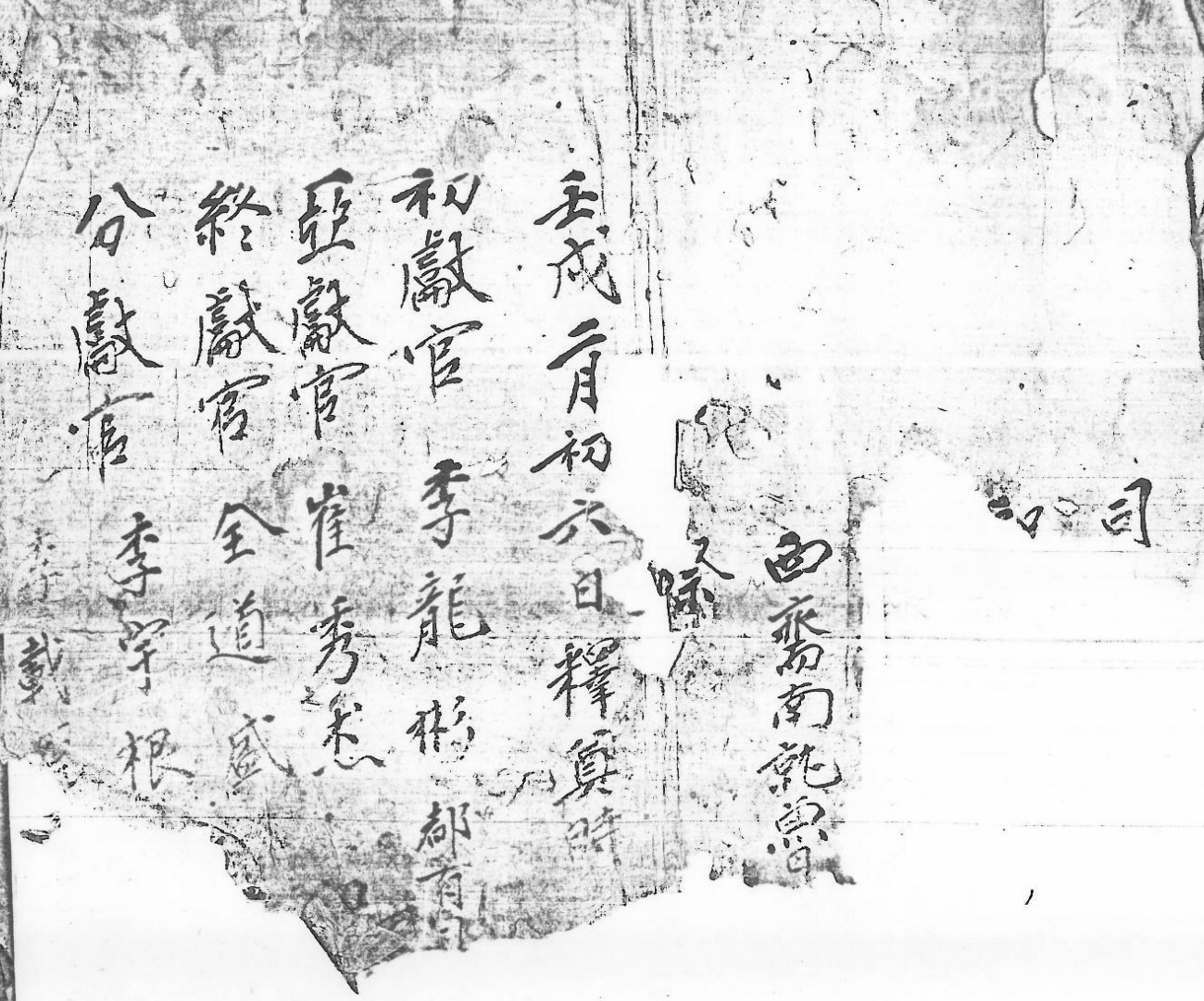

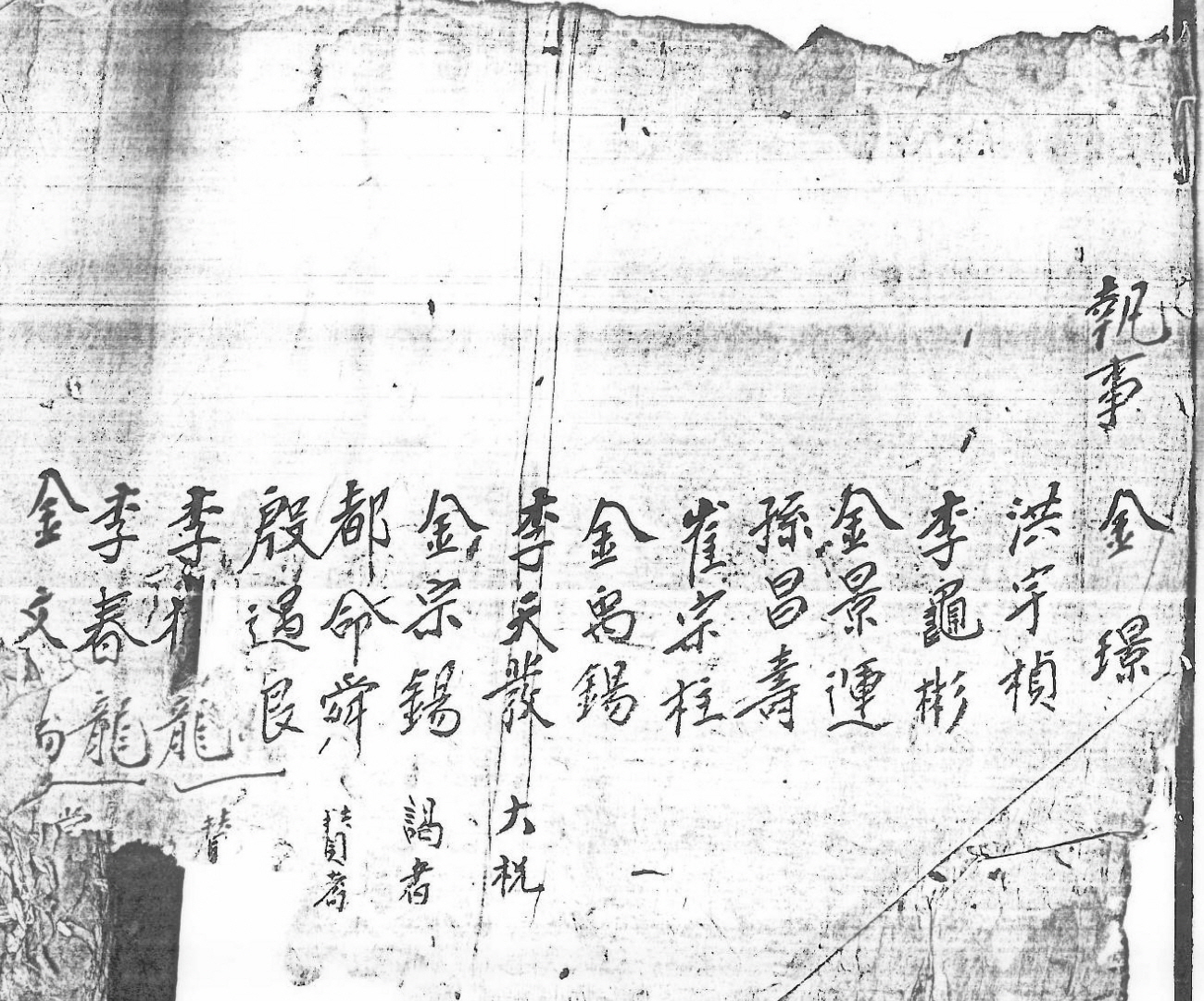

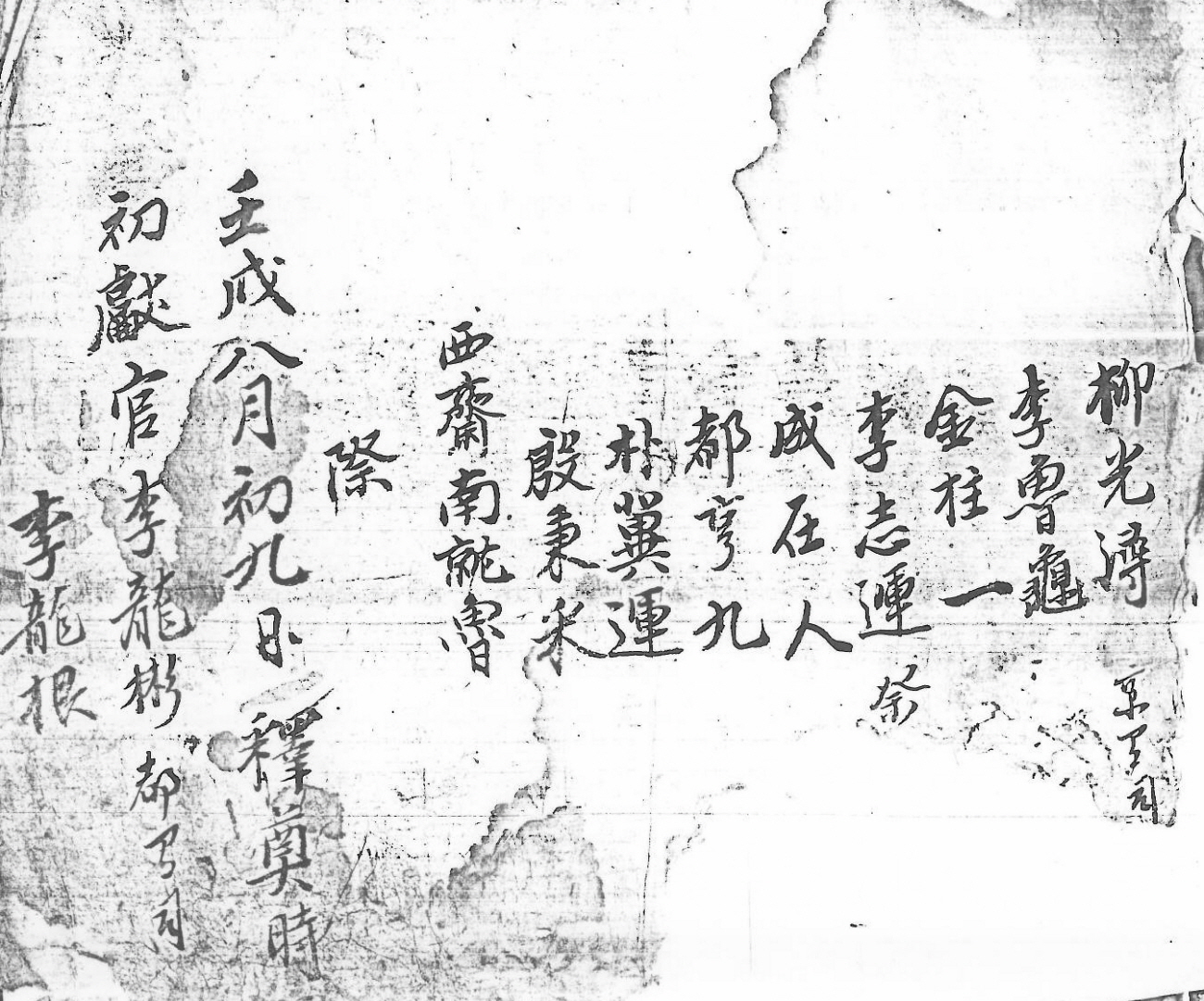

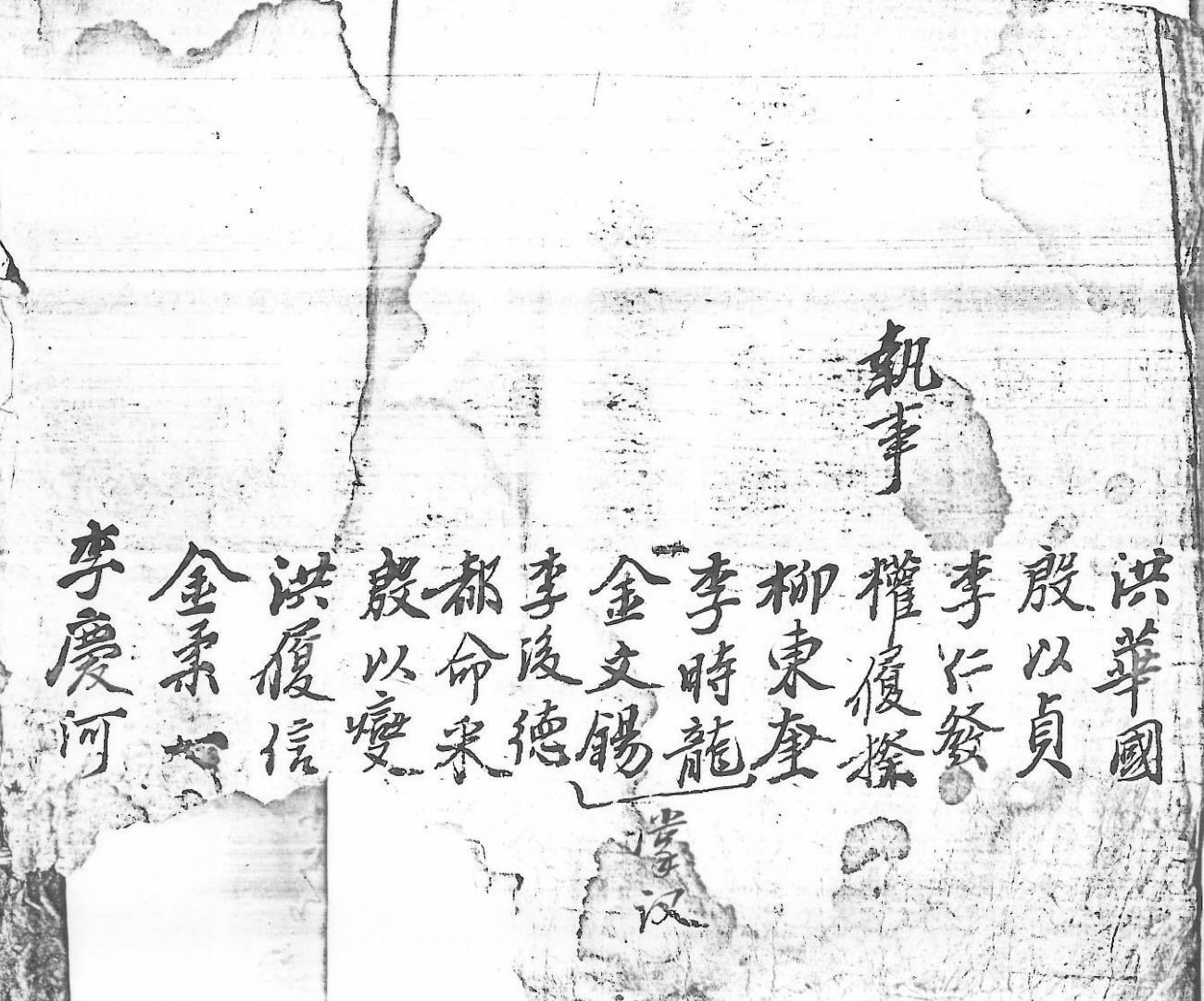

본문의 구성은 우선 석전례나 기타 제례가 치러진 해의 干支와 월일을 기재해 놓고, 初獻官 이하 제 집사를 기재하는 순으로 엮어 놓았다. 만약 헌관이나 제 집사로 향교 校任을 맡고 있던 인사일 경우 이름 아래에 세주로 직임을 기재해 놓았으나, 그 명칭이나 세세한 방식은 일률적이지 않다. 특정한 사유로 不參했을 경우에도 세주로 해당 사유를 기재하였으며, 훗날 해당 인사가 改名한 사실이 확인되었을 경우에도 개명한 이름을 세주로 기재해 놓았다.

명단은 기본적으로 仲春과 仲秋, 즉 2월과 8월의 각 上丁日에 행해지는 석전례의 제 집사 명단을 수록하는 것으로 이루어져 있다. 명칭은 일률적이지 않은데 釋奠, 春享, 秋享을 가장 많이 사용하였으며, 그 외에도 春享釋奠, 秋享釋奠, 釋菜, 大享, 大享釋奠, 大祭, 釋奠大祭, 享禮라는 명칭을 사용하였다. 獻官執事分定記, 齋會錄 등의 제목을 사용하는 경우도 드물게 나타난다. 탈락된 앞부분을 제외하고 확인되는 1802년 2월의 석전례부터 마지막 1867년 2월의 석전례까지 제 집사의 명단을 모두 수록하고 있지만, 1843년의 추향, 1844년의 춘향과 추향, 1849년의 춘향과 추향, 1850년의 춘향과 추향, 1852년 추향, 1862년의 춘향, 1863년의 춘향의 기록은 날짜 부분이 확인되지 않거나 완전히 누락된 것도 있다. 석전례는 행해졌으나 자료를 엮거나 보존하는 과정에서 탈락된 것으로 추정된다. 다만 1805년 2월, 1816년 2월, 1821년 8월, 1830년 8월, 1835년 2월, 1864년 2월은 ‘國恤停行’이라 쓰고 현직 校任인 都有司와 掌議의 성명만 기재해 놓았다. 순서대로 貞純王后, 獻敬王后, 孝懿王后, 翼宗, 純祖, 哲宗의 승하로 향교의 석전례가 정지된 것이다. 정기 제례인 석전례를 제외한 비정기 제례가 4회 확인되는데, 1805년 4월에 있었던 聖殿重修移安과 聖殿還安 때의 제례, 1844년 9월의 還安祭, 1858년의 慰安祭가 해당된다. 향교 건물의 수리로 위패를 옮기게 되면서 치러진 제례와 失火와 같은 사고가 일어났을 때 치러진 제례이다. 임사록에 수록된 석전례와 비정기 제례 때의 祭官은 크게 헌관과 집사로 구분된다. 先賢들에게 잔을 올리는 헌관은 初獻官, 亞獻官, 終獻官, 分獻官으로 다시 구분되어 있으며, 헌관을 도와 제례를 원만하게 진행토록 보조하는 집사는 陳設, 掌牲, 掌饌, 大祝, 贊者, 奉香, 謁者, 贊引, 奉爐, 司尊, 奉爵, 學生, 盥洗位, 東唱, 西唱 등으로 세분되어 있다. 다만 집사의 표기는 일률적이지 않아 맡은 직임을 밝혀 놓지 않고, 집사를 맡은 인사들의 이름만 나열한 기록도 확인된다.

제관 가운데 권위가 높은 헌관은 일반적으로 지역 내 유력한 사족 출신의 인사가 맡고 있었다. 初獻官, 亞獻官, 終獻官, 分獻官은 각각 1인이 원칙이었지만, 당사자의 질병이나 喪禮와 같은 부득이한 사유가 있을 경우 代行을 위해 2인을 임명해 놓은 기록도 확인된다. 헌관 중에서도 초헌관은 해당 고을의 수령이 親行했음이 나타난다. 본 자료에서 확인되는 130여회의 석전례와 기타 제례 가운데 군위현의 수령인 軍威縣監이 초헌관으로 참여한 경우는 47회이며, 참여한 군위현감은 모두 17명이다. 초헌관으로 임명은 되었으나 질병 등의 이유로 불참한 경우를 포함한다면, 18명의 수령이 50회의 석전례 초헌관으로 임명된 것으로 나타난다. 본 자료가 작성되던 1802년부터 1867년 사이에 군위현감으로 임명된 인물은 모두 27명으로 확인된다. 엄밀하게 지켜지지는 않았지만 석전례의 초헌관은 수령이 맡는 것을 표방하고 있었기에 적지 않은 군위현감이 직접 초헌관으로 참여하고 있었던 것이다. 특이한 것은 1844년 9월 27일 還安祭 때의 초헌관으로 義城縣令 李在稼가 임명되어 있다는 점이다. 군위현감이 부재중이었기 때문에 인근 의성현의 수령이 대신 초헌관으로 참석한 듯하다. 실제 그해 6월에 張彦塾이라는 인물이 군위현감으로 부임하였으나, 그해 8월 慶尙道 觀察使 洪鍾英의 狀啓로 義禁府에 체포되고 말았다. 체포 사유는 9월 還安祭 개최의 빌미가 된 군위향교 대성전의 失火 사건 때문이며, 그해 10월이 되어서야 李秉奎가 후임 군위현감으로 제수되었기 때문에, 부득이 의성현령 이재가가 초헌관을 맡았던 것이다.

제 집사의 경우 일반적으로 교생 가운데 유교적 소양이 있는 자로 선출하는 것이 원칙이었다. 군위향교에서는 대략 20명 내외의 제 집사가 임명되었는데, 많을 경우 30명 이상이 임명되기도 하였다. 그런데 조선시대 사족들은 사족 이하의 신분들이 향교에 籍을 올리게 됨으로써, 향교 내에서의 신분적인 구분을 엄연히 하는 추세였다. 사족을 儒生으로 일컬으며 校生과 구분하기도 하였고, 靑衿錄을 따로 작성하기도 했으며, 거처를 東齋와 西齋로 구분하기도 했던 것이다. 군위향교에서도 서재와 동재의 구분을 엄격히 한 듯하며, 이로 인해 西齋에는 사족 이하의 계층이 속해 있었고 그들만의 校任이 임명되기도 하였다. 석전례를 비롯한 각종 제례 때의 집사도 서재 교생에게는 제한되어 있었다. 본 자료의 제 집사 가운데 서재의 교생들을 명확히 구분할 수 없지만 소수의 직임은 이들에게 분담된 것으로 여겨진다. 이러한 추이는 일률적이지 않은데, 1804년까지의 기록에는 西齋 교생일 경우 헌관을 포함한 전체 집사 중 1명만을 임명한 것으로 확인된다. 이후의 구분은 교임인 西齋有司 임명 추이를 통해 분석이 가능하다. 이에 따르면 많을 경우 3명 이상의 서재 교생이 집사로 임명되기도 하는데, 주로 맡은 집사로는 掌牲, 掌饌, 學生, 盥洗位, 東唱, 西唱이 있다. 이중에서도 學生이라는 집사는 서재 교생임을 구분하기 위해 노골적으로 기재한 명칭으로 추정된다.

헌관과 제 집사 가운데 석전례 당시 교임을 맡았을 경우, 해당 인물의 성명 아래에 해당 교임명이 기재되어 있다. 보통 향교의 교임은 제례가 끝난 이후 유림들이 논의를 통해 추천하는 과정을 거쳤는데, 군위향교도 마찬가지였을 것으로 생각된다. 본 자료에서 확인되는 교임으로는 都有司, 掌議, 有司, 典穀, 祭享이 있다. 도유사는 향교 운영을 총괄하고 대표하는 首任 자리로, 지역 내에서 나이가 많고 덕망 있는 인사 가운데 1인을 임명하는 것이 원칙이었다. 명칭은 지역마다 차이가 나지만 영남 지역의 경우 도유사라는 명칭을 가장 많이 사용하였다. 본 자료에는 齋長이라 명기한 경우도 확인되나, 공식적인 수임 명칭이 변경된 것이 아니라 별칭을 기재한 듯하다. 도유사를 수령이 맡는 경우도 있었다. 수령이 興學에 관심을 표명하며 도유사를 맡을 경우 석전례에 초헌관으로 임명되었다. 본 자료에서 확인되는 군위현감 가운데 도유사를 역임한 인물은 모두 4명으로 1815년의 李勉冲, 1824년의 李同淳, 1831년의 金裕淳, 1851년의 李寅正이 여기에 해당된다. 장의는 향교의 副任으로 도유사를 보좌하며 향교 운영을 실질적으로 주도하던 교임으로, 나이가 비교적 젊은 인사 가운데 人望 있는 자가 임명되었다. 도유사와 마찬가지로 해당 지역의 유력 가문 출신 인사가 주로 임명되던 자리였다. 군위향교에서 장의는 2인이 임명되었는데, 이들의 임명 추이는 도유사라는 교임과 함께 군위향교 운영의 주도세력을 가늠할 수 있는 척도가 된다. 그런데 장의의 경우 西齋 교생이 임명되기도 하였다. 1802년 8월의 석전제와 1804년 8월의 석전제에 각각 金仁孫과 權時中이 서재에 기거하며 장의로 임명된 것이다. 본 자료에서 확인되는 확실한 서재 교생의 장의 임명 기록은 이 두 건이 전부로, 19세기 초반을 기점으로 군위향교 교임 선출에 있어 신분상의 기준이 더욱 엄격해진 것으로 추정할 수 있다.

有司는 東齋와 西齋별로 1명씩 모두 2명이 임명되었다. 각각 동재와 서재의 교생을 대표하는 교임이었지만, 신분상으로는 차이를 보이고 있다. 동재의 유사는 사족 가운데 선출되었을 것이며, 서재의 유사는 사족 이하의 교생 가운데 선출된 것으로 여겨진다. 명칭도 차이가 있어 東齋有司의 경우 본 자료에서는 齋有司로만 기재되어 있지만, 서재의 유사는 西齋有司라고 구분하여 기재해 놓거나 이름 위에 西齋를 쓰고 이름 아래에 有司라 쓰는 형식으로 구분하고 있다. 또는 단을 내려 기재함으로써 다른 집사와 구분하는 방식을 취하였다. 정확한 사유는 알 수 없지만 재유사 없이 서재유사 1인, 서재유사 없이 재유사 1인만 기록된 것이 많아, 유사 2인을 모두 임명하지 않는 경우가 적지 않았음을 알 수 있다.

典穀이라는 교임은 典任, 典穀有司, 典局이라고도 불리는데, 주로 향교의 재정을 담당하였다. 향교에 따라 다르지만 상설직이 아니라, 어떠한 행사가 있을 때 설치되는 임시직으로 많이 활용되었었다. 군위향교에서 典穀은 모두 32회가 임명되었는데, 본 자료를 기준으로 한다면 1830년대 이후 대부분 설치된 것으로 확인된다. 1832년 2월의 석전례에 典穀有司가 처음으로 한 차례 나타나며, 1833년 2월 석전례부터는 전곡이라는 명칭이 사용되고 있다. 자료 말미에는 典局이라는 명칭도 두 차례 나타난다. 전곡의 설치 빈도는 후기로 갈수록 잦아져 한 해에 펼쳐지는 석전례에 모두 전곡이 임명되는 경우를 자주 확인 할 수 있다. 전곡은 서재 교생 가운데 선출된 것으로 여겨진다. 본 자료 전곡 역임자 중 西齋有司를 역임한 인물이 다수 확인되며, 석전례에서 그들의 직임도 掌牲, 掌饌, 學生, 盥洗位, 東唱, 西唱에 한정되어 있기 때문이다. 그 외 祭享이라는 교임이 있다. 매 석전례 때마다 일률적으로 확인되는 교임은 아니지만 제례와 관련하여 실무를 맡은 교임으로 여겨진다. 掌議나 東齋有司가 겸임하는 경우가 많이 나타나고 서재 교생들이 맡고 있는 집사 중에서는 드물게 나타나는 것으로 보아, 보통 동재 교생 가운데 임명한 것으로 추정된다.

한편, 명단 가운데에는 이름을 削籍한 흔적이 적지 않게 확인된다. 자료의 훼손 때문에 고의적인 삭적인지 훼손으로 인한 탈락인지 구분하기 힘든 흔적이 적지 않지만, 적어도 40여 군데 이상을 찾을 수 있다. 그런데 삭적된 인물의 절반 이상이 서재 교생이거나 이들이 주로 맡던 掌牲, 掌饌, 學生, 盥洗位, 東唱, 西唱 가운데서 많이 나타난다. 조선후기 향교의 서재 교생은 避役 또는 사족 이하 계층의 신분 상승 수단으로 많이 활용되고 있었다. 이에 동재의 교생, 즉 전통적인 사족들은 신분적인 제한이나 구별을 둠으로써 향교 내에서 자신들의 신분적 위치를 확고히 하려 했다. 군위향교의 삭적 흔적이 이들에 집중되어 있는 것도 어떠한 신분적인 제한이나 견제, 또는 후손들의 이해관계 등이 작용했던 것으로 추정할 수 있다.

본 자료에서 확인되는 명단은 성씨별 구분이 가능하다. 헌관과 제 집사 등을 역임한 성씨를 회수별로 나열하면 李氏 243회, 洪氏 130회, 金氏 130회, 殷氏 63회, 朴氏 56회, 柳氏 49회, 崔氏 44회, 都氏 43회, 司空氏 37회, 徐氏 25회, 全氏 22회, 成氏 17회, 鄭氏 15회, 權氏 15회, 孫氏 14회, 梁氏 13회, 南氏 7회, 朱氏 6회, 申氏 3회, 延氏 3회, 宋氏 3회, 曺氏 2회, 尹氏 1회, 吉氏 1회, 張氏 1회, 閔氏 1회 순이며, 모두 26개 성씨가 참여한 것으로 나타난다. 이는 다시 세분할 수 있는데, 석전례 때 가장 권위과 높은 獻官, 향교 교임의 핵심으로 오랫동안 사족들이 차지하였던 도유사와 장의만을 추려 내어 성씨별로 나열하면 李氏 73회, 洪氏 48회, 金氏 24회, 柳氏 17회, 都氏 15회, 崔氏 11회, 殷氏 11회, 朴氏 10회, 成氏 7회, 司空氏 5회, 鄭氏 5회, 全氏 5회, 徐氏 3회, 權氏 2회, 南氏 1회 순이다. 헌관과 제 집사로 참여한 26개 성씨 가운데 헌관과 도유사, 장의 배출 성씨는 15개 성씨에 불과한 것이다.

한편, 이보다 영향력이 적었을 것이 분명하며 西齋 교생이 포함되어 있는 제 집사의 성씨만을 나열하면, 李氏 170회, 金氏 106회, 洪氏 82회, 殷氏 52회, 朴氏 46회, 崔氏 33회, 柳氏 32회, 司空氏 32회, 都氏 28명, 徐氏 22회, 全氏 18회, 孫氏 14회, 權氏 13회, 梁氏 13회, 成氏 10회, 鄭氏 10회, 朱氏 6회, 南氏 6회, 申氏 3회, 延氏 3회, 宋氏 3회, 尹氏 1회, 吉氏 1회, 閔氏 1회 순이다. 집사 역임 성씨는 26개 성씨로 대체로 전체 성씨와 헌관과 도유사, 장의를 배출한 성씨와 비슷하게 나타남을 알 수 있다. 마지막으로 西齋有司라 기입되어 있거나, 또는 그 옆에 다른 집사들과 단을 낯추어 기록함으로써 西齋에 기거하는 교생임이 확실한 집사를 성씨별로 나열하면 金氏 18명, 梁氏 12명, 孫氏 9명, 李氏 5명, 權氏 3명, 延氏 3명, 宋氏 3명, 崔氏 2명, 徐氏 2명, 朴氏 1명, 司空氏 1명, 閔氏 1명 순이다. 극소수의 집사를 배출한 閔氏, 宋氏, 延氏는 西齋 교생으로만 확인되어, 지역 내 영향력 있는 사족 가문이 아니었음을 알 수 있다.

[자료적 가치]

19세기 향교 운영의 추이와 경상도 군위 지역 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 우선 본 자료에서 주목되는 것은 석전례 때의 헌관 및 제 집사 명단을 기재하면서 교임도 함께 명기해 놓았고, 교임 가운데 신분이 전통적인 사족이 아닌 西齋 교생 출신일 경우 이를 분명히 구분해 놓았다는 점이다. 이러한 부분은 향교 운영과 구성에 있어 서재 교생의 추이를 확인 할 수 있는 부분이다. 조선후기 일반적으로 서재 교생은 避役이나 사족으로의 신분 상승을 위한 자리로 활용되고 있었다. 이러한 부분은 향교 운영을 주도하려는 전통적인 사족의 견제도 받았지만, 향교 운영에 필요한 재정 확보라는 측면 때문에 후기로 갈수록 심화되는 추세였다. 이에 따라 군위향교에서도 서재 교생의 석전례 참여를 증가시키면서도, 이들을 견제하는 모습을 보이게 되었고, 이러한 추이가 본 자료에서 확인되고 있는 것이다.

군위향교의 석전례에 서재 교생의 참여가 늘어나고 있다는 점은 제 집사의 임명 추이에서 확인된다. 본 자료의 초창기 기록에는 제 집사 가운데 확실한 서재 교생은 한두 명 정도였다. 그러나 후기로 갈수록 서재 교생을 위한 집사 자리, 즉 學生, 盥洗位, 東唱, 西唱 자리를 별도로 두고, 여기에 서재 교생을 참여시키고 있음이 나타난다. 아울러 掌牲, 掌饌과 같은 자리도 서재 교생 출신이 맡고 있었으며, 경우에 따라서는 한 집사에 복수의 인물이 임명되기도 하였다. 이러한 부분은 분명 군위향교 내에서 서재 교생의 참여가 확대되고 있음을 반영하고 있는 것이다.

그러나 서재 교생의 석전례 참여 확대가 향교 내 영향력과 직결되는 것은 아니었다. 본 자료에서는 서재 교생의 석전제 참여를 확대하되, 전통적인 사족들이 이를 견제하는 모습도 확인된다. 자료 초반의 기록에서 장의 가운데 1인 정도는 西齋에서 배출되는 것이 확인되지만, 1805년부터는 서재 출신으로 장의에 임명되는 자는 나타나지 않고 있다. 아울러 군데군데 삭적한 흔적이 확인되고 있으며, 이들 흔적 상당수가 서재 교생이 맡은 집사 명단에 집중되고 있음이 나타난다. 이러한 부분은 분명 서재 교생의 참여를 인정하되, 엄연히 통제하고 견제함으로써, 전통적인 사족 중심의 향교 운영을 유지하려 했음을 알 수 있게 해주는 부분이다.

한편, 본 자료에서 확인되는 헌관과 제 집사의 성씨 분포는 향교 운영의 주도권뿐만 아니라 군위 지역 재지사족의 동향도 함께 반영하고 있다. 지역에 따라 추이는 달랐지만 향안 질서의 붕괴, 書院의 私廟化 등으로 인해, 사족들에게 있어 향교 운영의 주도권은 鄕權과 관련하여 중요한 부분으로 작용하게 되었다. 따라서 군위 지역 내 유력한 사족들이 향교 운영에 깊숙이 개입하게 되었으며, 그것이 군위향교 석전례 때의 헌관 임명, 도유사와 장의 역임 등으로 나타나게 되었다. 이들 자리에 대해 성씨별 역임자를 비중별로 나열하면 李氏, 洪氏, 金氏, 柳氏, 都氏, 崔氏, 殷氏, 朴氏, 成氏, 司空氏, 鄭氏, 全氏, 徐氏, 權氏, 南氏의 순으로 나타나고 있으며, 특히 李氏의 비중이 높음을 알 수 있다. 이들 성씨의 姓貫은 延安李氏, 永川李氏, 固城李氏, 光山金氏, 金海金氏, 善山金氏, 南陽洪氏, 密陽朴氏, 比安朴氏, 晋州柳氏, 軍威司空氏, 幸州殷氏, 星州都氏 등으로, 이들은 18세기 이전 군위 지역을 대표하던 재지사족으로 성장한 가문이었다. 이들의 영향력은 19세기 이후에도 지속되어 군위향교 헌관과 도유사 및 장의 등을 독점해 나갔던 것이다.