1736년과 1744년 慶尙道 英陽縣 英陽鄕校에서 실시한 考講 응시자 명단

應講案

[내용 및 특징]

1736년과 1744년에 실시된 慶尙道 英陽縣 英陽鄕校(現 경상북도 영양군 일월면 소재)의 考講 응시자 명단이다. 모두 세 편의 應講案이 수록되어 있는데, 첫 번째 응강안은 연도가 기재되어 있지 않다. 두 번째 응강안이 丙辰 7월, 세 번째 응강안이 甲子 10월의 것으로, 수록된 인물들의 생년을 감안할 때 각각 1736년과 1744년의 기록임을 알 수 있다. 현재까지 영양 영양향교에는 두 편의 응강안이 전하는데 그 중 하나가 본 응강안이고, 나머지 한 편은 1686~1692년의 응강안이다. 두 응강안은 1683년 영양현이 독립된 고을로 復縣되고, 영양 영양향교가 一邑의 관학으로 구실을 하던 초창기 교육 관련 자료라는 점에서 주목된다.

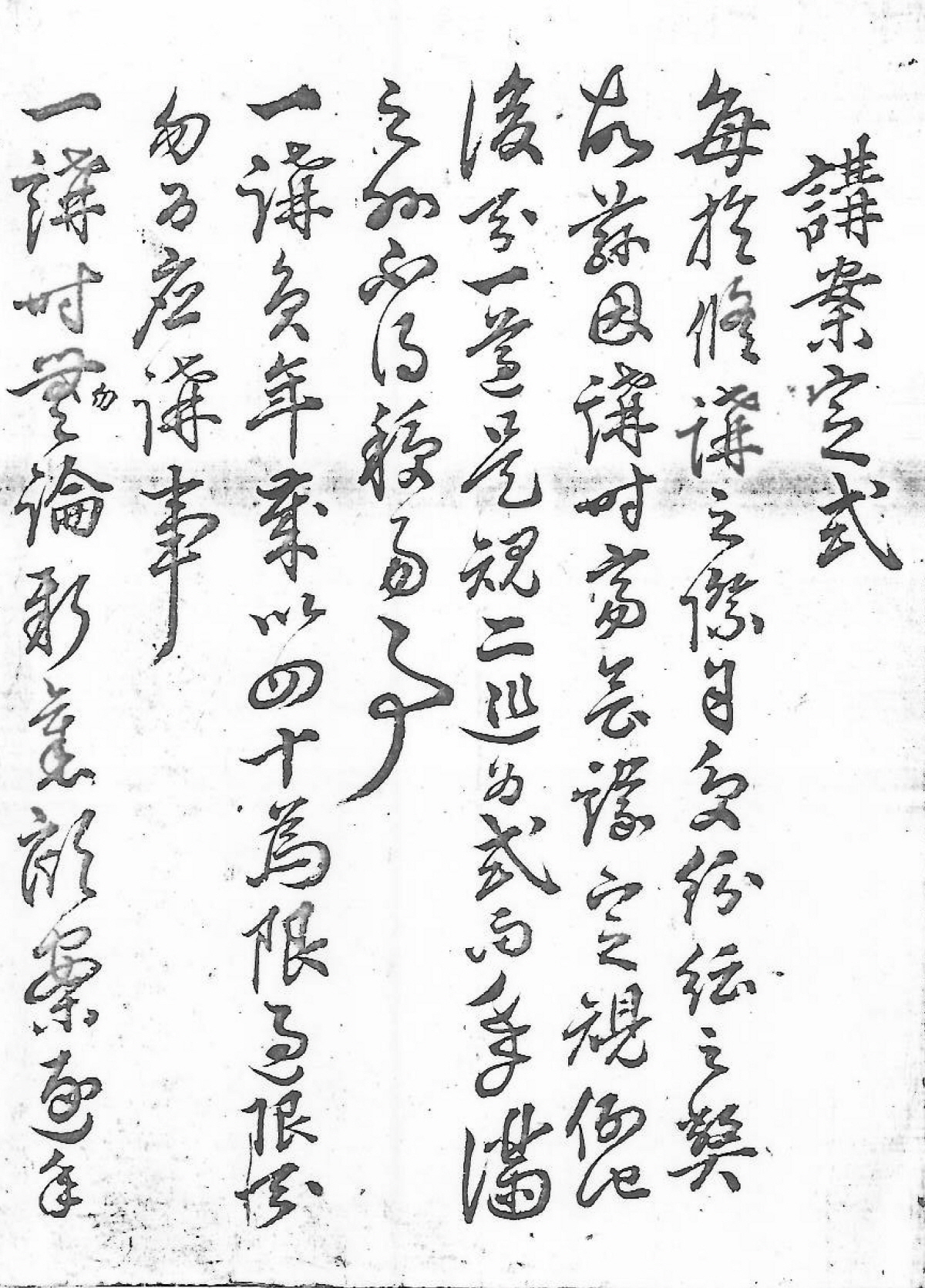

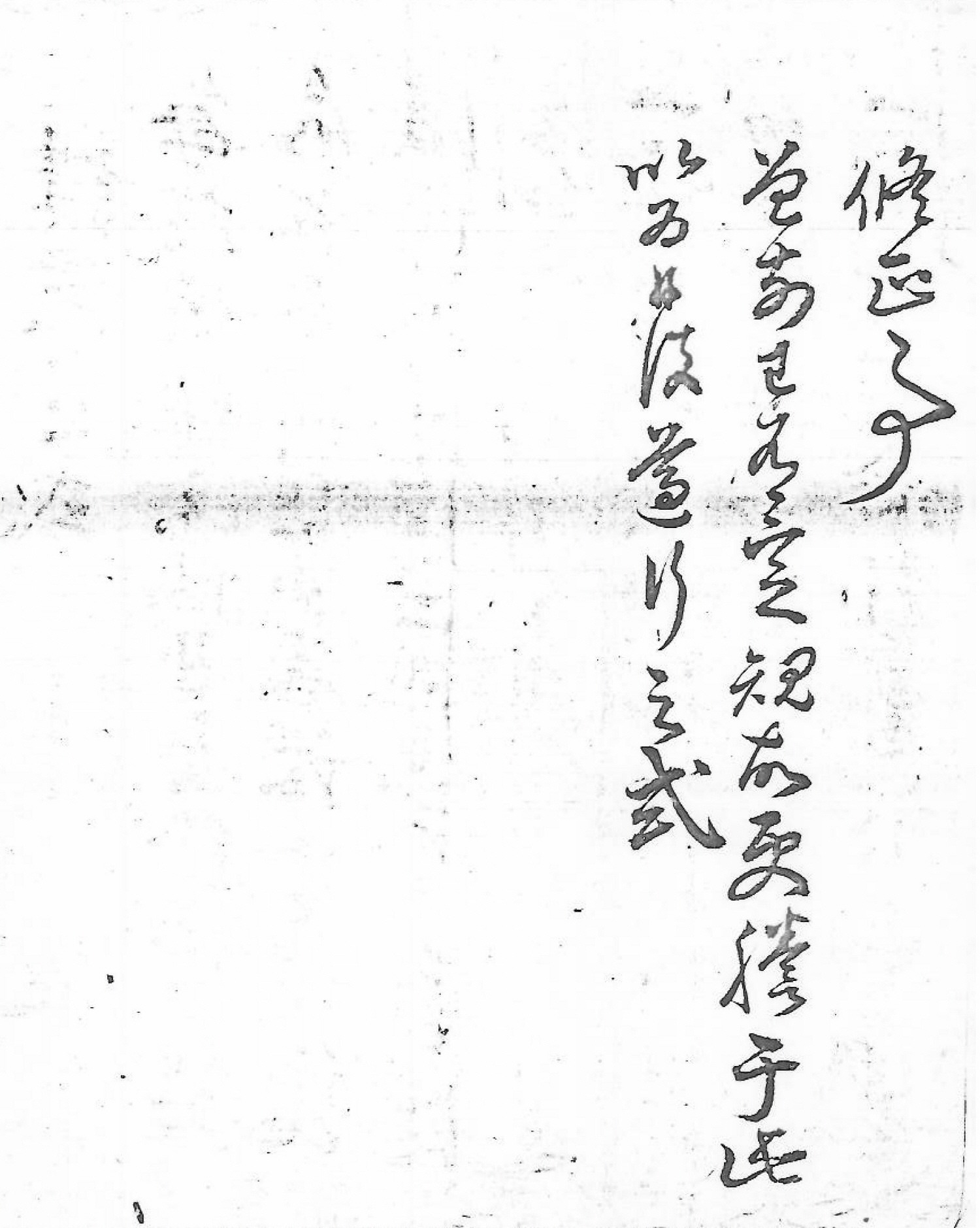

1686~1692년의 응강안이 명단만 수록되어 있는데 반해, 본 응강안 서두에는 ‘講案定式’이 수록되어 있어 대략의 응강 규정을 살펴 볼 수 있다. 먼저 ‘講案定式’에서는 매번 修講함에 紛紜하는 폐단이 있음을 지적해 놓았다. 그런 까닭에 齋會 때 規例를 議定하고, 이를 기록하게 되었음을 밝히고 있다. 이와 관련하여 제정된 ‘講案定式’은 모두 3개조이다. 첫 번째 조항은 고강의 회수를 2巡으로 제한하되, 年滿은 해당되지 않는다는 것이다. 두 번째 조항은 講員, 즉 고강 응시자의 나이를 40세로 제한한다는 것이며, 세 번째 조항에서는 고강할 때 新舊講案을 구별하지 않고 매 해 수정하는 것으로 규정해 놓았다. 말미에는 향후 ‘講案定式’의 지속적 수행을 당부하고 있다. 3개조의 짧은 규정은 주로 응시 대상을 설정해 놓은 것이다. 고강 대상을 둘러싼 문제가 있었기에, ‘講案定式’을 새롭게 규정한 것으로 여겨진다.

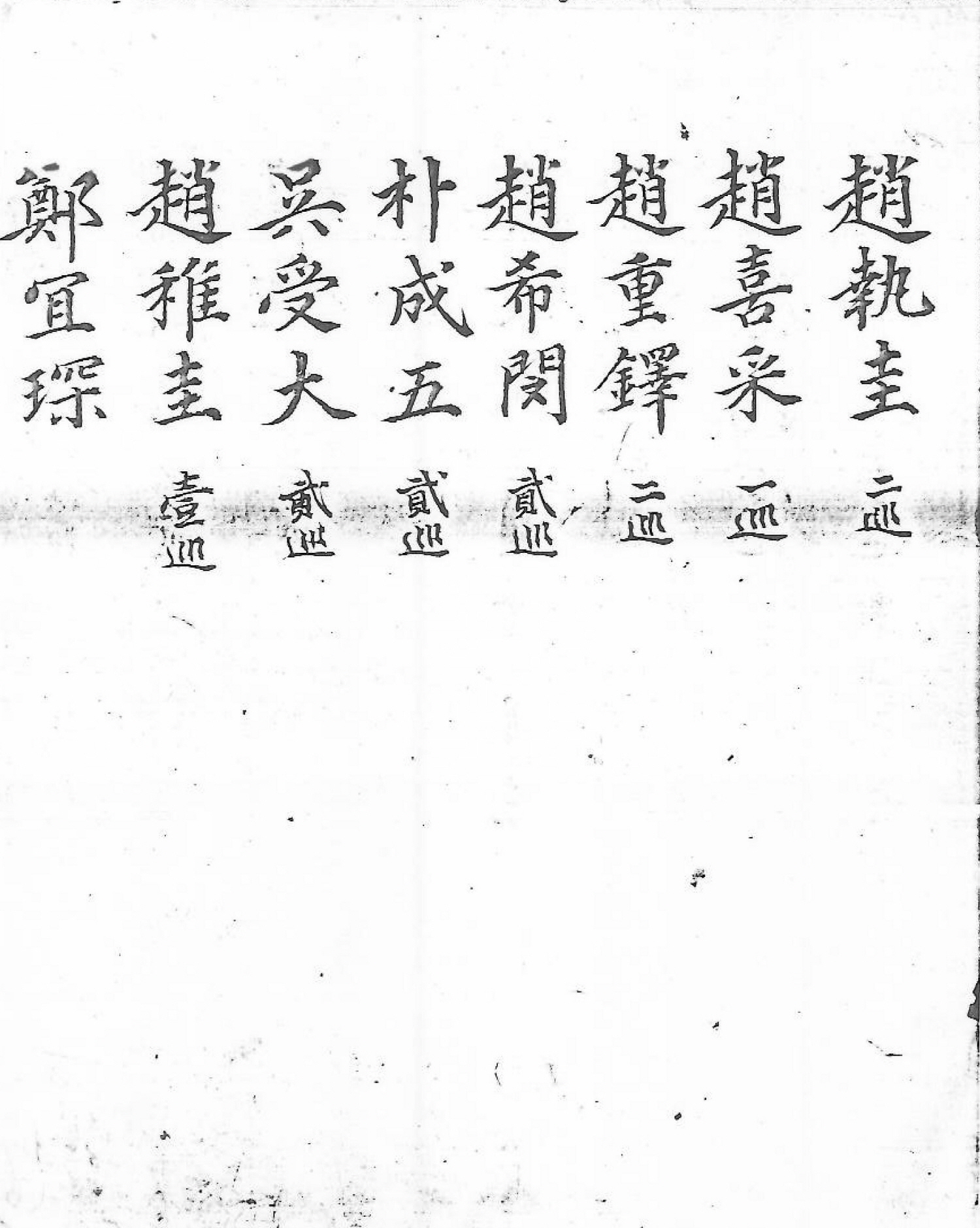

응강안은 고강 대상자의 성명을 먼저 기재한 후, 그 하단에 회수를 부기하는 형식으로 이루어져 있다. 회수는 ‘講案定式’에 2巡으로 제한하고 있듯이 ‘壹巡’ 또는 ‘貳巡’으로 기재되어 있으나, 鄭宜琛이라는 인물만 유일하게 회수를 기재하지 않았다. 날짜가 기재되어 있지 않은 첫 번째 응강안에는 16명, 1736년의 응강안에는 12명, 1744년의 응강안에는 15명이 각각 기재되어 있다. 이를 회수별로 나열하면 첫 번째 응강안은 1순 10명, 2순 5명, 회수 미기재 1명이며, 1736년은 1순 9명, 2순 3명, 1744년은 전원 1순으로 나타난다. 특이한 점은 첫 번째 응강안에 1순으로 기재되어 있는 金瑞鉉, 權後行, 吳致大가 1736년 응강안에 2순 고강자로 기재되어 있다는 점이다.

본 응강안에 수록된 고강 대상자는 성씨별 분류가 가능한데, 중복 기재된 인물 3명을 포함한 고강자 43명의 성씨는 趙氏 23명, 吳氏 9명, 金氏 3명, 朴氏 3명, 權氏 2명, 琴氏 2명, 鄭氏 1명 순으로 나타난다. 전반적으로 趙氏와 吳氏의 비중이 높은데, 이는 본 응강안뿐만 아니라 현재까지 영양 영양향교에 전해지고 있는 校生案이나 校任案에서도 동일하게 확인되는 부분이다.

한편, 1686~1692년의 응강안과 비교할 때, 고강 응시자의 성씨 분포와 응시 인원은 거의 비슷하게 나타난다. 1686~1692년 응강안의 경우 1692년에 2명 응시자만 기록되어 있을 뿐, 나머지는 13~15명이 기재되어 있어 본 응강안의 고강 인원과 비슷한 편이다. 그러나 고강 시기는 차이가 난다. 1686~1692년의 고강은 1686년부터 2년을 주기로 매해 2월에 실시되었음이 확인된다. 보통 향교의 고강이 봄과 가을 釋奠禮 이후, 해당 고을 수령의 주도 하에 봄에는 製述, 가을에는 講讀을 시험하는 것으로 이루어졌는데, 17세기 후반의 영양 영양향교 고강은 春享 이후 정기적으로 실시되었음을 알 수 있다. 그러나 본 응강안에서 확인되는 고강은 정기 고강이 아니다. 비록 고강 일자 기록이 2회 밖에 되지 않지만, 각각 4월과 10월이어서 釋奠禮와는 무관했음을 알 수 있다. 중간에 기록이 누락되었을 가능성이 있지만, 시행 연도의 차이가 8년인 점도 이를 뒷받침 해준다.

[자료적 가치]

조선후기 향교 고강의 특색과 이 시기 영양현 지역 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 향교는 본연의 교육 기능보다 避役과 신분상승을 위한 수단, 祭禮 참여와 儒案 등록을 통한 사회적 지위 유지 및 확보, 그리고 재지사족의 향촌사회활동 기구로 활용되는 것이 일반적인 존재 양상이었다. 그런데 피역과 관련된 부분은 국가 재정과 군액의 감소라는 폐단을 불러 일으켰다. 이에 국가에서는 피역을 위해 향교에 입학한 교생을 추려내는 정책을 마련하였는데, 대표적인 것이 仁祖 연간 이후 강화된 落講充軍制였다. 고강을 실시해 강학이 불가능한 교생들을 군액에 充軍한다는 의도로 시행된 것이나, 반대로 사족들의 고강 기피를 야기 시키기도 하였으며, 그 효과도 그리 크지 않았다.

본 응강안에서 확인되는 영양 영양향교의 고강 추이는 1686~1692년 응강안과 비교하여 검토할 수 있다. 두 고강 모두 영양현을 대표하는 사족 가문 출신들이 수록되어 있음은 동일하다. 응강안에 수록된 인물 중 적지 않은 수가 17세기 후반부터 작성되기 시작한 영양 영양향교 『執綱案』에서 확인되고 있기 때문이다. 즉, 充軍의 목적보다는 영양현의 興學을 목적으로 고강이 실시되었던 것이다. 그러나 두 자료의 고강 시행 양상은 차이가 난다. 앞선 고강이 정기적으로 이루어진데 비해 본 응강안에서 확인되는 고강이 비정기적이라는 점, 또한 ‘講案定式’에서 언급하고 있듯이 고강을 둘러싼 紛紜함이 있었다는 점, 고강 회수와 응시자 연령에 제한을 둔다는 점은 17세기 후반과는 다르게 사족들이 고강을 기피하는 현상이 일정부분 반영되어 있었던 것으로 추정할 수 있다.

한편, 응강안에 수록된 인물들의 성씨를 확인해 보면, 趙氏, 吳氏의 비중이 상대적으로 높게 나타나는 것으로 확인된다. 특히 趙氏는 전체 수록 인물의 절반 이상을 차지하고 있다. 이들 성씨의 姓貫은 漢陽趙氏, 咸陽吳氏로 17세기말 영양현 향촌지배의 중추를 담당하고 있던 가문들이다. 다만 다른 영양 영양향교 校生案과 校任案에서 적지 않은 비중을 차지하고 있는 英陽南氏가 한 명도 수록되어 있지 않다는 점은 검토할 필요가 있다. 향교가 단순히 교육 기능만을 가지고 있는 것이 아니라, 향촌지배기구를 병행하고 있었기에, 이들 가문 출신의 인사가 본 응강안에 다수 확인되고 있는 것이다.

『英陽郡誌』, 英陽郡誌編纂委員會, 1970

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환