[내용 및 특징]

1712년 慶尙道 淸道郡의 鄕廳에서 작성한 鄕案으로, 표제는 『正名錄』이다. ‘正名’이라는 표제에서 나타나듯이, 이전의 것을 새롭게 정리하는 차원에서 작성된 향안이다. 『정명록』은 1661년, 1693년, 1700년에 각각 작성된 좌목, 1712년에 작성된 李光節의 謹誌, 1661년에 작성된 李燦漢의 書 순으로 구성되어 있다. 한편, 『정명록』은 1661년 작성된 『正名舊錄』과 함께 엮여져, 1911년 『淸道鄕案正名錄』으로 간행되었다. 『청도향안정명록』에는 두 자료와는 달리 입록자의 본관도 확인된다. 또한 근래까지 淸道鄕校에는 『정명록』과 『정명구록』을 비롯하여, 7편의 개별 향안이 전해져 17세기 청도 지역 재지사족의 동향을 살펴보는 자료로 활용되고 있다.

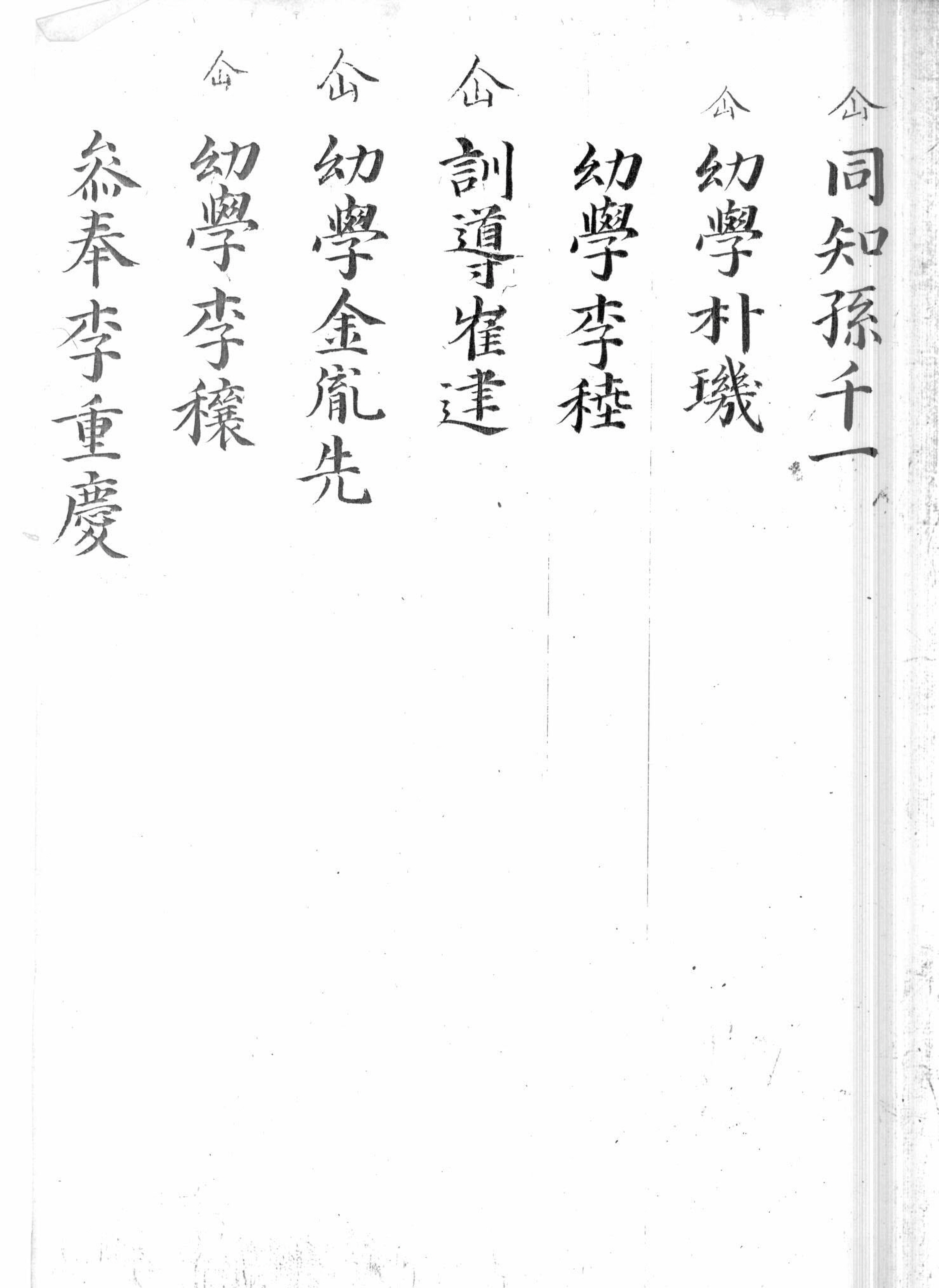

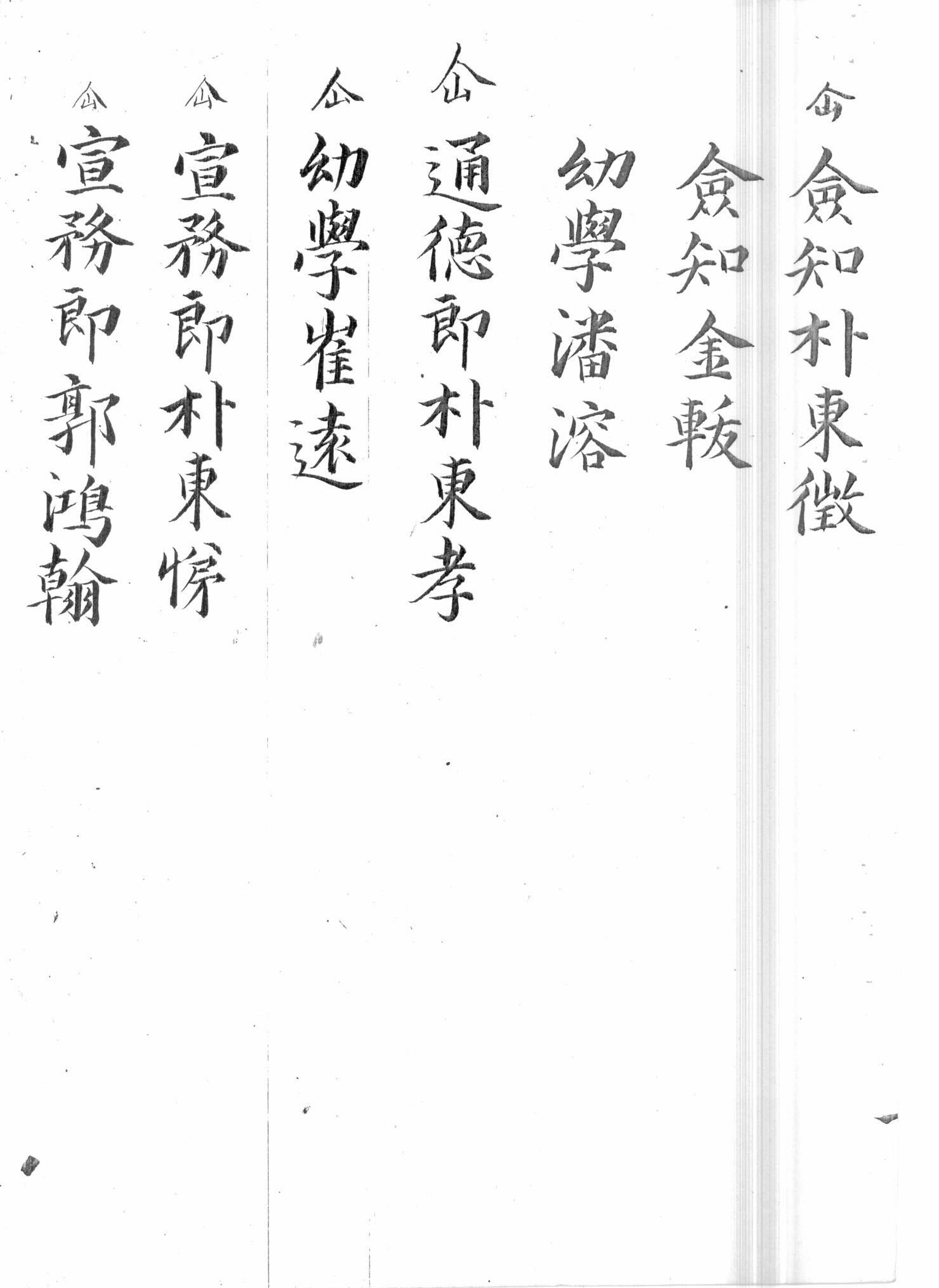

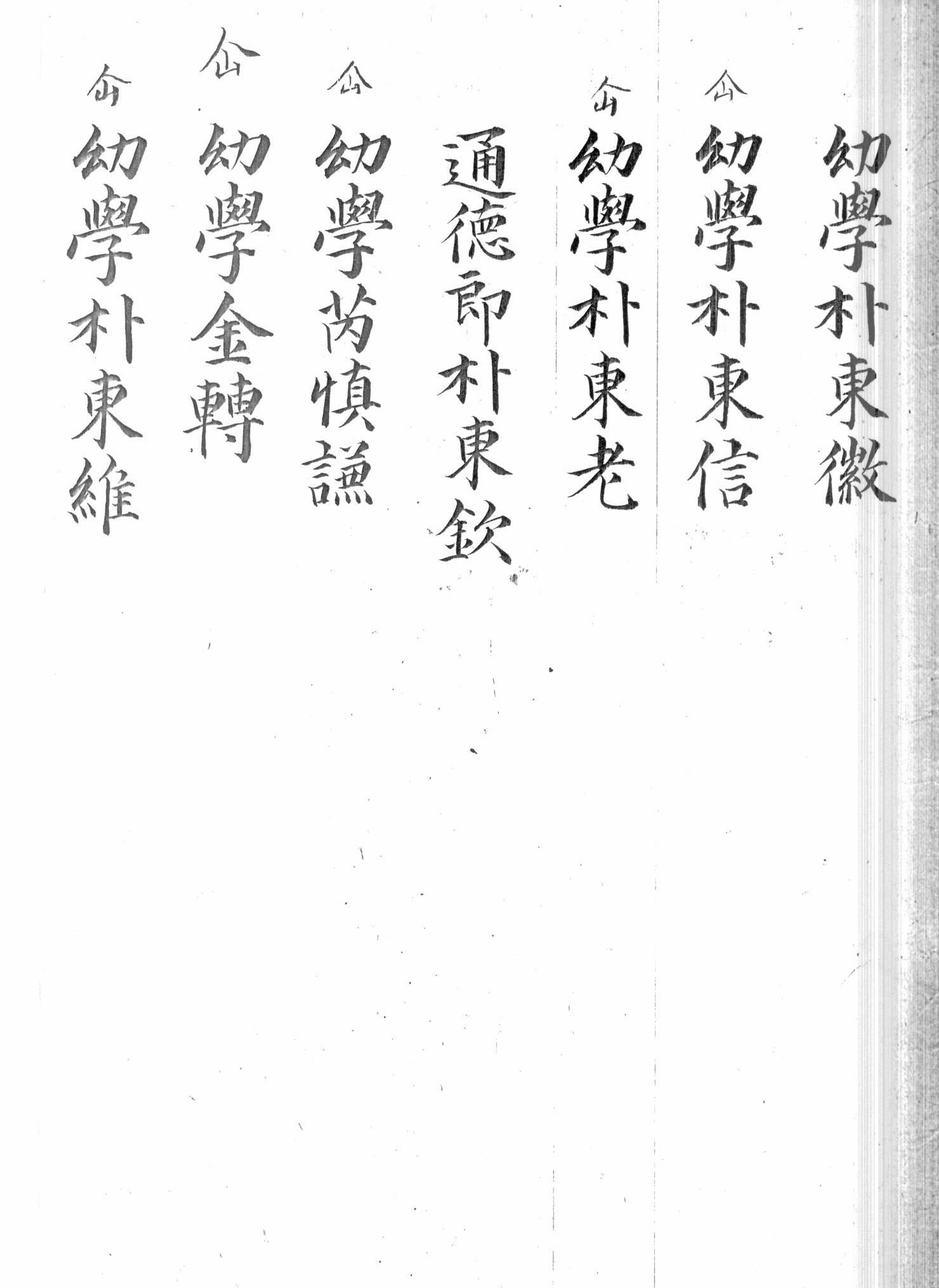

좌목은 입록자의 관직과 직역 등을 먼저 기재하고, 이어 성명을 수록해 놓는 방식으로 구성되어 있다. 다만 1661년 좌목의 경우 앞에 ‘仙’이라 명기된 흔적이 50군데서 확인된다. 1661년 이후 어느 시점에 좌목에 수록된 인사들을 검토하는 과정에서 작고한 인물들을 간추려 적기한 듯하다.

『정명록』에 수록된 첫 번째 좌목은 ‘辛丑(1661) 4월 29일’의 좌목으로 모두 115명이 입록되어 있다. 이들을 성씨 별로 나열하면, 朴氏 46명, 李氏 40명, 金氏 10명, 芮氏 5명, 孫氏 4명, 崔氏 3명, 郭氏 3명, 元氏 2명, 張氏 1명, 潘氏 1명 순으로 나타난다. 이들을 다시 관직 및 직역별로 나열하면, 幼學이 72명으로 단연 많고, 다음이 忠義衛 26명이다. 그 외 宣務郞 4명, 通德郞 2명, 參奉 2명, 僉知 2명, 府使 1명, 僉使 1명, 訓導 1명, 同知 1명, 宣敎郞 1명, 承仕郞 1명, 進士 1명으로 나타난다. 말미에는 1661년 좌목 작성 당시의 座首 李球, 別監 朴自章과 朴衛漢의 성명 및 각각의 手決이 기재되어 있다.

두 번째 좌목은 ‘癸酉(1693) 2월 6일’의 것으로 46명이 입록되어 있다. 성씨별로는 박씨 16명, 이씨 14명, 김씨 9명, 예씨 3명, 곽씨 2명, 손씨 1명, 최씨 1명 순이며, 이들의 직역은 出身 1명만 기재되어 있고, 나머지는 비워져 있는데 모두 유학으로 추정된다. 당시 좌수는 李瑢, 별감은 芮碩薰과 朴瑞漢으로 모두 수결이 있다. 마지막 세 번째 좌목은 ‘庚辰(1700) 2월 3일’의 것으로 좌목으로 청도 지역에서 확인되는 향안 좌목 중 가장 늦게 작성된 것이다. 모두 53명을 입록하고 있으며, 성씨별로는 이씨 21명, 박씨 14명, 김씨 7명, 예씨 7명, 반씨 1명, 손씨 1명, 원씨 1명, 장씨 1명 순으로 나타난다. 이 중 진사 1명을 제외한 52명은 모두 유학이다. 당시 좌수는 예석훈이며, 별감은 李光時 1명만 기재되어 있다. 역시 각각의 수결이 확인된다.

이상 좌목 세 편의 입록자 모두를 성씨별로 나열하면 박씨 76명, 이씨 75명으로 두 성씨가 절반 이상을 차지하고 있으며, 그 외 김씨 26명, 예씨 15명, 손씨 6명, 곽씨 5명, 최씨 4명, 원씨 3명, 장씨 2명, 반씨 2명 순이다. 1911년 간행된 『청도향안정명록』에는 『정명록』에 수록된 인물들의 본관도 함께 기재되어 있는데, 이에 의하면 입록자 중 다수를 차지하고 있는 성관은 密陽朴氏, 固城李氏, 義興芮氏, 金海金氏, 慶州李氏, 淸道金氏, 載寧李氏, 玄風郭氏 임이 확인된다. 이들 성관은 17세기 이래 작성되었던 청도향안에 다수의 입록자를 꾸준히 배출하고 있는 가문이다.

좌목 다음에 수록된 謹誌는 ‘壬辰(1712) 7월 1일’ 이광절이 작성한 것으로, 그의 성명은 1693년 좌목에서 확인된다. 謹誌에는 『정명록』을 엮게 된 의의를 간략히 언급해 놓았다. 이에 따르면 先父老의 성명을 바르게 기록하는 것이 향안이기에, 후손된 입장에서 이를 잘 보존함이 마땅하다고 하였다. 더구나 지금처럼 풍속이 어지러워 예전 같지 않은 세태에는 더욱 더 향안의 작성과 보존에 힘써야 됨을 강조하고 있다.

가장 말미에는 ‘신축(1661) 4월 晦’에 작성된 行郡守 李燦漢의 書를 수록해 놓았다. 이찬한은 1661년 좌목이 작성될 때의 淸道郡守로, 1656년부터 1661년까지 5년간 이 고을 수령으로 재임한 경력을 가지고 있다. 이 書에는 『정명록』 작성의 의의를 언급하였다. 향안의 권위를 ‘金榜題名’, 즉 과거시험 합격 명단에 비유하였는데, 재주가 있으면 ‘金榜題名’에 들어갈 수 있으나, 향안은 재주가 있어도 입록되기 힘든 것이라고 하였다. 그러니 지금 소중하게 간직하여, 후세에 입록자에 대한 시끄러운 일이 있어도 쉽게 고치지 말 것을 당부해 놓았다.

[자료적 가치]

조선시대 鄕案 작성의 추이와 17세기 후반기 청도 지역 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이래 재지사족들은 향안을 그들 중심의 향촌지배질서 유지 수단으로 활용해 왔었다. 이러한 향안을 배타적으로 작성해 나감으로써, 그들은 고을의 鄕廳 운영을 주도할 수 있었던 것이다. 즉, 『정명록』에 다수 입록자를 배출한 성관일수록, 당시 청도 지역 鄕權을 주도했던 재지사족 가문으로 이해 할 수 있다.

한편, 『정명록』 입록자의 성관을 분석하면 전반적으로 土姓인 申, 金, 白, 李, 曺氏 보다, 이주한 성씨가 절대 다수를 차지하고 있음이 나타난다. 입록자 다수를 차지하고 있는 밀양박씨, 고성이씨, 의흥예씨, 김해김씨, 경주이씨, 청도김씨, 재령이씨 가문 등은 17세기 이전 혼인과 복거 등을 통해 청도에 移居한 사족 가문이었던 것이다. 이들 가문은 16세기 전후 형성된 士林派와 연관 지어 생각 할 수 있다. 청도 출신의 金馹孫은 본관이 金海로 무오사화 당시 사림파를 대표하다 피화된 인물이며, 16세기 전반기 활약한 朴河淡과 朴河澄 등은 청도 지역 사림 형성에 큰 역할을 했던 인물들이다. 청도 지역의 향안은 17세기 전후 이들 후손들에 의해 작성된 것으로 여겨지며, 18세기 전후 『정명록』이 작성될 때까지 지역 내에서의 지위를 유지해 오고 있었음을 알 수 있다.