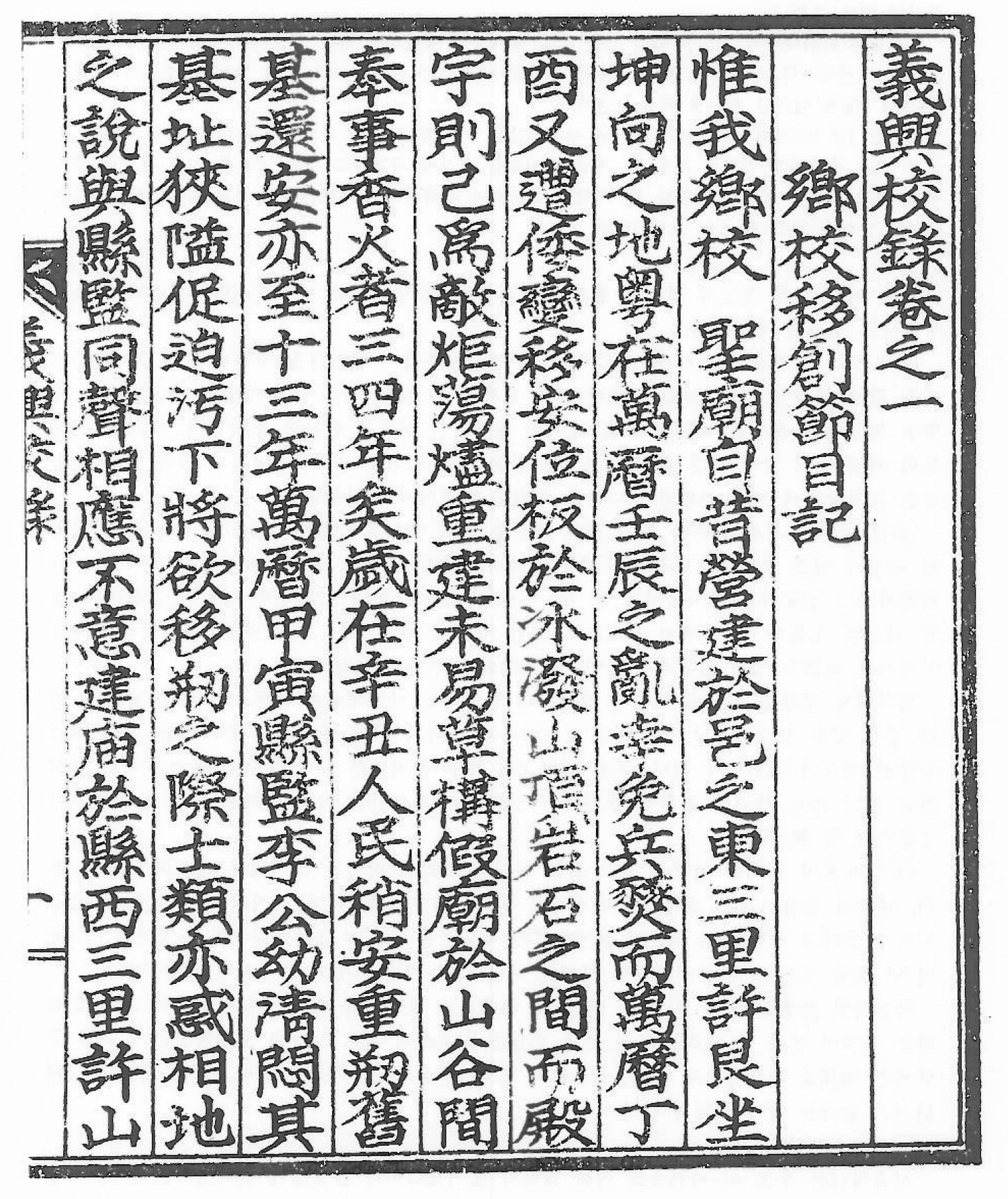

1641년 慶尙道 義興縣의 義興鄕校가 移建될 때 그 진행 상황과 경위를 기록한 李慶培의 記文으로 1935년 간행된 『義興校錄』에 수록

[내용 및 특징]

1641년 9월 承訓郞이었던 慶尙道 義興縣의 유생 李慶培가 작성한 記文이다. 1641년 義興鄕校가 이건 될 때 그 진행 상황과 경위를 간략히 언급해 놓았다. 해당 기문은 1935년 의흥향교에서 간행한 『義興校錄』에 수록되어 있다. 기문을 작성한 이경배는 당시 의흥향교의 이건을 주도했던 인물로 『義興校錄』에 수록된 역대 의흥향교 校任 명단인 「校任相遞錄」에 1639년 2월과 1644년 2월, 1649년 2월에 의흥향교 首任인 都有司를 역임했던 것으로 나타난다. 기문에 나타난 의흥향교의 이건 경위를 대략적으로 정리하면 아래와 같다.

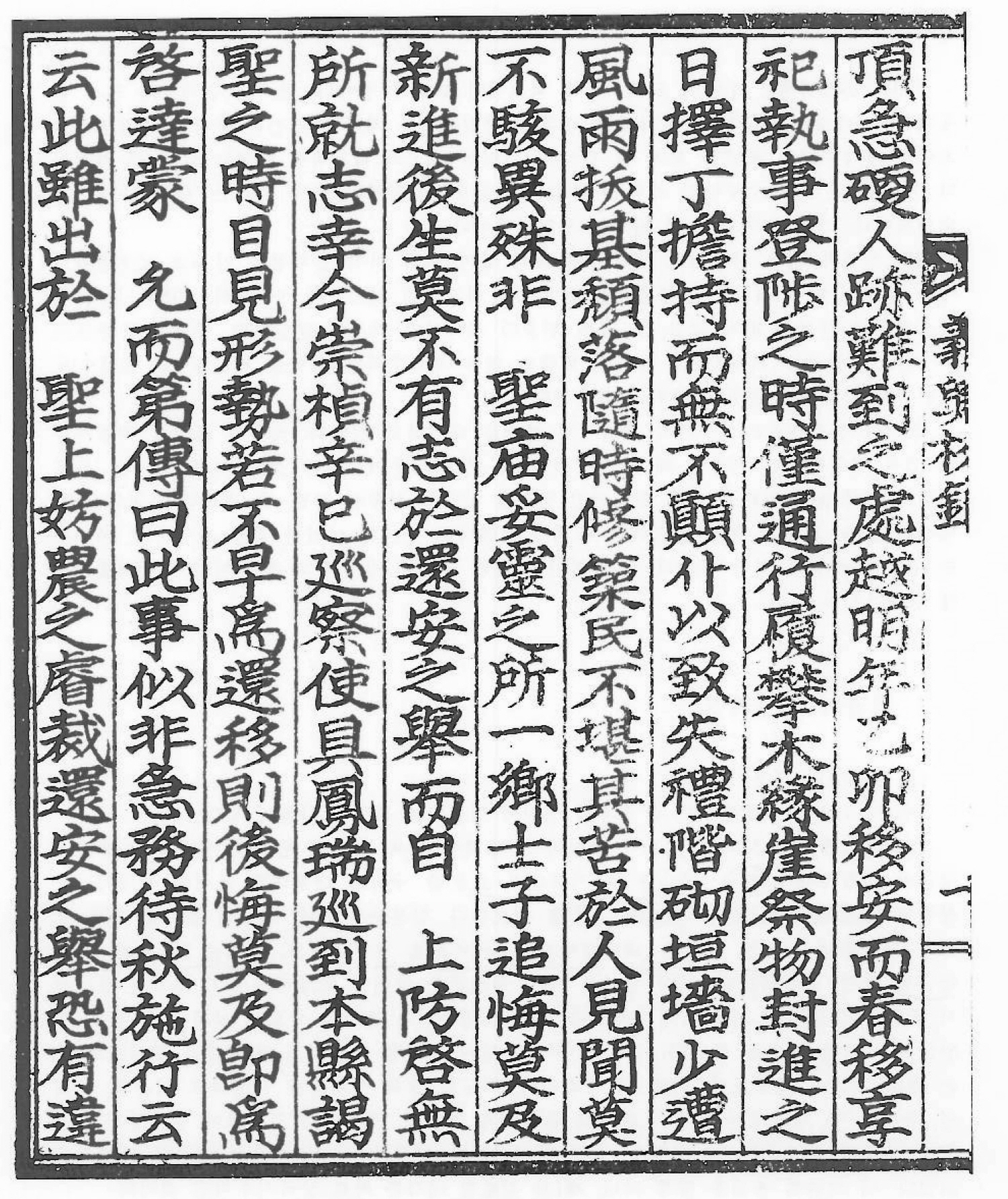

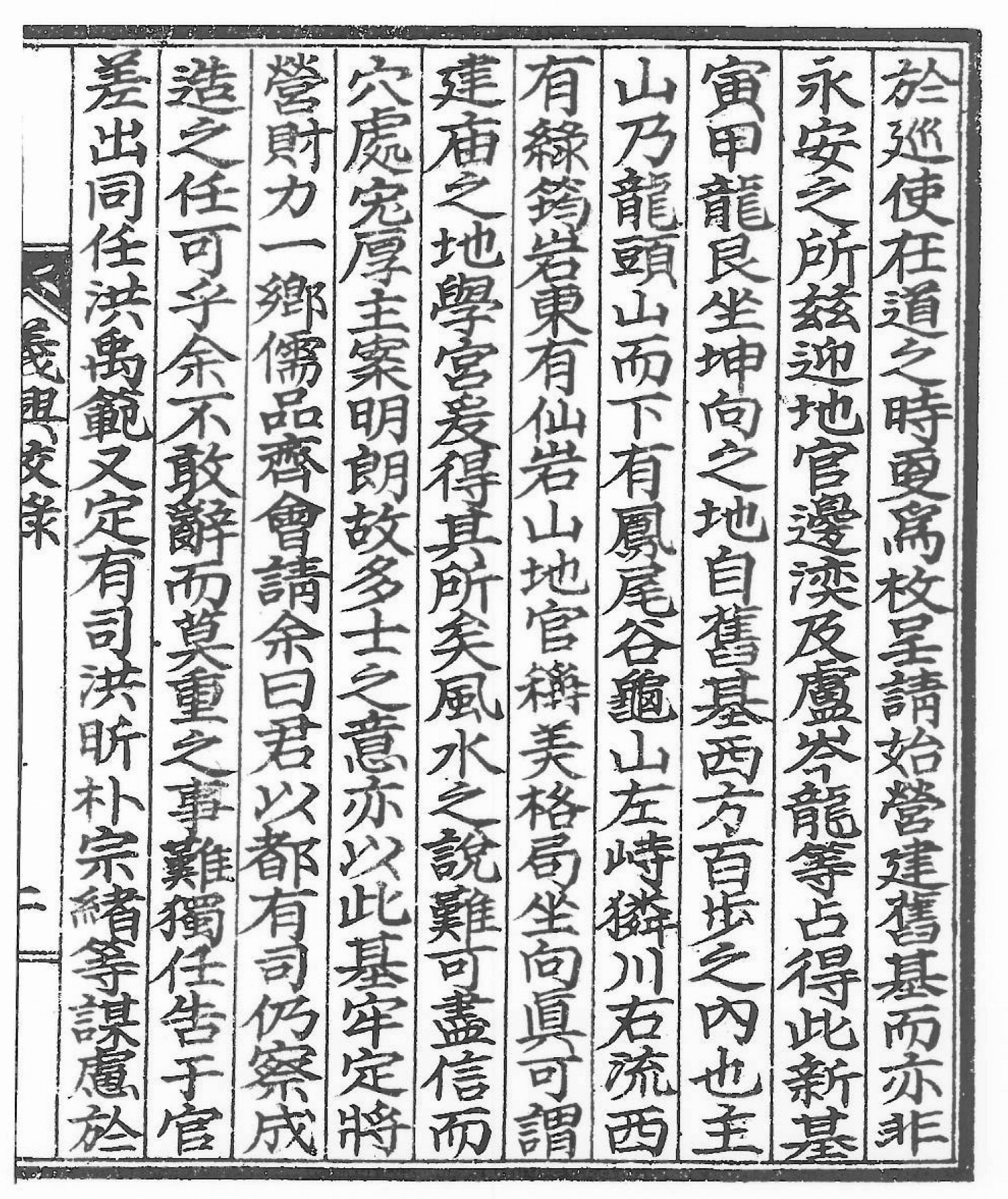

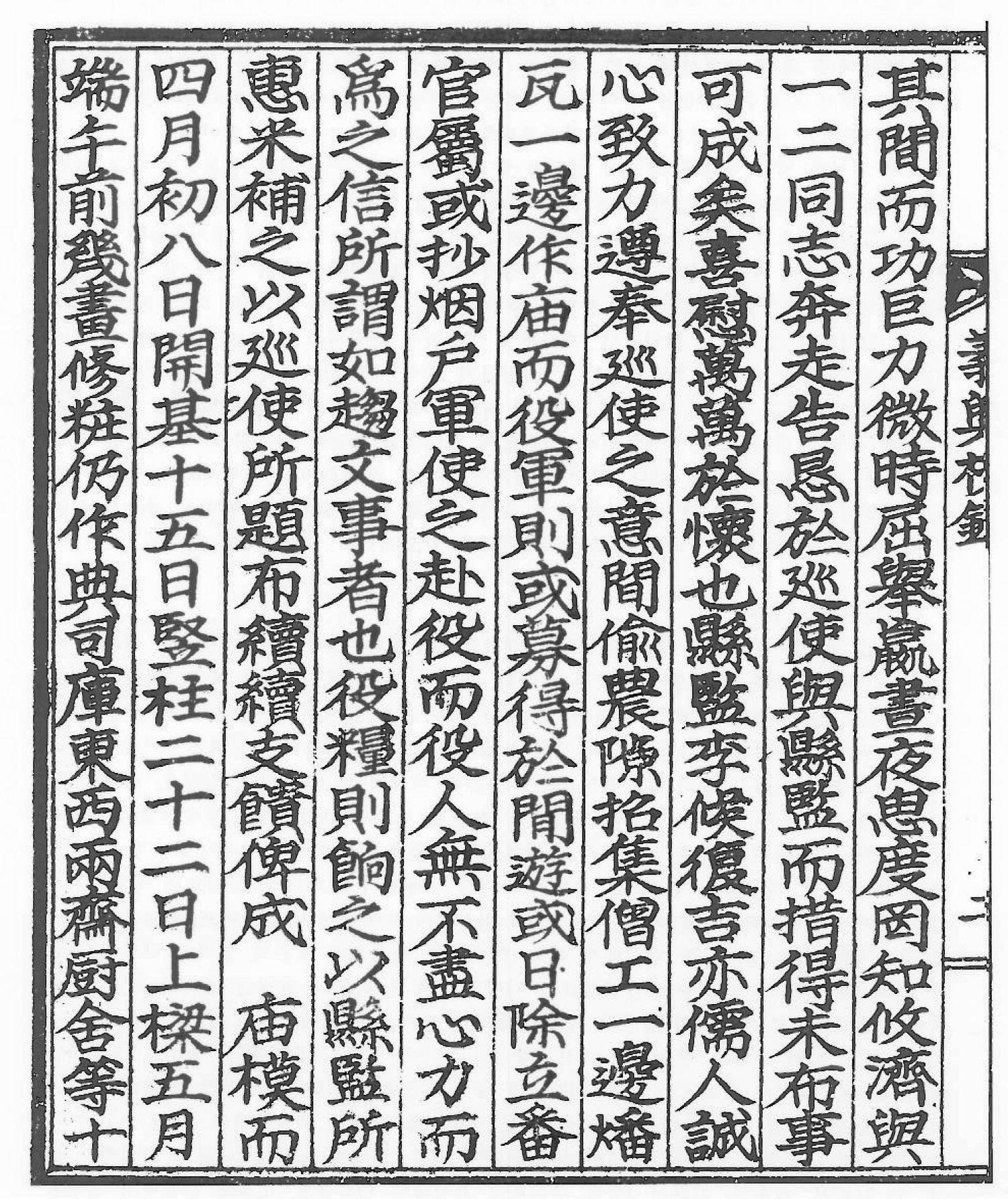

원래 의흥향교의 聖廟, 즉 大聖殿은 邑의 동쪽 3里 즈음 艮坐 坤向에 위치하고 있었다. 1592년 임진왜란이 일어났을 때에는 다행히 전란으로 인한 재해를 피할 수 있었으나, 1597년 정유재란 때 倭變을 만나 향교의 殿宇는 적들에 의해 모두 소실되고 말았다. 다만 位板은 화를 피해 冰潑山 꼭대기 암석 사이에 옮겨 모셔 두었다고 한다. 소실된 향교의 중건은 여의치 않아 임시로 그곳에 假廟를 草構하여 3~4년 동안은 山谷 사이에 보시고 제사를 지낼 수밖에 없었다. 1601년 전란이 끝나고 인민의 생활이 어느 정도 안정되자 옛 터에 건물을 重刱하여 다시 위패를 모시고 온 뒤 봉안하였다. 그로부터 13년이 흐른 1614년, 義興縣監으로 있던 李幼淸은 의흥향교가 위치한 터의 지세가 좁은 것을 보고 안타까워하며, 곧 향교의 위치를 옮기려는 뜻을 보였는데, 이때 士類들도 風水의 說에 따라 현감과 같은 목소리로 相應하였다고 한다. 그 결과 풍수의 說에 따라 뜻밖에도 현의 서쪽 4里 즈음 떨어진 山頂에다가 建廟하게 되었다. 그러나 새로운 향교의 위치는 지세가 험난하여 인적이 도달하기 힘든 장소였다. 해를 넘겨 1615년, 위패를 옮겨 모시고 春享 享祀를 지내게 되었는데, 여러 執事가 높은 곳에 오를 때에는 나뭇가지를 휘어잡고 깎아지른 낭떠러지를 타고 겨우 통하여 길을 갈 수 밖에 없었다. 제물을 封進하는 날에는 장정을 뽑아 짐을 지게 하였으나, 넘어지고 엎어지지 않는 자가 없어 失禮를 범함이 매우 민망했다고 한다. 위치만 문제되는 것이 아니었다. 층계와 섬돌, 그리고 담장은 작은 바람과 비에도 터가 무너져 허물어졌다. 수시로 고쳐지었으나 백성들에게 큰 고통이 될 수밖에 없었다. 그렇지 않아도 이곳에 장소를 정한 것에 대하여, 보고 듣는 사람들마다 의아해 했는데, 이제 모두 이곳이 聖廟와 妥靈의 장소가 아님을 알고 士子들이 모두 後悔莫及하였다. 이로 인해 신진 後生들이 위패를 다시 가지고 오는 거사를 생각하지 않을 수 없게 되었다. 하지만 그 비용이 적지 않게 들기에 상부에 여러 차례 청원을 하였으나, 모두 防啓되어 뜻을 펼 수가 없었다고 한다. 다행히 1641년 지금 巡察使 具鳳瑞가 우리 고을에 巡到하시면서 향교의 聖廟에 謁聖한 뒤, 그 형세를 눈으로 직접 보시게 되었다. 이에 순찰사 역시 문제가 심각함을 아시고, 급하게 還移한다면 다시 이전처럼 後悔莫及하는 지경에 이를 것이라 말씀 하신 뒤, 조정에 啓達하여 옮기는 것에 대한 임금의 윤허를 받을 수 있었다. 그리고 전하여 말씀하시기를 이 일은 급한 것 같지만 실제는 그렇지 않다며, 가을을 기다려 시행하라고 云云하였는데, 이는 임금께서 농사를 방해하지 말라는 叡裁로 의흥향교의 유생들은 성실히 따를 것을 다짐하였다. 윤허를 받은 후 이번에는 향교를 옮길 새로운 장소를 물색하기 위해 地官의 의견을 들었고, 새로 정해진 장소는 순찰사에게 상신하였다. 그 결과 옛 터로부터 서쪽으로 백보 내에 있는 寅甲龍에 艮坐 坤向의 자리가 점지되었다. 이곳의 主山은 龍豆山이며, 아래에는 鳳尾谷이 위치해 있다. 왼쪽에는 龜山이 우뚝 솟아 있고, 오른쪽에는 麟川이 흐르는 곳이다. 서쪽에는 絲筠岩, 동쪽에는 仙岩山이 위치하고 있으니, 지관이 모두 좋은 格局이며 坐向은 진실로 廟를 세울 수 있는 땅이라고 칭하였다. 이런 과정을 거쳐 廟의 새로운 장소가 정해지게 되었다. 비록 風水의 說은 모두 믿기가 어려우나, 穴處가 主山과 案山을 두텁게 하고 明朗하게 하는 까닭에, 많은 선비들의 뜻 또한 이로써 터를 잡는 것을 동조하였으며, 장차 財力을 마련하여 운영하기로 결정한 것이다. 장소가 정해지자 一鄕의 儒品들이 향교 移創을 위해 齊會하였는데, 이때 여러 사람들은 내가 都有司를 역임하면서 祭禮와 成造의 任을 맡은 적이 있으니, 이번 일도 주관하라고 의견을 내놓았다. 나는 감히 맡을 수 없다고 사양하였으나 어쩔 수 없이 일을 맡게 되었다. 하지만 일이 막중하여 홀로 할 수 없기에 官에 보고하여, 洪禹範을 同任으로 差出하고, 또한 洪昕과 朴宗緖 등을 有司로 정하여 그 간의 일들을 논의하였다. 그러나 공사는 큰 힘이 드는 것이기에, 다스리는 것이 제대로 되지 못할까 염려되어 한 둘 동지들과 분주하게 순찰사와 현감에게 간청하여 도움을 청해 힘을 얻을 수 있었다. 지금의 의흥현감 李復吉 또한 儒人으로, 성심을 다해 순찰사의 뜻을 받들어 공사를 협조하였다. 의흥현감은 농사일이 그다지 바쁘지 않을 때를 엿보아 僧工을 동원하여, 한편은 기와를 굽게 하고 다른 한편은 廟를 만들게 했다. 그 외 役軍으로는 혹 閒遊하는 자들을 모으기도 하고, 혹 立番하는 날이 아닌 官屬을 동원하기도 했으며, 혹은 煙戶軍을 모아 부역케 하니, 役人 가운데 마음과 힘을 다해 힘쓰지 않는 자가 없었다. 이들을 먹이는 식량은 현감께서 내리신 惠米로 보충하였다. 순찰사께서도 布를 내려 이를 도와주었다. 이러한 과정을 거쳐 廟가 완성되니, 4월 초8일 터를 닦기 시작하여 15일에 기둥을 세우고, 22일에 上樑하였으며, 5월 端午에 전에 몇몇 집을 짓기로 하여, 이내 典司庫와 東齋와 西齋, 廚舍 등이 만들어 지는 과정을 거쳤다. 그리고 10월 초5일에는 奉安을 하게 되니, 만약 순찰사와 현감의 정성어린 도움이 아니었다면 旬月만에 어찌 이와 같이 속히 이룰 수 있었겠는가? 奉安을 한 후에 즉각 落成宴을 열어 太守와 儒品, 그 외 出身과 武學生 등 老少 200여원을 초빙하였다. 기쁨을 함께 나눈 뒤, 座中에서 上令을 받들어 행하여 뛰어난 계책으로 일을 성사시켰으니, 나의 用意 또한 심히 가볍지 않음을 칭송해 주었다. 아울러 明倫堂과 門樓 등의 여러 건물을 함께 짓는 것의 마침과 시작도 나의 임무라고 하였다. 이번에도 사양하였으나, 또한 승낙할 수밖에 없었다. 10월 念後, 옛 廟를 훼철한 材木으로 새롭게 명륜당과 문루를 건립하였으나, 계절은 추워져서 공사를 마치지 못하였다. 이에 내년 2월 그믐 전에 다시 공사를 시작하되, 농사시기를 빼앗는 것은 불가하니 공사시기를 적절히 조정하는 것으로 계획해 두었다. 이러한 결과는 모두 어진 太守와 순찰사께서 右文과 崇學을 위한 뜻에서 비롯된 것이니, 그 업적을 기록하지 않을 수는 없다. 그래서 財力을 도와주신 것과 分付한 것들을 기록하였다. 아울러 役軍으로 容入한 수와 各樣節目, 移安笏記와 啓草, 儒生의 等呈文은 일일이 謄書하여 조목을 낱낱이 들어서 왼쪽과 같이 나열하니, 후세의 사람들이 이 기록을 보고 참고하기를 바란다. 燔瓦有司 士人 李汝綱은 고됨에도 불구하고 처음부터 끝까지 한 번도 교체되지 않고 일을 감독하였다. 糧餉과 米布 등 공사를 하는 데 필요한 여러 가지 제반 비용의 조치는 모두 내가 맡았으며, 그것의 出入과 用下하는 別有司 李友栢이 맡았다. 庫子와 校奴가 番을 서는 것 역시, 추호의 실수도 없었으니, 임무를 맡은 사람마다 그 노력이 매우 가상하다고 할 수 있다. 오는 새해 聖廟에 사용하는 祭器는 일단 沙器로써 代用하고, 태수가 到任해서 祭器를 察器한 뒤, 재용을 謀貿하여 마련하되 簠簋 46坐는 덮게를 모두 갖추어 보존하고, 籩豆도 이 같이 처리해야 할 것이다. 또한 이상에서 사용되는 재력의 출처와 액수는 권말에 기록해 놓았다. 이에 齋任과 掌議인 洪汝基, 有司 洪㬘과 朴弘濟 등은 모두 向學하는 선비인데, 같은 마음으로 시작부터 끝날 때까지의 일을 문서로 닦은 후, 나에게 와서 이르되 "지금에 成造가 다 마쳤으니 이를 기록하지 않을 수 없다"고 하였기에 내가 僭濫되게 이상과 같이 그 개략을 간략히 쓴다.

이상의 기문은 임진왜란 이후 40년에 걸쳐 네 차례나 의흥향교 건물이 새롭게 만들어지는 경위가 간략히 언급되어 있다. 그런데 이경배가 본 기문을 작성한 연도는 기문 말미에 9월이라 명기되어 있지만, 본문의 내용을 살펴보면 10월의 행적도 모두 기재되어 있다. 명확한 경위는 알 수 없지만 기문 작성 이후 추가 내용을 부기한 것으로 추정된다. 본문에서 언급한 향교 중건의 각종 비용 및 관련 문서를 謄書한 자료, 그리고 節目 등은 현재 전해지지 않고 있다. 한편, 『義興校錄』에는 본 기문 이외에도 이경배와 함께 중건을 주도했던 洪禹範의 「鄕校重建頌幷序」와 朴俒의 「附重刱記後」가 함께 수록되어 있어 중건 경과를 밝히는데 참고가 된다.

[자료적 가치]

본 기문은 경상북도 군위군 소재 의흥향교 관련 자료가 대부분 逸失된 상태에서, 해당 향교의 연혁을 살펴 볼 수 있는 중요한 자료이다. 풍수에 따라 향교의 위치가 거듭 옮겨지는 사실 또한 흥미로운 사례라고 할 수 있다. 한편, 단편적으로 언급되어 있지만 기문에 나오는 의흥향교의 중건 경위와 공사 과정은 상당히 실질적이다. 승려, 역군, 관속, 연호군을 동원하였다는 것과 그 과정에서 수령의 부조와 같이 자금을 얻게 되는 연유 등이 실제 향교를 중건하는 모습을 반영하고 있기 때문이다.

1935년에 慶尙北道 軍威郡 소재 義興鄕校에서 간행한 『義興校錄』 卷之一의 一에서 四까지 「鄕校移創節目記」라는 제목으로 수록되어 있다.

『義興校錄』, 義興鄕校, 1995

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『軍威마을誌』, 대구대학교 지역문화연구소, 군위군청, 군위문화원, 2007

이병훈,이수환