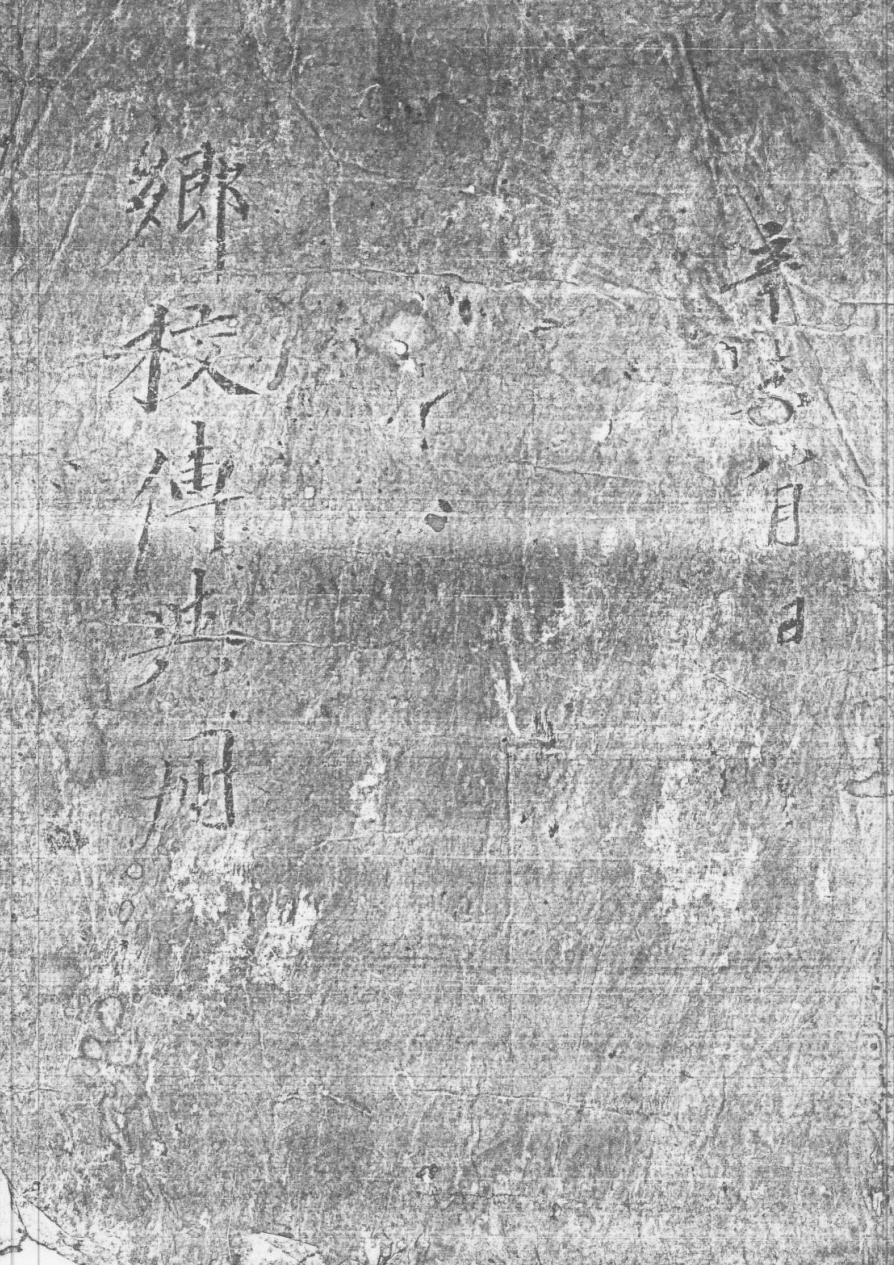

慶尙道 慈仁縣 소재 慈仁鄕校의 校任들이 辛未年에 향교 보관 文書와 什物 등을 인수인계하고 작성한 傳與冊

辛未八月日鄕校傳與冊

[내용 및 특징]

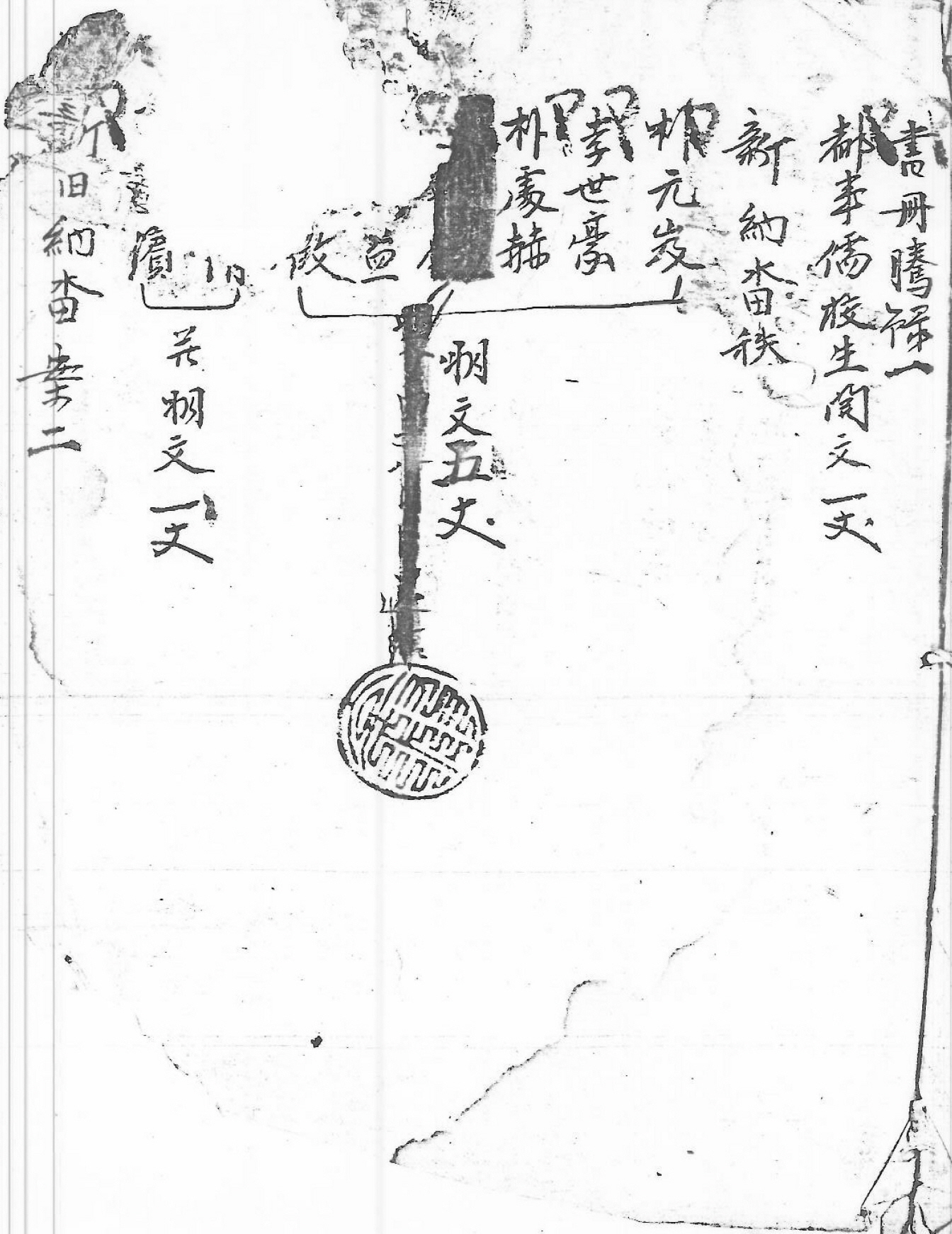

조선후기 慶尙道 慈仁縣 慈仁鄕校(縣 경상북도 경산시 자인면 소재)에서 校任들이 文書와 什物을 인수인계하고 작성한 문서이다. 표제에는 자료 작성일이 ‘辛未八月日’로 되어 있으나, 辛未年이 언제인지는 확인되지 않는다. 다만 문서 말미에는 인수인계 때의 담당 교임으로 인계자 崔{敬/斗}斗와 全世冑, 인수자 李世夔와 崔鎬의 이름이 기재되어 있는데, 자인향교 소장 『靑襟錄』을 통해 확인 할 수 있는 1881년 이후의 교임에서는 이들이 확인되지 않는 것으로 보아, 19세기 후반을 넘지 않는 辛未年인 것으로 추정된다. 1881년부터 작성된 것으로 여겨지는 『靑襟錄』이 文書秩에서 확인되지 않는 것도 이를 뒷받침한다.

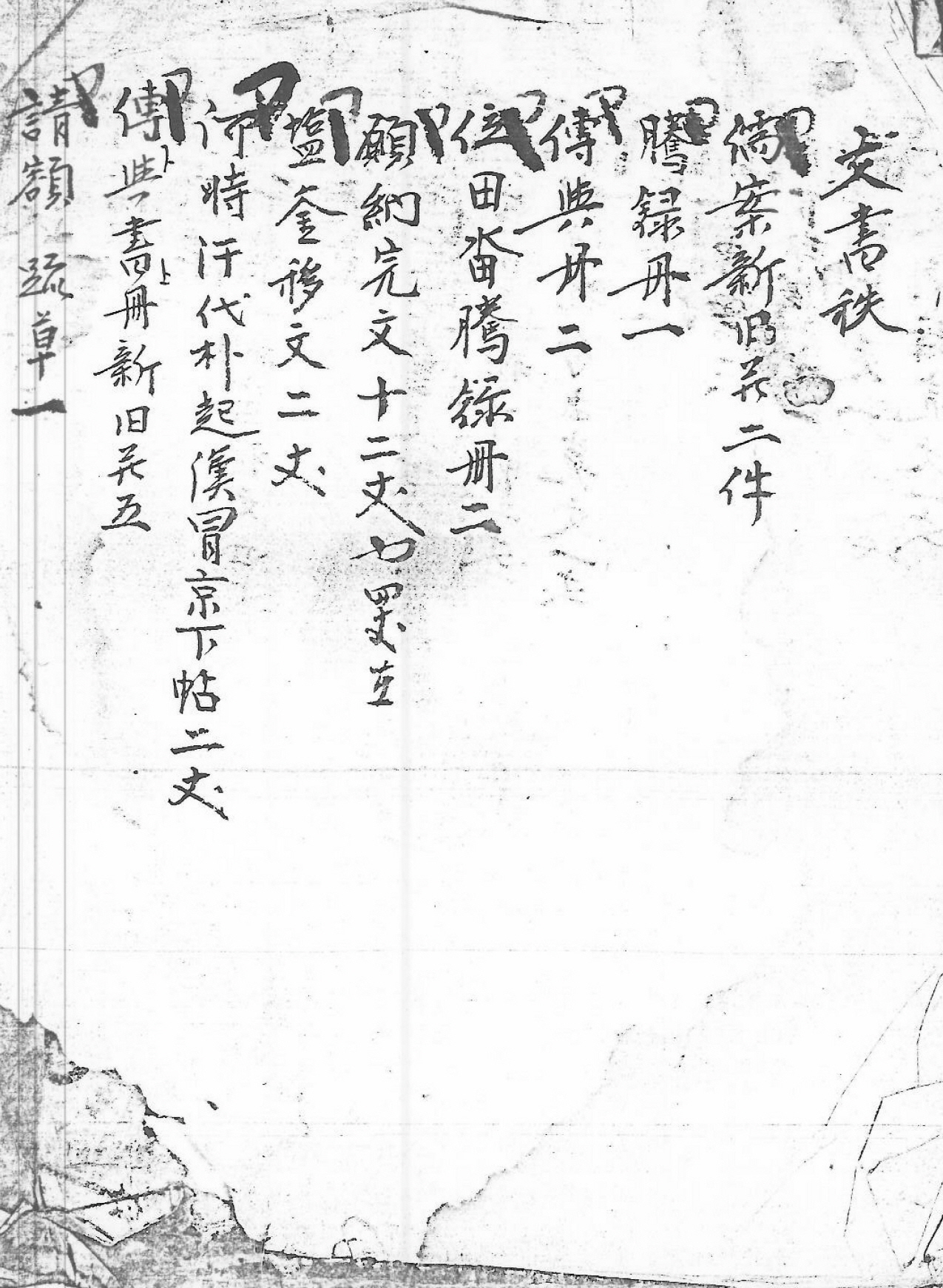

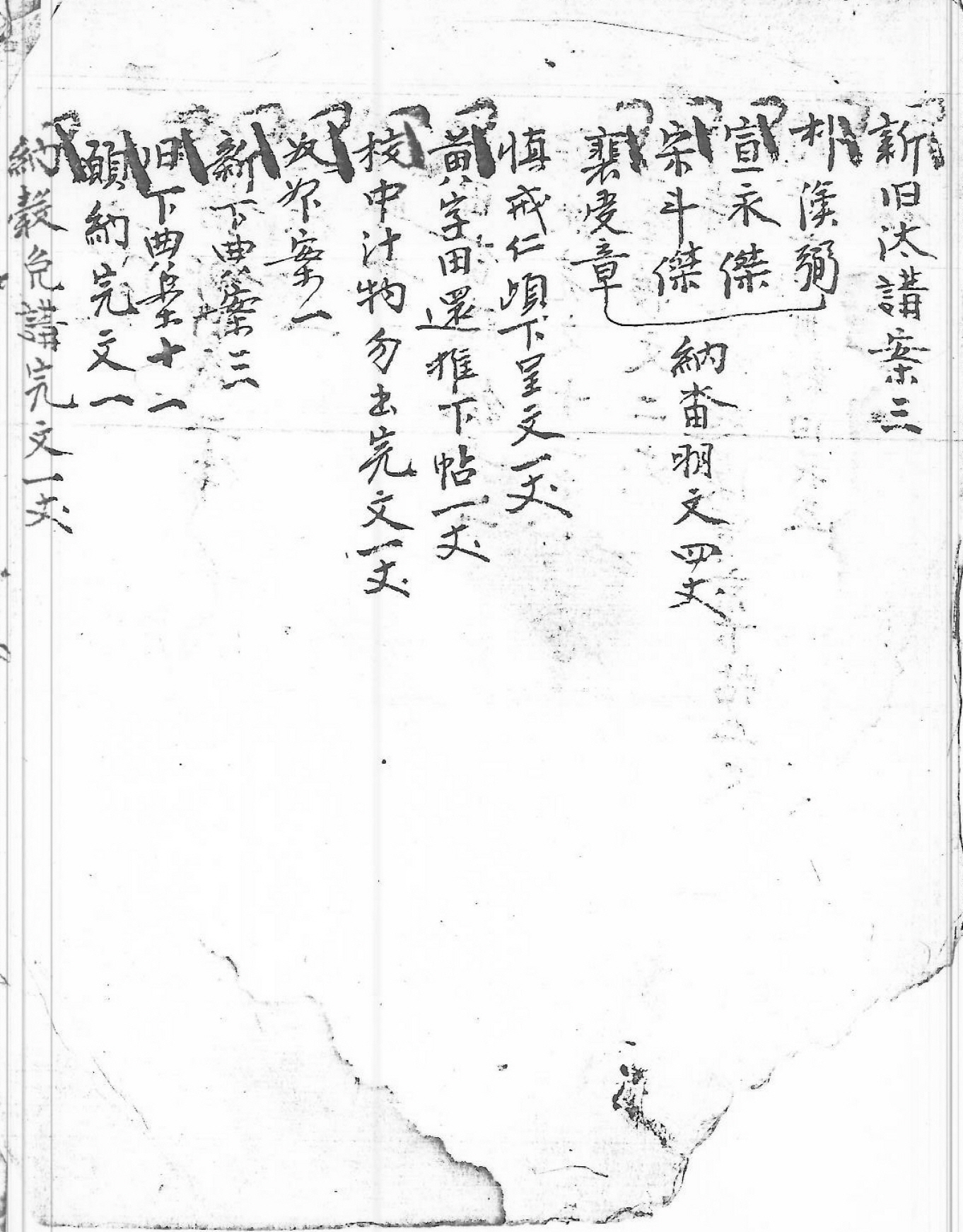

본 자료에 수록된 인수인계 물품은 크게 文書秩, 新納畓秩, 什物秩로 나뉘어져 있다. 문서질에는 인수인계하는 문서 또는 성책류의 이름과 건수를 기재하였다. 인수인계된 문서 또는 성책류로는 儒案新舊, 謄錄, 傳與冊, 位田畓謄錄, 願納完文, 鹽釜移文, 下帖, 傳與書冊新舊, 請額疏草, 新舊汰講案, 納畓明文, 頉下呈文, 還推下帖, 校中什物出完文, 新舊下典案, 納穀免講完文, 書冊謄錄, 都事儒校生間文 등이 있다. 이어 新納畓秩에는 明文과 新舊納畓案, 童蒙都合案, 書目 등의 문서가 있었음이 확인된다. 즉 문서질에는 향교의 인적 구성 및 재정과 관련된 문서들이 주축을 이루고 있으며, 신납답질에는 納畓과 관련된 문서가 주를 이루고 있다. 그러나 이 자료들은 대부분 逸失된 상태이다. 현재 자인향교에는 위 목록 중 성격이 비슷한 것으로 파악되는 校生案, 納畓案, 下典案 등이 남아 있으나 동일한 문서인지는 확인되지 않는다.

什物秩에는 향교에서 소요되는 각종 집물들의 수량이 기재되어 있다. 각종 그릇과 좌석 등이 주를 이루고 있는데, 만약 누군가 빌려갔거나 잃어버렸을 경우 해당 사항을 세주로 기재해 놓았다. 인근에 위치한 사찰 新林寺에서 所捧한 盤이 4立 기재되어 있음이 주목된다. 구체적인 연유는 알 수 없으나, 조선시대 향교 운영과 사찰과의 관계를 짐작케 해준다.

[자료적 가치]

본 자료에 수록된 각종 문서들은 현재 거의 逸失된 것으로 파악되나, 인수인계된 각종 문서의 제목을 통해 조선후기 향교 운영의 일면을 살펴 볼 수 있다. 특히 향교의 재정확보와 관련된 것이 많이 눈에 띈다. 주목되는 것은 願納과 免講 과정에서 작성된 문서이다. 조선시대 향교는 지역민들이 田畓이나 錢穀을 願納하면, 국가로부터 각종 잡역에 침탈되지 않도록 完文를 발급해 주기도 했으며, 향교 校生으로 들이기도 하였다. 수령 및 향교, 그리고 지역민들 간의 결탁과 암묵 하에 펼쳐지는 이러한 행위는 향교 재정을 확보하는데 중요한 구실이 되기도 했지만, 각종 폐단을 일으키는 경우도 많았다. 이렇다 보니 향교 교생 가운데는 학업이 불가능한 자들이 적지 않았다. 校生 등록으로 인한 避役의 증가는 필연적으로 국가 재정 및 軍保 확보의 어려움을 불러일으켰다. 이에 국가에서는 교생에 대한 考講을 실시하려 했고, 만약 落講者가 나오면 充軍을 시킨다는 원칙을 세우게 된다. 그러나 고강은 제대로 실시되지 않았고, 오히려 관청과 향교는 免講帖을 책정하였다. 이에 피역을 위해 입학한 교생들은 면강첩을 구입하지 않으면 안 되었고, 결국 이는 향교 수입의 중요한 기반이 되었던 것이다. 본 자료를 통해 자인향교에서도 願納과 免講이 중요한 경제적 기반이 되었음을 확인 할 수 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

이광우,이수환