[내용 및 특징]

내용 및 특징

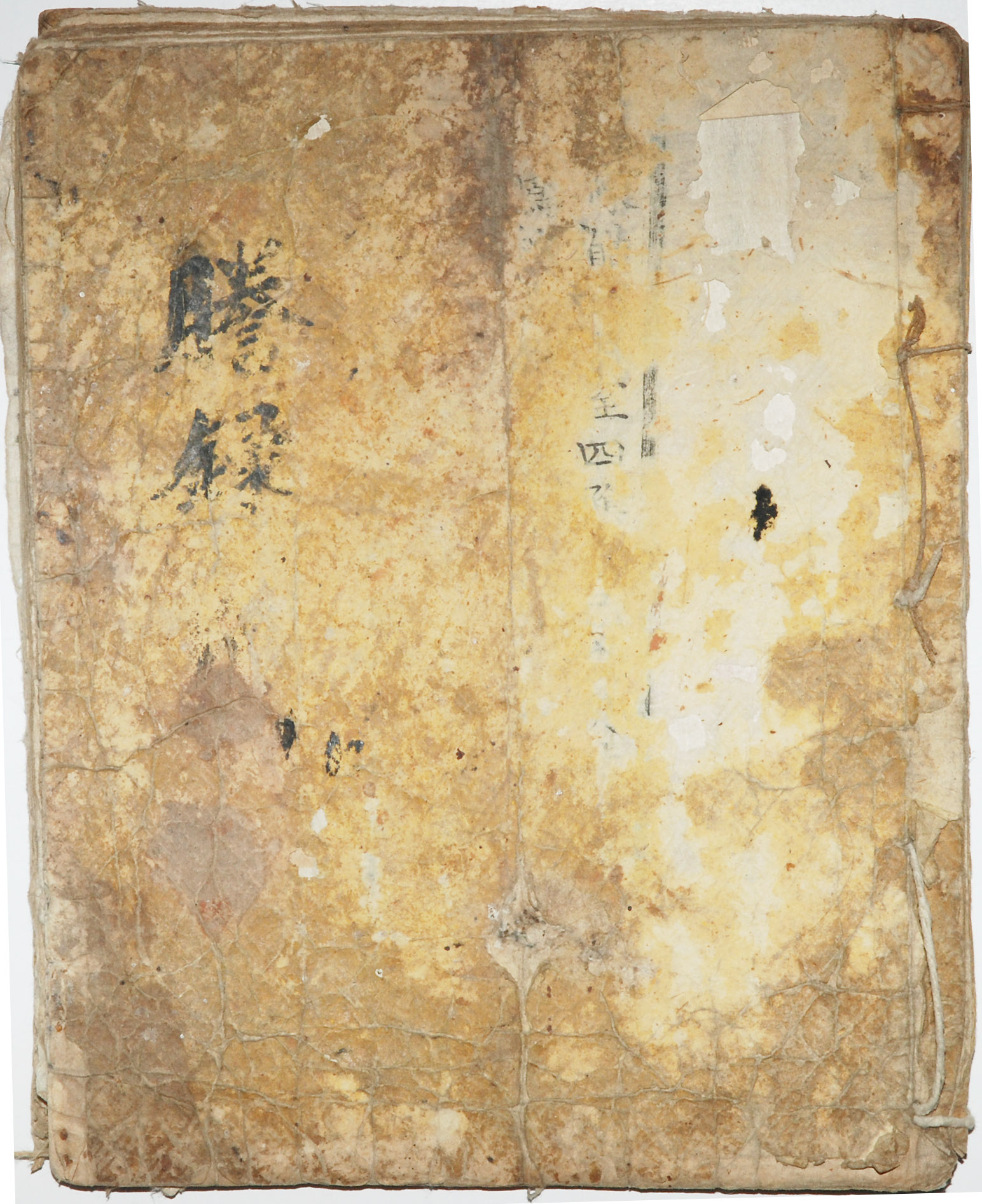

이 자료는 玉山書院 운영과 관련한 제반 사항의 운영지침에 대하여 정리한 것이다. 내용은 옥산서원 소속의 인적·물적 자원에 대한 관리 규정과 회재 이언적의 忌辰 祭需 물목에 대한 규정, 추후 屬店과 奴婢, 院任의 처우에 대한 내용을 규정한 立議 3건 등으로 되어 있다.

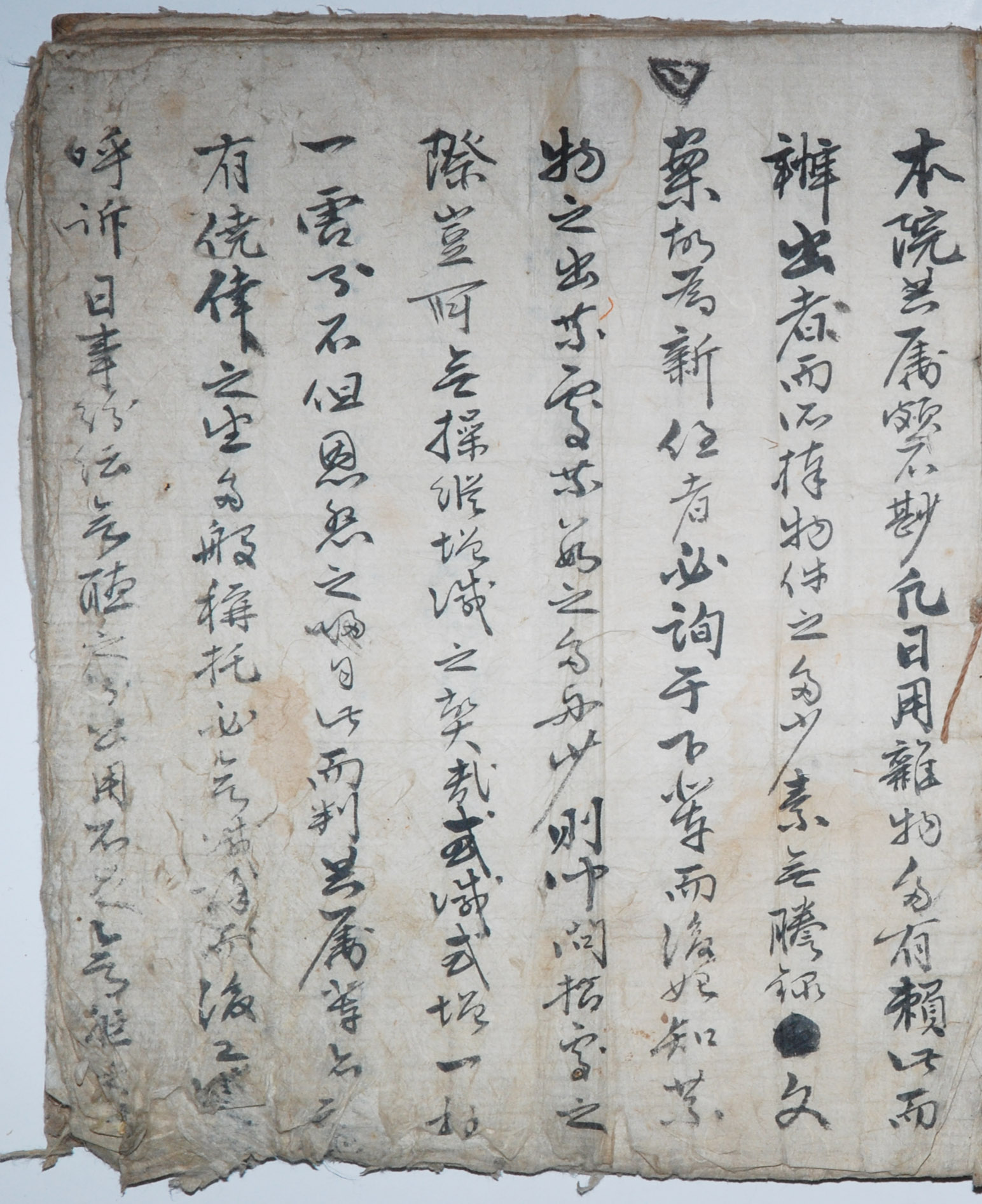

먼저, 옥산서원 소속 자원의 관리에 대한 규정을 살펴본다. 서원 소속 자원은 인적자원으로 노비를 포함한 都色, 下典, 齋直, 庫直 등의 院屬이 있으며, 물적 자원으로는 서원에 소용되는 물품과 관련하여 屬店, 屬寺 등이 있다. 이 등록에서는 이들과 관련한 운영 규정 32개 조항을 설정하고 있다. 먼저, 이러한 규정을 만들게 된 동기는 운영 전반에 대한 지침이 없어서 각종 폐단이 생기므로, 이를 시정하고 영구히 定式으로 삼기 위한 것이었다. 즉, 옥산서원에서 日用하는 雜物이 많아서 서원에 共屬된 것이 많지만 이것들의 출입에 관한 文案이 없고, 그렇기에 출입과정에서 각종 폐단이 많이 생기게 되었다고 한다. 이러한 폐단을 없애기 위해서는 엄격한 규정을 만들어 영구히 기록하고 지키도록 해야 한다고 보았다. 뿐만 아니라 누가 일을 맡아도 알 수 있도록 출입하는 물건의 종류와 수량 등을 기록하여 중간에서의 농간을 없애야지만 院屬끼리의 다툼을 원천적으로 없앨 수 있다고 하였다.

여기서 말하는 폐단을 구체적으로 보면, 일용잡물 등의 출입을 기록한 문안이 없어 이를 감독해야 할 任司가 새로 부임을 하여도 考察할 자료가 없기에 下輩에게 물어야만 하였다. 그런데 下輩들이 서원 출입 잡물의 종류와 수량 등을 말할 때 거짓을 알리는 폐단이 있다는 것이다. 또한 그러한 거짓 정보로 인해 院屬들 중 이익을 보는 측과 손해를 보는 측이 생겨 서로 다투고 원망하는 것이 심하다고 하였다. 뿐만 아니라 불법적으로 원속이 된 자들이 요행을 바라고 갖가지 핑계로 반드시 이루려는 바가 심하다는 것이다. 그래서 이러한 폐단을 없애기 위해 여러 사람이 의논하여 절목을 만들고, 이어 추가된 사항을 立議하여 수록하였다. 폐단을 시정하기 위하여 제시한 조목을 살펴보면 다음과 같다.

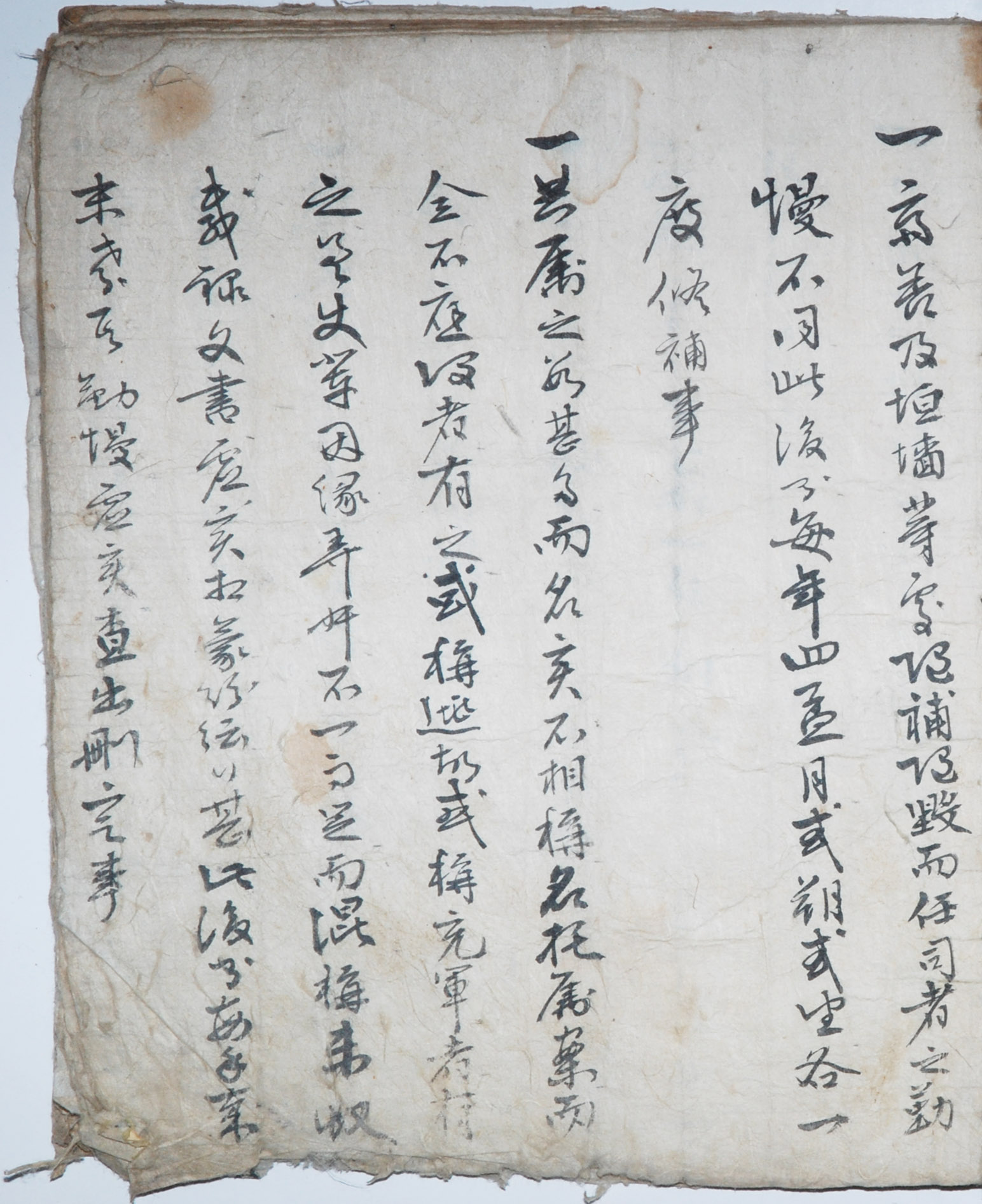

일. 齋器와 垣墻 등의 수리하거나, 허무는 일의 처리는 任司의 근면과 태만함이 같지 않으므로 이 후부터는 매년 1월·4월·7월·10월의 초하루나 보름에 각 한 번씩 보수할 일.

일. 典屬의 수가 매우 많은데 이름이 실제 서로 부르는 이름이 아니다. 이름을 屬案에 의탁하고는 온전히 役에 응하지 않는 자가 있다. 혹 도망하거나, 사망한 사람을 칭하거나, 혹은 充軍을 칭하는 자들은 差使무리와 인연이 있어 농간 하는 게 하나만이 아니고 매우 많다. 이름이 섞여 있는 것을 되돌리지 않고 기재해서 올리니, 문서의 거짓과 진실이 분명하지 않게 되어 일의 일그러짐이 심하였다. 이 후로는 마땅히 매년 연말에 그 근면함과 태만함을 살피고, 진실과 거짓을 조사하여 찾아내서 刪定할 일.

일. 메주콩으로 장을 담그고, 누룩을 만들어 가루를 만들고, 기름을 짜서 창문과 壁堡를 도배하고, 가는 줄(細繩)로 돗자리를 꿰매고, 포도, 松花, 산초 등과 같은 물건은 승려가 담당할 일.

일. 생콩 1斗, 메주콩 1斗, 밀(眞麥) 1斗, 밀가루(細末) 5升, 계피가루(皮末) 1斗, 참깨(眞荏) 1斗·참기름(油) 3升, 들깨(水荏) 1斗·들기름(油) 2升을 捧上한다. 升은 곧 10升을 1斗로 정할 일.

일. 日用下記(그날 사용한 것을 기록한 장부)의 종이는 庫子에게 10장, 酒婢에게 5장 씩을 승려 등이 매일 갖춰 줄 일.

일. 매년 端午에는 前任(曾經) 首任과 현재 임원 앞으로 6斤의 ?을 한 부씩 갖춰 드릴 일.

일. 下典은 해마다 牟太 대신 淸酒 3升, 燈油 1斗를 채비한다. 升는 곧 10升를 1斗로 정할 일.

일. 下典이 해마다 준비하는 牟太는 1년에 6斗씩을 갖춰 바치며, 밀(眞麥)은 4斗씩 갖춰 바친다. 가뭄(極無)이 든 해에는 곧 반을 감해주고, 비록 흉년이라 말하여도 만약 큰 이유가 없으면 곧 1斗를 감해 줄 일.

일. 下典의 무리는 춘추향사 때에는 멀고 가까움을 논하지 않고 각자 닭 1마리와 계란 5개를 捧納하고, 한 명도 남김없이 모여 숙직(合番)한다. 만약에 혹 빠진(闕番)다면 1명에 草席 1立, 닭 1首를 징수할 일.

일. 많은 선비들이 聚接時에는 곧 선비들 防田소작인의 처소에 머물게 한다. 3두락으로 限하여 창고에서 닭 1마리씩을 받드는데 쓰도록 할 일.

일. 祭享시 관에서 쌀을 준비하여 납부할 때에는 곧 下人의 일로서 모두 一次로 쌀을 찧을 일.

일. 본원의 곡식을 찧는 것은 껍질을 벗기는 것이 과하지 않도록 한다. 乙者는 그리해온 것이 이미 오래인데 갑작스레 고치는 것은 옳지 않다고 한다. 잇달아 전부를 찧었을 때의 좋고 나쁨은 혹 쌀을 만들었을 때 多少 늘어나고 줄어듦이 있다. 이로 인하여 동일하지 않으니 차후 쌀을 모두 찧을 때는 곧 쌀 2斗에 1斗가 거칠어지니, 곧 쌀 2斗에 8升씩을 계산하여 받들도록 하고 영원히 加減하지 말 것이다. 겉보리(皮年)을 찧을 때 역시 최대로 찧을 똑같이 할 일.

일. 庫直이 모든 일을 주관하고 힘쓰니 곧 한 끼 食料로 7合을, 酒婢(酒母)은 한 끼 식료를 5合으로 정할 일.

일. 所屬 都色은 읍내에 거주하는 자 외에는 한 명씩 매월 초하루와 보름에 5일을 기한으로 양식을 짊어지고 入番하고, 제향 시에는 남김없이 함께 숙직(合番)하고 大接時에 곧 다시 순서를 정하여 번갈아 임무를 맡도록 시켜서 虛日이 없도록 할 일.

일. 齋直은 1일 2명씩 5일을 기한으로 다시 순서를 정하여 번갈아 入番하며, 祭享과 많은 사림이 모여 회의를 할 때에는 남김없이 함께 숙직한다. 首任이 와서 이를 때에는 掌務와 齋直임 함께 待候하며, 장무와 재직은 곧 다른 사례로서 잡역을 일체 면제토록 할 일.

일. 여자종(婢子=食母)은 1일 2명씩 순서를 정하여 入番하며 제향과 많은 사림이 모여 회의할 때는 남김없이 함께 숙직할 일.

일. 흉년에는 本所와 典谷所에서 나는 곡물로 奴婢를 救荒할 일.

일. 鍮器, 沙器 등은 여자종(婢子=食母)의 교체시에 낱낱이 수를 헤아려서 전해 주며, 만약 혹 깨뜨리거나 잃어버렸으면 일일이 徵捧할 일.

일. 称川, 嶺顚의 두 店은 초하루에 方鐵 각 3部씩을 준비하여 납부하되, 店人의 많고 적음에 따라서 오로지 증가하거나 덜어줄 일.

일. 豆流洞, 嶺巓의 두 店을 합하여 초하루에 숯(炭) 3石씩을 준비하여 납부하고, 춘추향사와 大接時에 또 3石을 보통 때와는 달리 더하여 捧納할 일.

일. 嶺巓, 豆流洞, 釙谷 등의 4店에서 山麻 10束, 生麻 4束씩 春秋을 쫓아 각자 준비하여 납부한다. 4店에서 합쳐 내는 것은 춘추향사 때에 生雉 10마리, 乾雉 4마리, 南草 80塊(뭉치)씩 준비하여 납부한다. 店人이 모이고 흩어지는 많아 항상 성함과 쇠함이 일정하지 않다. 같은 때에 任司가 그 거짓과 진실이 도는 것을 여러 가지로 살펴 (加減)할 일이며, 春享時에는 山藥 각 1말씩을 준비하여 납부하고, 秋享時에는 兩山果 각 2말씩을 준비하여 납부할 일.

일. 豆流, 嶺巓의 2店은 함께 춘추향사 때에 食盤 2竹, 挾盤 5立, 燈檠盤 4立씩을 준비하여 납부하고, 盤足木 또한 堂에 들일 수 있도록 준비하여 납부한다. 長盤桶 4좌, 圓盤桶 4좌씩 또한 준비하여 납부할 일.

일. 두류, 영전의 2店은 매년 단오에 庫房 옆의 소나무로 材木을 갖추도록 하며, 제향시 각종 그릇과 洗床을 또한 만들어서 기다리도록 할 일.

일. 沙器店은 貼匙 20죽, 大貼 4죽, 沙鉢 5죽, 中鉢 5죽, 種子 5죽, 廣器 3죽 씩을 春秋로 두 차례 준비하여 납부할 일.

일. 釙谷은 본래 沙器店이었는데 지금은 그릇을 만들지 않는 까닭으로 그 대신 常木 10필 씩을 갖춰 납부할 일.

일. 良丁은 봄과 가을의 두 차례에 細木 각 1필씩을 갖춰 납부할 일.

일. 下典은 소 값으로 常木을 매년 각 1필을 갖춰 납부할 일.

일. 蒼岩의 下典들은 莞席 각 2立씩을 봄과 가을의 두 차례에 捧用할 일.

일. 鹽釜 1坐에 소금 각 1섬씩 봄과 가을의 두 차례에 갖춰 납부할 일.

일. 소금 5石으로 매년 官家의 위, 아래로 줄 일.

일. 所屬案을 조사하여 뺄 것을 정하면 경주부윤의 교체시에 踏印을 받아 한 건은 관청에, 한 건은 서원에 올릴 일.

일. 당초 奴婢 등에게 私耕한 것은 그 零星한 것을 대개 보호하려고 준 것이다. 지금에 이른 즉 백성들에게 나눠주는 것이 점점 많아져서 다른 面에까지 미치기에 이르러 (노비에게 私耕)하지 못하는 것이 심하여 마땅하지가 않다. 이후부터 本洞의 田土 외에는 비록 허락이 있더라도 私耕하는 사람에게는 일체 주지 말 일.

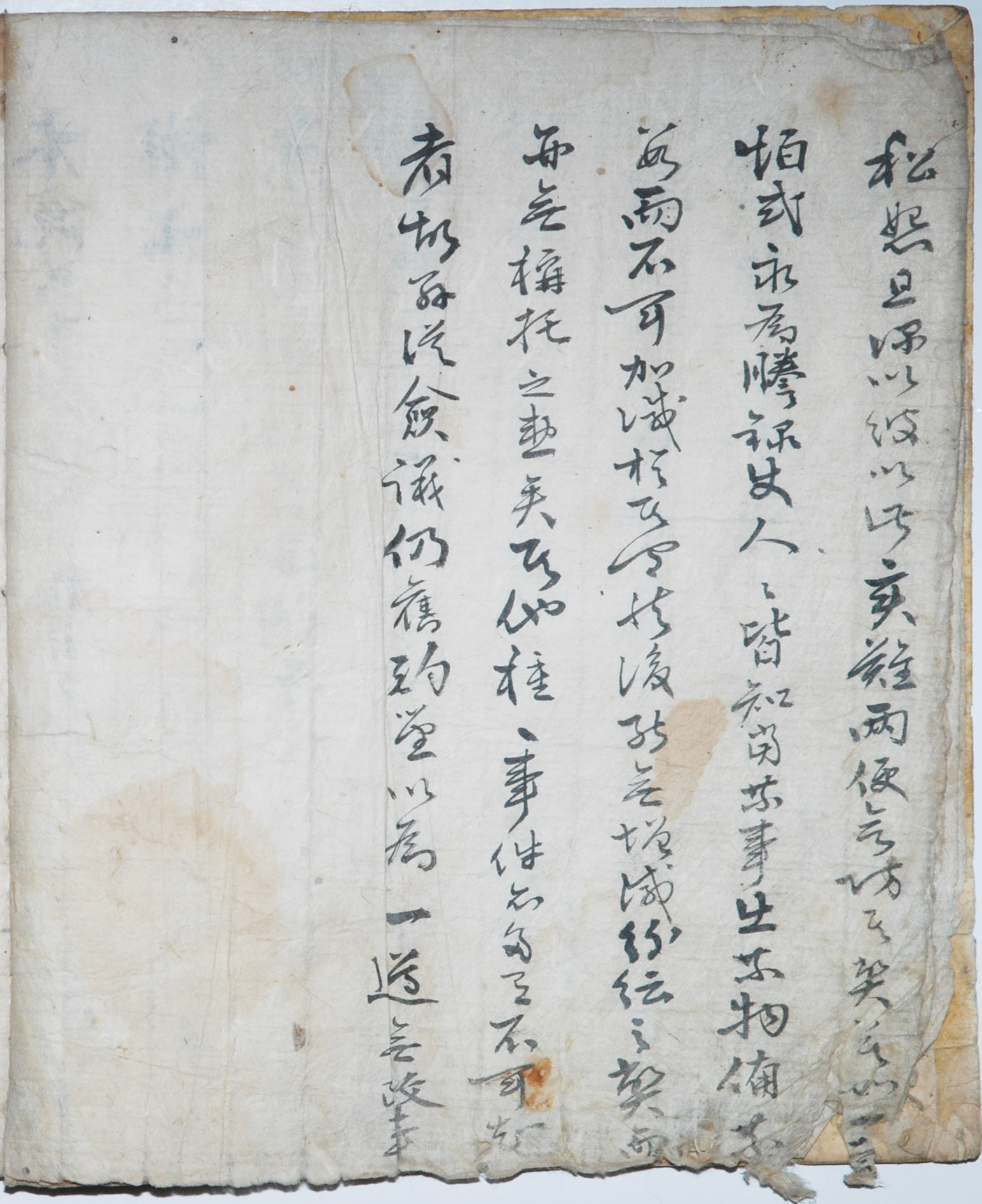

이처럼 규정한 조항은 서원 건물의 보수, 院奴婢의 관리, 서원 祭享 및 日用물품의 보급, 屬店의 관리, 下典·良丁·齋直·酒母·庫直·都色 등 院屬의 관리로 되어 있다. 특히, 원속에 대한 규정이 대부분으로서 이들의 身貢을 효율적으로 징수하고 관리하기 위해 만들어 졌음을 알 수 있다. 이렇게 身貢징수에 규정을 둔 것은 서원의 경제적 기반이 되었던 토지와 노비신공 중 특히, 노비의 사망, 도망 등으로 인한 신공 감소가 주요 원인이 되었던 것으로 보인다. 『등록』에는 노비의 零星, 즉 그 수가 적음에 대하여 누차 언급하고 있다. 그러면서 이들 노비수를 늘리거나, 보존·관리하기 위한 방안도 제시하고 있다. 節目에는 노비에게 私耕한 것은 수가 적은 노비를 보호하기 위해 그렇게 한 것이었지만, 현재에는 일반 소작인 비율이 증가하고 있었다. 그래서 서원노비들에게 줄 田土가 부족하게 되었기에 서원에 직접적인 노동력을 제공하는 노비들의 생활 안정을 위해 서원이 위치한 本洞의 토지는 노비들에게 지급토록 조치하였다. 이외에도 노비 도망을 막기 위하여 가뭄 등에는 본동과 典谷所에서 나는 곡식으로 노비들을 救荒토록 하고 있었다.

한편, 노비 수의 감소는 도망·사망뿐만 아니라 노비들의 의도적 은닉도 한 몫을 차지하였다. 『등록』에 수록된 노비 관련 立議에 의하면 書院奴가 다른 곳의 婢를 妻로 삼으면서 從母法에 의거하여 그 所生이 서원이 아닌 다른 곳의 소속이 되었던 것이다. 그래서 10명의 아이 중 8-9명이 감축된다는 것은 이를 의미하였다. 특히, 부인이 良人인 경우 그 所生을 은닉하는 사례가 많음을 지적하고 있다. 이외에도 院任의 私婢와 혼인하여 서원 소속 노비가 감소하는 경우도 있었기에 그러한 사비와 혼인한 奴는 庫直과 같은 중요한 직임을 맡지 못하도록 조처하기도 했다. 그래서 옥산서원측은 奴廳에서 이들 노비들의 혼인과 所生들에 대한 成帖을 철저히 하여 이탈하는 노비들이 없도록 조처하는 立議를 만들었던 것이다.

『呈書謄錄』1640년 8월 進士 李耈徵 上書와 1644년 3월 玉山儒生 孫宗啓等 上書에 의하면, 옥산서원 奴와 그 소생인 奴 每同이 당시 40세로 遠地에 있는 서원전에 파견되어 그 소출에 대한 징수를 주관하고 있었다. 그런데 1640년에 노 매동이 병로하여 그의 자식 노 시정(是丁)이 그를 대신하여 서원토지의 監考를 맡게 되었다. 당시 노 시정은 감영의 牙兵으로 피소되어 있었으므로 서원은 감고로서의 역할이 막중하다는 이유로 그를 군역에서 면제시켜 주도록 감영에 요청하였다. 1644년에도 청도와 밀양 사이에 있는 서원전에 거주하는 원노 文同이 사망하여 그의 소생 奴 文金이 대신 감고를 맡아야 하나, 이 역시 감영의 아병으로 피소된 예가 보인다. 원노의 소생은 母가 서원비가 아닌 이상 서원에 귀속될 수 없었지만, 監考의 일은 현지의 토지상황과 수취의 실정을 잘 아는 자가 맡아야 했으므로 서원은 院奴 소생을 감고로 삼고자 한 것이다. 이처럼 원노와 그 소생은 비록 서원재산에 크게 이바지 하진 않았지만, 서원에서 그들이 해야만 하는 일들이 있었던 것이다. 서원은 그 소생을 서원에 귀속시킬 수 있는 院婢의 확보에 주력하고 이는 奴婢案에 주로 院婢-所生의 기재방법을 사용하고 있다. 그러나 서원에는 院奴가 해야 하는 일이 있고, 원지에 독립된 가족을 형성하는 경우에는 그 소생을 원노로 확보할 필요가 있었다. 奴婢案에 원노-소생으로 구성된 기재를 행하고, 원노 소생에 대한 면역을 요청하는 것은 서원의 노비 신공 수취방법이 서원업무에 따라 다양하였기 때문이다. 앞의 立議에서 노비 혼인과 소생에 관한 成帖을 철저히 한 것도 바로 이런 이유였다. 또한, 서원의 재물을 출납하는 중임인 庫直도 그러한 院奴의 소임 중 하나였기에, 고직을 담당하면 일체의 身貢과 身役이 면제 되었다. 원노 입장에서는 고단한 노동과 신공납부보다 대우가 좋은 庫直을 잃지 않기 위해서도 이 立議의 발의 후부터는 혼인에 더욱 신중했을 것으로 짐작된다.

또 하나 주목되는 것은 屬店에 대한 身貢의 변화이다. 옥산서원 所屬店은 称川·嶺巓·豆流·釙谷 등으로 서원 인근에 광범위하게 소재하고 있었다. 옥산서원은 이들 소속점에 매달 鐵, 炭, 食盤·夾盤·등경반·장반통·원반통 등을 備納토록하고, 춘추향사와 大接時에는 별도로 더 비납 하도록 했다. 특히, 춘추 향사시에는 앞서 비납한 것 이외에도 山林·생마·생치·건치·남초·산과·산마·산약 등을 납부토록 했다. 또 사기점에서는 접시, 대접, 사발, 중발, 종자, 광기 등을 춘추로 비납토록 했다. 이처럼 옥산서원 소속 각 점은 서원 소용의 현물을 貢納하였다. 『등록』에 수록된 소속점 관련 立議에는 소속점에서 貢納하는 현물이 정해진 수량에 맞지 않는데 이는 두류점이 破殘한지 오래되어 영전의 사기점에서만 홀로 이전의 정식에 의거하여 捧物함에 따라 寃痛이 극에 이르렀기 때문이라고 하였다. 그래서 영전의 경우 이를 헤아려 봉물의 양을 조절하고, 마조점은 이전의 정식에 의거하여 捧納토록 하였다. 이를 구체적으로 보면 다음과 같다.

일. 沙器店은 廣器 3竹, 대접 4竹, 접시 20竹, 중발 5竹, 종자 10竹, 약탕 5竹을 봉납할 일.

일. 磨造店은 족반 1竹 4立, 장반통 3立, 원반통 1立, 생치 2尾, 건치 1尾, 남초 10把, 桃仁(복숭아 씨) 3升, 산과 10斗, 산마 10束, 생마 5束, 산약 1斗을 봉납할 일.

두류점의 破殘과 봉물의 미진은 옥산서원 봉물 이외에도 관아의 침책이 있었기 때문으로 짐작되지만 정확한 내역은 알 수 없다. 그러나 한편으로는 새로운 소속점이 생겨나기도 하였다. 일례로 1844년에 甘谷 冶鐵店이 願屬하였던 것이다. 이처럼 店·匠人의 서원 소속은 良下典이 서원에 소속되는 것과 마찬가지로 避役의 한 형태라는 점에서 서원 측에서 私募하거나 또는 이들이 願屬하는 경우가 있었다. 그런데 이러한 원속은 실질적으로 불법적인 형태였기에 지방관이 교체되는 등의 사정에 따라서 해당 鄕吏들의 侵責이 적지 않았으며, 그때마다 서원측은 監營이나 本府에 呈訴하여 완문을 成給 받아야 하는 어려움이 있었다. 그렇기에 옥산서원측은 매년 5石의 소금을 官家의 上下人들에게 주도록 『등록』에 규정하고 있었다. 이는 서원과 관가와의 관계를 원만히 하여 관의 재정적 지원을 받거나 해당 관리들의 침책을 미연에 방지하고, 나아가 침책이 있어서 呈訴할 때에 원활히 완문을 성급받기 위한 조처였다.

院屬은 서원의 권력에 기초하여 지방사회에서 확보할 수 있었던 인적 재원인 동시에 국가가 할애한 國役者이기도 했다. 조정에서는 18세기 중엽이후 향교, 서원 등과 같이 지방관청의 각종 통치기구에 소속된 자들에 대해서 정액 조치를 확대하면서, 정원 외의 인원을 私募屬으로 규정하였다. 원속에 대한 정액은 원속을 국역체계에 단일화 함으로써 서원의 자의적인 확보를 통제하는 의미를 가지고 있었다. 옥산서원은 경주뿐만 아니라 타읍에 거주하는 원속을 상당수 확보하고 있었다. 해당 지방관청에서는 관할내 군역자들에 대하여 옥산서원의 원속을 용인하지 않으려 했다. 이로 인해 옥산서원은 상급기관에 呈書하는 한편, 경주부에 거주하는 원속의 정액수를 확대하는 데에 주력하였다. 그러나 원속의 정액화는 이전까지 행해 온 서원의 자의적인 원속 파악을 원칙적으로 부정하는 것이므로 경주에 거주하는 원속에 대해서도 정액 이외의 인원수는 표면화되지 못하였다. 이에 옥산서원은 비공식적인 額外, 즉 所屬案 밖의 원속들을 ‘私案’에 별도 기재하여 관리하는 방법을 사용하였다. 그런데 19세기 전반이후 전체 원속의 액수는 감소하였지만, 額內의 원속은 증가하고 있었다. 원속의 신분적 유동성으로 인해 원속을 서원이 독자적으로 파악하는 것이 점차 어려워지자, 額外의 불안정한 원속을 줄이고 관권에 의지하여 안정적으로 원속을 파악하고자 한 것이다. 이것은 원속의 애매한 성격으로 말미암아 인적재원의 확보를 둘러싸고 지방관청의 군역담당 色吏와 경합하는 상황을 피하기 위한 조치이기도 했다. 또한 서원은 원속 파악의 어려움 때문에 이들에게 役價를 받아서 재정을 운영하는 것보다는 원속을 서원 인근에 묶어두고 수시로 인력동원을 할 수 있는 방법을 취해갔다. 원속을 대상으로 경제적 거래관계를 맺음으로써 서원의 경제권역에서 그들의 경제활동을 영위하도록 하는 방안이었다.

『등록』에서 매년 원속을 파악하여 그 허실을 따져 刪定하여 소속안을 작성하는 한편, 타읍 소속인에 대해 入番과 春秋祭享 및 大接와 多士聚會時에 모든 원속이 合番토록 하는 것, 관아의 上·下人에게 매년 소금을 보내는 것, 소속안을 정리하여 경주부윤의 遞任시에 踏印을 받아 관아와 서원에 각 1부씩 보관하는 것 등은 모두 院屬에 대한 관리가 어렵고, 이들에 대한 국가의 규제가 강화되면서 나타난 조처들이었다. 특히, 所屬案에 수령의 재직시가 아닌 체임시에 踏印을 받는 것은 소속안에 등재되는 인원이 정액보다 많았음을 짐작케 한다. 즉, 정액외의 원속은 불법이었기에 수령의 재직시에 답인을 받기는 어려웠을 것이다. 곧 해당 문제는 수령의 책임이 되기 때문이다. 그래서 수령이 재직 시에는 자체적으로 매년 소속안을 작성하여 관리하다가 체임시에 관청의 公證을 받음으로써 체임을 앞둔 수령의 부담도 줄이고, 신임 수령의 도임 후에 생길 수 있는 문제를 미연에 방지하려는 의도로 보인다. 이처럼 한편으로는 院屬을 단속하고 달래기도 하면서, 다른 한편으로는 관아와의 관계를 원만히 하면서 옥산서원은 서원 재산을 유지·관리하고 있었던 것이다. 하지만, 노비와 원속의 사망과 도망 등으로 身貢이 감소하여 서원의 재정은 어려워져 갔다. 이에 서원 측에서도 불필요한 항목을 삭제하거나 수정하는 등의 보완을 통해 서원 재정운영을 축소할 수밖에 없었다.

甲申年 1월 5일의 立議는 그러한 사정을 잘 보여준다. 『등록』에도 규정되어 있듯이 前現職 院任들에게는 매년 端午마다 일정한 양의 선물을 주면서, 이들을 禮遇하고 있었다. 이러한 예우는 立議에도 언급하는 것과 같이 任司가 과거를 보러 갈 때에도 마찬가지였다. 즉, 任司가 과거를 보러갈 때 짐바리(騎卜)를 호종하는 노비의 行粮은 모두 서원에서 辨出하였던 것이다. 하지만, 院力이 시들고 해짐이 매우 심하여 무릇 긴요하지 않은데 쓰이는 비용을 막고, 여러 가지로 다하여 절약하게 됨으로써 任司들에게만 홀로 옛날부터 오는 관례를 따르는 것은 옳지 않다는 의견이 나왔던 것이다. 이런 까닭으로 正朝大會에서 나온 여러 의견을 헤아려 결정한 것이 1명의 임원이 丘使 1명을 쓰고, 돈 3관과 마철 1부를 定式으로 한다는 것이었다. 실제 이러한 예는 옥산서원뿐만 아니라 다른 서원에서도 마찬가지였다. 陶山書院의 경우에도 서원 재정이 어려워지자 서원 출입시 임사와 그들을 호종한 종에게도 지급하던 공궤를 임사에게만 한정하였으며, 과거시험을 보러가는 경비를 대폭 줄이고, 나아가 전현직 원임들에게 지급하던 선물도 일체 없앴던 것이다. 그 외에도 서원에 알묘하는 사림들의 공궤는 밥과 반찬에 따라 별도의 비용을 받기도 하였다. 이상과 같이 서원 재정과 관련된 사항들 외에도 『등록』에는 晦齋 忌辰日 祭需에 대한 규정도 적혀있다. 이 기록에 의하면 회재의 기제사에 사용될 제수는 그동안 臨時로 취하여 갖추어 왔기에 풍성하거나, 검소한 것의 차이가 있었다고 하였다. 이에 乙酉年 正朝日에 여러 사림이 의논하여 규정을 정하여 그것으로 遵行하기로 했다고 한다. 그 후 1월 6일에 기진일 제수물목을 확정하였는데, 이를 살펴보면 다음과 같다.

白米壹斗, 黃燭一雙, 粘米壹斗, 白紙十丈, 眞末壹斗, 眞油壹升, 淸壹升, 黃肉壹脚, 牛心半部, 肝半部, 加乙非六条, 乾大口魚壹尾, 乾廣魚壹尾, 乾雉壹首, 全鰒貳參串, 雜色生魚十五眉, 生鰒貳十介, 乾柹壹貼, 紅柿貳十介, 大台壹升, 乾生栗間隨所有壹升, 炭七斗

이러한 祭需의 물목의 하단에는 이들에 사용 시기와 납기일 등을 附記하였다. 즉, 백미·황촉·점미·백지 등은 大享時에 여러 의견을 물어 더 준비하며, 진말·진유·淸은 제사 3일전에 먼저 서원에 보내도록 하였다. 황육은 소고기를 구하지 못했을 경우 山肉이나 닭으로 대신하며, 우심·간·갈비 등은 소를 구하지 못하면 준비할 필요가 없다고 하였다. 건치가 없으면 대신 牛脯 4條로 대신하며, 잡어 15마리는 甲三魚나 箭魚 등과 같이 크기가 작은 물고기로 그 수를 채우는 것은 옳지 않으니, 그 중 큰 물고기 3-4마리는 꼭 있어야 하며 이들을 합쳐 3-4종이 옳다고 하였다. 그리고 잡어 중 俊魚 1마리로서 생대구 1마리를 대신 봉납하는 것은 收議하여 결정하도록 했다. 이처럼 제수 물목에 있어서도 반드시 필요한 일부 항목을 제외하고는 구하기 어려운 소고기나 물고기 등은 상황에 따라 변화를 줄 수 있도록 하여 제수 준비에 차질이 없도록 하였다. 이러한 규정은 대체로 잘 지켜졌던 것으로 보인다. 옥산서원의 癸未年 祭需單子를 보면, 잡어로서 魴魚 2마리, 農魚 2마리, 廣魚 1마리 등 큰 물고기와 文魚 3條, 加三魚 5마리를 쓰고, 이외에는 乾文魚 1마리, 乾鰒魚 5마리 등을 사용하고 있었다. 계미년 단자에서 건대구와 건광어, 전복 등은 보이지 않지만, 문어와 생광어, 건전복으로 대체한 것으로 보인다. 새롭게 추가된 것은 豆浮 20方이 있었다. 이처럼 제수 물목 중에서 반드시 들어가야 할 것을 제외하고는 그 당대에 알맞게 어물과 기타 제수를 준비하고 있었다.

이 『등록』이 언제 만들어 졌는지 알 수는 없지만, 원속의 증가와 속점에 대한 규정이 강화되고, 노비에 대한 구제책 등을 보았을 때 앞서 32개 조항은 18세기 초·중반에 작성된 것으로 보이며, 제수물목에 대한 규정도 같은 시기로 판단된다. 다만, 3건의 立議는 서원 재정이 축소되던 18세기 중·후반에 작성된 것으로 보인다.

자료적 가치

이 자료는 옥산서원 재정운영과 관련된 제반 사항에 대하여 규정한 것이다. 서원의 경제적 기반은 토지와 노비 외에도 院屬, 屬店, 屬寺 등이 있었는데, 이 자료는 특히 원속과 속점 등이 중심을 이루고 있다. 이 자료는 그들 서원 소속의 역할과 身貢양과 기간, 원임, 서원건물의 관리, 서원의 일상 용품의 收受 등의 구체적 사항을 명시하고 있어서 옥산서원 경제운영을 구체적으로 파악할 수 있다. 이외에도 서원과 관아와의 관계와 이들 재산을 관리하기 위한 서원측의 노력이 附記된 立議에 잘 나타나 있어서 서원의 경제운영을 파악하는데 매우 자료적 가치가 높다.