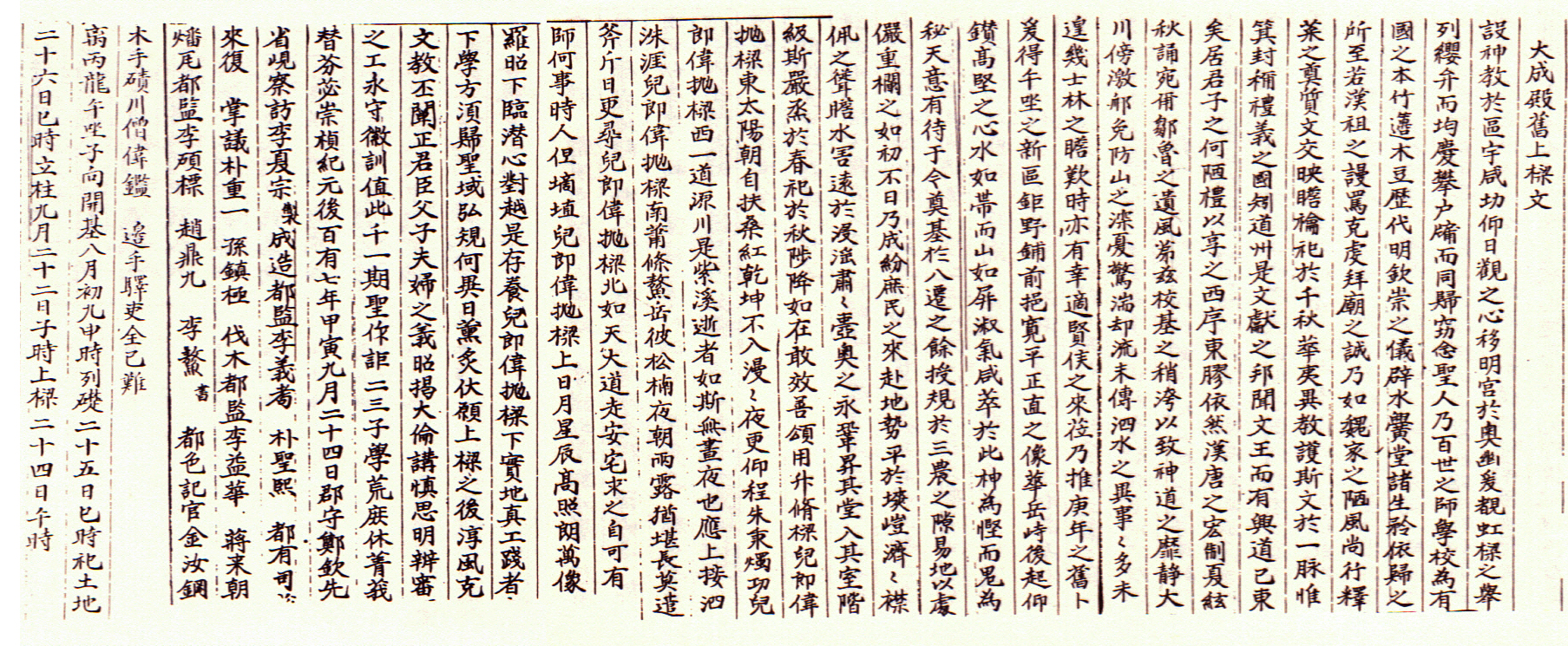

1734년 청도향교(淸道鄕校) 대성전구상량문(大成殿舊上樑文)

1734년 청도향교에서 대성전을 중수하고 상량식을 하면서 작성한 대성전구상량문이다. 청도향교는 원래 고려시대 말엽에 창건 되었다고 하나 여러차례 옮긴 바 있다고 하며, 선조원년인 1568년 청도군수이의경(李宜慶)의 주도로 화양읍 고평동으로 이건하였다. 다시 1626년에는 청도군수송석조(宋碩祚)의 주관하에 화양읍 합천동에 새로 이건하였다 그러나 역시 많은 문제가 있었으므로 영조 10년인 1734년에 이르러 청도군수정흠선(鄭欽先)의 주관하에 송정동으로 이건하게 되었다. 이 상량문은 아마 1843년의 향교 중수 공사때에 대성전에서 발견된 것으로 추정된다. 본 상량문의 내용은 몇 개의 부분으로 세분할 수 있다. 제1부분은 도입부에 해당하는 것으로 ‘성인은 백세의 스승이고, 학교는 국가가 존재하는 근본’이라고 강조하면서 교육과 제사 등 , 향교의 교육적 기능을 강조하고 있는 부분이다. 제2부분은 청도향교의 오랜 역사를 소개하면서, 도주(道州)는 문헌의 고을이고 ‘추로(鄒魯)의 유풍(遺風)’을 간직하고 있는 유서깊은 곳이라고 하였다. 제3부분에서는 이처럼 역사가 오래고 그 의미가 깊은 청도향교가 입지환경이 좋지 못하여 사람과 말이 다니는 소리로 시끄러울 뿐 아니라 향교 주위를 흐르는 반수(泮水) 역시 불결하여 많은 문제가 있었음을 지적하고 있다. 제4부분에서는 새로 도임한 청도군수정흠선이 이러한 문제점들을 깊이 인식하고 사림의 의견을 반영하여 향교의 이건을 추진하였으며, 새로운 향교터가 길지(吉地)임을 강조하고 있다. 그리고 마지막 부분에서는 ‘대들보를 올리는 노래(兒郞偉歌)’를 첨부하여 청도향교의 입지환경을 아름답게 묘사하면서 유림(儒林)의 무궁한 발전을 기원하고 있다. 이 당시 상량식의 주관자는 청도군수정흠선이었으며, 이 자료를 통해 1734년 대성전이건의 상황을 잘 알 수가 있다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

慶北鄕校誌, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

남민수