[내용 및 특징]

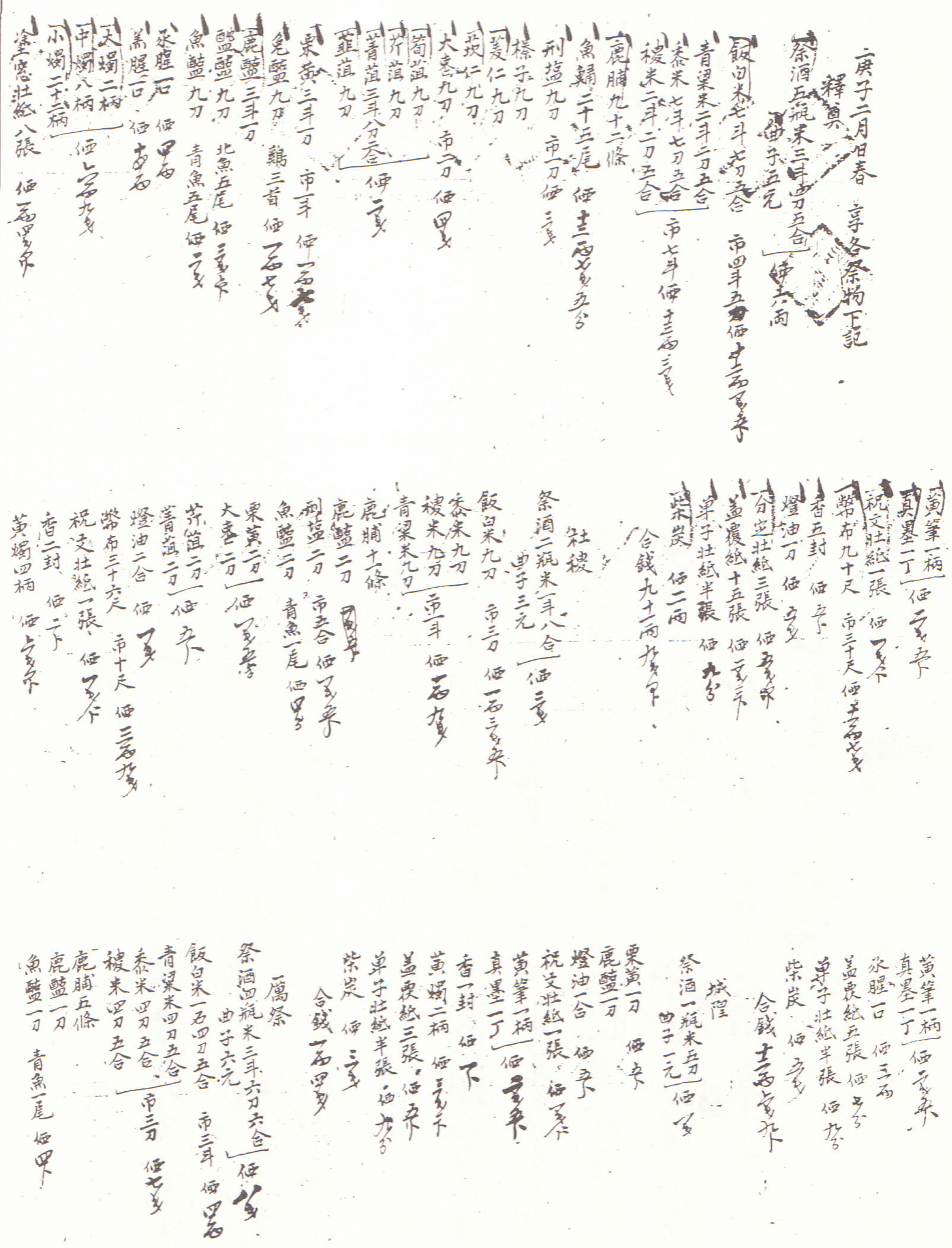

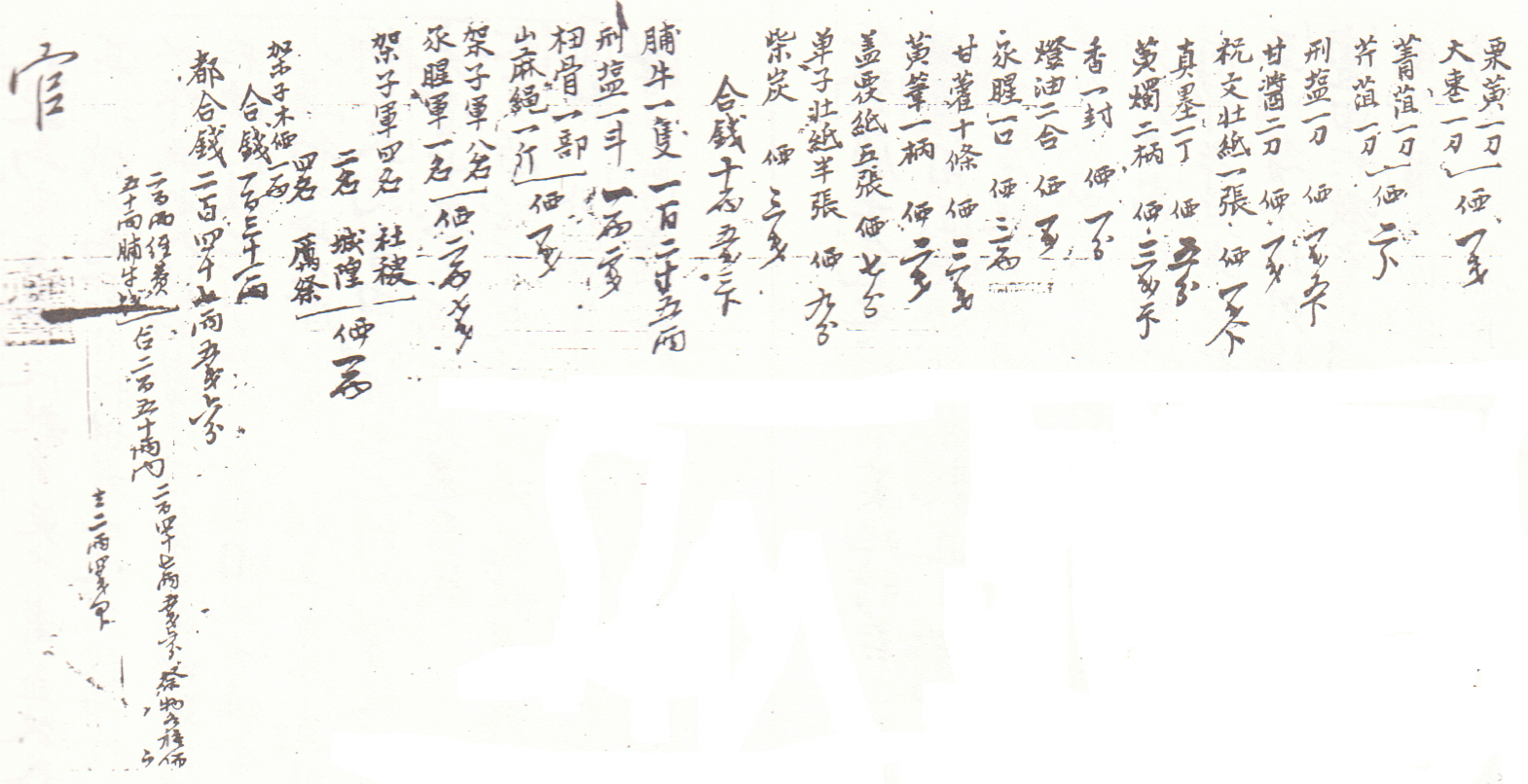

庚子(1900)년 2월 춘향제 시 각종 제물하기이다. 釋奠祭에는 42개 품목 합이 91냥 9전 4분으로 祭酒 5병, 米 3두4승5합, 曲子 5원, 飯白米 7두7승5합, 靑梁米 2두2승5합, 黍米 7두7승5합, 稷米 2두2승5합, 鹿脯 92조, 魚鯒 25미, 刑塩 9승, 漆子 9승, 菱仁 9승, 莰仁 9승, 大棗 9승, 筍菹 9승, 芹菹 9승, 菁菹 3두8승2합, 菲菹 9승, 栗黃 3두1승, 兎鹽 9승, 鷄 3수, 鹿鹽 3두1승, 盬鹽 9승, 北魚 5미, 魚鹽 9승, 靑魚 5미, 豕腥 1관, 羔腥 1관, 大燭 2병, 中燭 8병, 小燭 22병, 塗窓壯紙 8장, 黃筆 1병, 眞墨 1정, 祝文壯紙 1장, 幣布 90척, 香 5봉, 燈油 1승, 分定壯紙 3장, 蓋覆紙 15장, 單子壯紙 반장, 柴炭 등이고 社稷祭에는 27품목 합이 12냥 6전 9분으로 祭酒 2병, 米 1두8합, 曲子 3원, 飯白米 9승, 黍米 9승, 稷米 9승, 靑梁米 9승, 鹿脯 11조, 鹿鹽 2승, 刑塩 2승, 魚鹽 2승, 靑魚 1미, 栗黃 2승, 大棗 2승, 芹菹 2승, 菁菹 2승, 燈油 2합, 幣布 36척, 祝文壯紙 1장, 香 2봉, 黃燭 4병, 黃筆 1병, 眞墨 1정, 豕腥 1관, 蓋覆紙 5장, 單子壯紙 반장, 柴炭 등이고, 城隍祭에는 14품목 합이 1냥 4전으로 祭酒 1병, 米 5승, 曲子 1원, 栗黃 1승, 鹿鹽 1승, 燈油 1합, 祝文壯紙 1장, 黃筆 1병, 眞墨 1정, 香 1봉, 黃燭 2병, 蓋覆紙 3장, 單子壯紙 반장, 柴炭 등이다. 마지막으로 厲祭에는 27품목으로 합이 10냥 5전 3분으로 祭酒 4병, 米 3두6승6합, 曲子 6원, 飯白米 1석4승5합, 靑梁米 4승5합, 黍米 4승5합, 稷米 4승5합, 鹿脯 5조, 鹿鹽 1승, 魚鹽 1승, 靑魚 1미, 栗黃 1승, 大棗 1승, 菁菹 1승, 芹菹 1승, 甘醬 2승, 祝文壯紙 1장, 眞墨 1정, 黃燭 2병, 香 1봉, 燈油 2합, 豕腥 1관, 甘蒮 10조, 黃筆 1병, 蓋覆紙 5장, 單子壯紙 반장, 柴炭이다. 그 외에 脯牛 1척, 刑塩 1두, 杻骨 1부, 山麻縄 1근, 架子軍 8명, 豕腥軍 1명, 架子軍 10명, 架子木 등으로 合錢 1관31량이다. 都合 錢 247냥 5전 6분으로 200냥은 經費로 지출하고 50냥은 脯牛錢으로 해서 合 250兩 內에 247냥 5전 6분 祭物의 비용으로 쓰고 2냥 4전 8분은 남긴다고 하고 있다.

郡守가 서압과 관인을 찍는데 이는 祀典이 군행정의 수장인 군수가 주재하였다는 것을 의미한다. 이것은 바로 군수가 명실상부한 邑主 또는 城主로서 고을을 대표한다는 뜻이기도 했다. 이는 향교의 문묘는 정치·敎化의 기본이념인 유교의 聖廟로서 존재하였고 그것은 王權을 대행한 守令의 감독과 책임 하에 鄕中儒林과 공동 운영해 나갔던 것이며 향교의 임원들은 釋奠의식과 함께 社稷壇, 城隍祠, 厲壇의 제향을 주관하였다.

기록된 항목에 대한 진설이 어떻게 이뤄지고 어떠한 과정을 통해서 마련되는지에 대한 자세한 내용은 영양 영양향교에 소장된 자료 중 釋奠儀軌 등 사직단, 성황단, 여단에 관한 축문과 진설도 및 행례 홀기가 남아 있지 않아 알 수 없지만, 경상북도 여러 향교에 소장되어 있는 자료 등을 통해서 유추해 볼 수 있다.

조선왕조는 주자학을 지도이념으로 삼고 중앙에는 성균관·四學, 지방에는 鄕校를 통해 관학을 크게 장려하여 유교이념을 백성들에게 널리 보급하고 유교적 교양을 갖춘 관리를 양성하며 향풍을 교회시키는데 크게 기여하였다. 지방의 향교는 선현을 봉사하는 ‘祠’와 지방자제를 교육하는 ‘齋’로 구성된 서원처럼, 향교는 서울 소재 성균관의 축소형으로 孔子를 위시한 聖賢을 제향하는 大成殿과 지방의 生徒를 교육하는 明倫堂의 2대 시설을 갖추고 이러한 교육과 제향의 기능을 수행해 나갔기 때문에 文廟制度와 釋奠儀禮는 향교제도의 확립과 함께 일찍이 정비되었다. 그러나 16세기 이래 관학의 쇠퇴와 私學의 발달로 인해 교육적 기능은 점차 약화되고 유교주의의 시화와 함께 제향적 기능이 강조되었다. 특히 향교의 제례기능은 조선후기의 정치적, 사회적 변화에 따라 강화되었다. 문화이념적인 면에서 뿐만 아니라 사회적 동요를 수습하는 데에도 제례의 강화는 필요하였던 것이다. 즉 경제적 변화, 사회신분적 변화에 대처하고자 조정과 양반사족들은 예속을 강조하였고 향교의 경우에는 선현에 대한 제례의 강화와 이를 통한 하층민에 대한 교화가 강조되었다.

제물하기가 작성된 1900년의 향교는 비단 영양 영양향교 뿐만 아니라 지방의 모든 향교가 허울뿐인 상징적인 기구로 전락한 시기였다. 조선후기부터 재지사족들의 중앙정계로의 진출이 용이하지 않게 되자 그들은 향촌지배기구로서 향교를 중심으로 결집하였고 사회적 동요를 수습하는 것의 일환으로 享祀의 기능을 유지하면서 향촌사회를 지배하였다. 재지사족의 향교의 실질적 사유화는 가속되었던 것이다. 국가에서도 그러한 사정을 몰랐던 것은 아니었다. 관학으로서의 향교의 역할을 강조하여 관으로부터 견제와 간섭을 형식적으로 시행하긴 하였지만 실효를 거두는 것이 아니었다. 그것은 수령의 노력여하에 따라 좌지우지되는 것도 아니었다. 향교의 운영에 있어 실질적으로 관여하는 유림, 교임, 향리 등의 총체적인 도덕적 해이는 조선후기 만연한 사회 부조리에서 벗어나지 못하였기 때문이다. 그러한 폐단을 가진 향교는 조선말의 어지러운 정국과 개항이후 신물물의 유입으로 인해 도래하는 새 시대에 부응하지 못하고 결국에는 국학으로서의 지위를 상실하게 되었던 것이다. 이와 같은 상태에서 1894년 갑오개혁은 향교를 말 그대로 ‘구 교육기관’으로 전락시켜 버렸다. 그나마 제향적 기능은 유지될 수 있었지만 향교가 조선사회에서 아무런 역할이나 재지사족들의 이익을 대변하는 것조차 할 수 없는 상태가 되었기 때문에 명맥만 유지하는 것이었다.

이 문서가 작성된 해 8월에는 釋奠祭에 참석을 바란다는 廻文도 영양 영양향교 소장자료로 남아 있는 것으로 보아 제향의식만은 남아 있는 향교의 당시 상황을 간접적으로 보여주는 자료라 하겠다.

[자료적 가치]

향교는 제향적 기능과 교육적 기능을 국가로부터 부여받아 성리학적 지배질서 체제하로의 이입을 목적으로 건립되었지만 향교의 교육적 기능은 시대적 흐름에 부합하지 못하고 사회적 변화에 능동적으로 대처하지 못하여 건립 목적이자 기능을 수행하는데 있어 점차 실효성을 잃어갔다. 그리하여 상대적으로 제향적 기능이 강조되고 한말 향교가 상징적인 기구로 전락하면서도 명맥을 이어가지만 어디까지나 향교의 재정이 허락하는 범위 안에서 가능한 것이었고 이 문서는 그러한 시점에 작성된 제물하기로 당시 영양 영양향교의 춘향시의 사용되는 제물의 비용을 보여주는 사료이다.

釋奠祭는 釋菜·上丁祭·丁祭라고도 하며 음력 2월과 8월의 上丁日에 거행한다. 석전이라는 이름은 '채(菜)를 놓고(釋), 폐(幣)를 올린다(奠)'에서 유래한다. 처음에는 간략하게 채소만 놓고 지냈으나 뒤에는 고기·과일 등 풍성한 제물을 마련하여 지냈다. 중국의 上代에는 先聖·先師의 제사로 발전하여 周公을 제사하다가 漢나라 이후 유교가 중요시되자 공자를 제사하게 되었다. 우리나라에서는 유교가 전래된 후, 신라에서 공자와 10哲 72제파의 화상을 당나라에서 가져와 國學에 안치하였다는 기록이 있고, 고려에서도 國子監에 文廟를 세워 석전제를 지냈다. 조선시대에는 개국 초부터 성균관에 문묘를 설치하고 여기에 한국의 18현을 합한 112位를 봉안하여 석전제를 지냈는데, 이를 위하여 성균관에 學田과 學奴婢를 지급하였으며 지방에서는 향교에 學田과 校奴婢를 지급하였다.