내용 및 특징

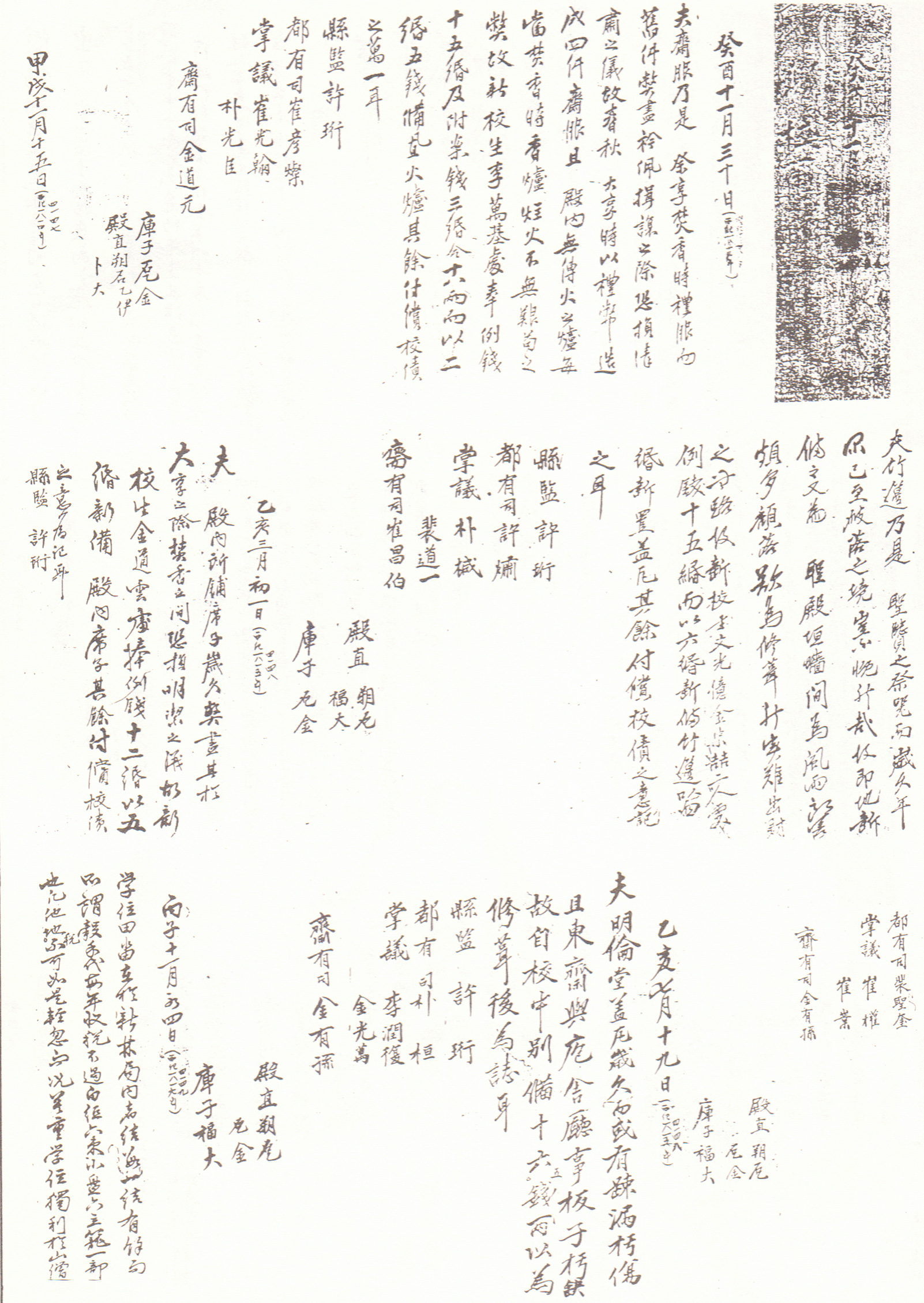

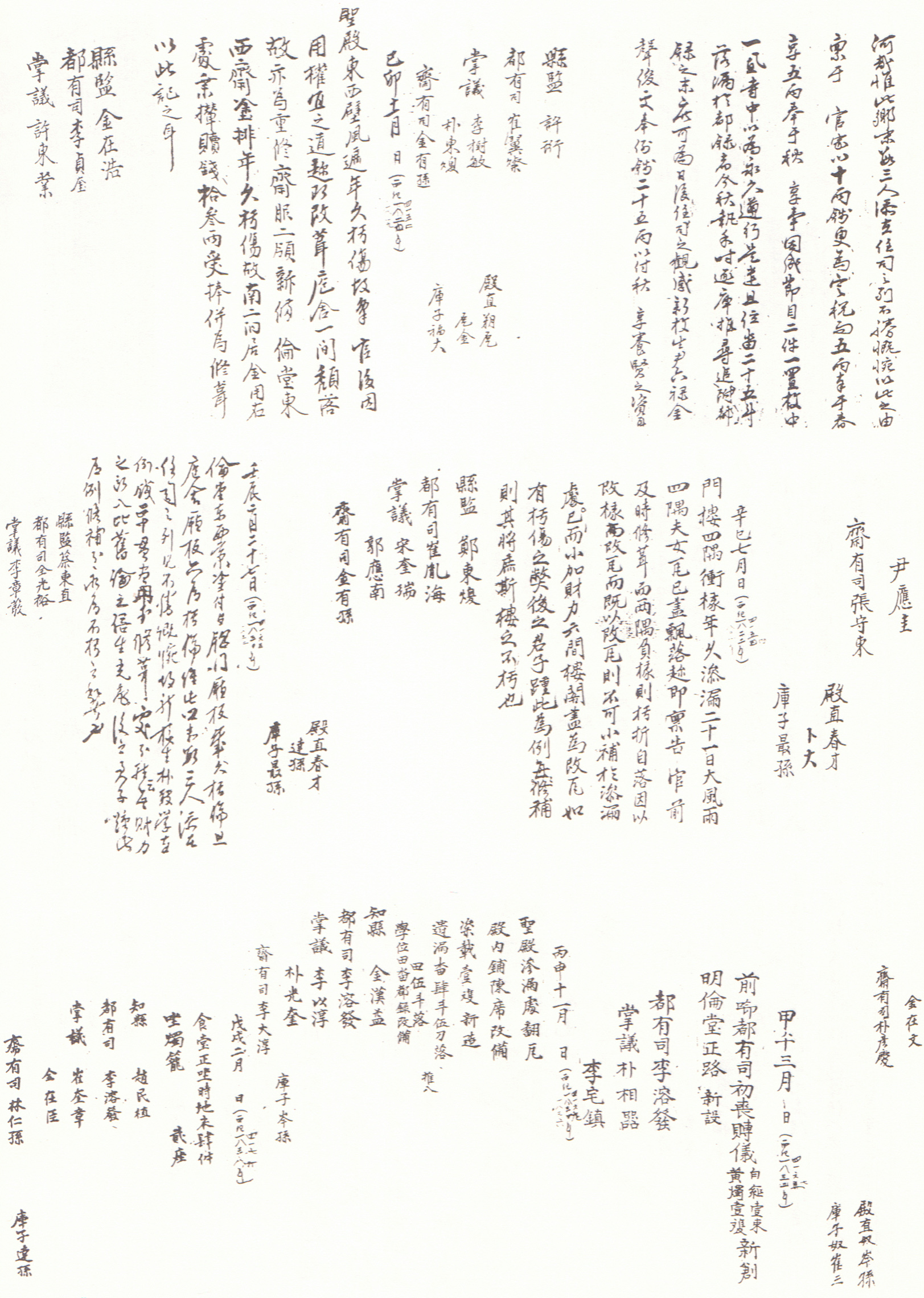

癸酉(1813)년부터 戊戌(1838)년까지 11번의 향교의 事蹟에 관하여 시대 순으로 차례로 기록한 향교사적이다. 당해년의 어떠한 일이 있었는지 간략하게나마 기록으로 남겨두었다. 전체의 내용은 다음과 같다.

계유년 11월 30일(서기 1813년, 〔단기〕4146년) 무릇 齋服이라 하는 것은 祭享 焚香할 때에 예를 갖춰 입는 옷인데 예전의 것이 낡고 해어져서 청숙의 뜻을 덜어 버리지나 않을까 우려된다고 하며 새로이 齋服 4벌을 마련하고, 향로의 심지 또한 오래되어 물건의 구차함이 없지 않아 있어 新校生 李萬基로부터 받은 例錢 15緡과 附案錢 3緡 합 18냥으로 다시 새로 갖추고 나머지는 校債의 상환에 사용하였다.

갑술년 11월 15일(서기 1814년, 〔단기〕4147년) 竹邊이라는 것은 聖賢에 대해 제사를 지낼 때 쓰는 祭器인데 해가 오래되어 파손이 심하니 즉시 새로운 것을 갖추어야 하고, 聖殿의 담장이 풍우로 피해가 상당하니 이를 보수하기 위해 신교생 文光億, 金宗喆 등으로부터 받은 例錢 15緡 중 6緡은 竹邊을 새로 준비하는 비용으로, 4緡은 성전의 기와를 덮는 비용으로 사용하고 나머지는 校債를 상환하는데 사용하였다.

을해년 3월 초1일(서기 1815년, 〔단기〕4148년) 殿內에 있는 의자가 오래되어 낡았는데 성현에 대한 제를 지낼 때의 공손함이 덜해질까 심히 걱정되니 맑고 깨끗한 것으로 바꾸려 신교생 金道雲으로부터 거둔 예전 12緡 중에 5緡을 전내의 의자를 새로 사는데 쓰고 나머지를 교채를 갚는데 충당하였다.

을해년 7월 19일(서기 1815년, 〔단기〕4148년) 明倫堂의 기와가 해가 오래되어 혹시나 관리를 소홀히 하면 상하지 않을까 걱정되고, 東齋와 포사의 판자도 오래되고 없어진 것이 많으니 校中에서 15냥을 지출하여 이를 수리하고 후에 이를 기록하였다.

병자년 11월 초4일(서기 1816년, 〔단기〕4149년) 관내에 있는 학위전답이 1결이 있는데 穀禾에 대해서 매년 세를 거두는데 다른 지역의 세와 비교해 봐도 터무니없이 적은 양이니만큼 獻官을 통해 바로잡을 수 있는 연유를 조사하여 보고할 일이고, 관에서는 10냥을 거두어 들여서 享祀에 있어 5냥은 春享의 제례비용으로, 5냥은 秋享의 제례비용으로 쓰게 할 것이다. 이런 일에 대해서 절목으로 만들어 1건은 鄕中에, 1건은 寺中에 두어 이를 후대에 이르게 해야 할 것이다. 위답 25두락이 빠진 것을 도록의 마지막에 더해서 기록으로 남기고 헌관은 이를 직접 확인해야 할 것이다. 신교생 尹○祿, 金聲俊으로부터 거둔 例錢 25냥을 추향의 養賢의 資目으로 삼았다.

기묘년 11월(서기 1819년, 〔단기〕4152년) 상전의 동서벽이 오래되어 붕괴될 우려가 있어 일전에 관에다 보수를 청하였고, 포사도 퇴락되고 있다. 재복 2벌을 새로 비치하였다. 명륜당과 동서재 도배도 오래되어 낡고 지저분해져서 金用右로부터 贖錢 13냥을 받아 모두 보수하고 새롭게 하는데 비용을 사용하고 그러한 것을 기록한다.

신사년 7월(서기 1821년, 〔단기〕4154년) 門樓의 사방의 서까래가 오래되어 물이 새어 나오고 있는데 21일에 큰 비바람이 있어 사우의 기와가 다 떨어졌다. 즉시 관에 보고하였으나 일전에 양 서까래를 수리하고 기와도 덮었던 일이 있어 바로 보수하는 데는 어려움이 있으니 작은 규모의 보수로 물이 새는 것을 자제를 아껴 써도 가능하지만 무너져 내린다면 어찌 근심이 없을 수 있겠는가 앞으로 이 누각이 쓰러지지 않게 해야 할 것이다.

임진년 2월 27일(서기 1832년, 〔단기〕4165년) 명륜당과 동서재 도배를 했다. 마룻바닥의 널조각들이 오래되어 근심이고 포사의 바닥 널조각도 오래되고 상해서 獻官에게 수리를 재촉했었다. 이를 한스럽고 부끄럽게 여기던 교생 朴致學이 例錢 20관을 들여 보수하였는데 앞으로도 색이 바래지지 않게 보수하여 더러워지지 않도록 해야 할 것이라고 기록한다.

갑오년 3월 (서기 1834년, 〔단기〕4167년) 전 도유사의 初喪에 白紙 1束과 黃燭 1雙의 새것을 賻儀조로 보내었다. 명륜당의 정로를 신설하였다.

병신년 11월(서기 1836년, 〔단기〕4169년) 聖殿에 비가 세는 기와를 보수하였고 殿內의 바닥에 까는 자리를 고쳐 갖추었다. 칠재 1쌍을 새로 만들었고 빠져있던 畓 4두 5도락과 田 5두락을 추입하였고 學位田畓都錄을 고쳐 새로 갖추었다.

무술년 2월 (서기 1838년, 〔단기〕4171년) 食堂에 正坐할 때 地衣 4벌과 坐燭籠 2좌를 새로 들였다.(괄호 안의 서기와 단기의 기록이 당대에 이뤄진 기록인지, 후대에 부기된 기록인지 영인된 자료만으로는 구별이 불가능하지만, 일반적으로 나타나지 않는 기록의 양상으로 볼 때 후대에 부기된 것으로 추정된다.)

慈仁鄕校의 창건에 대해서는 남아 있는 문헌자료가 서로 상이한 기록들로 인해 정확하지 않으나 향교의 설립목적과 부합하는 기능을 발휘한 시기를 추정하는 것은 그리 어려운 일은 아니다. 조선明宗대에 慶州府尹李楨에 의해 향교가 건립되었다는 것과 당시 향교가 건립된 곳은 고려조에 건립되었던 옛터에 자리잡았다는 기록을 통해서 향교의 실질적 건립은 적어도 조선명종대였음은 확실하다. 그러나 그때부터 향교로서의 역할을 담당하여 기능을 수행하였다고는 볼 수 없을 것 같다. 당시에 자인은 경주부에 속한 속읍이었고 조선왕조의 향교건립은 一邑一校의 원칙에 의거한 시기였으며 成宗조 무렵이 되어서야 주읍에 향교가 건립되었고 속읍은 주로 17세기를 전후한 시기에 향교가 건립되기 시작했다는 점을 감안한다면 당시 속읍이었던 이곳에 고려조부터 향교가 건립되었는지는 의문이고 명종조에 건립된 향교는 임진왜란 때 병화로 인해 불타버렸고, 인조 15년(1637)에 자인에 현이 설치가 되어 縣監이 파견된 뒤 현종 13년(1672)에 와서야 縣人 李春馥 등이 중건을 소청함으로써 비로소 숙종 1년(1675)에 도천산 아래에 향교가 移置될 수 있었을 것이다. 그리고 그때부터 자인은 一邑으로서의 행세가 비로소 가능했고 자인향교의 興學 활동이 본격적으로 시작되었으리라 추정된다. 그 후 영조 4년(1728)에 현재의 자리로 移建하였다.

자인향교의 연혁을 전하는 자료가 극히 미약하여 그 대강을 알아보기란 상당히 어려움이 있다. 현재 자인향교와 관련되어 현전하고 있는 자료는 19세기 후반 이후로 작성된 靑衿錄 3권과 작성 연대를 알 수 없는 校生案 3권, 마찬가지로 연대를 알 수 없는 향교 재산의 대강을 살펴볼 만한 校生納畓案 1건, 향교를 守直하였던 殿直書員의 명단이 기록되어 있지만 연대를 추정할 수 없는 鄕校殿直書員下典案 1건, 연대를 알 수 없는 鄕校傳與冊 1건이 전부이다. 청금록을 제외하고 다른 모든 자료가 내용만으로는 연대를 추정하기가 어려운 자료들이라 향교의 시기별로 구별하여 전반적인 사정을 파악하는 데는 어려움이 있는 것이 사실이다. 그러나 본 향교사적의 경우 적어도 19세기 초 중반에 있었던 향교의 건물 보수, 제기 구입, 校債 상환 등에 대해 간략하게나마 언급하고 있어 자인향교의 당시의 일반적인 모습을 살펴보는 중요한 사료가 될 만한 것이라 하겠다. 이것은 자인향교明倫堂에 걸려 있는 현판과 함께 자인향교의 역사를 보여주는 중요한 사료가 될 수 있기 때문에 그 중요성이 더욱 크다고 할 수 있다. 앞서 기술한 바와 같이 향교사적의 주요 내용은 건물의 보수와 유지에 대한 필요성을 역설하고, 그러한 데 사용되는 費用의 출처를 기록하고, 기록으로 남겨야 될 중요한 토지와 관련해서는 都錄을 새로 작성한다는 것, 祭器의 改備에 대해 서술하고 있다.

향교사적에 기록된 내용들은 자인향교가 현재 위치로 移建되고 난 뒤의 기록들이어서 지금까지 남아 있는 자인향교 부속 건물에 대해 과거 유지, 보수에 대한 내용이라고 하겠다. 자인향교는 얕은 구릉지에 자리잡고 있으며 2층 누각인 慕聖樓, 明倫堂, 東齋와 西齋, 內三門, 大成殿, 전사청 등의 건물로 구성되어 있다. 향교 사적에 의하면 대성전 담장 및 기와를 보수하고 명륜당 기와와 동재청사 판자를 수즙하였으며 문루를 보수 하는 등 건물을 보수하여 유지되기 위한 노력을 계속이어 나갔다는 것을 알 수 있다. 한편 자인향교명륜당에 걸린 〈東西齋門樓重修記文〉(1802)에 자인향교 부속 건물에 대한 대강을 살펴볼 만한 구절이 있어 주목된다. "東西兩齋 始建于英廟朝第十二年乙卯 以越十五年己巳 又刱門樓 爲多士吟咏之所矣 纔到乙未歲而重修 又到壬戌歲而三刱 其間猶未滿五十五年 何其樓之不壽也(이하생략)"이라 하여 자인향교의 東齋와 西齋를 英祖 12년(1735)년에 중수하였고, 문루를 15년이 지난 기사년(1749)에 중수하여 많은 선비들이 음영하고 교유하는 장소로 삼았다. 을미년(1775)에 다시 중수하고 임술년(1802)에 이르러 세 번째로 중수하였다고 하면서 55년(실제로는 총 67년)이 안 되어 세 번이나 중수를 한다는 것을 안타깝게 여기는 현감의 글이 있는데 이를 사실 그대로로 받아들이기 보다는 실질적으로 향교의 건물을 유지, 보수하는 시점이 약 10~20여년의 시간이 흐르면 자연스럽게 이뤄지는 양상을 우회적으로 표현한 것임을 알 수 있다. 실례로 을해년(1815) 7월 19일에 작성된 鄕校事蹟에서 동재청사 판자를 수즙한 기록이 있고 신사년(1821) 7월에 문루의 서까래를 보수하는 기록이 있는 것으로 보아 〈동서재문루중수기문〉이 작성되고 각각 13년, 19년이 흐른 뒤에 건물 보수가 이뤄진 것은 자인향교 건물이 평균적으로 시간이 흐른 후 보수가 필요한 시점이라는 것을 말해준다고 하겠다. 한편 〈大成殿重修記文〉(1819)에 의하면 4월에 대성전 중수가 시작되었다는 것을 기록으로 보여주는데 향교사적에서는 기묘년(1819) 11월에 이르러서야 대성전의 동서벽을 보수하고 명륜당과 동서재의 벽면 도배도 마쳤다고 한 것으로 보아 향교 부속 건물의 전반에 관해 대대적인 보수가 있었고 적어도 8개월의 기간이 소요된 것으로 보인다.

향교 부속 건물의 유지와 보수에는 단순한 생활상의 편리함을 위해 추구해야 하는 것이 아니라 敎育을 통한 인재양성과 聖賢을 존숭하여 높이 우러르는 지극한 정성을 내세워 한 치의 게으름이나 방관을 허락하지 않는 것으로 향교가 있는 향촌사회에서는 무엇보다 선결되어야 할 과제였다. 그러나 그것은 개인의 능력여부나 유력 가문, 혹은 守令의 노력 여하에 의해 결정되어질 문제가 아니었고 향촌사회의 공동의 문제인식과 해결방안을 모색하는 것 등의 일련의 과정을 통해서 이뤄지는 것이고 무엇보다 재정에 있어 안정적으로 뒷받침이 되어야 하는 것이었다. 물론 향교가 가진 특색으로 인해 유력한 재지사족 몇몇으로 향교 운영이 절대적으로 결정되는 것은 향교가 조선후기 중앙정계로의 진출이 제한되면서 향촌사회를 재지적 기반으로 삼아 재지사족화의 길을 개척하는 방향으로 변모하고 있는 영남지역의 향교유림의 향촌기구화라는 보편적으로 나타나는 현상이기도 하지만 자인향교에서는 그러한 사정이 반영되지 않은 것으로 보인다. 그것은 자인향교를 실질적으로 운영하고 있는 청금록 교생들과 교임들의 인적 구성을 통해서 엿볼 수 있다고 하겠다. 향교의 인적 구성을 알아 볼 수 있는 자료로는 향안, 교안, 유생안, 집사록, 교임록 등인데 자인향교의 경우 연대가 분명치 않은 교생안 3권과 1881년 이후에 만들어진 청금록 4권이 남아 전할 뿐이므로 이를 밝히기가 쉽지 않다. 그러나 이 자료가 나오기 이전동안 자인을 움직여 온 성씨별로 살펴보면 그 일막을 밝히는데 도움이 된다.

『世宗實錄地理志』와 『新增東國輿地勝覽』에 의하면 자인의 토성이 朴, 韓, 鄭, 周氏와 진도에서 온 任氏, 가은에서 온 邊氏가 존재하였다. 위의 토성들은 자인향교 소장 현존 자료에 전혀 드러나지 않아 그 실체를 파악할 수 없다. 향교사적이 작성될 시점에 있어서도 그러한 현상은 계속 이어졌던 것으로 보인다. 각기의 사적기록 마지막 부분에 職任과 人名이 기록되어 있어 당시 校任들의 성씨를 대략적으로나마 분석할 수 있는데, 총 11건의 기록에서 중복된 인명을 제외한 38명의 교임들이 등장한다. 일반적으로 교임을 동재교생이 맡는 것이라는 전제하에 교임의 고하를 막론하여 당시 양반계층으로 설정한다면 적어도 당시에 자인향교에 있어 교임을 지낸 이의 성씨는 최소 11개 이상임을 알 수 있다. 인적분포를 보면 최씨 8명(21.1%), 이씨 8명(21.1%), 박씨 7명(18.4%), 김씨 6명(15.8%), 허씨 2명(5.3%), 배씨 2명(5.3%), 송씨, 윤씨, 곽씨, 장씨, 임씨가 각각 1(각 2.6%)명씩이다. 자인의 토성이라고 가정 지을 수 있는 성씨는 朴氏 뿐으로 박씨를 제외한 다른 성씨는 土姓이라기보다는 어느 시점에서부터인가 외부로부터 유입된 성씨였을 가능성이 짙다고 하겠다. 또한 박씨 또한 자인의 토성으로서 꾸준히 재지적 기반을 양성한 토착세력이라고 단정지을만한 증거를 찾기 어렵다고 하겠다. 1813년부터 1838년까지의 기록이니만큼 박씨의 이름에서 어떠한 혈연적 연관성을 찾을만한 부분이 없는 것도 그것이지만 현재의 자인향교를 드나드는 박씨가 토성의 박씨로부터 改貫의 가능성이 전혀 없는 것은 아니지만 밀양박씨가 제1위에 있는 것으로 보아 이곳 토성이라고 볼 수 없는 점이 많기 때문이다. 또한 현재 자인향교 현황조사서에 의해 현재 자인향교를 출입하는 문중이 밀양 박씨, 경주 이씨, 김해 김씨, 경주 김씨, 영천 최씨, 흥해 최씨, 김녕 김씨, 수원 백씨, 파평 윤씨, 탐진 안씨, 여산 송씨, 해주 오씨 등으로 그러한 점을 뒷받침 해준다고 하겠다. 이는 무엇보다 자인이 오랫동안 경주부에 속읍으로 존재해왔기 때문에 사족화의 길이 어려워 사족으로 성장하지 못하고 조선 초기의 속읍의 향리세계를 구성하다가 주읍 토성에 흡수되거나 후세에 改貫하였을 것으로 추정되는 이유이기도 하다. 조선후기에 만들어진 『嶺南邑誌』「慈仁邑誌」의 성씨조에서도 최, 이, 박, 김, 전, 안, 허, 류, 배, 백, 변씨가 주를 이루고 있어 이 시점에서는 자인의 주도권이 타 지역에서 유입한 성씨에게 넘어갔음을 알 뿐 뚜렷하게 세력을 형성하였다고 만할 사족세력은 보이지 않는다고 하겠다.

비록 향교가 지방의 국학기관으로서 교육과 성현에 대한 제례의 기능을 충실히 이행하여 교육과 교화를 통한 사회체제의 유지라는 목적이 있었기 때문에 나라로부터 그 재정적 기반이 될 수 있는 토지와 노비를 劃給 받았지만 실질적으로는 지방 수령이나 재지사족의 관심과 노력여하에 따라 형성되는 조성답 등에 의해 대부분의 향교가 유지되었다. 특히 재지사족들에게 있어 향교는 그들의 활동장소이고 이해를 대변할 뿐만 아니라 향론을 통한 집단적이고 체계적으로 움직일 수 있는 향촌기구였기 때문에 향촌사회의 변화에 따라 향교의 중요성이 더해갈 때 사족들의 대내외적 활동에 유용하게 쓰일 수 있는 자금으로 필요한 재정확보에 더욱 힘을 기울였다. 그런데 유력한 재지사족이 없었던 것으로 보이는 자인은 그런 면에서 다른 향교에 비해 상대적으로 재정적 기반을 갖추는 데 어려움이 있었을 것으로 추정된다. 물론 『嶺南邑誌』「慈仁邑誌」邑事例에 "學位 5結(免稅)"라는 기록이 있는 것으로 보아 자인현에 5결의 학위전이 『續大典』의 규정대로 현에 지급해야 할 학전이 지급되었음을 알 수 있다. 그런데 이는 실제 토지를 향교에 준 것이 아니라 그 수조권만을 준 것이었다.

자인향교 소장 현존 자료 중에 〈校生納畓案〉이 있는데 여기에 교생이 納畓한 사실을 기록하고 있어 수조권이 주어진 학전뿐만 아니라 다른 경로를 통해서 향교에 소유권이 있는 토지가 존재했다는 사실을 알 수 있다. 하지만 납답안이 작성된 구체적 연대를 추적하기 어렵고 토지 면적이나 위치 등에 관한 일련의 사항이 전혀 기록되어 있지 않아 객관적인 사실임은 분명하지만 내용을 파악하기란 불가능하다. 한편 〈鄕校傳與冊〉에 기록된 ‘納畓’, ‘還推’, ‘願納’ 등을 통해서 자인향교에서 원납교생에 의한 校田畓의 확보, 면강첩의 발행에 의한 향교재정의 확보 등이 행해졌음을 알 수 있지만 그 또한 정확한 작성연대를 추적하기가 어려움이 있다는 단점을 안고 있다. 그리고 교생안에 기록된 납답교생, ‘願內’ 등을 통해서도 자인향교가 향교의 보수나 유지는 위세 있는 양반의 수가 적은 상황 하에서 이들 교생들의 힘에 의존함이 컸을 것을 것으로 파악된다. 향교사적에서도 그러한 사례를 찾아볼 수 있는데, 계유년에 新校生 李萬基가 例錢 15緡으로 齋服과 香爐를 다시 갖추고 나머지는 校債의 상환에 사용하였던 것이나, 갑술년에 新校生 文光億, 金宗喆 2명으로부터 받은 例錢 15緡 중 6緡은 성전 담장 및 기와 보수에 쓰고 나머지는 校債를 상환하는데 사용하였다고 한 것, 을해년에 新校生 金道雲으로부터 받은 例錢 12緡 중 5緡으로 전내의 의자를 새로 갖추고 나머지는 校債의 상환에 충당하였다고 한 것, 병자년 新校生 尹○祿, 金聲俊 등의 例錢 25兩으로 가을의 享養賢의 資로 삼았다고 한 것은 교생들에게서 거둬들인 돈으로 향교를 유지 보수하는 것뿐만 아니라 비용의 남는 부분을 향교의 校債를 상환하는데 사용하는 것으로 보아 자인향교의 열악한 재정상황을 보여준다고도 할 수 있겠다. 일제시대 때 만들어진 『慶山郡誌』 「상편」 碧珍李泰一의 撰記에도 納錢額에 대한 것을 언급하고 있다. 그러한 校債에 대한 언급은 향교사적에서는 을해년(1815) 이후로 보이지는 않지만 향교운영에 있어 재정적 부담이 상당기간 존속되었다는 것을 단적으로 보여준다고 하겠다. 19세기는 향교가 교육을 통하여 인재를 양성하는 기구로서의 기능을 완전히 상실하였던 것뿐만 아니라 유학적 이념을 바탕으로 한 조선왕조의 지배체제로의 편입을 의미하는 향촌 교화 기구로서의 긍정적 기능을 본격적으로 상실해 나가는 시점이기도 했기 때문에 자인향교만의 특수한 경우를 보여준다고는 할 수 없겠지만, 앞서 언급한 바와 같이 유력한 재지사족이 없는 상황과 향교를 유지하고 보수하며, 제향이라는 기능을 충실히 수행하기에는 어느 정도 한계를 가질 수밖에 없는 구조적인 문제를 자인향교는 가지고 있었고, 그러한 재정적 부족을 양반이 아닌 西齋校生들에게서 해소하려고 하는 모습은 향교의 실질적 운영에 있어서도 분명 어려움이 존재했다는 것을 보여준다고 하겠다. 그리고 자인향교의 재정악화는 원납교생의 증가, 면강첩의 남발현상으로 이어졌을 것이고 1887년 청금록의 서문에서 朴致準이 지적하는 바와 같이 "且今校中需用不膽之中 偶得校生例納若干銅"이라 하여 향교운영의 상당부분이 원납교생, 면강첩 등의 발급을 통해 이뤄졌다는 것을 역설하고 있다고 하겠다.

자인향교의 경제적 기반으로 상당부분이 토지에 기인한다는 것은 전술한 바와 같다. 그리하여 토지 관리에 대해 무엇보다 중요한 가치를 두고 있었다는 것은 당연한 것이라 할 수 있는데, 향교사적에서도 토지 관리와 그러한 것을 기록으로 남기고자 하는 都錄의 작성에 대해 언급하고 있다. 병자년 11월에 學田으로부터 거두어들이는 수조의 양이 적은 것을 지적하고 이를 바로잡고 절목을 만들어 교중에 1건을 영구히 보존되도록 하라고 명하고 있고 병신년 11월에는 누락된 전답을 추입하여 學位田畓都錄을 다시 작성하였다는 기록 등은 향교의 주요 재원이었던 토지에 대해서도 건물의 유지, 보수와 마찬가지로 중요하게 여겨지는 일이었다는 것을 보여주는 것이라 하겠다.

향교재정의 지출은 교생들로부터 거둬들인 것뿐만 아니라 교중에서 나오는 것이 일반적인데 이러한 향교재정의 지출절차는 "凡財物委之校任 以日用所下 責之士林 斷斷不可 自戊戌七月爲始 別擇西齋中二人名爲典穀 每年應入應下 俱爲次知 每朔望焚香時 會計入鑑于校任着署 以季朔 有司親呈官家 憑考節目 當爲成貼 而如有違越之事 難免罪責者"라고 한 것처럼 향교의 모든 재물은 校任이 맡아서 처리하되 西齋生 중에서 2명을 선출하여 典穀으로 삼아 매달 焚香 時에 회계하여 校任에게 서명을 받고, 有司가 그해 마지막 달에 官衙에 가서 보고하면 官에서는 절목과 대조하여 성첩하는 형태가 보편적이었다. 향교재정은 비록 1년 단위로 그 결과를 관에 보고하고 성첩을 받고 있지만, 실제로는 향교에서 자치적으로 운영하고 있었고 자인향교 또한 향교재정과 관련해서 지출부분이 위와 같은 일련의 과정을 형식적으로나마 거치는 것을 본 향교사적으로 인해 대강이나마 살펴볼 수 있는데 사적의 기록 각 사안마다 縣監가 着署하고 도유사와 장의, 재유사, 그리고 실질적으로 임무를 수행한 것으로 파악되는 殿直과 庫子 등도 더불어 착서한 것에서 유추해 볼 수 있다. 조선후기로 접어들면서 향교의 기능은 선현들에 대한 제향을 통한 유학적 이념의 실천이라는 측면이 특히 부각되어 일반적으로 향교의 지출도 그와 맥을 같이하는 방향으로 집행된다. 자인향교에 있어서도 그러한 면은 크게 다르지 않았던 것으로 파악된다. 건물유지나 보수, 전답도록의 조성을 제외하고는 제향과 관련된 부분에 대한 시정 및 물품 改備에 대해 언급하고 있기 때문이다.

각 해의 사적 기록 중 문서 말미에 접어들어 1830년대의 향교사적은 간략한 일들에 대한 약술로 일갈하고 있다. 현전하는 사료의 부족으로 자세한 내막은 알 수 없지만 당시 향교의 기능의 축소와 더불어 지역적 특성으로 인해 향론 형성이라는 향촌기구로서의 역할 또한 미비해지는 시점과 상충되는 부분이 있으리라 추측된다.

자료적 가치

계유(1813)년부터 무술(1838)년까지 향교와 관련된 일들에 대하여 기록한 鄕校事蹟으로 당해년의 어떠한 일들이 있었고, 어떻게 처리하는지에 대해 간략하게 기록되어 있다. 그 내용은 향교의 부속 건물이 낡고 오래되어 補修를 하거나 향교의 중요 재원이었던 學田에 대해 推入하여 都錄으로 작성한다는 것, 향교가 가지고 있던 校債에 대해 어떤 비용으로 어떻게 탕감한다는지에 대한 대강을 설명하고 있다. 현재 慈仁鄕校 소장 자료 중 靑衿錄을 제외하고 다른 모든 자료가 내용만으로는 연대를 추정하기가 어려운 자료들이라 향교의 전반적인 사정을 파악하는 데는 어려움이 있는데 본 향교사적은 적어도 19세기 초 중반에 있었던 향교의 건물 補修, 祭器 구입, 校債 상환 등에 대해 간략하게나마 언급하고 있어 자인향교의 당시의 일반적인 모습을 살펴볼 수 있는 유일한 사료라 하겠다. 또한 도유사 및 장의, 재유사의 인명이 기록되어 있어 자인향교 교임들의 인적구성을 단편적으로나마 살펴볼 수 있고, 고문헌에 기록되어 있는 土姓과의 차이를 통해 당시 자인의 향교유림의 역량을 유추해 볼 수 있는 자료이다. 특히 향교의 재정과 관련되어 교생들에게서 거둬들인 돈으로 향교를 유지 보수하는 것뿐만 아니라 비용의 남는 부분을 향교의 교채를 상환하는데 사용하는 것으로 보아 자인향교의 열악한 재정상황을 보여주는데 이는 자인향교 소장 校生納畓案이나 鄕校傳與冊의 내용과 부합하는 것으로 자인향교의 경제상황을 살펴보는데 중요한 자료라고 하겠다.