내용 및 특징

『청금록』은 조선후기 향교의 청금유생을 기록한 명부이다. 그리고 청금유생은 향교에 출입하였던 양반사족의 명부로서 평민 또는 서얼들로 이루어졌던 校生과 대비되는 존재들이었다. 당연히 이들 청금유생은 교임과 더불어 향교를 구성하는 중요한 인적 구성요소이자 향교 운영의 담당자였다.

이러한 교생과 청금유생의 분화, 즉 청금록이 작성되는 직접적인 원인으로는 인조년간 교생고강의 실시와 과거응시 자격부여라는 2가지의 요인을 들 수 있다.

먼저 교생고생의 경우, 조선초기 국가에서는 인재양성과 향촌교화를 위해 양반은 물론 평민까지도 16세 이상 이면 교생으로의 입학을 허락하였다. 그리고 이러한 교생에게는 軍役免除를 비롯한 무상교육 및 하급관리로의 진출 등의 여러 특권이 부여되었다. 이러한 특권의 무분별한 남용을 방지하기 위해 중앙에서는 군현의 등급에 따라 교생의 수를 규정하였다. 『經國大典』에 규정된 교생의 수는 府, 大都護府, 牧은 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로 이는 世祖代의 액수에서 두배 정도 증액한 것이다. 그리고 이러한 교생의 정원은 『大典會通』에 이르기까지 변함없이 지켜졌다.

교생에 대한 정원이 법적으로 규정된 이후. 양반사족들은 군현의 등급에 따라 규정된 정액내의 교생, 즉 額內校生으로 향교에 입교하여 향교의 운영에 관여하였다. 그에 반해 군역회피를 목적으로 한 非양반층의 정원 외의 입교 또한 이루어졌으며 정원 외의 교생을 額外校生이라 하였다. 그리고 이러한 액외교생은 점차 증가하였고 마침내 심각한 사회문제화 되었다. 당시 액외교생의 증가현상은 "校生이라고 이름을 붙인 閑游의 무리들의 수가 너무 많아 中和·安東·南原 같은 곳은 혹 1천 명에 이르고 있다는데 그러한 부류들을 軍額에 채워 넣지 못하기 때문에 일반 백성들이 괴로움을 당하고 身役도 고르지 못한 것입니다."라 할 정도로 액외교생의 증가현상은 영남을 비롯한 평안남도 및 호남의 大邑에서도 광범위하게 발생하고 있었다. 그리고 이러한 교생의 증가는 군역 부족의 큰 원인이 되었고 교생의 증가로 인해 교생의 지위 또한 雜類라 인식될 만큼 악화되고 있었다.

중앙정부와 양반사족의 입장에서 교생의 증가현상은 큰 위협이 되었다. 우선 군역부족의 문제가 심화될 뿐만 아니라 교생으로의 입교를 통한 평민의 광범위한 신분상승 현상이 발생하였기 때문이었다. 지방에서의 官學의 상징인 향교가 양반사족이 아닌 평민교생에 의해 장악되고 제례를 비롯한 유교의식에 그들이 참여하는 것은 신분질서의 붕괴를 의미하는 것이었다. 이에 따라 정부에서는 校生考講을 통해 불법적이고 비대해진 교생집단을 정비하려 하였다.

교생고강에 대한 논의는 인조대에 본격적으로 착수되었다. 교생에 대한 고강은 조선초부터 규정되어 있었으나 敎官의 무능과 이에 따른 향교교육의 쇠퇴 등으로 인해 형식적이고 의례적인 성격을 가지고 있었다. 그러나 점차 교생의 질적하락이 사회문제화 됨에 따라 인조년간 보다 상세하고 강력한 고강정책이 실시된다.

우선 교생을 고강하여 落講者는 軍役에 보충한다는 ‘落講者直定軍役’의 원칙이 마련되었다. 그러나 당시는 교생고강이 오랫동안 실시되지 않았고 고강에 대한 세부적인 규칙이 마련되지 않은 상태라 많은 논란이 있었다. 이 가운데 가장 큰 쟁점은 고강대상의 범위와 낙강자에 대한 처리의 문제였다. 이는 양반사족의 이해관계와 밀접히 연관되어 있었기에 조정에서 많은 논란이 발생하였다.

우선 고강대상의 범위를 설정하는 문제에 있어서는 ‘額數의 多少를 따지지 말고 오직 入格 여부만으로 取舍하여야 한다고 생각합니다.’라는 司憲府의 건의가 받아들여지는 것으로 보아 사헌부의 건의 이전에는 액내교생만을 고강한 후 낙강자를 군역에 충정하고 액외의 경우에는 고강없이 곧바로 군역에 충정하려 한 것으로 생각된다. 그러나 영남지역은 액내교생이 사족이고, 호남은 액외가 사족인, 즉 지역마다 액내와 액외의 신분구성이 다른 상황에서 액내교생만을 고강하고 액외는 군역에 충정하려는 규정은 실행되기 어려웠기에 위의 사헌부의 건의대로 액내와 액외를 모두 고강하여 낙강자를 군역에 충정토록 하였다.

낙강자의 처리문제에 관해서는 고강대상의 범위에 비해 더욱 큰 논란이 있었다. 당시 여론은 크게 2가지로 나뉘었는데, 신분의 고하에 상관없이 낙강한 자는 곧바로 군역에 충정해야 한다는 주장과 낙강자라도 양반의 경우에는 일반 평민과 서얼 교생과는 처리를 달리 해야 한다는 것이었다. 당시 대부분의 문신들은 후자의 주장에 동조하였다. 그 이유로는 양반의 자제들을 고강하여 곧바로 군역에 충정하는 것은 그들을 死地로 몰아넣는 일과 다름없으며 양반을 良人의 처지로 만드는 것이라는 이유였다. 즉 임란후 신분질서가 문란한 상황에서 사족을 군역에 충정하는 것은 신분질서를 더욱 문란하게 만들 가능성이 높다는 이유로 양반의 군역충정을 반대하였다.

이러한 문제로 인해 신료들은 지역에 따라 각 도의 상황을 살펴 고강을 실시하되 평민과 서얼과 같은 계층의 교생이 낙강할 경우에는 곧바로 군역에 충정하고 사족의 경우에는 罰布만을 징수토록 건의하였다. 그러나 당시 인조는 고강이 신분에 따라 다르게 시행되어야 함은 조정의 신료들과 의견을 같이하였으나, 향교의 교생은 모두 雜類이므로 일체로 고강하고 定役하는데 문제가 없다고 보았다.

인조의 이와 같은 강력한 교생고강법은 현실적으로 강행되기 어려웠다. 갑작스러운 고강의 실시는 군역에 降定됨을 의미하였기에 사족 뿐만 아니라 비사족교생 모두가 반발하였다. 더욱이 인조의 주장으로 四部學生이 고강에서 면제되자 형평성문제가 제기되었고 교생고강이 勸學보다 군액확보에만 치우쳐 先後가 전도되는, 즉 향교의 설립목적이 훼손된다는 반대여론이 심화되었다.

결국 인조가 동의하였던 강력한 낙강정군의 고강법은 시행되지 못하고 절충안이 채택되었다. 절충안은 낙강자를 당장 군역에 降定치 말고 收布한 뒤 3년간의 講習기간을 주고 다시 고강하여 그 때도 낙강하는 경우 군역에 강정한다는 것이었다. 이로써 가장 논란이 많았던 낙강자 처리 문제는 일단락되었다. 그리고 당시 결론에 신분에 따라 달리 고강한다는 언급이 없는 것으로 보아 액내와 액외교생 모두를 고강대상에 포함시켜 실행한 것으로 보인다.

진통 끝에 인조 4년(1626) 교생고강법의 세부규칙이 마련되고 곧 시행되었으나 곧 정묘호란의 발생으로 고강은 중단되었다. 전쟁으로 인한 민심의 혼란이 가중되고 있는 상황에서 교생고강의 강행은 현실적으로 불가능하였기 때문이다.

정묘호란이 끝나고 인조 9년(1631), 교생고강은 都事의 책임하에 재개되었으나 이후 고강에 대한 별다른『실록』의 기록이 없고, 고강이 폐지되어 법을 설치한 뜻이 없다는 備邊司의 啓로 미루어 보아 인조 9년에서 인조 21년까지 교생고강이 엄격히 실시되는 않았던 것으로 보인다.

이후 인조 22년(1644) 교생교강은 다시 거론되어 「校生考講事目」의 반포를 통해 구체적인 원칙이 재정비되었다. 제정된 「校生考講事目」은 액내와 액외교생 모두를 고강하고 낙강할 경우 벌포 대신에 武學에 降定하고, 3년 뒤 무학을 試才하여 또다시 才落할 경우에는 영구히 軍保에 강정한다는 내용이 규정되었다. 이로써 인조대 전반에 걸쳐 진행되었던 교생고강에 대한 논란은 일단락되었고, 실제로도 고강에 낙강한 교생을 무학에 강정하고 군역에 충당하는 조치가 顯宗代까지 실시되었다.

이상에서 서술한 바와 같이 인조대에 마련된 교생고강은 액내외 구별없이 모두 고강하였고 낙강할 경우에는, 비록 재시험의 기회가 있으나 군역에 강정되는 정책이었다. 이러한 교생고강은 무자격 교생들을 도태시키는 데에는 어느 정도 성과를 거두었으나, 반면에 양반사족의 액내교생 회피현상을 초래하게 되었다. 임란 후 군역면제라는 신분적 특권이 점차 확립되어 가는 상황에서 굳이 향교에 입교할 필요가 없었던 사족들은 향교를 점차 외면하는 경향이 심해져 갔다.

이에 조정에서는 사족들의 향교입학을 강제하기 위해 과거응시자격을 校籍에 등재된 자로 제한하게 하는 조치를 교생고강과 함께 실시하였다. 교적 등재인에 한한 과거응시자격 부여정책은 교생고강이 실시된 인조년간 뿐만 아니라 孝宗 및 肅宗 시기에 걸쳐 지속적으로 규정되었고 이를 통해 양반사족의 향교참여를 유도하고자 하였다.

교생고강이 실시되고 과거응시자격을 校籍에 등재된 자로 제한하게 되자 양반사족들은 종래의 액내교생에 더 이상 이름을 올리지 않고 그들만의 명부를 따로 작성하게 되었다. 『儒案』또는 『靑衿錄』 등이 그 결과물로 양반사족들은 이러한 양반사족들 만의 명부를 따로 작성함으로써 考講을 회피하는 동시에 과거응시요건을 충족시키고자 하였다. 그리고 『청금록』의 작성 후 명칭에 있어서도 더 이상 교생이 아닌 스스로 儒生으로 칭하여 교생들과의 신분적 차이를 분명히 나타내고자 하였다.

상주향교에서도 위와 같은 유생과 교생의 분화가 뚜렷이 진행되었다. 먼저 액내교생과 액외교생의 경우 분화를 구체적으로 확인할 수 있는 자료는 남아 있지 않으나 현재 상주향교에 남아있는 『준분록』에서 액외교생의 존재를 단편적이나마 확인할 수 있다. 제례에 참석하였던 양반사족의 명단 끝에 특별히 額外라 표시하고 명단을 기재하였는데 壬戌春(1622)의 제례에 孫覃緖, 壬戌秋의 제례에 韓克亨·金衍慶, 癸丑春(1623)의 제례에 韓克亨, 癸丑秋의 제례에 韓克亨·孫覃緖·金衍慶의 이름이 중복 확인된다. 이들은 특별히 액외로 호칭되고 鄕案이나 서원자료에서 이들의 이름을 확인할 수 없는 점으로 보아 당시 교임을 보좌하여 제례를 준비하고 시행하였던 서얼 또는 평민층으로 구성된 액외교생 가운데 하나였다 생각된다. 그리고 액내교생은 관련 기록이 현재 남아 있지 않아 구체적으로 파악할 수 없으나 액외교생과 대비되는 양반사족으로 구성되었을 것으로 생각된다.

액내·외로 구분되었던 상주향교의 교생은 교생고강이 실시된 인조년간 이후, 즉 17세기 중반 또다시 유생과 교생으로 분화하는 양상을 보인다. 현재 상주향교에 남아있는 『校案』과 『靑衿錄』이 그 산물로써 두 案은 더 이상 액내교생이 아닌 유생으로 호칭되었던 양반사족의 명부이다. 교생고강이 실시되고 평민·서얼층의 향교 입교가 가속화되어 가는 상황에서 종래의 액내교생안으로의 입적이 더 이상 양반의 상징이 될 수 없게 되자 양반사족들은 그들만의 명부를 작성하게 되었고 『교안』과 『청금록』이 그 결과물이었다.

州縣의 鄕校에서는 平人도 入籍하였으니 八路(八道) 중에 七路(七道)가 다같이 그러하고 유독 우리 嶺南만이 衣纓家의 子弟들 만이 종사하여 왔다. 대개 칠로가 이렇게 하는 것은 칠로가 한 것이 아니라 國典이 그렇다. 國典을 相考하여 보면 校生의 序列이 土官의 아래에 있으니 土官이란 鄕吏를 말한다. 이 鄕吏가 교생의 앞에 있으니 교생의 지위는 가히 알만하다. 이것은 國典 때문이었다. 근년에 朝家의 事目에 軍士子枝들이 校籍을 가지고 避軍을 도모하고 있다 하였다. 이로 보면 校生들이 平人인 것을 알 수 있겠다. 嶺南이 七路와는 달리 하면서도 점차 따라가고 있어 지금은 능히 變通할 수 없게 되어가니 이는 士氣가 萎縮되거나 習俗이 달라져서 그런 것은 아니다. 法이 한결같이 하나로 행하지 못하기 때문에 여기에 이른 것이니 이 어찌 嶺儒만의 羞恥이겠는가? 이는 조가의 결전으로 생각을 깊이 하지 않는 것이다. 그러나 우리의 어진 牧使는 斯文의 宗匠으로 朝廷의 命에 의하여 우리 州에 赴任한지 數個月에 온 州의 백성들이 善政에 힘입어 生業에 즐기고 있다. 금년 봄에 先聖에게 釋奠을 드리고 난 다음 鄕中의 父老와 諸生들이 公席을 베풀고 禮遇하였다. 이어서 嶺儒들의 襲謬의 弊端과 朝家의 行會하는 뜻을 開陳하고 七道의 規를 행하기를 청하니 이가 採納되어 이 常典을 成章하고 施行할 節目은 條例로 다음과 같이 정하여 久遠토록 尊行하게 되었으니 朝家에서 靑衿을 구별하고 士族을 優禮하는 뜻이 지극하다. 생각건대 이름이 이 靑衿錄에 실려있는 者 日往邁進하고 勉勵提撕하여 함께 菁莪(興學)의 化를 입고 모두 棫檏(良材)의 材가 되어 기대에 어긋남이 없이 蔚然히 세상에 소용이 될 것이 이제부터 시작될 것이니 諸生들은 힘써야 할 것이다.

라는 靑衿錄 序文에서 알 수 있듯이 상주지역 또한 점차 타 지역과 마찬가지로 점차 평민·서얼층의 교생입학이 확대되고 있었으며 그로 인한 교생의 지위하락이 심각해지고 있었다. 이러한 사회적 분위기 내에서 향교에 출입하였던 상주의 양반사족들은 청금록의 작성을 통해 향교에 입교한 평민·서얼층에 대한 신분적 우위를 확보하고자 하였으며 청금록작성과 더불어

一. 校生으로 失體乖理者가 있으면 上齋 都有司가 輕 즉 禁罰하고 重 즉 報官할 것.

一. 校生으로 完議에 있지 않고 恣行하여 기탄이 없는 자는 鄕堂에 통고하여 賤任에 差定할 것.

一. 校生으로 番에 빠진 자는 官家에서 비록 혹 不問하더라도 生齋 都有司가 禁罰을 사용하고 두 번 빠진 즉 官에 告한다.

一. 校生은 나이 50으로 한정한다.

와 같은 完議을 제정함으로써 이를 통해 평민·서얼층으로 이루어진 교생에 대한 통제를 강화하고자 하였다.

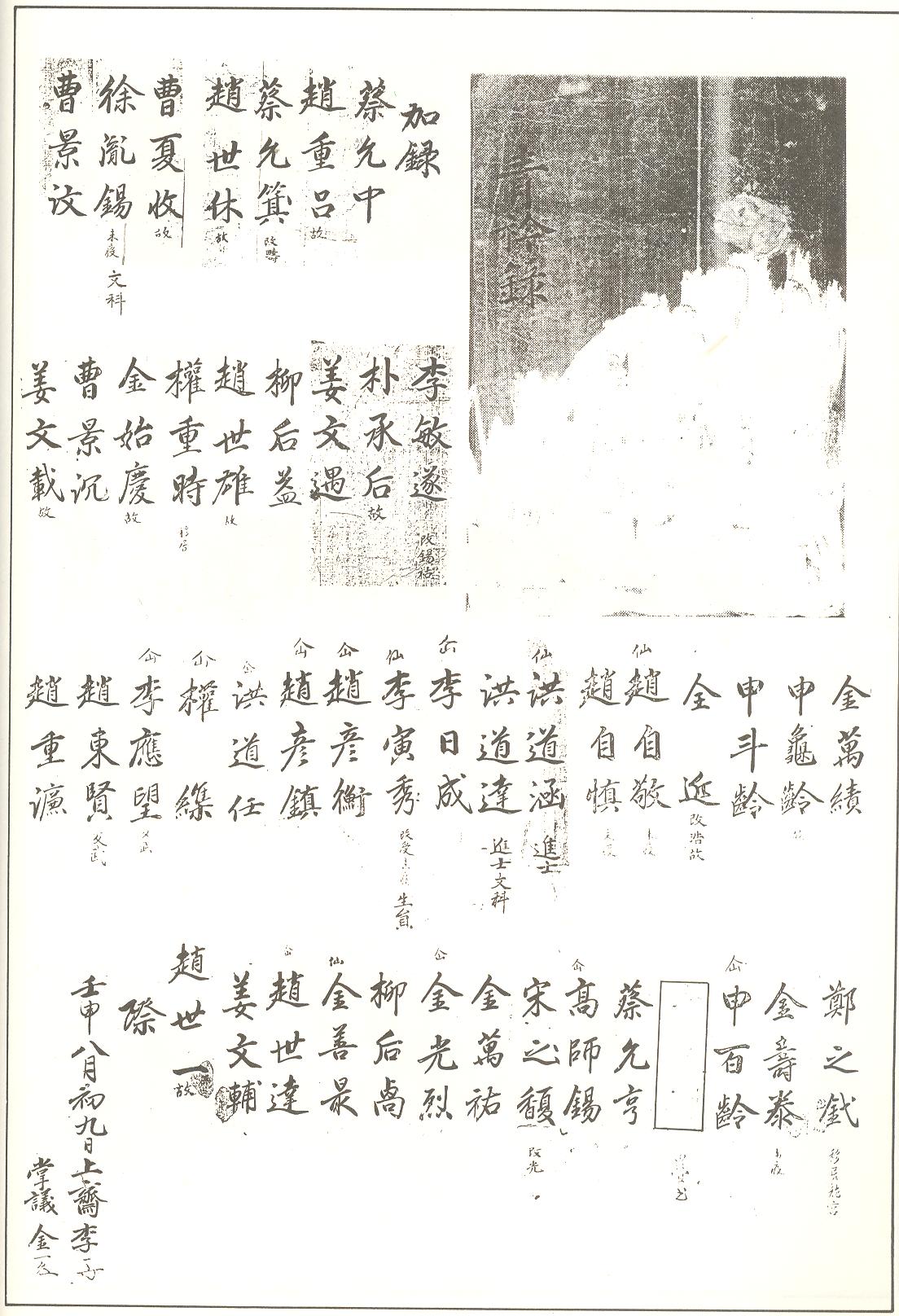

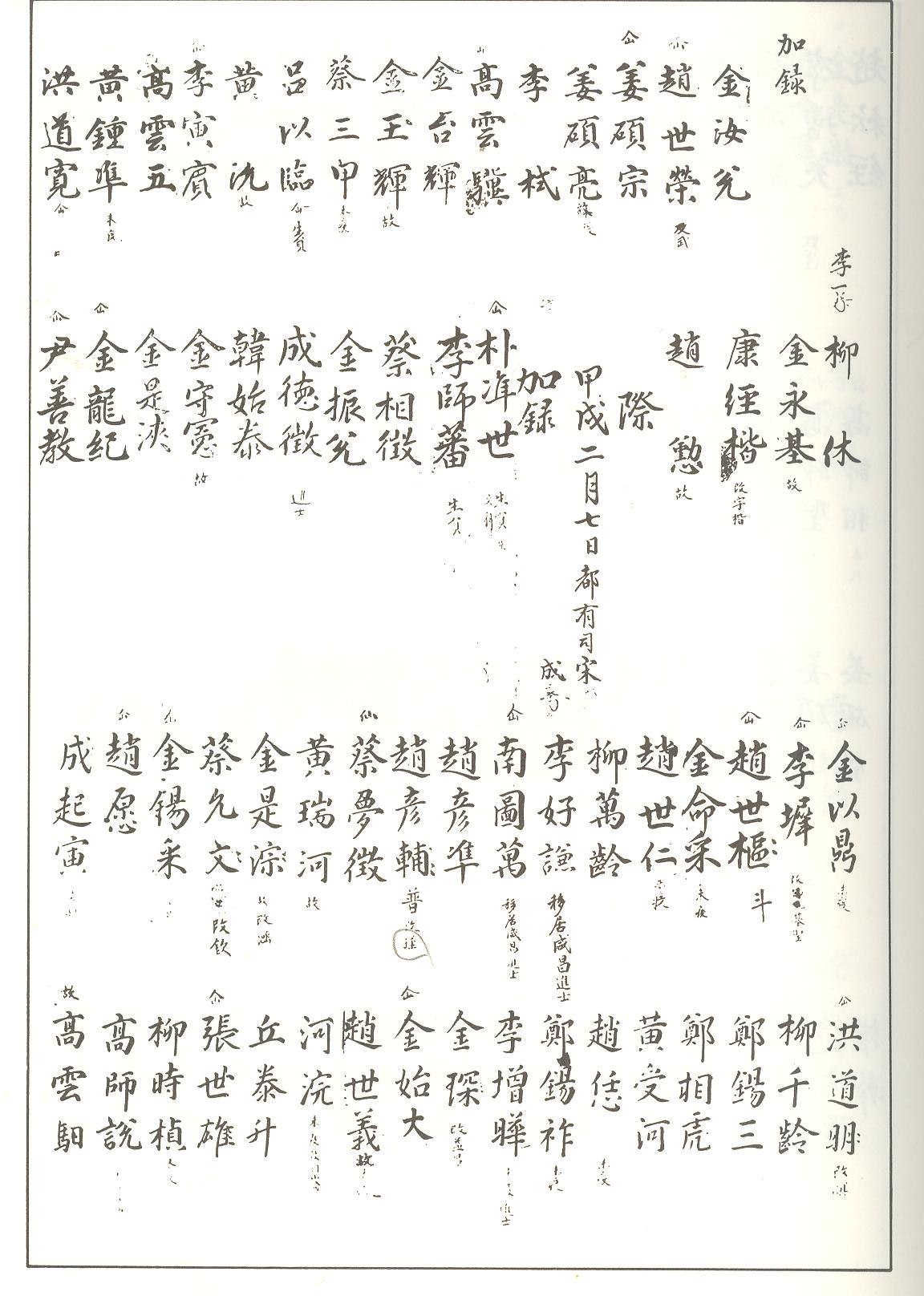

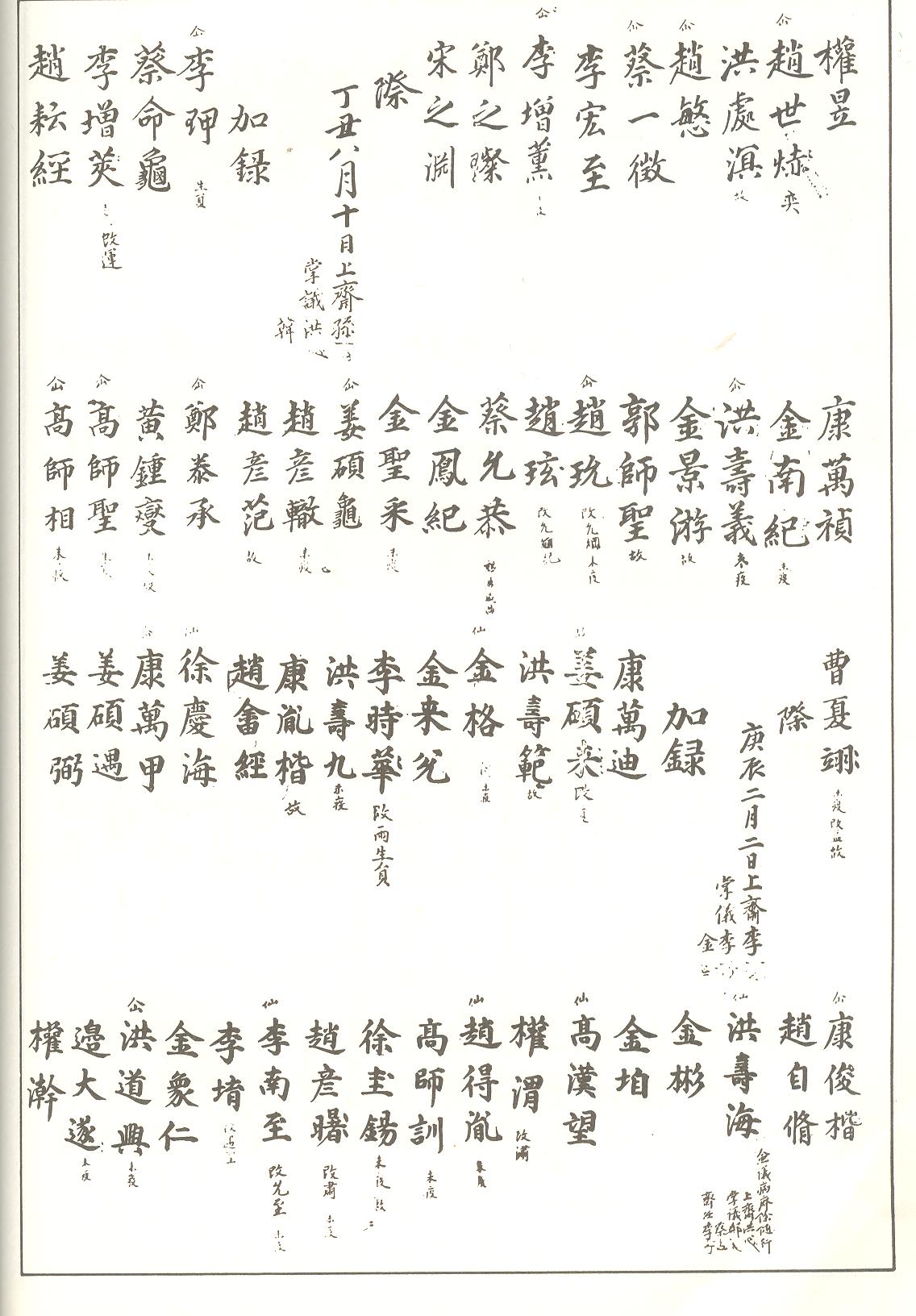

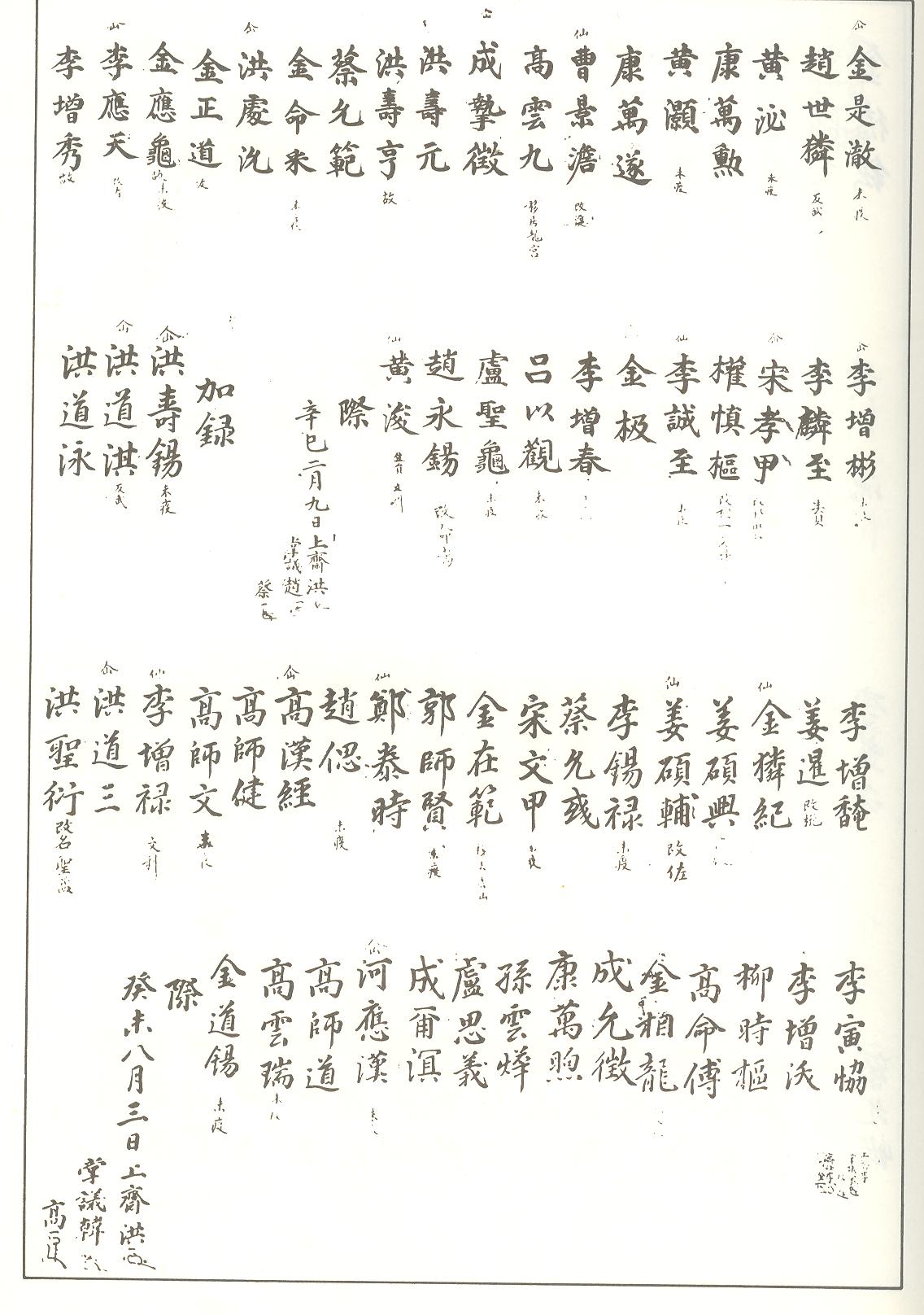

현전하고 있는 상주향교의 『청금록』은 모두 2책으로 전체적으로 보았을 때에, 壬申年(1692)부터 戊午年(1738)까지 46년간 22회에 걸쳐 작성되었고 총 1441명이 입록되어 있다. 본 자료는 그 가운데 하나로 1692년부터 1718년까지의 청금록이다. 작성주기는 6개월에서 6년으로 다양하나 대체로 1~2년을 주기로 加錄되고 있다. 중복된 경우 없이 매번 새로운 인물이 입록되고 있으며 입록인원은 19명에서 265명까지 다양하게 입록되고 있다. 이는 양반사족의 명부로 청금록과 동일안 성격의 사족명부인 『교안』과 같이 『청금록』의 입록에 있어서도 定額의 개념이 없었음을 의미한다.

성씨별 입록상황(1692년부터 1738년까지 2책으로 작성된 전체 청금록자료를 대상으로 한다. 후술하는 청금록 또한 마찬가지임을 밝혀둔다.)을 보면, 총 40개의 성씨가 입록되어 있으며 이 가운데 50명이상 입록성씨는 金씨가 297명, 李씨 187명, 趙씨 144명, 黃씨 103명, 洪씨 71명, 高씨 59명으로 이상의 6개 성씨가 861명으로 전체 『청금록』 입록인원의 약60%를 차지하고 있다. 이외에도 康씨 49명, 蔡씨 46명, 康씨 44명, 柳씨 44명, 成씨 43명, 鄭씨 39명 등의 입록이 활발하며 이상의 성씨는 『교안』 입록에 있어서도 타 성씨에 비해 우위를 보이는 성씨들이다. 작성시기별 입록현황에서도 위의 성씨들은 격심한 증감현상 없이 매번 입록수에 있어 꾸준한 우위를 보이고 있다.

『청금록』과 향안과의 관계를 살펴보도록 한다. 두 案에 중복 입록된 성씨를 분석해 보면, 金씨의 경우 『청금록』 입록자 297명 중 145명이 향안에 중복 입록되어 있으며 李씨는 187명 중 102명, 趙씨는 144명 중 65명, 黃씨는 103명 중 44명, 高씨는 59명 중 44명, 洪씨는 71명 중 42명이 중복 입록되어 있다. 이외에도 鄭씨, 康씨, 蔡씨, 姜씨, 柳씨, 成씨 등이 『청금록』과 향안 중복 입록에 수적 우위를 보이고 있다. 가장 많은 중복입록을 보이는 5개 성씨들의 『청금록』과 『향안』의 중복 등재율은 51%에 이르고 『청금록』 전체 입록자로 보면 총 1441명 중 703명, 약 49%가 향안에도 중복으로 입록되어 있다.

金·李·趙·黃·高·洪·蔡·鄭·姜·柳·成씨가 『청금록』 입록에 대다수를 차지하고 있으며 이들 성씨들의 상당수는 향안에도 동시에 입록되어 있다. 그리고 이상 성씨들의 17·18세기 향안등재 현황만을 보아도 타 가문에 비해 월등한 수적 우위를 보이고 있다. 이러한 사실은 『청금록』과 향안이 독립적으로 작성·운영된 것이 아니라 두 案 모두 양반사족의 권위를 상징하는 명부로 기능하였음을 알 수 있다. 즉, 당시 향교에 출입하였던 청금유생은 향안의 운영에도 동시에 참여하였던 상주의 사족층이었다.

향안에 이어 『청금록』과 서원과의 관계를 살펴보도록 한다. 우선 상주지역 서원의 현황을 간단히 살펴보면, 상주에서는 남인계 서원인 道南書院이 1607년 건립되었고 1702년 서인계 서원인 興巖書院이 건립됨에 따라 18세기 이후 상주지역사회는 남인과 서인세력이 공존하는 형태를 유지하고 있었다. 서원을 중심으로 남인과 서인세력으로 분리된 이후에도 이들의 향교에 대한 관심은 지속적으로 유지되었으며 이러한 관심은 교임의 역임과 『청금록』 입록으로 나타났다.

먼저 상주향교와 도남서원과의 관계를 살펴보면, 도남서원은 상주에 세워진 최초의 서원으로 1605년 상주사림의 발의 이후 약2년의 준비기간을 거쳐 1607년 12월 창건되었다. 창건 당시 도남서원은 문묘에 모셔진 東方五賢을 배향하였고 이후 정경세의 노력으로 柳成龍이 배향됨에 따라 도남서원은 퇴계에서 서애로 이어지는 상주지역 퇴계학파의 구심점이 되었다.

도남서원의 설립은 불과 약2년의 준비기간이 소요되었고 官의 재정적 지원없이 상주지방 전체 사족의 협력으로 창건되었다. 이것은 지방수령의 적극적인 지원하에서도 5·6년 또는 10년 이상의 기간이 소요되었던 일반적인 서원건립과는 대조적인 모습이다. 이러한 모습은 당시 상주사족들의 서원에 대한 관심이 어느 정도였는가와 함께 상주지역 남인 사족의 향촌지배력을 보여주는 일면이라 하겠다.

상주향교 청금유생의 도남서원 출입 여부를 살펴보기 위해서는 도남서원의 院生을 기록한 院生案과 같은 자료가 필요하나 현전하는 도남서원의 자료는 『도남서원창설계안』과 『도남서원사실하』와 같은 17세기 중반까지의 기록만이 전해지고 있다. 따라서 『청금록』이 작성된 1692년 이후의 도남서원과의 관계는 서원자료가 현전하지 않아 직접적인 비교가 불가능하다. 하지만 18세기 이후 작성된 일기류나 족보를 통해 일부를 유추할 수 있다.

조선후기 영남 퇴계학파의 대표적인 학자인 權相一이 남긴 『청대일기』가 대표적인 예로써 일기를 통해 당시 도남서원과 상주향교와의 관계를 짐작할 수 있다. 우선 권상일은 도남서원에 출입하였던 상주지역 남인의 대표적 인사로 도남서원 뿐만 아니라 향교의 대소사에도 참여하고 있었다. 향교의 接會나 大祭에 참석하거나 향교의 稟目을 검수하기도 하였으며, 향교에서도 제례 후 권상일에게 鄕校致膰을 보내는 등 『청대일기』의 전반에 걸쳐 향교출입 기사가 나타나고 있다. 그리고 일기 가운데 道南齋任인 金景淵이 방문하였다는 기록이 있다. 김경연은 1707년의 『청금록』에 입록되어 있는 인사로 당시 도남서원에 출입하던 인사들은 향교에도 동시에 참여하고 있었음을 단편적이나마 알 수 있다.

그리고 도남서원 창설과 향안 중수에 깊이 관여하였던 상주의 사족들의 후손이 향교에도 꾸준히 출입하고 있었음은 興陽李氏의 예를 통해서도 확인할 수 있다. 흥양이씨는 大司憲과 光州府尹을 역임하였던 李垠이 고려멸망 후 상주에 은거하며 상주에 재지적 기반을 갖추고 있었던 韓哲中(淸州人)의 사위가 되면서 상주에 기거하게 되었다. 이은의 상주 정착 후 검차 기반을 확대하여 갔던 흥양이씨는 李㙉과 李埈 형제가 당시 尙州牧使로 부임하였던 西厓 柳成龍에게 수학하고 학문적 능력을 인정받음으로써 상주사회를 영도하는 재지사족으로 성장하였다. 이들 형제는 유성룡에게 수학하였을 뿐만 아니라 유성룡의 高弟인 愚伏 鄭經世와 긴밀히 교류함으로써 상주지역 퇴계학맥을 대표하는 인사로 성장하였고 임란 당시에는 활발한 의병활동을 전개하였다. 그리고 李埈은 문과급제를 통해 향촌사회내 가문의 위상을 더욱 공고히 하였다.

이들은 임난 후 향촌재편성 과정에서 주도적인 역할을 하였다. 향안 중수 당시 李㙉은 座長으로 鄭經世와 함께 향안 중수를 주도하였으며 李埈은 그의 一子인 李大奎와 함께 향안을 직접 작성하였다. 道南書院 창건에 있어서도 이전과 이준은 창설회원으로 참여하였고 이전의 손자인 李在完과 이준의 손자인 李在雅는 도남서원 명륜당 중창시 有司의 역임을 수행하며 도남서원 운영에 깊이 관여하였다.

이렇듯 임란을 전후하여 상주의 대표적인 재지사족으로 성장하였던 흥양이씨는 서원 뿐만 아니라 향교의 운영에도 깊이 관여하였다. 李㙉은 辛酉年(1621) 향교에서 거행된 秋享에 老儒로 제례에 참석하였고 그의 二子인 李德奎와 三子인 李身奎 또한 향교의 제례에 참석한 것이 현재 상주향교에 현전하고 있는 『駿奔錄』에서 확인된다. 李埈의 一子인 李大奎, 二子 李元奎, 三子 李文奎 또한 『준분록』에서 확인할 수 있다. 이덕규와 이신규, 그리고 이문규는 향교의 제례시 有司를 역임하는 등 향교운영에 중심적인 역할을 하였다. 특히 이신규는 甲辰年(1664) 『靑衿錄完議』를 작성할 당시 「靑衿錄序文」을 직접 작성하였으며, 전술한 이재완과 이재아는 도남서원 명륜당 중창 당시 有司로 활동하였을 뿐만 아니라 『校案』에도 입록되어있다. 그리고 이후의 흥양이씨 자손들도 『靑衿錄』이 작성된 18세기 중반까지 지속적으로 청금유생으로 입록하고 있다. 『靑衿錄』과 흥양이씨 족보를 비교해 보면 총 56명이 확인되며 『청금록』 뿐만 아니라 『교안』(10명) 및 『임원록』(3명)을 통해서도 흥양이씨들의 활발한 향교운영의 참여모습이 확인된다.

이상과 같이 조선후기 류성룡의 문인으로 상주지역 퇴계학맥을 대표하였던 흥양이씨 이전과 이준의 가문은 상주지역 남인의 중심 근거지인 도남서원의 운영에 깊이 관여하였을 뿐만 아니라 동시에 청금유생으로 향교에 출입하거나 교임직을 역임하는 등 향교의 운영에도 깊이 관여하고 있다. 그리고 흥양이씨 뿐만 아니라 진주정씨, 개성고씨, 한양조씨 등 당시 상주의 남인사회를 영도하였던 재지사족들 또한 꾸준히 향교운영에 참여하였음을 『청금록』을 통해 확인할 수 있다.

도남서원에 이어 상주지역 서인의 대표적인 서원인 흥암서원과 향교와의 관계를 검토해 보도록 한다. 1702년 상주지역에는 宋浚吉을 배향하는 흥암서원이 창건되었다. 흥암서원의 건립은 17세기 중엽 이후 영남지역 서인계의 핵심으로 부상한 창녕성씨 成濫계열을 핵심으로 하는 영남지역 노론계의 입장과 이를 측면 지원함으로써 영남지역에 자신들의 세력 확산을 시도한 노론세력의 의도가 접목되어 나타난 결과였다.

흥암서원은 영남에서 최초로 서원건립에 성공한 서인계 賜額書院이었으며 특히 1716년 肅宗이 병신처분의 정치적 의미를 극대화하기 위해 華陽·흥암 兩院에 친필 편액을 내림으로써 흥암서원은 화양서원에 버금가는 위상을 획득함과 동시에 영남 노론계의 구심점으로 확고부동한 지위를 굳히게 되었다. 그리고 흥암서원을 중심으로 결집했던 상주지역 노론세력의 입지도 더욱 강화되었다.

흥암서원을 중심으로 결집하였던 상주지역내 노론세력들은 향교의 운영에 있어서도 점차 영향력을 확대해 나가고 있었다. 이는 도남서원의 경우와 마찬가지로 교임의 역임과 청금유생으로의 입록으로 나타났다.

흥암서원에 출입하였던 인사들과 상주향교의 관계는 甲申年(1704)부터 乙酉年(1729), 그리고 庚寅年(1770)부터 壬辰年(1772)까지 작성된 흥암서원의 『院錄』과 향교자료의 비교를 통해 파악할 수 있다. 『원록』은 당시 흥암서원에 출입하였던 인사들의 명단으로 24회에 걸쳐 작성되었으며, 총 434명이 입록되어 있다.

『원록』과 향교기록을 비교해 보면, 특히 校任 역임을 통한 항교운영 참여가 두드러진다. 『원록』의 작성시기와 일치하는, 1726년부터 1727년까지 작성된 『焚香錄』에는 당시 향교에 焚香하였던 교임과 恩謁한 儒生 등이 기재되어 있다. 都有司를 비롯한 掌議, 齋任을 역임하였던 교임 6명이 중복 기재되어 있는데 이들은 모두 흥암서원의 『원록』에도 입록되어 있는 인사들이었다. 『준분록』이 작성되었을 당시, 교임의 대부분이 도남서원의 인사였던 사실과는 대조적으로 『분향록』이 작성된 1726년 당시의 교임은 대부분이 흥암서원 인사로 구성되어 지고 있다. 18세기 후반에도 흥암서원 인사의 교임 역임은 유지되고 있는 경향을 보인다.

향교가 校任을 중심으로 운영되고 교임직을 놓고 鄕戰이 발생할 만큼 향촌내 향교의 중요성이 커지는 시대적 상황에서 흥암서원 인사의 교임장악은 상주지역내 노론세력의 확장을 의미하는 동시에 향촌사회내 鄕權이 점차 이들 세력으로 이동하고 있었음을 보여 주는 것이라 할 수 있다.

교임의 장악 외에 노론계 인사들의 청금유생으로의 입록 또한 증가하는 현상을 보인다. 흥암서원의 『원록』과 校籍을 비교해 보면, 1661년 이전의 『교안』에 입록된 金漢相을 시작으로 1738년의 『청금록』까지 흥암서원 인사들의 校籍 입록이 확인된다. 입록수에 있어서는 『교안』의 경우, 1661년 이전 1명, 1663년 4명, 1667년 2명, 1673년 1명, 1676년 3명이 확인되며 『청금록』 작성시기의 경우, 1694년 1명, 1697년 2명, 1701년 1명, 1703년 1명, 1707년 4명, 1708년 4명, 1711년 17명, 1714년 6명, 1716년 5명, 1728년 26명, 1731년 13명, 1732년 3명, 1738년 1명이 확인된다.

흥암서원 원생의 『청금록』입록상황에서와 같이 흥암서원이 건립된 1702년 이전에도 노론세력들은 유생안에 입록되고 있었으며 특히 흥암서원의 건립 후 청금유생으로의 입교가 증가하는 경향을 보인다. 이는 당시 흥암서원 주도세력의 향교에 대한 관심이 지속적으로 유지되고 있었음을 보여주는 것이라 할 수 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이 도남서원이 창건 될 당시 상주의 남인 사족들은 교임의 역임 또는 청금유생으로의 입록을 통해 향교의 운영에 깊이 관여하고 있었다. 하지만 흥암서원의 창건 이후 노론계 인사가 교임을 장악하는 경우도 발생하였고 『청금록』의 입록에 있어서도 흥암서원 관련 인사의 입록 증가 현상이 나타났다. 그러나 노론계 인사의 향교 영향력이 증대되고 있는 상황에서도 도남서원 인사들의 향교 참여 또한 지속적으로 이루어진 것으로 보이며 이러한 현상은 안동이나 경주지역과는 대비되는 점이라 할 수 있다.

자료적 가치

상주향교 『교안』은 17세기 이후 상주향교의 인적구성을 파악할 수 있는 자료이다. 이를 통해 당시 청금유생의 입록현황을 파악할 수 있으며 서원자료와의 비교를 통해 상주의 향촌사회내 사족의 동향과 향교와의 관계를 유추할 수 있다.