내용 및 특징

조선은 유교를 건국이념으로 삼은 만큼 건국초부터 유교이념의 확산을 위해 많은 노력을 기울였다. 그 결과 서울에는 成均館이, 지방에는 鄕校가 전국의 군현에 설치되었다. 지방에 설치된 향교의 生徒에게는 여러 특권이 부여되었는데 그 가운데 軍役免除가 가장 큰 특전이었다. 또한 書院이 건립되기 이전 향교는 향촌사회내에 가장 중요한 講學의 장소일 뿐만 아니라 향촌사회의 제반문제를 해결하는 하나의 향촌기구의 성격을 가지고 있었다. 이러한 향교의 중요성으로 인해 지방의 양반사족들 향교출입을 통해 향촌내에서 신분적 우위를 점하고 있었다. 이에 반해 평민·서얼층의 향교입교 또한 점차 증가하였다. 앞서 설명하였듯이 군역면제라는 특권을 획득하고 자신의 신분을 상승·유지시키기 위해 평민·서얼층 또한 적극적으로 향교에 입교하였고 이에 따라 향교의 교생은 양반층인 額內校生과 평민·서얼층인 額外校生으로 분화되어 갔다.

액내교생으로의 입교를 통해 향교내에서의 신분적 우위를 점하였던 양반사족들은 인조대에 무분별한 교생증가로 인한 군역부족문제를 해결하기 위한 교생고강정책이 시행되자 향교입교를 회피하였다. 교생고강은 액내외 교생의 구별없이 모두 考講한 후 落講할 경우, 비록 재시험의 기회가 있으나 軍役에 강정토록 한 정책이었다. 이러한 교생고강은 무자격 교생들을 도태시키는 데에는 어느 정도 성과를 거두었으나, 반면 양반사족의 액내교생 회피현상을 초래하게 되었다. 임란 후 군역면제라는 신분적 특권이 점차 확립되어 가는 상황에서 굳이 향교에 입교할 필요가 없었던 양반들은 향교의 입교을 점차 외면하였다.

양반사족의 향교입교 회피현상이 점차 심해지는데 반해 종래 액외교생으로 입교하였던 평민·서얼층의 향교참여는 점차 증가하였다. 향교출입을 통해 군역면제의 특권을 누릴 수 있고 향교 출입이 자신의 신분을 상승 또는 유지시키는 중요한 수단이기 때문이었다. 비록 교생고강이라는 교생 통제책이 실시되었지만 어느 정도 학식을 갖춘 상층평민 또는 서얼층은 향교입교를 통해 그들의 신분상승을 도모하고자 하였다. 결국 액내교생의 자리도 평민·서얼층이 차지하게 되고 양반사족은 더 이상 종래의 校籍에 참여하지 않게 되었다.

그러나 당시 양반사족들은 액내교생으로의 입교를 회피하였을 뿐 향교에 대한 관심은 지속적으로 유지되었다. 양반사족들은 종래의 校生案에 입적하지 않고 대신 그들만의 명부인 『儒案』 또는 『靑衿錄』을 작성하고 지속적으로 향교의 운영에 참여하였다. 이러한 『청금록』의 작성, 즉 儒生과 교생의 분화는 여러 교생 통제책이 실시된 인조대부터 시작되어 지역마다 시기의 차이는 있으나 늦어도 肅宗前까지는 거의 모든 향교에서 행해졌다.

상주향교에서도 위와 같은 유생과 교생의 분화가 뚜렷이 진행되었다. 먼저 액내교생과 액외교생의 경우 분화를 구체적으로 확인할 수 있는 자료는 남아 있지 않으나 1620년에 작성된 상주향교의 『駿奔錄』에서 액외교생의 존재를 단편적이나마 확인할 수 있다. 제례에 참석하였던 양반사족의 명단 끝에 특별히 額外라 표시하고 명단을 기재하였는데 壬戌春(1622)의 제례에 孫覃緖, 壬戌秋의 제례에 韓克亨·金衍慶, 癸丑春(1623)의 제례에 韓克亨, 癸丑秋의 제례에 韓克亨·孫覃緖·金衍慶의 이름이 중복 확인된다. 이들은 특별히 액외로 호칭되고 鄕案이나 서원자료에서 이들의 이름을 확인할 수 없는 점으로 보아 당시 校任을 보좌하여 제례를 준비하고 시행하였던 서얼 또는 평민층으로 구성된 액외교생 가운데 하나였다 생각된다. 그리고 액내교생은 관련 기록이 현재 남아 있지 않아 구체적으로 파악할 수 없으나 액외교생과 대비되는 양반사족으로 구성되었을 것으로 생각된다.

액내·외로 구분되었던 상주향교의 교생은 校生考講이 실시된 인조년간 이후, 즉 17세기 중반 또다시 유생과 교생으로 분화하는 양상을 보인다. 현재 상주향교에 남아있는 『校案』과 『靑衿錄』이 그 산물로써 두 案은 더 이상 액내교생이 아닌 유생으로 호칭되었던 양반사족의 명부이다. 교생고강이 실시되고 평민·서얼층의 향교 입교가 가속화되어 가는 상황에서 종래의 액내교생안으로의 입적이 더 이상 양반의 상징이 될 수 없게 되자 양반사족들은 그들만의 명부를 작성하게 되었고 『교안』과 『청금록』이 그 결과물이었다.

壬戌春秋의 『준분록』에 額外교생이 나타나는 것으로 보아 적어도 1623년까지 상주향교의 생도는 액내와 액외의 교생으로 구분되어 있었다고 생각되며 이러한 액내와 액외의 교생은 1661년 이전부터『校案』이 작성되고 있는 것으로 보아 『校案』이 작성되기 이전에 유생과 교생으로 분화되었다 할 수 있다. 현전하는 이 生徒案의 명칭은 『교안』이지만 등재된 인원은 대부분이 당시 상주사회를 영도하였던 사족으로 구성되어 있기에 『교안』은 『청금록』과 동일한 성격의 案이라 할 수 있다.

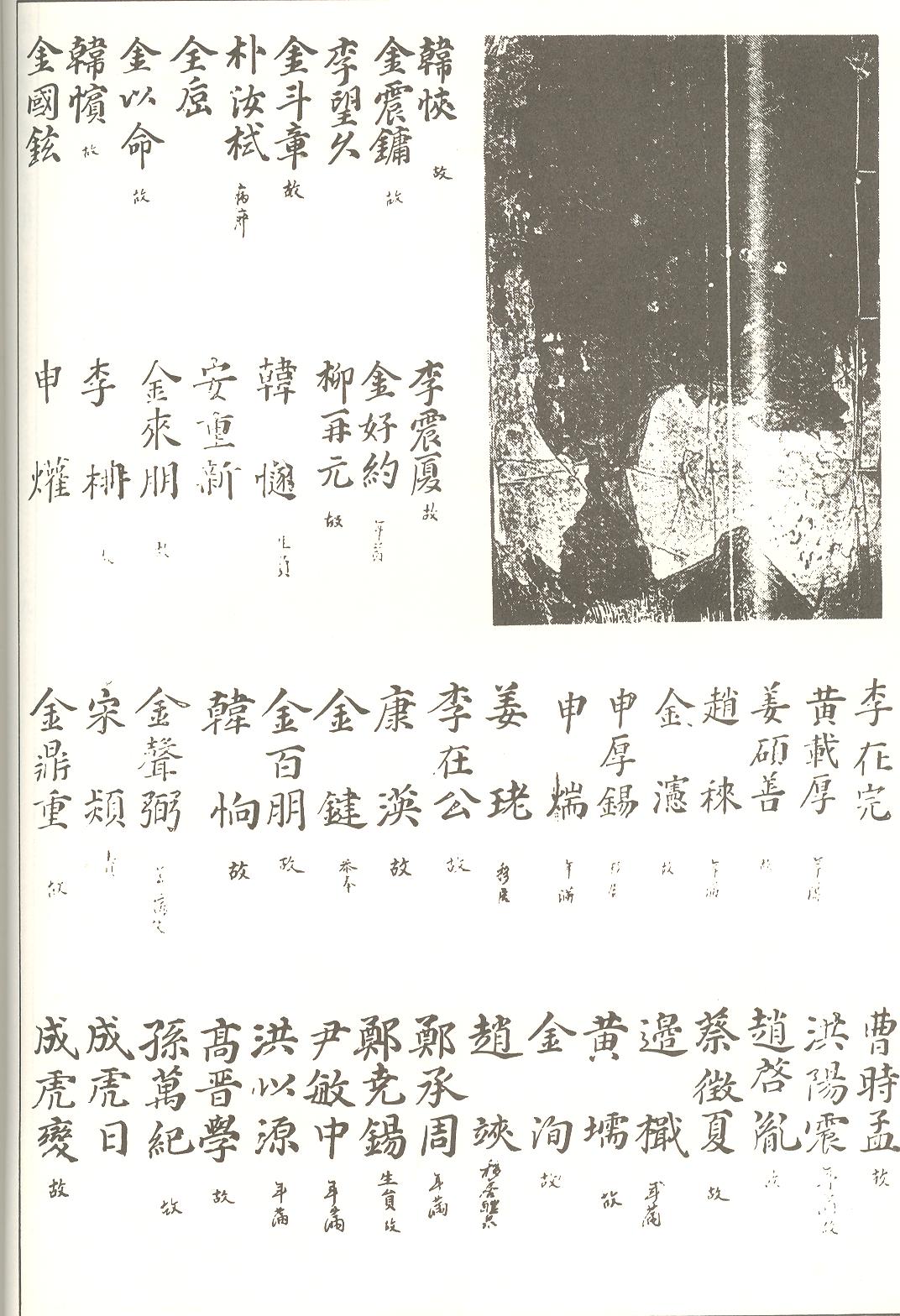

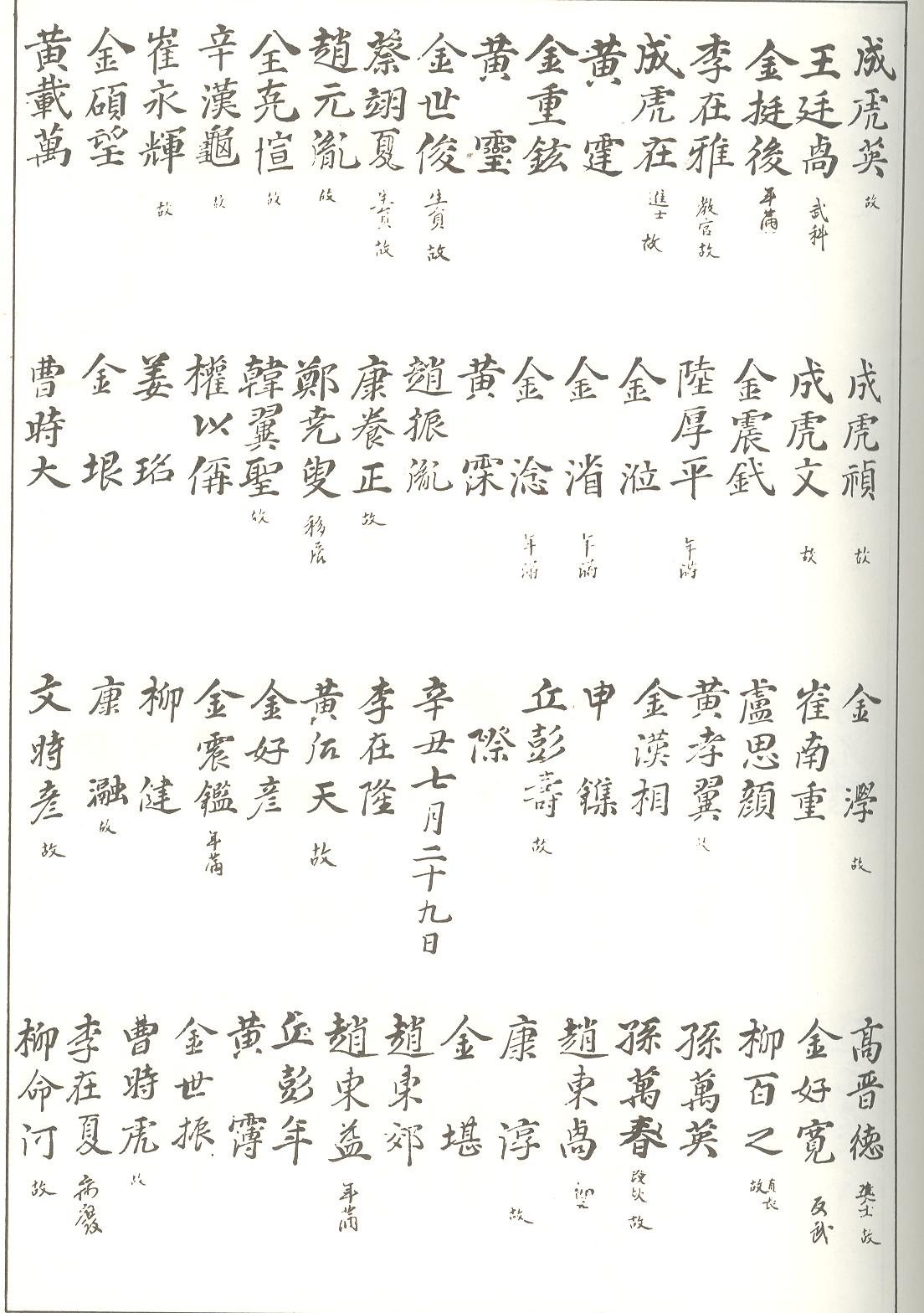

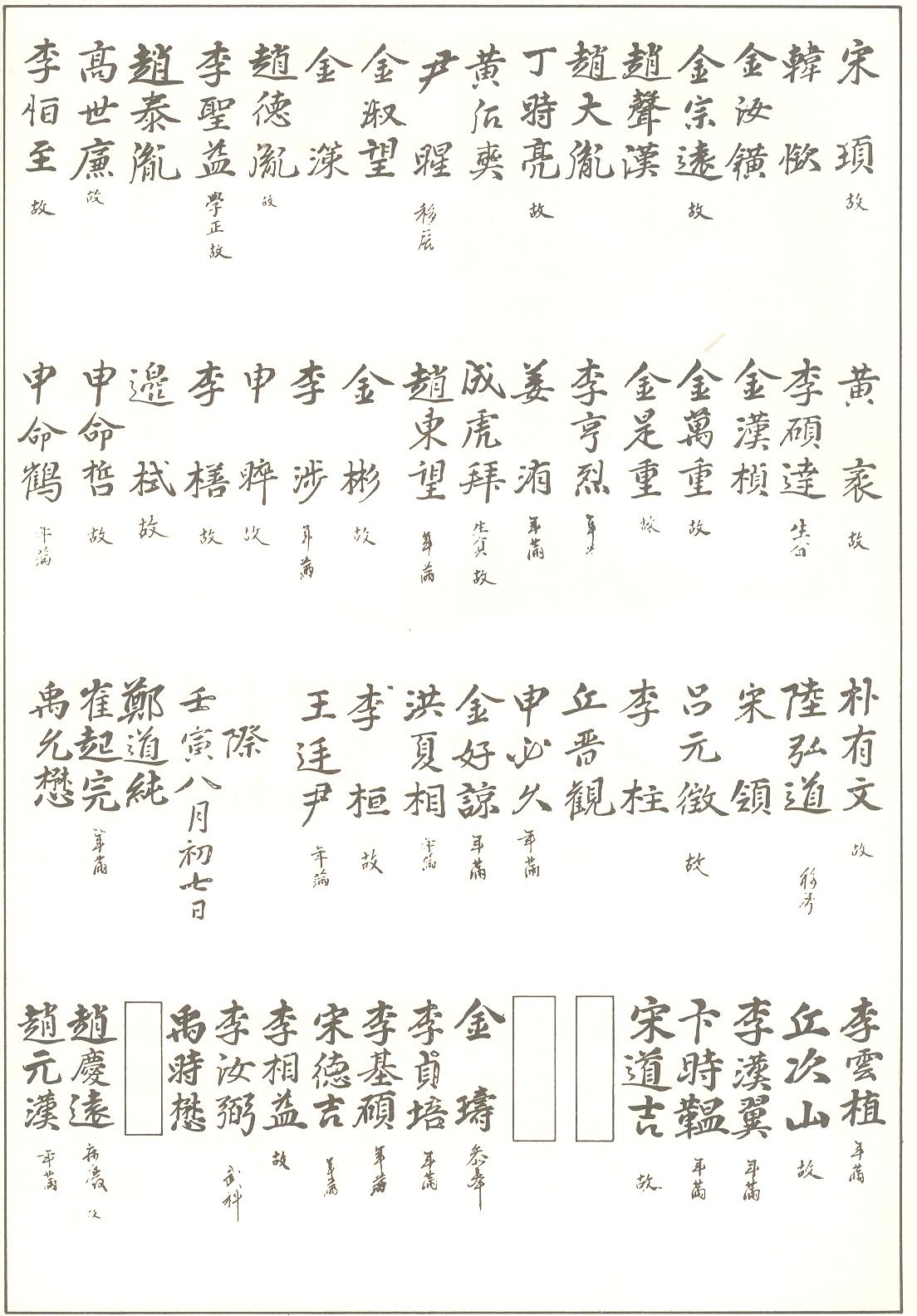

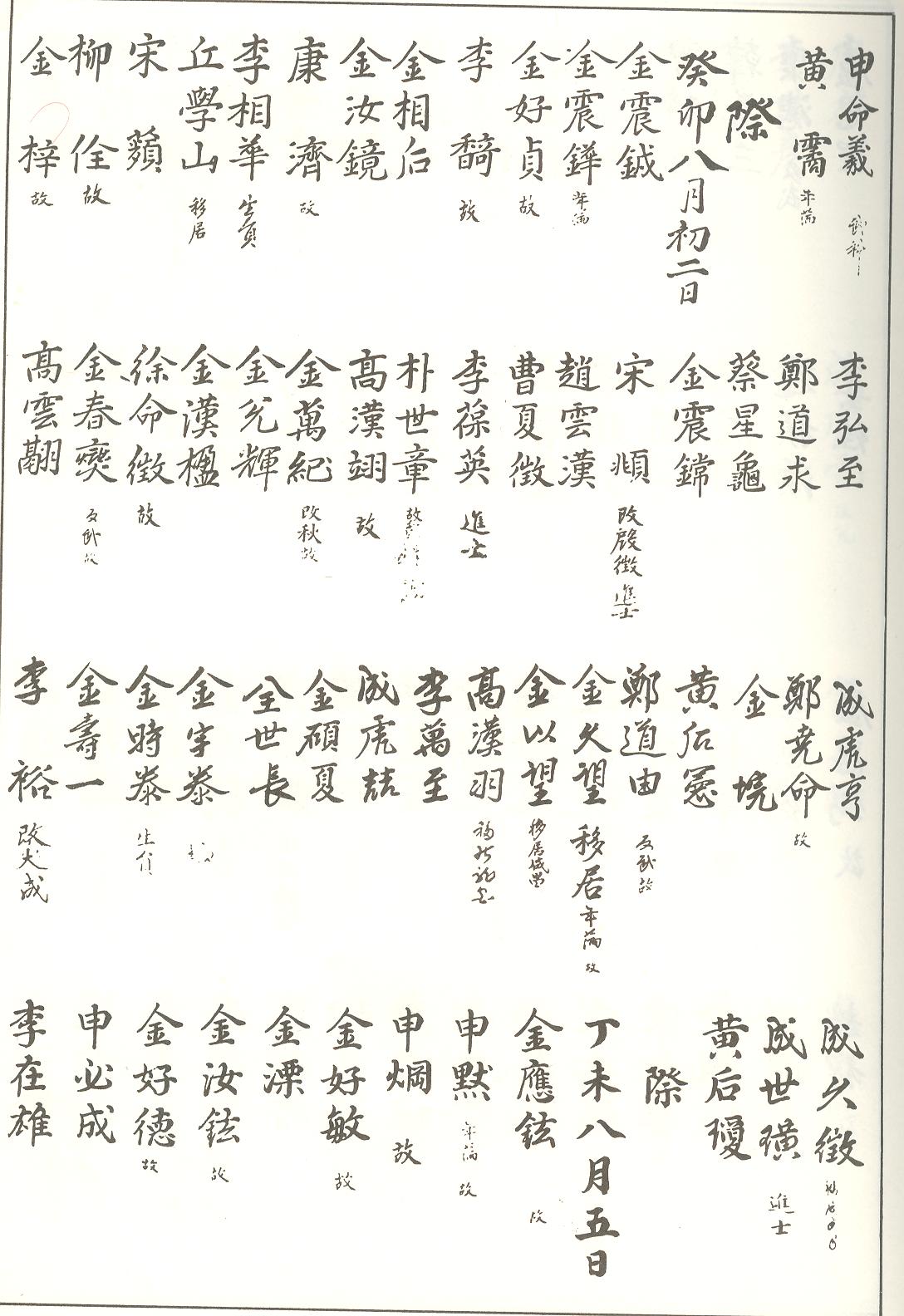

먼저 『교안』의 작성현황을 살펴보면 1661년 이전부터 1676년까지 작성되었으며 총362명이 입록되어 있다. 연도별 입록현황을 살펴보면 1661년 이전 88명, 辛丑年(1661) 7월 29일 66명, 壬寅年(1662) 8월 7일 19명, 癸卯年(1663) 8월 2일 47명, 丁未年(1667) 8월 5일 73명, 癸丑年(1673) 2월 7일 41명, 丙辰年(1676) 正月 28명이 입록되어 있다.

위의 입록현황과 같이 『교안』은 1661년 이전부터 1676년까지 작성되었고, 1년 또는 3~6년 간격으로 작성되었다. 그리고 입록 인원은 중복된 경우 없이 16명에서 88명까지 일정하지 않게 입록되고 있다. 성씨별 입록상황을 살펴보면 총 36개 성씨가 확인되며 이 가운데 15명이상 입록된 성씨로는 金씨 91명, 李씨 40명, 趙씨 32명, 成씨 18명, 黃씨 15명으로 이상의 5개 성씨가 196명으로 『校案』이 작성된 15년간 전체 입록자 수의 약54%를 차지하고 있다. 이외에도 韓씨 14명, 高씨 13명, 康씨 13명, 宋씨 12명, 鄭씨 10명이 입록되고 있으며 이들 10개 성씨가 258명으로 전체 입록자의 약71%를 차지하고 있다.

조선초기 국가에서는 인재양성과 향촌교화를 위해 양반은 물론 평민까지도 16세 이상이면 교생으로의 입학을 허락하였다. 그리고 이러한 교생에게는 軍役免除를 비롯한 무상교육 및 하급관리로의 진출 등의 여러 특권이 부여되었다. 이러한 특권의 무분별한 남용을 방지하기 위해 중앙에서는 군현의 등급에 따라 교생의 수를 규정하였다. 『經國大典』에 규정된 교생의 수는 府, 大都護府, 牧은 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로 이러한 교생의 정원은 『大典會通』에 이르기까지 변함없이 지켜졌다.『교안』이 작성된 당시 상주의 행정단위는 牧으로 법적으로 규정된 교생의 수는 90명이었다. 그러나 상주향교의 『교안』에서는 이러한 법적 정액을 채우지 못하고 있다. 상층평민 및 서얼들의 향교 입교가 광범위하게 발생하였던 당시의 상황에서 정액을 채우지 않는다는 것은 『교안』의 입록이 정액과 상관없이 이루어 졌으며, 또 다른 입록의 자격기준이 있었음을 의미한다. 그리고 『교안』에 등재된 인원의 인적사항을 검토해 보았을 때 자격기준은 입적대상의 신분이었다.

『교안』의 기록자체에서 등재인원의 신분을 확인할 수 있는 기록은 충분하지 않다. 다만 生員(9명)·進士(7명)·武科(5명) 및 參奉(3명)·學正(1명)이 확인되는 것을 통해 일부의 신분을 유추할 수는 있으나 『교안』에 입록된 인원의 전체적인 신분파악에는 한계가 있다. 따라서 상주사족에 의해 작성된 鄕案이나 서원기록과의 비교검토가 필요하다.

우선 『교안』 입록 인원의 향안등재 여부를 검토해 보면, 『교안』과 향안 중복등재에서 가장 많은 수를 차지하고 있는 성씨는 金씨로, 91명의 『교안』 입록자 가운데 61명이 향안에 등재되어 있다. 이외에 李씨는 40명 중 19명, 趙씨는 32명 중 23명, 成씨는 18명 중 13명, 黃씨는 15명 중 9명, 高씨는 13명 중 11명, 康씨는 13명 중 10명이 향안에 등재되어 있다. 『교안』 입록자 전체로 보았을 때에는 362명 가운데 208명이 향안에 등재되어 있다. 이러한 수치는 당시 상주향교의 『교안』이 향안과 밀접한 관계가 있었음을 보여주는 것으로 교임의 경우와 마찬가지로 『교안』에 입록된 유생들 또한 상주의 사족층이 주류를 이루고 있었음을 보여주고 있다.

『교안』의 작성 당시 상주의 대표적인 서원이었던 道南書院과의 관계에 있어서도 향안과의 관계와 마찬가지로 『교안』 입록인은 도남서원과 상호 밀접한 관계를 가지고 있었다. 도남서원의 창설부터 서원운영에 참여한 인사들을 기록한 『道南書院創設稧案』과 1660년 도남서원의 明倫堂 重創 당시의 전반적인 진행상황과 사족들의 활동을 기록한 『道南書院事實下』 가운데 「顯宗元年庚子九月初五日明倫堂重創缺」에 기재된 인사들과의 비교를 통해 이러한 점을 파악할 수 있다.

『道南書院創設稧案』은 도남서원 창설 당시 참여한 인물을 비롯하여 이후 서원 운영에 관여했던 인사들을 기록한 것으로 宣祖 38년(1605)부터 孝宗 7년(1656)까지 총 420人의 명단이 기재되어 있다. 이러한 숫자는 도남서원의 창건과 초기 운영에 있어서 거의 상주 전지역의 사림들이 참여하였다는 것을 보여주는 수치이다. 그리고 「顯宗元年庚子九月初五日明倫堂重創缺」은 중창 당시 各面별로 扶助 활동을 시행한 63명이 기재되어 있다. 시기적으로 『도남서원창설계안』이 작성된 시기와 가까운 까닭에 상당수(30명)는 『도남서원창설계안』에서도 확인되며 63명 가운데 36명은 향안에 등재되어 있다. 즉, 이 자료는 『도남서원창설계안』과 마찬가지로 도남서원의 운영에 깊이 개입하고 있었던 재지사족의 명단이라 할 수 있다.

『교안』과 위에서 설명한 서원자료를 비교해 보면 1661년까지의 『교안』에서 서원운영에 참여하였던 인물이 발견된다. 1661년 이전의 경우 88명의 향교 입록인원 가운데 40명이, 1661년의 경우 9명이 서원자료에 중복 입록되어 있다. 『도남서원창설계안』이 마지막으로 작성된 1656년부터 도남서원의 명륜당이 중창되었던 1660년 이전 까지의 서원기록이 현전하지 않아 면밀히 검토할 수 없고 중창 당시의 부조기록이 서원 참여인원의 전부가 아닌 일부임에도 서원 참여인원이 『교안』에서 다수 발견되는 점을 통해 당시 향교와 서원간의 관계를 유추할 수 있다.

鄕案과 書院자료와의 비교에서와 같이 『교안』 입록자의 상당수는 향안에 등재되어 있다. 이러한 사실은 향안과 『교안』의 운영이 독립적으로 이루어진 것이 아니라 밀접한 관계를 가지며 운영되었음을 의미하며 『교안』이 향안과 같이 양반사족의 명부임을 드러내는 것이라 할 수 있다. 도남서원과의 관계에 있어서도, 비록 비교자료가 한정적으로 현전하고 있지만, 확인 가능한 시기를 서로 비교해 보면 향안의 관계와 동일한 경향을 보이고 있다. 특히 1661년 이전『교안』의 경우 88명의 입록자 가운데 향안이나 서원기록 가운데 어느 하나라도 중복되어 있는 경우는 65명으로 『교안』 입록자의 대다수는 향안이나 서원의 운영에 관계되어 있는 자들이었다. 즉 상주의 양반사족들은 향안등재 및 향교와 서원의 출입을 통해 양반임을 입증하고 있었다. 그리고 상주향교는 단순한 교육기관이 아닌 재지사족들의 활동근거지이자 향촌문제를 논의하고 결정하였던 하나의 향촌기구였음을 알려 주고 있다.

자료적 가치

상주향교 『교안』은 17세기 이후 상주향교의 인적구성을 파악할 수 있는 자료이다. 교생고강이 실시된 이후 양반사족들은 더 이상 종래의 교생안에 입록하지 않고 자신들만의 명부인 유생안 또는 청금록을 따로 작성하였다. 앞서 살펴본 『교안』은 유생안이나 청금록과 같은 성격인 양반사족들만의 명부로서 당연히 정액의 규정은 없었고 신분의 高下가 곧 입록자격이었다.

상주향교의『교안』에 입록된 인사들은 대부분 鄕案이나 당시 상주의 首書院이었던 도남서원에도 동시에 출입하고 있었던 양반사족들이었으며 이러한 사실은 향교가 향안이나 서원의 운영과 마찬가지로 향중의 재지사족들에 의해 운영되고 있었음을 알려준다.