내용 및 특징

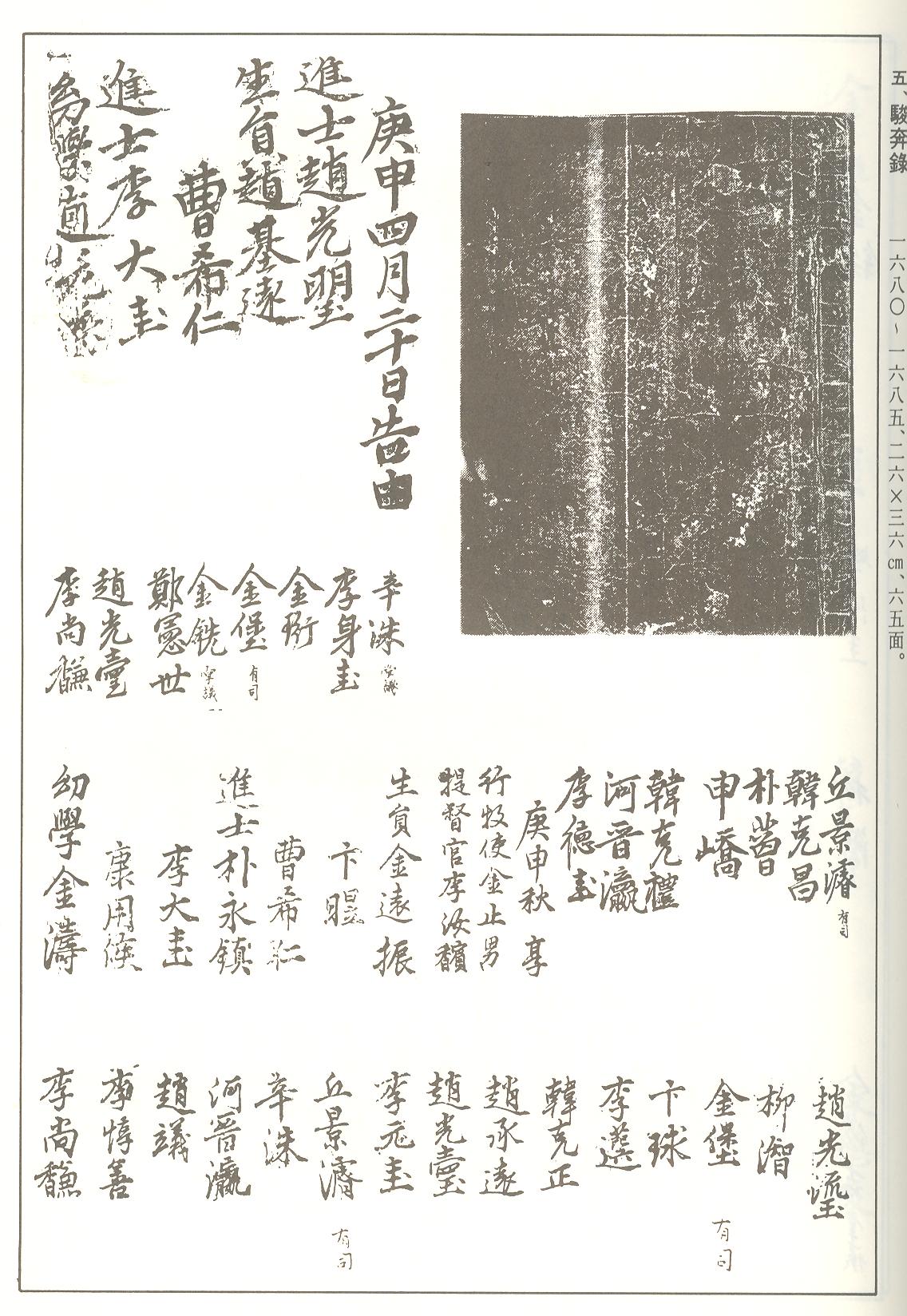

상주향교 『준분록』은 庚申年(1620)부터 乙丑年(1625)까지 작성된 문서로 상주향교에서 거행된 告由祭 및 春秋享祀 당시 제례에 참석하였던 인사 및 獻官執事를 기록한 자료이다. 참석한 인원의 성명과 함께 제례 당시 역임하고 있었던 官職 또는 향교에서의 직임을 기재하는 방식으로 작성되었다.

구체적인 작성현황을 살펴보면 庚申年(1620), 辛酉年(1621), 壬戌年(1622), 癸亥年(1623), 甲子年(1624), 乙丑年(1625), 이상 총 6회에 걸쳐 작성되어졌으며 총 414명이 기록되어있다. 그러나 총인원인 414명은 중복 기재된 경우를 합친 것으로 중복된 경우를 제외하면 실제 인원은 146명이다. 이 가운데 제례에 참여했던 지방관료인 牧使와 提督官이 4명으로 이들을 제외한 상주향내의 인사는 모두 142명이 확인된다. 상주향내 인사 142명의 성씨별 구성을 살펴보면, 金氏 31명, 趙氏 17명, 李氏 14명, 朴氏 8명, 黃氏 7명, 宋氏 6명, 韓氏 6명, 孫氏 5명, 洪氏 3명, 康氏 3명, 卞氏 3명, 姜氏 2명, 高氏 2명, 丘氏 2명, 徐氏 2명, 成氏 2명, 申氏 2명, 辛氏 2명, 禹氏 2명, 全氏 2명, 鄭氏 2명, 曺氏 2명, 陳氏 2명, 蔡氏 2명, 崔氏 2명, 許氏 2명, 郭氏 1명, 南氏 1명, 柳氏 1명, 裵氏 1명, 邊氏 1명, 梁氏 1명, 王氏 1명, 尹氏 1명, 河氏 1명이며 다수의 성씨인 金, 趙, 李씨 등은 상주향안에 있어서도 수적 우위를 보이는 성씨이다. 실제로 이들 142명 가운데 82명은 상주향안에 중복 기재되어 있으며 이를 통해 17세기 초반 상주향교의 제례를 주도하고 운영에 깊이 관여하였던 인사들은 상주의 재지사족층이었음을 알 수 있다.

『준분록』이 처음 작성된 庚申年(1620)은 壬亂이 끝난 후 재지사족의 주도로 향촌사회가 재편성되는 시기로, 당시 사족들이 가졌던 향교에 대한 관심을 이 자료를 통해 파악할 수 있다. 사족들의 향교에 대한 관심은 교임의 역임, 향교의 제례참여, 청금유생으로의 입교 등으로 나타났다. 앞서 서술하였듯, 『준분록』은 제례참여 인사를 기록한 자료로써 성명을 비롯한 관직 또는 향교에서의 직임을 기재하고 있으며 이를 통해 당시 상주향교 校任의 구성을 파악할 수 있다. 그리고 校任의 구성 뿐만 아니라 당시 향교제례에 참석, 주도하였던 인사들의 분석을 통해 재지사족과 향교의 밀접한 관계를 파악할 수 있다.

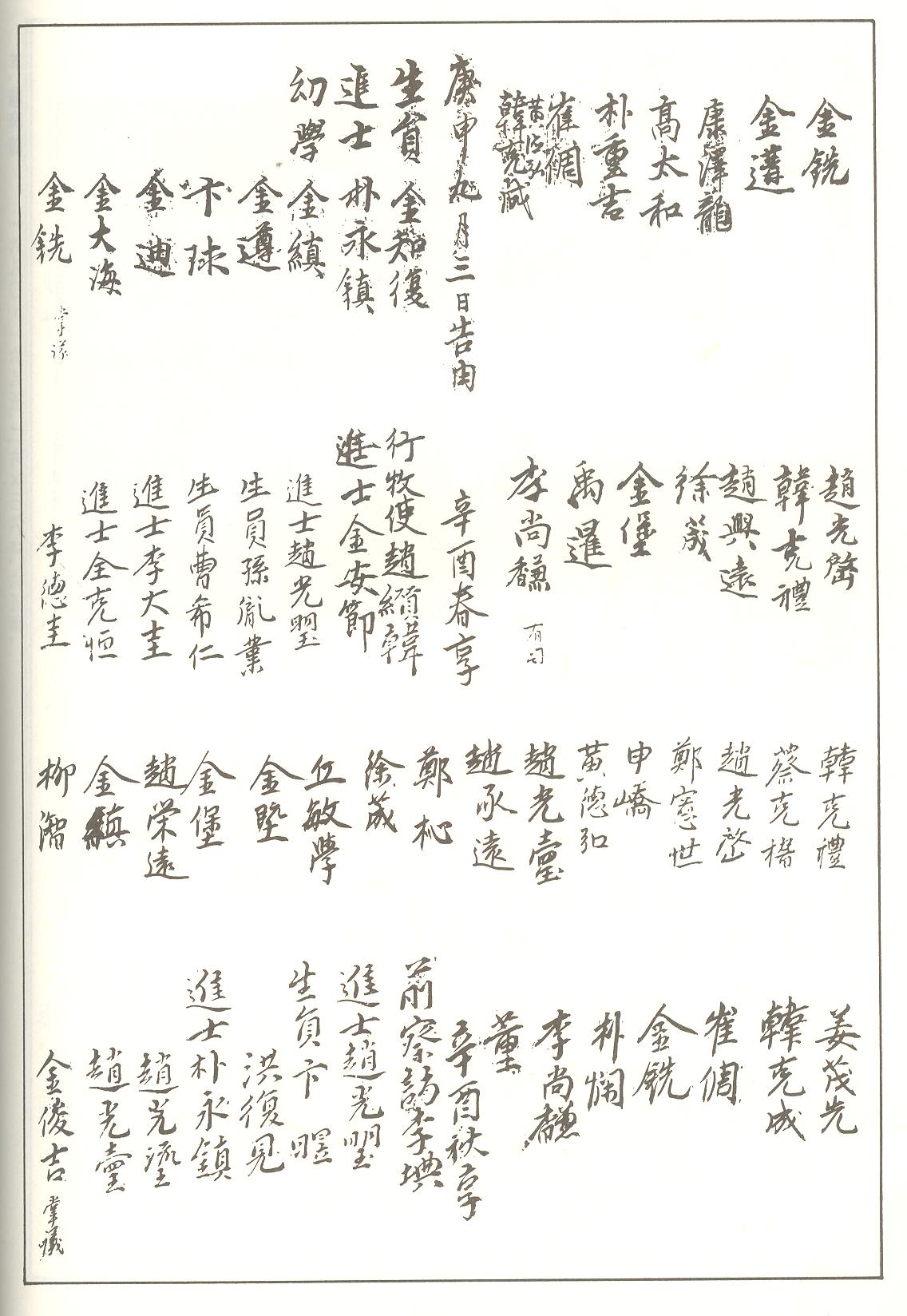

먼저 『준분록』에는 掌議와 有司의 교임직이 나타난다. 총 31명의 교임 명단을 확인할 수 있고 대체로 장의 2명, 유사 2명이 향교의 각종 제례에 참석하고 있다. 그리고 장의와 유사직을 역임하고 교체된 이후 또다시 교임직을 역임하는 경우가 발견되는 것으로 보아 교임직은 연임 및 중임이 가능한 직임이었음을 알 수 있다. 일례로 경신년(1620) 유사를 역임하였던 金堡는 2년 뒤인 임술년(1622) 장의를 역임하였고, 신유년(1621) 장의를 역임한 徐筬은 3년 뒤인 갑자년(1624) 또다시 장의를 역임하고 있다.

교임직을 역임하였던 인물은 총 22명이 확인되며 구체적인 구성을 살펴보면 金氏 4명, 李氏 4명, 韓氏 3명, 丘氏 2명, 辛氏 1명, 徐氏 1명, 趙氏 1명, 高氏 1명, 洪氏 1명, 許氏 1명, 河氏 1명, 申氏 1명의 순으로 13개의 성씨가 교임을 역임하고 있다. 그리고 이들 22명 가운데 17명은 향안에 등재된 인물로 상주의 사족층이었다. 『준분록』뿐만 아니라 이후의 자료인 『焚香錄』 등에 나타난 교임과 향안자료를 비교해 보면 총 63명의 교임 가운데 40명이 향안에도 등재되어 있음을 확인할 수 있다. 그리고 가장 많은 교임을 배출한 성씨인 金, 李, 趙 등은 상주향안의 등재에 있어서도 압도적인 수적 우위를 점하는 성씨이다. 즉 조선후기 상주향교의 실질적인 운영을 책임, 담당하였던 교임은 향안에도 동시에 등재되어 있는 경우가 많았고 이러한 사실은 교임층이 상주의 지배세력의 일원이었음을 알려준다.

그리고 상주향교의 교임은 향안에 참여하였을 뿐만 아니라 道南書院의 운영에도 깊이 관여하고 있는 인사들이었다. 道南書院은 상주에 세워진 최초의 서원으로 1605년 상주사림의 발의 이후 약 2년의 준비기간을 거쳐 1607년 12월 창건되었다. 창건 당시 도남서원은 문묘에 모셔진 東方五賢 을 배향하였고 이후 정경세의 노력으로 柳成龍이 배향됨에 따라 도남서원은 퇴계에서 서애로 이어지는 상주지역 퇴계학파의 구심점이 되었다.

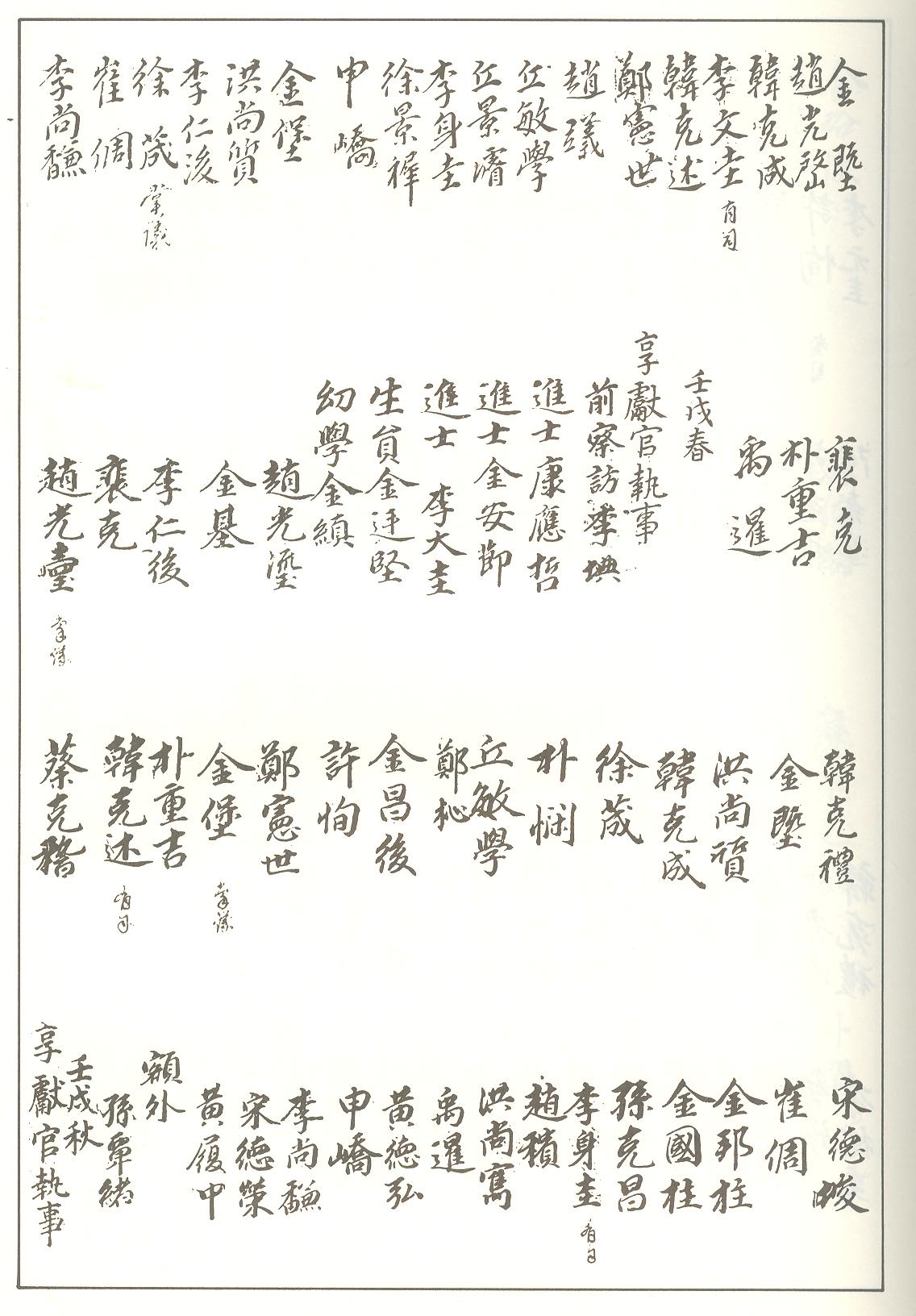

『道南書院創設稧案』은 도남서원의 창건 당시 참여한 尙州士林의 명부로 총 420명의 명단이 기재되어 있는데 이러한 숫자는 도남서원의 창건과 초기 운영에 있어 상주 전지역 사림들이 참여하였음을 보여주는 수치라 할 수 있다. 『도남서원창설계안』과 『준분록』을 비교해 보면 총 22명의 교임 가운데 19명이 서원자료에 중복 기재되어 있다. 상주의 향안인 『尙山鄕彦錄』과 『도남서원창설계안』 및 『준분록』과의 관계를 다시 한번 정리하면 22명의 교임 가운데 17명은 향안에 중복 등재되어 있으며, 19명은 『도남서원창설계안』에 중복 등재 되어있다. 그리고 22명의 교임 가운데 16명은 위의 3개 안에 모두 중복 기재되어 있으며 향안 또는 서원기록 중 어느 하나에라도 입록되어 있는 경우는 모두 20명이다. 즉 조선후기 상주향교를 실질적으로 운영하였던 교임들은 대부분 향교 뿐만 아니라 향안과 서원의 운영에도 동시에 참여하고 있었으며 이는 당시 상주향교가 향안 및 서원과 함께 재지사족에 의해 운영되었던 향촌기구의 하나였음을 알 수 있다.

이외에 『준분록』의 기록에서 주목할 점은 경신년 秋享의 기록 가운데 提督官이 발견되는 점이다. 李汝馪이라는 인물로 牧使와 함께 秋享에 참석하고 있다. 제독관은 宣祖년간 설치되었고 이후 肅宗년간 폐지와 복설을 반복하다 결국 파견이 중단되었던 관직이었다. 상주의 읍지인 『尙山誌』에 ‘文提督一 舊參下文官帶敎授之職萬曆癸未間禮曹判書柳成龍入啓改敎授爲提督以六品文官任之兼提督屬校宮’ 이라는 기록과 경신년의 추향 이후 『준분록』기록에는 제독관이 발견되지 않는 것으로 보아 상주향교의 경우 적어도 1620년까지는 제독관이 파견되었음을 알 수 있다.

또 하나로는 『준분록』의 기록에서 額外校生의 존재가 발견되는 점이다. 조선시대 교생에게는 군역면제를 비롯한 무상교육 및 하급관리로의 진출 등 여러 특권이 부여되었다. 이러한 특권의 무분별한 남용을 방지하기 위해 중앙에서는 군현의 등급에 따라 교생의 수를 법적으로 규정하였다. 『經國大典』에 규정된 교생의 수는 府, 大都護府, 牧은 90명, 都護府 70명, 郡 50명, 縣 30명으로 규정되었으며 이러한 교생의 정원은 『大典會通』에 이르기까지 변함없이 지켜졌다. 교생의 정원이 법적으로 규정됨에 따라 양반사족들은 정액내의 교생, 즉 액내교생으로 입교하였으며 서얼 및 평민층은 액외교생으로 입교하였으며 이로 인해 향교내에도 신분적 구분이 이루어졌다. 상주향교의 경우 이러한 액내와 액외의 구분을 단편적이지만 『준분록』을 통해 확인할 수 있다. 『준분록』의 기록 가운데 제례참석자의 명단 끝에 특별히 액외라 표시하고 명단을 기재하였는데 壬戌春 (1623)의 제례에 孫覃緖, 壬戌秋의 제례에 韓克亨·金衍慶, 癸丑春(1623)의 제례에 韓克亨, 癸丑秋의 제례에 韓克亨·孫覃緖·金衍慶의 이름이 중복 확인된다. 이들은 특별히 액외로 구별되고 이들의 이름이 향안이나 서원자료에서 발견되지 않는 점으로 보아 당시 교임을 보좌하여 제례를 준비하고 시행하였던 서얼 또는 평민층으로 구성된 액외교생 가운데 하나였다 할 수 있다. 이를 통해 『준분록』이 작성된 17세기 초기까지 상주향교의 교생은 양반사족인 액내교생과 서얼·평민층으로 구성된 액외교생으로 분리되어 있었음을 알 수 있다.

자료적 가치

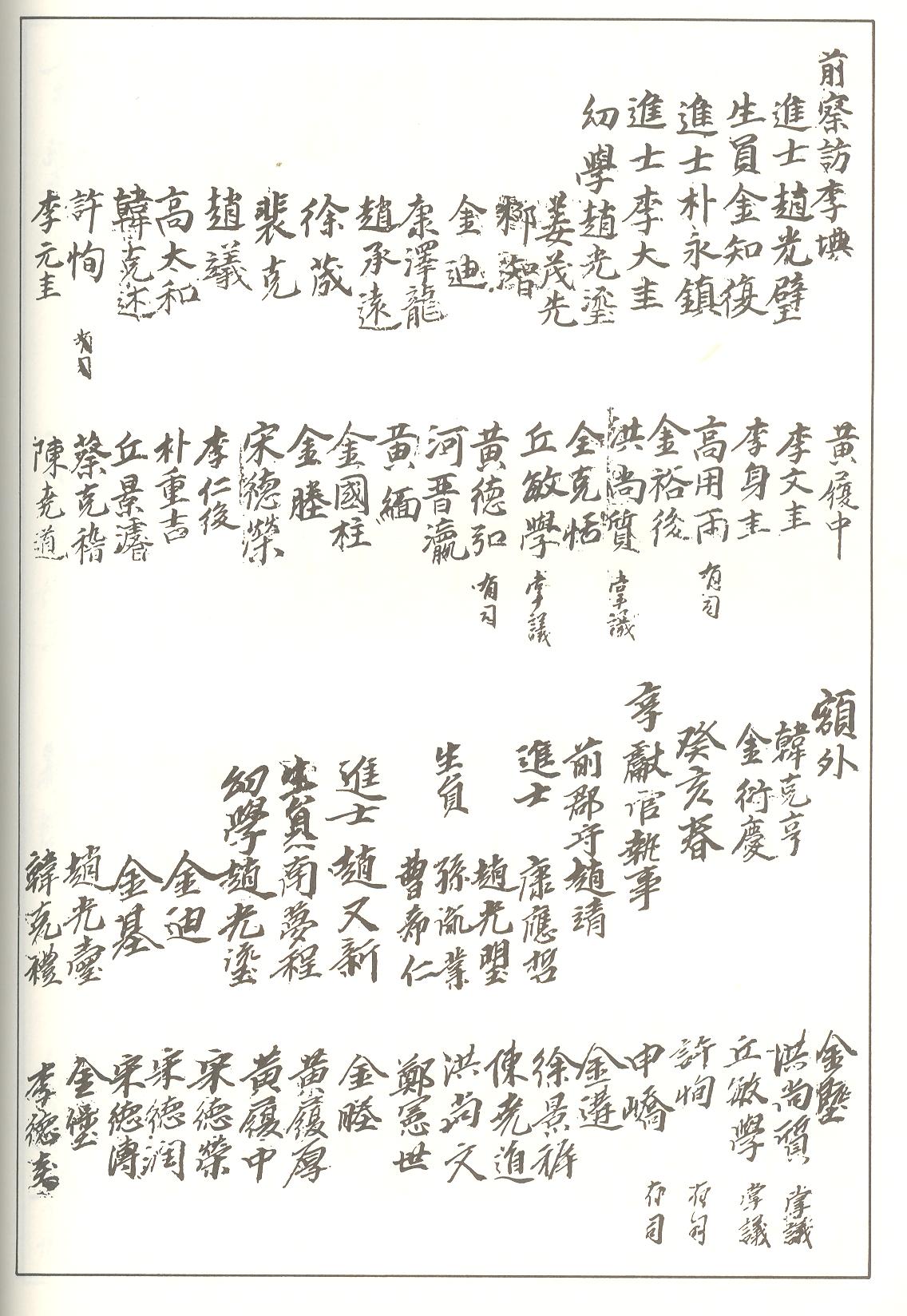

『준분록』은 17세기 초반 상주향교의 운영층을 파악할 수 있는 자료이다. 이 자료에 나타난 인물들은 대부분 상주향안 및 도남서원의 운영에 깊이 관련하고 있었던 인사들로 상주의 사족층이었다. 이들은 향안과 서원 운영의 중심이었을 뿐만 아니라 향교의 운영에도 깊이 관여하고 있었다. 즉 서원이 건립된 이후에도 사족들의 향교에 대한 관심은 여전히 유효하였고 이는 향교제례의 주도 및 교임 역임을 통해 나타났다. 『준분록』과 상주의 향안 및 도남서원자료와의 비교를 통해 이러한 사실을 확인할 수 있으며 이를 통해 조선후기 상주향교가 가지고 있던 향촌사회내의 위치를 가늠해 볼 수 있다.

그리고 『준분록』의 기록을 통해 상주향교의 교임층의 구성과 중앙에서 파견된 관료인 제독관의 파견상황을 단편적이나마 확인할 수 있다. 또한 당시 양반층으로 구성된 액내교생과 대비되는 존재인 액외교생의 존재를 확인할 수 있다.

이와 같이 『준분록』은 17세기 초반 상주향교의 운영 및 상주지역 양반사족들과 관계를 보여주는 자료이다.