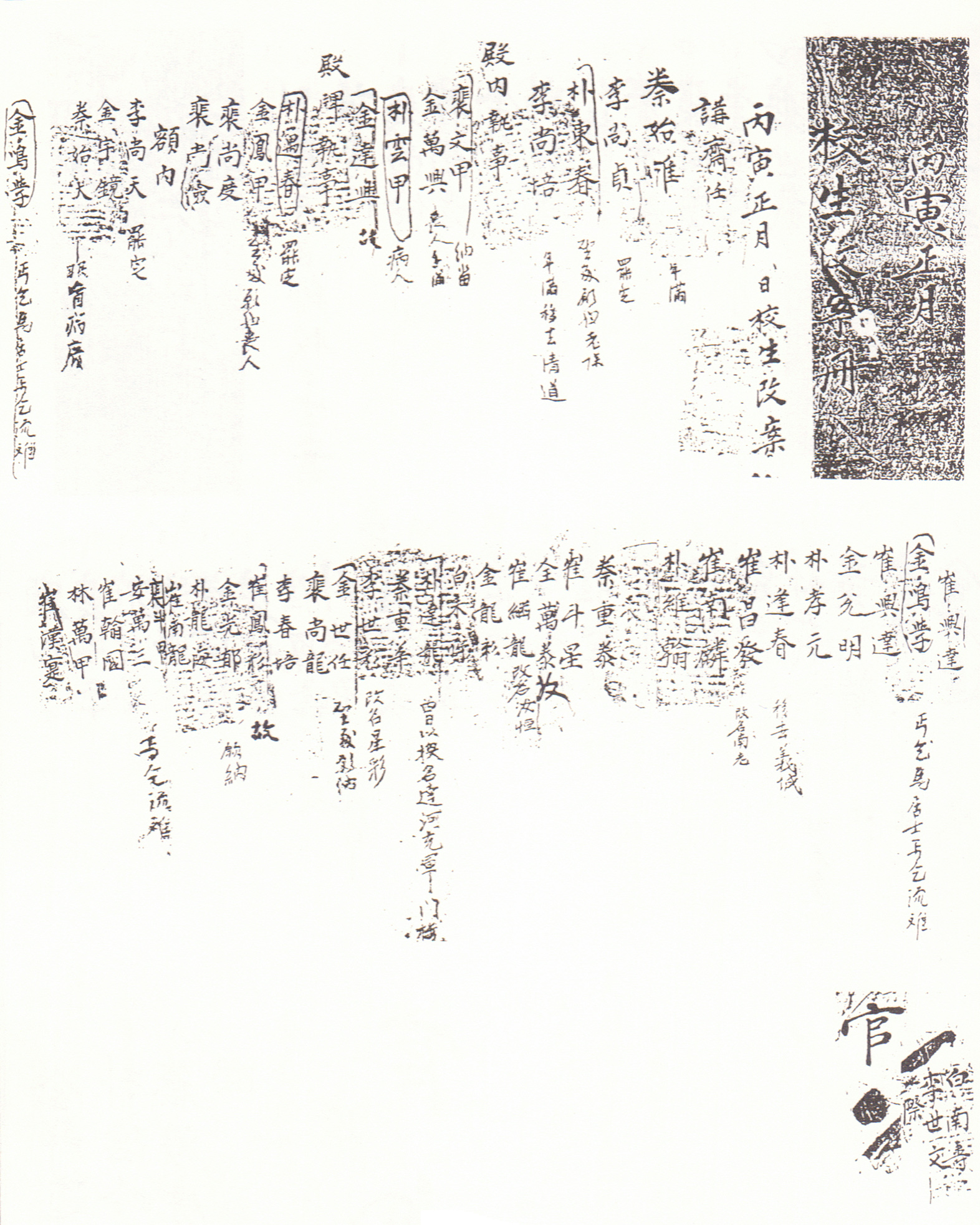

내용 및 특징

乙亥年 2월 작성되어진 慈仁鄕校 교생안으로 講齋任과 執事, 額內, 額外校生 순으로 총 33명의 명단이 기록되어 있다. 강재임 4명, 집사 8명, 액내교생 14명, 액외교생 7명으로 성씨별로는 최씨 7명, 김씨 6명, 배씨 6명, 박씨 5명, 진씨 4명, 이씨 2명, 백씨 2명, 황씨 1명이다. 명단의 마지막에는 두 齋任의 성과 수결이 있는데 이씨와 류씨인 점을 보아 상기 명단에 포함되지 않는 교임중의 하나일 것으로 추정된다. 액외교생을 제외하면 26명인데 『經國大典』에서 군현의 등급에 따라 縣의 교생의 정원을 30명으로 법제화한 범주에 속하는 것이라 하겠다. 작성연대가 불확실하여 기록되어 있는 액내와 액외의 구별을 仁祖대 이전으로 보아서 신분에 따른 구별로 해야 할지, 인조대의 校生考講의 시행으로 액내와 액외의 구별이 신분의 차이와는 무관한 것으로 봐야 할지는 알 수 없다. 다만 확실한 것은 교생안에서 액내와 액외를 구분하여 기록하였다는 사실만은 명확하다고 할 수 있겠다.

자인향교 소장 3권의 교생안을 통해서 인적 구성을 살펴보면 우선 癸亥案에 등재된 인물 중 18명이 丙寅案에 다시 등재되어 있고, 그 중 4명이 乙亥案에 나타나는 것으로 보아 계해안이 작성된 3년뒤에 병인안이, 그 9년 뒤에 을해안이 작성되었음을 알 수 있다. 계해안의 강재임인 배상검이 병인안에서는 전패집사로, 을해안에서는 다시 강재임으로 나타나고, 계해안의 진시대·박봉춘 2명의 강재임과 김광욱·김명학·김태명·박효원·박만갑 등 5명의 집사가 병인안에서는 액내교생으로 나타나고, 그 중 김태명은 을해안의 강재임으로 나오고, 그리고 계해안 액내의 배상도가 병인안에서 전패집사로 나오는 것으로 보아 강재임, 혹은 집사가 모두 교생에서 차출되었음을 알 수 있다. 특히 3권의 교생안에 수록되어 있는 교생은 일정하게 3~40명 정도였고 이러한 사실은 조선 후기에 각 향교마다 정액규정을 거의 충실히 따르면서 교생을 입교시키고 교생안을 작성하는 보편적인 현상으로 볼 수 있다.

여기에 기록된 교생들은 조선 초기와는 달리 공부하는 학생을 일컫는 말은 아니었다. 교생의 임무는 任役으로 불리면서 鄕校守直, 각종 祭禮의 執事역할 등이 대표적인 것이었다. 또한 守令의 군대지휘권을 표시하는 兵符를 兵營에 전달하는 임무도 교생에게 있었고, 국가에 慶事가 있을 때 관례적으로 전국에 赦免令을 내리는데 이때 각 군현에서는 赦文을 감영 등에서 받아와 반포하는 의식을 거행하였는데 이때 赦文을 받아와 읽는 일을 교생이 담당하였다. 그 밖에도 勅書의 보관과 감시, 香祝의 보관, 養老宴의 시중 등도 담당하였고 戶籍臺帳을 淨書하는 일도 맡아서 하였다. 이러한 것은 아무나 할 수 있는 일이 아니라 일정한 素養이 요구되는 일이었기 때문에 교생들에게는 製講, 勸課 등이 행해지기도 했다. 그러나 제강, 권과가 조선초기의 교생처럼 공부를 하고 과거를 준비하는 학생을 위한 것이라기보다 교생의 여러 가지 임무를 원활히 수행케 하기 위한 목적에서였다. 또한 享禮적으로 행해지는 考講에 대비하는 정도의 교육에 불과하였다. 결국 교생의 각종 임무에 비추어 볼 때 조선후기의 액내교생은 군역을 면제받는 대신 60세까지 避役에서 각종 임무를 담당해야 하는 일종의 役擔當者였던 것이다.

교생들은 향교의 보호와 기능유지에 중요한 역할을 담당하였다. 그리고 官衙의 업무를 돕는 데에도 필요한 존재였다. 따라서 교생의 임무는 힘든 것이었고 책임과 처벌이 늘 뒤따르는 직역이기도 하였다. 때문에 교생들은 역을 피하기 위해 도망하거나 移去하는 경우가 상당히 있었고 그리하여 액내교생의 수를 채우지도 못하는 향교도 있었으며 실제 ‘校生案’을 보면 定額에 크게 부족한 예도 찾아볼 수 있는 것이다. 이 교생안에서는 액외 가운데 移去하는 교생이 기록되어 있다. 박재룡은 경주로 박덕령은 대구로 각각 이거하였다고 기록되어 있는 것이 그것이다. 또한 작성 당시 이미 故人이 된 인물도 7명이나 되는데 이를 포함하면 교생안이 작성될 시점에 자인향교 교생은 정원인 30명을 채우지 못하는 것이었음을 알 수 있다.

교생에 闕額이 생기면 定額을 채우기 위해 새로운 교생을 보충해야 했는데 校任들이 액내교생으로 적당하다고 여겨지는 사람을 임의로 지적하여 입교를 결정하였던 것으로 보인다. 그리고 그러한 결정은 관아에 보고하고 守令의 手決과 관인을 받았는데 이 교생안 또한 2명의 교임이 중심이 되어 작성하였고 현감에게 보고하고 수결을 받았다.

을해년 교생안에서는 자인향교의 다른 교생안과 다르게 액외교생이 기록되어 있다. 액외교생의 入屬에는 여러 가지 이유가 있었지만 어쨌든 액외교생들은 학생으로 간주되어 軍役을 면제받고 있었다. 이 때문에 액외교생은 군역의 모순심화와 함께 날로 증가하는 군역모순의 한 원인으로 지목되었고 그 결과 향교는 피역의 소굴로 지적되기도 하였다. 액외교생에 대해 따로 부기된 내용이 없어 입교의 정황에 대해 전반적으로 알기는 어렵지만 조선후기 군역의 난맥상을 통해서 어느 정도 경제적 여유가 있는 良人으로 추정할 수 있다. 경제적 여유가 있으면 군역부담에서 벗어나 수탈을 모면하려 하였고, 군역부담에 따르는 사회적 천대에서 해방되려고 하였다. 액외교생도 경제력 있는 부류들이 이용하는 군역회피의 방법 가운데 하나였던 것이고 자인향교에서도 그러한 사정은 크게 다르지 않았던 것으로 추정된다.

자인향교에 소장되어 현존하는 교생안을 통해서 총 75명의 성씨별 통계를 내어보면 金씨 17명, 崔씨 15명, 朴씨 12명, 裵씨 10명, 李씨 9명, 秦씨 6명, 安씨 2명, 白씨 2명, 全씨 1명, 林씨 1명, 缺落 1명이다. 그 외 액외교생 6명은 金 2, 朴 2, 秦 1, 黃 1이다. 물론 이들은 앞서 작성된 것으로 보이는 교생안에 나오지 않았던 인물들이다. 우선 자인의 土姓인 朴, 韓, 鄭, 周씨 가운데 박씨를 제외한 한, 정, 주씨는 교생안에 전혀 나타나지 않으며, 박씨 또한 현재의 자인향교를 드나드는 박씨가 토성의 박씨로부터 改貫의 가능성이 전혀 없는 것은 아니지만 밀양박씨가 제1위에 있는 것으로 보아 이곳 토성이라고 볼 수 없는 점이 많다. 이는 이들 성씨가 조선후기에 만들어진 《嶺南邑誌》〈慈仁邑誌〉의 성씨조에 崔, 朴, 金, 全, 安, 許, 柳, 裵, 白, 邊氏에 옳게 연결되지 않는 것과 일치하는 것이다. 읍지에 나오는 성씨 중 허, 류, 변씨는 양 교생안에 전혀 나타나지 않는다. 그리고 액외교생에 등장하는 황씨는 읍지에 등재되어 있지 않은 성씨이다. 그들은 오랫동안 경주의 屬邑으로 존재하였기 때문에 사족화의 길이 어려웠을 것이므로 대개 사족으로 성장하지 못하고 조선초기의 속읍의 향리세계를 구성하다가 주읍 토성에 흡수되거나 후세에 改貫하기도 하였을 것으로 추정된다.

자료적 가치

교생안에 기록된 교생들은 西齋에 머무는 生徒들로 東齋에 머무는 양반신분인 동재유생과 구분되어 西齋校生이라 불렸다. 이들 서재교생들은 군현에 따라 책정된 定額에 맞게 각 향교에서 획정되고 있는데 이를 또한 액내교생이라 이름하였고 액내교생은 군역을 회피하기 위하여 향교에 입속한 액외교생과는 전혀 별개의 존재였고 자인향교 소장 본 乙亥年의 교생안에서는 이런 액내와 액외를 구별하여 기록한 점이 주목된다고 하겠다.

앞서 작성되었을 것을 추정되는 慈仁鄕校 소장 2권의 교생안과 더불어 정확한 작성시기를 알 수 없는 단점이 있지만, 자인향교 서재교생의 인적구성과 직역 등을 알 수 있게 해 주는 자료라고 하겠다.