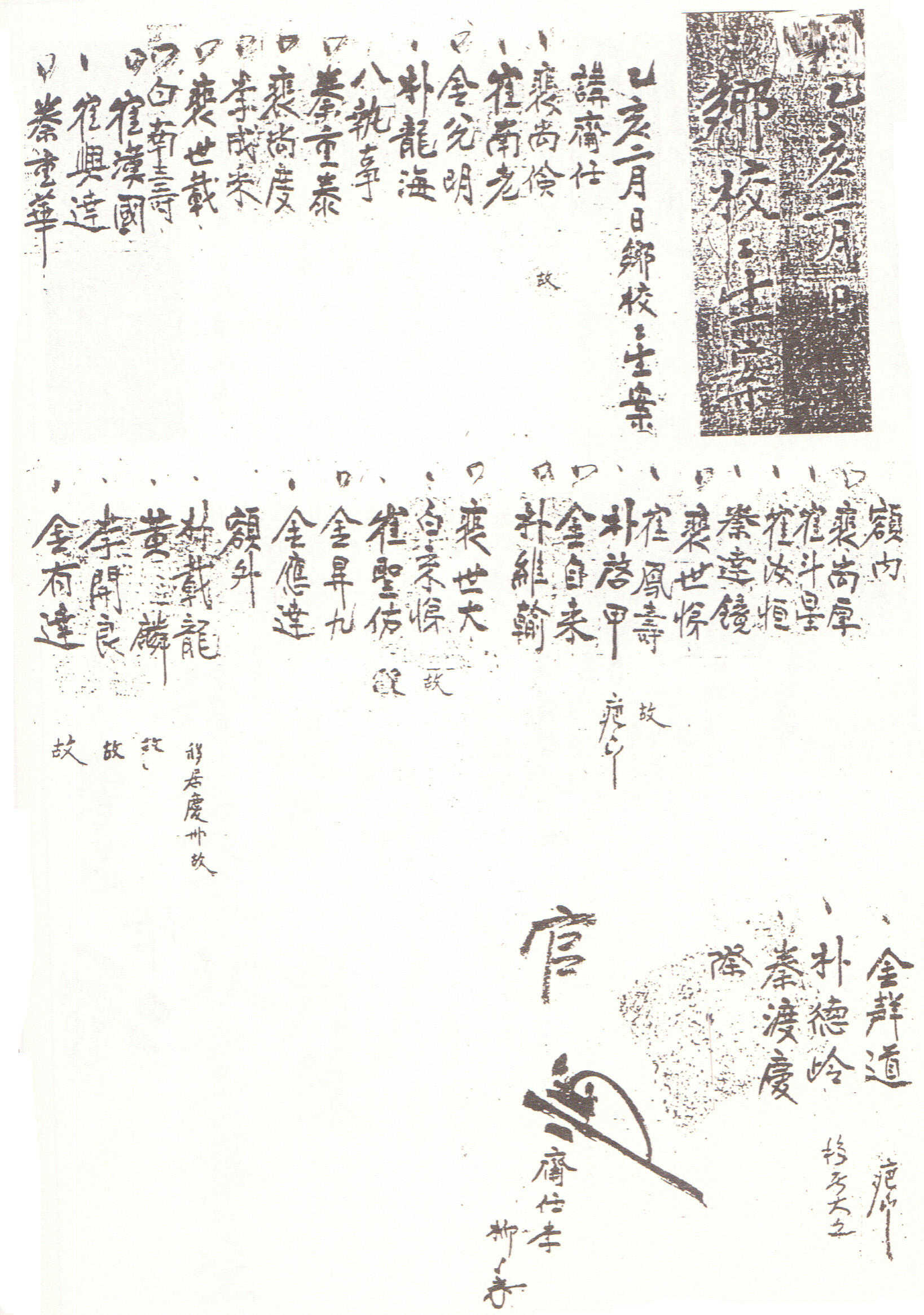

丙寅年 정월에 작성된 校生改案冊으로 향교의 인적 구성과 부기된 기록으로 闕員의 발생과 充員의 대강을 살펴볼 수 있는 교생안

내용 및 특징

작성연대를 명확하게 알 수 없는 丙寅年 正月 慈仁鄕校 校生改案冊이다. 자인향교의 重修는 상이한 기록으로 인해 정확하게 알 수 없는데, 그로 인해 자인향교에 소장된 얼마 남지 않은 자료까지 작성연대를 추정하기 어려운 점이 있다. 교생개안책 또한 연대가 분명치 않은 교생안 2권과 1813년 이후에 만들어진 청금록 4권이 남아 전할 뿐 전반적인 향교의 인적 구성이나 구체적인 사안에 대해 밝히기가 쉽지 않다.

癸亥年에 작성된 교생안에 등재된 인물 중 18명이 다시 등재되어 있어 계해년 교생안이 작성된 3년 뒤에 작성된 교생안으로 보이나 명확한 연대는 추정하기 어렵다. 계해년 교생안의 강재임인 배상검이 이 교생안에서는 전패집사로 기재되어 있고, 계해안의 진시대·박봉춘 2명의 강재임과 김광욱·김명학·김태명·박효원·박만갑 등 5명의 집사가 병인안에서는 액내교생으로 나타나고, 그리고 계해안 액내의 배상도가 병인안에서 전패집사로 나오는 것으로 보아 강재임, 혹은 집사가 모두 교생에서 차출되었음을 알 수 있다. 자인향교 서재교생들도 東齋의 校任과 별도로 西齋의 齋任이 설정되어 있었다. 향교 내에서 거행했던 여러 가지 제례에는 守令이나 校任들이 獻官으로 참석하는데 이들을 보좌하고 제례의 원활한 진행을 위해 시중을 드는 집사의 역할을 교생이 담당하였고 이는 교생의 임무 가운데 중요한 것의 하나였다. 집사는 전내집사, 전패집사 각각 4명으로 나뉘어져 있는데, 전내집사는 향교에서의 제례, 전패집사는 수령이 주관하는 망궐례 등을 담당하게 하고 있다. 서재재임은 향교의 임무인 향교의 守直과 제향의 執事를 관장하고 동재교임의 향교운영을 보좌하는 역할을 수행하였을 것으로 보이는데 자인향교의 서재교생의 재임 및 집사의 선출방식은 타 향교의 보편적인 방법과 크게 다르지 않았을 것으로 추정된다. 즉 掌議가 지명하고 선출하는 방식으로 職任을 맡겼을 것이다.

朝鮮時代 향교정원의 경우 일반적으로 兩班士族인 東齋儒生에는 정원이 없었다. 교생에게는 군역면제와 무상교육의 특혜가 있었을 뿐만 아니라 향촌사회 내 面任이나 軍任 등 일정한 권한을 지닌 직임으로 진출할 수 있는 자격이 주어지기도 하여 西齋校生에 한하여 縣의 경우 30명으로 정원이 정해져 있었다. 서재교생의 신분이 국가로부터 군역을 부여받은 계층으로 교생이 되면 면역이 되기 때문에 군역면피를 위해 불법이 자행될 우려가 있고 향교가 그러한 무리들로 인해 敎育을 통한 敎化, 聖賢 尊崇을 통한 유학적 이데올로기의 보급이라는 측면이 와해되는 것을 극히 경계하여 법제화 되어 있었다. 그러나 향교에서는 校任들이 향교 改修에 소용되는 비용을 충당한다든지 향교 운영의 財政策으로 액외교생들을 願納하고, 또는 강제로 願納시키면서 군역을 면제해 주는 대가로 돈이나 재물을 받아내고 하고, 물납교생들에게 뇌물을 받고 考講案에서 누락시켜 고강을 면하게 해주는 일도 있는 등 병폐가 수반되지 않을 수 없었다.

이 교생안에 기록된 총 인원은 47명인데 추기사실을 특별히 부기되어 있어 인적 구성의 변동을 추적하는데 도움이 된다. 이를 살펴보면 강재임 진시○·이상배, 전내집사 김만흥은 ‘年滿’이라 하였고, 그 가운데서 이상배는 淸道로 移去하였다. 한편, 강재임 이상정, 전패집사 박우춘, 액내 이상천은 ‘罷定’하였고, 전내집사 김달홍과 액내 김만태·최봉삼은 고인이 되었고, 액내 김명학과 안만삼은 流離하였다. 이러한 등의 이유로 인해 교생의 궐원이 생겨났을 것이고, 궐원자의 보충이 이루어졌을 것이다. 일반적으로 궐원이 생겼을 경우 숙종년간에는 액외생 중에서 考講하여 궐원을 보충하다가 차츰 시대가 내려오면서 세습에 의해 충원되기도 하였다. 이 역시 신분제의 동요에 편승하여 무너지고 부유한 상층의 평민들에 의해 액내교생으로서의 입교가 개방될 수밖에 없었다. 실제 이 교생안에는 이미 전내집사 배문갑은 ‘納畓’하였고, 액내 김광욱·박달용은 ‘願納’하였다고 부기되어 있다. 특히 박달용의 경우 ‘曾以換名達河充軍’한 사실을 부기하고 있다. 부기된 기록만으로는 자인향교 교생운용에 있어 어떠한 폐단이 자행되고 그로인해 어떠한 피해가 발생되었는지에 대해서는 명확하게 알 수 없다. 그러나 확실하게 알 수 있는 것은 자인현의 교생안에서 재임과 집사, 그리고 액내교생이 상호 들락거리고, 액내교생 중에 ‘納畓’, ‘願納’ 등이 나타나는 것은 이곳 자인이 오랫동안 경주의 屬邑으로 내려왔기 때문에 유력 사족이 없었다는 점과 결부시켜 이해할 수 있다. 특히 계해년에 작성된 교생안에 등재된 성씨 중 5대 성씨(金, 朴, 崔, 裵, 李)가 전체의 81.3%였고 병인년에 작성안 이 교생안에 등재된 총 10개의 성씨 중 5대 성씨는 전체의 약 83%로 대동소이한 것으로 보아 앞서 언급한 바와 같이 3년의 간격을 두고 작성된 교생안이라는 것과 궐원자의 보충 양상을 보여주는 것이라 하겠다.

자료적 가치

향교의 교생안은 당시 해당향교의 서재교생의 인적구성과 직역 등을 알 수 있게 해 주는 자료이다. 향교 교생의 정원은 시기별로 약간의 차이를 보이다가 『經國大典』의 관계규정 의해 府·大都護府·牧은 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로 법제화된 이후 조선말기까지 변동이 없었다. 이러한 정원에는 양반자제가 제외된 것으로 서재의 교생 즉 중인, 서얼, 평민 등의 신분계층에게 적용된 것이었다. 慈仁鄕校가 정확하게 언제 건립되어 법적으로 교생의 정원을 인정받은 지도 알 수 없지만 이 교생안과 자인향교 소장 다른 2건의 교생안을 통해서 현의 향교로 30명의 정원을 배정받은 곳이었다는 것을 쉽게 알 수 있다. 본 문서에서는 총 47명이 기록되어 있는데 부기된 내용으로 궐원의 발생과 충원의 대강을 살펴볼 수 있는 자료이다. 또한 ‘納畓’, ‘願納’ 등의 기록으로 보아 신분제의 동요에 편승하여 무너지고 부유한 상층의 평민들에 의해 액내교생으로서의 입교가 개방되는 모습을 보여주는 사료라 하겠다.

『肅宗實錄』,

『한국민족문화대백과』,

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1992.

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992.

윤정식