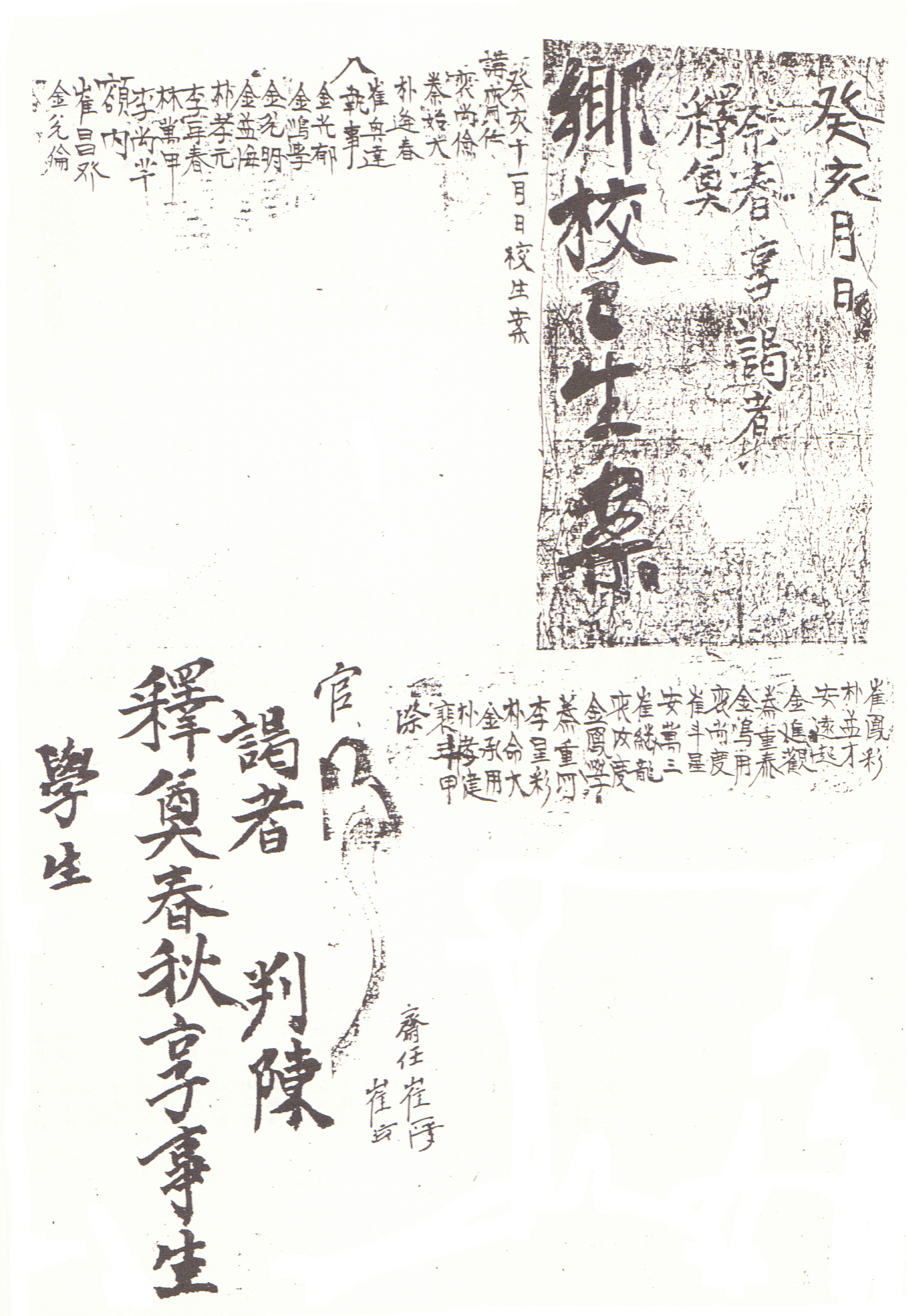

癸亥年 11월에 작성된 鄕校校生案으로 향교의 인적 구성을 알아 볼 수 있는 자료이자 특히 釋奠祭와 관련되어 작성된 교생안.

[내용 및 특징]

정확한 연대는 알 수 없지만 계해년 11월에 작성된 慈仁鄕校 교생안이다. 향교내에서 거행했던 祭禮는 여러 가지가 있었다. 향교에서의 제례로는 춘추의 釋奠祭, 매달 초하루와 보름에 분향하는 朔望謁聖禮가 있었으며, 그 외 향교를 수리, 중수할 때 위패를 잠시 다른 곳에 옮기면서 올리는 移安祭와 還安祭가 있었으며, 그 외 향교를 수리, 중수할 때 행하는 제례로는 매달 朔望에 왕을 상징하는 전패를 모셔둔 객사에 나아가 예를 올리는 望闕禮와 그 외에 社稷祭, 厲祭, 城隍祭,纛祭 등이 있었고 국가의 경사시에 유생들이 모여 서울을 향해 예를 올리는 朔賀禮도 있었다. 이러한 각종 제례에는 수령이나 교임들이 獻官으로 참석하는데, 이들 헌관들을 보좌하고 제례의 원활한 진행을 위해 시중드는 집사의 역할을 교생이 담당하였다. 교생안 앞 표지에 ‘祭春享謁者 釋奠’이라 하였고 마지막에 ‘謁者 判陳 釋奠春秋享事生 學生’이라 한 것으로 보아 이 교생안은 釋奠祭와 관련되어 작성된 교생안이라고 할 수 있을 것이다. 이는 『肅宗實錄』 권5, 肅宗 2년 10월 甲戌條의 "春秋釋奠, 每以校生執事(춘추석전은 매번 교생이 집사를 맡는다)"고 한 기록과 부합하는 것이다.

교생안은 西齋校生의 명단인데 서재교생의 인적 구성은 중인, 서얼, 상민층으로 되어 있고 이들은 나라로부터 역을 부여받은 계층이었다. 등재되어 있는 인물의 개인 내력을 명확하게 알 수 없는 이유이기도 하다.

교생안에 기록된 인원수는 講齋任 4명, 執事 8명, 額內 20명으로서 합 32명이다. 특히 교생명단의 마지막에 두 명의 齋任 崔氏의 수결이 나타나는데 강재임에 崔奐達이 등재되어 있으므로 수결한 2명의 최씨 중 1명은 상기 명단에 포함되지 않은 교임중의 하나일 것으로 추정된다. 조선시대 향교 교생의 정원은 시대별로 차이가 있는데 太宗대의 교생의 정원은 留守官에 50명, 大都護府와 牧은 40명, 都護府에 40명, 知官(縣)은 15명으로 책정되었다. 이 정원은 世宗때에도 변동이 없다가 『經國大典』의 관계규정에서 정원이 대폭 증가하는 것으로 변화하였다. 군현의 등급에 따라 府, 大都護府, 牧은 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로 각각 규정되어 있었다. 이러한 것은 『經國大典』이 법제화된 이후 조선말기까지 변동이 없었다.

『成宗實錄地理誌』와 『新增東國輿地勝覽』에 의하면 자인은 土姓이 朴, 韓, 鄭, 周氏와 珍島에서 온 任氏, 加恩에서 온 邊氏가 존재하였다. 자인현에서는 예부터 고려말 왜구 침입과 관련된 韓將軍 전설과 韓將軍놀이가 있고 한 장군을 享祀하는 사당을 짓고 戶長이 이를 主祭하였다는 사실로 미루어보아 전설상의 한 장군은 바로 자인현 토성 한씨의 인물이었다고 생각된다. 그러나 이를 제외하고 상기의 토성들은 현존자료에 전혀 드러나지 않으므로 그 실체를 알 수 없다. 그들은 오랫동안 경주의 속읍으로 존재하였기 때문에 사족화의 길이 어려웠을 것이므로 대개 사족으로 성장하지 못하고 조선초기의 속읍의 향리세계를 구성하다가 주읍토성에 흡수되거나 후세에 改貫하기도 하였을 것으로 추정된다. 계해년 교생안에 기록된 인원의 성씨 중에도 자인의 토성인 朴, 韓, 鄭, 周氏 가운데 박씨를 제외한 한, 정, 주씨는 교생안에 전혀 나타나지 않는다. 김씨 9명, 박씨 5명, 최씨 5명, 배씨 4명, 이씨 3명, 진씨 3명, 안씨 2명, 임씨 1명이 기재되어 있는데 5대 성씨(김, 박, 최, 배, 이)가 전체의 81.3%를 차지한다. 鄕校는 一邑一校의 원칙아래 儒敎理念을 보급시키는 강학의 장소일 뿐만 아니라 鄕中與論을 형성하는 향촌기구였으므로 兩班士族의 교생입학이 활발하였다. 입교의 신분상 자격을 살펴보면 법제상으로 이에 대한 구체적 자격제한이 명시된 것은 없지만 향교 校生의 赴校의 목적이 과거준비에 있기 때문에 文科에 응시할 수 있는 신분상의 자격자가 향교에 들어갔는데 실제 文科의 응시 자격은 兩班子弟에 한정되어 있었기 때문에 실질적인 향교입학의 대부분은 양반자제였다고 볼 수 있다. 그러나 中宗년간에 이르러 사회기강이 문란해지고 점차 양반자제이외의 향교입학이 발생하기 시작하였다. 양반 이외 신분자의 향교입학이 점차 늘어나자 양반들은 額內校生으로, 그 외는 額外校生으로 구분되어져 갔다. 校生에 대한 軍役免除로 인해 교생이 점차 늘어나고 이로 인한 軍役부족 현상이 나타나자 仁祖년간 校生考講이 실시되었는데 校生考講은 額內, 額外校生의 구분이 없이 모두 考講을 실시하고 考講에 落講하는 자는 軍役에 충정하는 것으로 이는 양반층의 校生案 이탈 현상을 불러왔다. 즉, 양반들은 더 이상 額內校生案에 이름을 올리지 않고 따로 儒生이라 칭하며 考講을 회피하였으며 額內·額外校生은 모두 중인·서얼 및 상민층으로 채워지게 되었다. 이에 따라 향교 생도의 호칭은 儒生과 校生으로 분리되어 갔다. 즉 東齋에 거하는 士族은 儒案, 靑衿錄 등의 명단을 만들어 東齋儒生이라는 이름으로 향교에 출입·관여하였으며 西齋에 거하는 중인·서얼 및 상민층은 校生案에 이름을 올리고 西齋校生으로 통칭되었다.

그러나 현재 자인향교에 소장된 3책의 청금록은 표제에 ‘靑衿錄’이라 하였고, 또한 ‘靑衿錄序’가 실려있지만 실제 이것은 청금록이기 보다는 교임록이라고 할 수 있다. 주목할 만한 사실은 청금록에 기록된 교임의 통계를 보면 김, 최, 박, 이 배씨 순으로 교임을 많이 배출하고 있다. 청금록에 기록된 성씨는 모두 32개의 성씨 485명인데 그 중 5대 성씨(김, 박, 최, 배, 이)가 367명으로 75.7% 이는 교생안에 나타나는 5대 성씨와 일치하는 현상이라는 것이다. 특히 조선후기에 만들어진 『嶺南邑誌』「慈仁邑誌」의 성씨조에 최, 박, 김, 전, 안, 허, 류, 배, 백, 변씨에 옳게 연결되지 않을 뿐만 아니라 허, 류, 변씨는 교생안에 전혀 나타나지 않는 점 등을 보아 자인향교는 유력한 재지사족은 없었던 것으로 보인다.

자인향교의 창건이 정확하게 알려진 바가 없어 본안의 작성연대를 추정하기란 어렵다. 자인은 신라시대 장산군의 영현이었고 고려현종대에는 동경유수관인 경주의 속읍이었다. 그러다 조선명종 17년(1562)에 자인의 주읍인 경주의 府尹에 의해 향교가 건립되었는데 이때 고려조 舊基에 건립하였다는 기록으로 보아 향교의 건립은 이전에 있었다는 짐작할 수 있다. 그러나 一邑一校의 원칙에 의거해 성종조 무렵에는 주읍에 향교가 설립된 반면 속읍은 주로 17세기를 전후한 시기에 향교가 세워졌다는 점을 감안할 때 인조 15년(1637)에 자인에 현이 설치되어 현감이 파견된 뒤 비로소 숙종 1년(1675)에 도천산 아래에 移置될 수 있었던 것이다. 자인의 一邑으로서의 행세가 이때에 와서야 비로소 가능했다는 점을 감안할 때 자인향교의 흥학 활동의 본격적 시작은 이때부터라고 할 수 있을 것이다.

[자료적 가치]

조선왕조는 유교를 바탕으로 하는 사회체제를 정비해 나가는 한편, 체제를 지지하게 할 교화정책도 아울러 펴나갔다. 교화정책 가운데 가장 근본적인 방법은 地方民을 교육하고 교화할 학교의 설립이었다. 그리하여 고려시대에 등장한 향교는 조선시대에 이르러 전국적인 확대를 보게 되었고 成宗代에는 모든 郡縣에 설치되었다. 자인향교는 《慈仁鄕校校案》에 의하면 고려공민왕때 문묘를 처음 건립하고 명륜당을 세웠다고 기록하고 있으나 명확하지 않고 一邑으로서의 구색이 갖춰진 숙종조에 제대로된 지방 관학기관으로 행세가 가능하였던 것으로 보인다. 명확하지 못한 창건 시기와 소장된 자료가 극히 미비하여 교생안이 작성된 정확한 시기는 알 수 없으나 당시의 자인향교에 등재된 서재유생의 명단을 확인할 수 있는 자료이다. 뿐만 아니라 조선조에는 향교의 교생 수를 지방의 등급에 따라 인원을 차등하여 정원을 정해두었는데 당시 자인향교의 교생안에는 32명이 등재되어 있어 『經國大典』에서 지정하는 바인 30명을 넘는 인원이 서재교생으로 등재되어 있는 것이었고 이는 이름만 기재되어 있는 이 교생안으로는 이유를 파악하기 힘들지만 특수한 상황이 내제되어 있었던 것만은 확실한 사실이다. 다만 교생안에 앞뒤에 ‘釋奠’, ‘春秋’의 기록으로 보아 釋奠祭와 관계된 자인향교의 교생안이라는 것을 알 수 있는 사료이다.

한 장군놀이는 중요무형문화재 제44호로 단오절의 단오굿에서 행해진다. 원래 한장군은 이 지역 단오굿의 중심행사인 女圓舞에 등장하는 주인공 이름으로, 1969년 자인단오굿이 조사되고, 그해 가을 전국민속예술경연대회에 여원무가 출연하여 이것이 무형문화재로 지정되면서 전설상의 인명이 민속연희의 명칭으로 변하게 되었다.

자인고을의 전설에 의하면, 한장군은 신라 혹은 고려 때 사람이라 하는데, 언제인가 왜적이 이곳을 침범하여 到天山 위에 웅거하면서 백성들을 괴롭히자 그는 꾀를 써 여자로 가장한 뒤 누이와 함께 화려한 꽃관, 곧 女圓花을 쓰고 산아래 버들못둑[柳堤]에서 광대들의 풍악에 맞추어 춤을 추었다. 그러자 왜적들은 도천산에서 내려와 여원무의 신기함과 풍악의 흥겨움에 넋을 잃고 말았다. 그 때 가운데서 춤을 추던 한장군은 여원화를 벗고 무서운 장군으로 돌변하였고 광대들도 모두 비수를 든 무사로 화하여 왜적을 무찌르기 시작하였다. 왜적은 하나하나 쓰러져 순식간에 못물은 핏빛으로 변하였는데, 지금도 못 둑에는 왜적을 벨 때 생긴 칼자국이 있는 바위가 남아 있어 마을에서는 이를 斬倭石 혹은 劍痕石이라 부른다. 그 뒤 이 고장에는 한장군을 모시는 사당이 생기고 해마다 단오절에 제사를 거행하고 성대한 놀이를 베풀었다는 한장군놀이의 유래가 전하고 있다.

조선 중기에는 현감宋秀賢이 새로 진충사를 지어, 한장군을 모시는 韓廟가 두 개가 있었는데 이후로도 한장군은 민간신앙의 대상으로 정착되어 현재는 자인면·진량면 등지에 韓堂이 7개소나 된다.

『肅宗實錄』,

『한국민족문화대백과』,

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1992.

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992.

윤정식