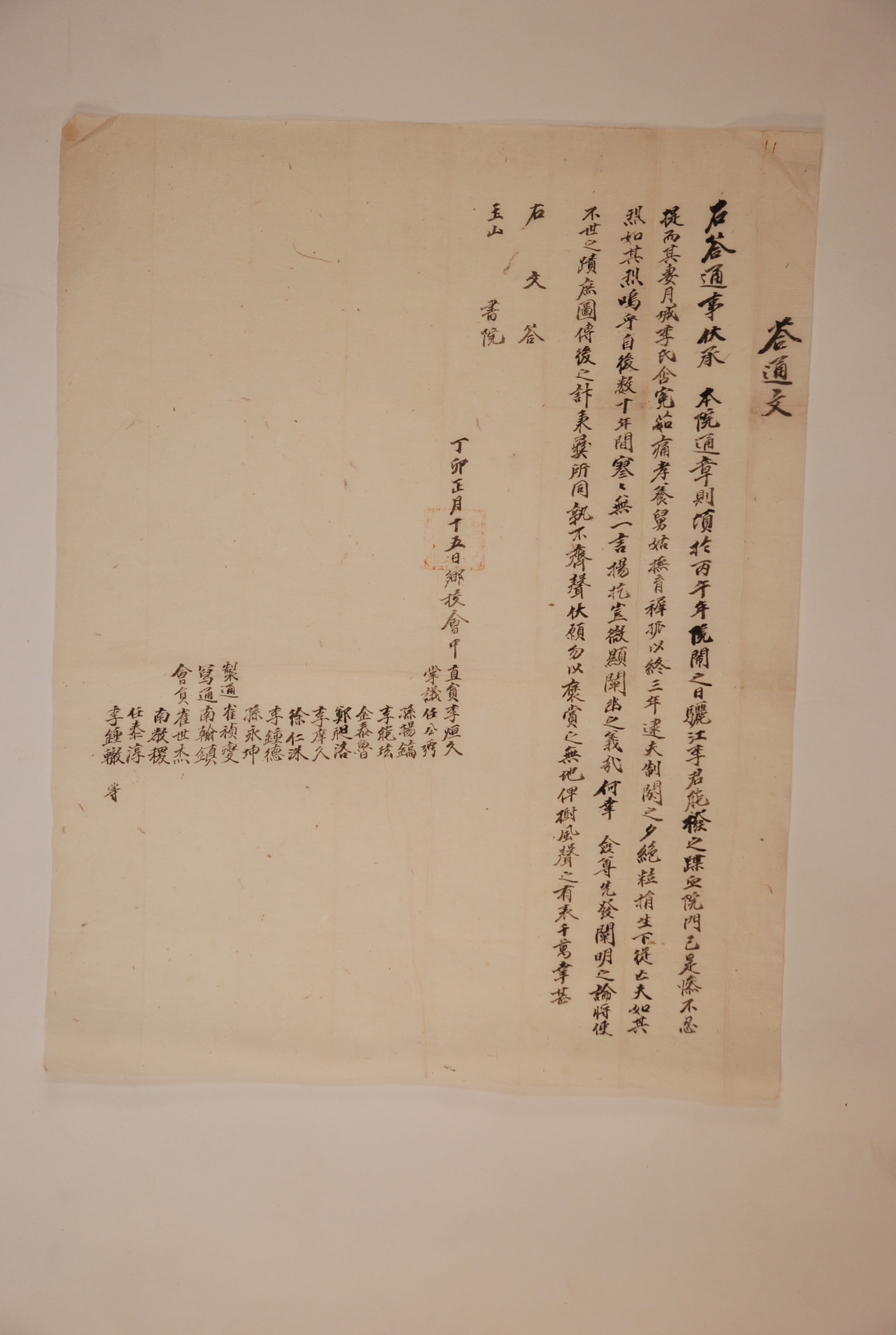

1927년 慶州鄕校에서 李能橃의 妻 月城李氏의 烈行에 대하여 襃賞을 건의하는데 동의한다는 내용의 答通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1927년 1월 15일 이전에 玉山書院에서 慶州鄕校로 보내온 글에 대한 답변을 보내온 것이다. 답변의 내용은 1906년(丙午) 2월 19일에 옥산서원에서 다툼이 있던 날 李能橃(1881~1906)이 서원 정문 앞에서 피를 낭자하게 흘리고 죽은 참혹한 사건이 있었다. 그의 처인 月城李氏가 가슴속에 깊은 한을 가졌음에도 불구하고 시부모를 봉양하고 어린 아이를 잘 보살피다가 남편의 삼년상을 치르고서는 곡기를 끊고 亡夫를 따라 죽었다. 그것은 아름답고도 아름다운 일이다. 그로부터 수십 년간 한 마디도 그 일을 알려 顯揚하자는 말이 없었다. 이것이 어찌 작은 것을 드러내어 밝히려는 것이겠는가? 다행히 僉尊들께서 먼저 사실을 밝히는 논의를 내어 장차 장구한 자취를 후세에 전하는 계획을 여러 가지로 도모하여 함께 소리내어 그러한 사실을 지켜야 한다. 원컨대 襃賞없는 지역이 아니지만, 더하여 旌表가 있기를 청한다는 내용이다.

통문에서는 ‘院鬪之日’이라 표현한 것으로 보아 누구와 싸웠는지 정확한 주체는 알 수 없지만, 李能橃이 사망한 당일 다툼이 있었음을 알 수 있다. 단, 李能橃은 無忝堂 李宜潤의 후손으로 1905년 孫李是非가 발생하였을 때는 30대의 젊은 나이였기에 가장 활발히 활동을 하였을 것으로 짐작된다. 그렇기에 院內에서의 다툼의 구체적인 이유와 전개상은 자료가 없어서 알 수 없지만, 손이시비와 관련해 손씨측 내지 그들을 옹호하는 세력들과의 언쟁이 몸싸움으로 번진 것으로 보인다. 족보에는 이능벌이 2월 19일에 사망한 것으로 나오는 것으로 보아 이날 다툼이 발생하였고, 정확한 사망원인은 알 수 없지만 서원 문 앞에 유혈이 낭자하였다는 표현으로 보아 타살의 가능성이 높다고 본다.

주지하다시피 손이시비는 1905년 회재의 학문연원과 관련하여 손씨들이 『景節公實記』를 간행하면서 촉발되었다. 이 시비는 이듬해인 丙午(1906)년부터 이씨측이 손씨측을 압박하는 강도를 높여 나가면서 더욱 치열하기 전개되어 갔다. 특히, 1906년 1월 11일에 양동 이씨들은 東江壇所에는 참여하지 않겠다는 표시로, 동강단소 說壇修契 시에 附載했던 이씨들의 명첩을 삭제하여 돌려달라는 단자를 동강단소에 보내는 한편, 이씨측을 적극 지지하지 않는 향내 문중에 대해서도 압박을 강화해 나갔다. 시비가 확대, 격렬해지는 가운데 이만도 등 3인에게서 회재 행장에 퇴계가 後學이라고 한 것은 이씨가 杜撰한 것이라는 설이 나오고 손씨측에서는 『晦齋集』을 破板해야 한다는 설까지 나오기에 이르렀다. 이에 이씨측을 지지하는 도내 유림들은 통문을 통해 이 일에 관계되는 자를 世德祠에 이름을 걸어 施罰하고, 나아가 모두 영구히 儒籍에서 삭제해야 한다고 하였다. 또한 손씨의 실기를 私刊으로 간주하여 모두 환송하고 나아가 破板하자는 등 압박을 더욱 강화해 나갔다. 이처럼 손이시비는 양가의 감정싸움으로 격렬히 전개되는 양상을 보이고 있었기에 두 가문사이에 충분히 몸싸움이 발생했을 수도 있으며 이능벌의 죽음 또한 그 연장선상에서 발생하였을 개연성은 있다. 하지만, 그의 죽음과 관련한 자료가 전혀 남아있지 않기에 단정은 불가하다.

사망원인에 대하여 자세히 알 수는 없지만, 남편을 잃은 月城李氏는 깊은 한을 품고 있었음이 분명하다. 그렇지만 이를 내색하지 않고 시부모인 李在勳(1855~1920)과 永川李氏를 봉양하고, 아들 李道久(1900~1931)를 양육하다가 1909년 남편의 終祥日에 곡기를 끊고 목숨을 끊었던 것이다. 그로부터 20여 년이 지나 다시 그녀를 顯揚하는 작업을 하면서 통문을 내게 되었던 것이다. 월성이씨를 현양하는 일을 시작한 것은 일제강점기에 있었던 일이다. 그렇기에 국가에서 旌閭를 내려주거나 復戶의 혜택을 주는 경우는 없었던 시기였다. 그럼에도 이런 현양작업을 하는 것은 당시 수많은 집안에서 이러한 일들을 밝혀내어 가문을 현양하던 목적과 다르지 않다. 한편으로는 일제가 유림 사회의 분열을 조장하여 그들의 관심이 가문내의 일로 집중되도록 하기 위한 조처로 보인다. 여하튼, 일제강점기 하에서도 烈婦포상을 위해서는 유림의 公論이 필수적이었던 것은 이 통문을 통해서도 확인되는 바이다.

이렇게 공론을 필요로 하는 이유을 알기 위해서는 조선후기 정려취득 과정에 대하여 알아볼 필요가 있다. 조선후기 정려의 취득과정은 『大典通編』에 의하면, 孝行과 烈行이 旌閭와 復戶에 합치되는 자는 모든 道에서 뽑아서 보고하고, 式年(3년)의 연초 마다 禮曹의 세 堂上이 모여 상세히 살펴서, 의정부로 이송한 뒤에 별단으로 왕에게 보고토록 하고 있다. 이는 조선 초기의 『經國大典』에서 1년에 한번씩 薦擧하는 것과는 차이가 있었다. 이들에 대한 혜택은 관직을 상으로 주거나, 물건을 상으로 주고, 더욱 뛰어난 자는 旌門을 내리고 復戶(세금면제)하였으며, 妻로서 절개를 지킨 경우 즉 烈女인 경우에는 復戶한다고 하였다. 나아가 정려·증직·給復 등과 관련된 모든 일은 승정원에서 承傳을 받들어 謄書하여 頒布한다고 하였다. 여기서 주목되는 점은 復戶의 특혜와 효자, 열녀가 국가로부터 공인 받기까지 지역사회의 광범위한 지지가 필수적으로 요구된다는 점이다. 復戶의 특혜는 양반들이 軍役으로부터 자유로운 계층으로서 그 사회적 지위가 한층 우월해 짐을 나타낸다. 지역사회의 광범위한 지지도 역시 사회적 지위와 밀접한 관련이 있다. 명확한 행적이 들어나는 忠臣과는 달리 효자와 열녀의 행적은 국가에서 파악하기가 어려운 일이었다. 이러한 속성으로 인해 효자나 열녀의 행적은 다른 사람들의 公議에 의해 인정되고 그들의 추천에 의해 국가에서 파악할 수 있었다. 결국, 효자나 열녀의 추천은 지역 士林의 公論에 의한 추천을 해당 고을의 수령이 받아서 이를 각 도의 관찰사가 수합하여 예조에 올렸음을 알 수 있다. 이러한 과정을 돌이켜보면 孝烈의 실적에 대한 지역 사회의 公議가 없다면, 효자나 열녀의 表彰이나 旌閭을 취득하기란 애초에 불가능하였으며, 결국 孝烈을 인정받기 위해서는 그들을 배출한 집안이 지역사회에서 일정한 지위를 유지하고 있거나, 여타 사족들과 폭넓은 교유관계를 형성하고 있어야만 가능하였던 것이다. 이런 점에서 李能橃의 妻 月城李氏는 경주지역의 대표적 가문인 여주이씨와 경주이씨(益齋후손) 두 가문과 관련된 인물이라는 점에서 추천에 별다른 어려움이 없었을 것으로 보인다. 그렇기에 이 답통문에서도 월성이씨의 효열을 추천하는데 동의하는 답변을 보내왔던 것이다. 또한 일제하에서 양반으로서 가문의 위상과 사회적 지위를 유지하기 위해서는 일제에 동조하지 않는 이상 별다른 방법이 없었을 것은 분명하다 이런 점에서 그들이 취할 수 있는 것은 효자나 열부를 통해 도덕적 우월을 나타내는 것이 최선이었을 것이다.

자료적 가치

이 통문는 孝烈人에 대한 襃賞절차 및 사례를 알려주는 자료로서 가치가 있다. 특히 일제강점기에 이러한 현양사업이 추진되었다는 것은 시대적 변화에 따른 양반가문의 지위하락과 관련해 뚜렷한 대응책이 없었기에 추진된 것으로 짐작된다. 앞서 살펴 본대로 孝烈에 대한 襃賞을 추천하는 것은 일반적으로 지방 사림의 公論에 의해 진행되는데, 그러한 사실을 알려주는 通文은 현전하는 것이 많지 않다. 대체로 이러한 公論이 모이면 지방수령에게 所志를 통해 포상을 청원하였다. 이러한 효자, 열녀 등에 대한 추숭활동은 주로 19세기 이후에 집중적으로 나타나고 있다. 일례로 경주지역에서는 金英淑 妻 李氏의 효행과 관련하여 乙巳(1905) 9월 上疏(慶州郡), 乙巳 12월 牒呈(禮曹) 등이 경주향교에 소장되어 있다.

조선시대 여성관에 대하여 대략적으로 살펴보면 다음과 같다. 조선은 성리학적 이념에 기반하여 지배질서를 정비해 가면서 유교적인 여성관의 확립을 위해 노력하였다. 이들은 여성의 품행에 많은 관심을 기울여 여말이래로 풍기가 문란해졌다고 판단하고, 건국 초부터 유교적 貞節을 장려하기 위해 守節을 정책적으로 장려하는 旌表정책을 꾸준히 실시하였다. 이외에도 유교 경전 가운데 부덕함양을 중심으로 한 여러 내용을 추려 여성 교훈서를 찬술하여 교화를 적극적으로 시행했다. 일찍이 세종은 『三綱行實圖』를 간행하여 열녀를 권장하였고, 성종대에 언해본이 나와 일반 婦女들도 쉽게 읽히게 하였다. 중종 대에는 『二倫行實圖』를 간행하였고, 정조대에는 이를 합친 『五倫行實圖』가 간행, 반포되었다. 이는 조선사회가 유교와 윤리를 정착시키기 위해 행한 노력의 결실이었다.

국가는 孝와 烈을 강조하기 위해 旌表정책을 실시하여 각 道의 孝子·順孫·義夫·節婦 등에게 포상을 가하고, 門閭에 정표하되 役이 있는 자는 덜어주고 가난한 자는 구휼하여 풍속을 가다듬게 하였다. 『경국대전』에는 이처럼 孝道, 友愛, 節義 등의 善行을 한 자를 해마다 연말에 禮曹에서 정기적으로 선정하여 국왕에게 보고하여 장려한다고 하였다. 한편, 貞節을 지키는 여자를 烈女라 하여 조선 사회는 旌閭門을 세워주고, 旌門復戶, 復戶(세금면제), 賞物, 賞職, 신분의 상승(免賤) 등의 혜택을 줌으로써 부녀자의 정절을 장려하였다. 이러한 포상은 특히 여성의 희생을 담보로 주어진 부산물이었던 것이다.

16세기로 들어와 士林들의 활동이 두드러지고 향촌사회에까지 유교적인 질서가 확대 보급되어 가면서 婦德은 더욱 강요되었다. 종래의 여성교화 서적들이 간행된 외에 유교 풍속교화를 위해 『小學』·『烈女傳』·『女戒』·『女則』등의 유교 윤리서적들을 적극적으로 보급하였다. 특히 일상생활의 유교적인 실천윤리로서 『小學』이 널리 보급되었는데, 여기서는 남녀의 질서를 천지와 군신의 관계에 비유하였다. 또 양반 개인에 의해서도 여성 교훈서가 저술ㆍ간행되었는데 이황이 지은 『閨中要覽』 이나 이후 17세기에 송시열이 지은 『尤庵先生戒女書』등을 들 수 있다. 양반들은 개인적인 소견과 경험을 바탕으로 가정 내에서의 실제 생활에 관한 내용을 중심으로 여성교훈서를 찬술하였고 사족부녀자들은 필사본을 만들어 이것을 일상생활의 지침서로 삼았다.

성종 연간 여성의 再嫁를 금지한 것은 그 대상이 양반 여성에 국한되었으나, 점차 일반 평민여성들에게도 영향을 주어 사회관습화가 되었다. 따라서 여성들은 貞節을 지키도록 강요당하였고 이를 몸소 실천하고자 하였다. 이것은 임진왜란이나 병자호란을 겪으면서 많은 여성들이 정절을 지키며 죽어간 사실에서 알 수 있다. 『東國新續三綱行實』에 의하면 임란 중에 三綱의 행실이 뛰어난 孝子(94건)·忠臣(54건)·烈女(436건)의 사례 중 열녀의 수가 단연 압도적으로 많았다. 여기에서 열녀는 대개 전쟁 중에 왜군의 능욕에 대항해 죽음으로써 정절을 지킨 여성들이었다. 그녀들은 아래로는 노비에서 위로는 대신의 부인에 이르기까지 광범위하였다.

두 차례의 전란을 겪으면서 문제가 된 부분은 여성들의 失節이었다. 양반들은 전쟁으로 윤리가 문란해졌다고 생각했으며, 그 혼란과 무질서 속에서 질서를 회복하고 안정을 추구하는 방책으로 禮를 강조하였다. 17세기 특히, 禮學이 발달하고 가문을 중시하는 宗法制의 수용이 적극적으로 이루어짐에 따라 嫡長子 중심의 부계직계 가족제도가 확립되어 갔다. 또 이에 따른 문벌의식의 과잉현상이 일어나 여성의 貞節과 順從은 더욱 강요되었다. 조선시대 포상된 열녀의 신분을 보면 15세기에는 사족의 처가 76%나 되는 반면에 군인의 처와 양녀·천민은 모두 19%에 불과하였다. 그러던 것이 16세기에는 사족의 처가 45%, 군인의 처, 양녀·천민이 47%, 17세기에는 사족의 처가 43%를 차지하고 있는 반면 군인의 처와 양녀·천녀는 52%를 치지함으로써 하층신분이 사족보다 더 많은 비중을 차지하였다. 이처럼 조선후기에 들어 烈의 윤리는 상층계급에서 하층계급으로 확산되어 조선사회에 널리 일반화 되어 갔다.

18~19세기로 가면 종전의 전통적인 여성관은 더욱 강요되었으나, 한편으로 동요하기 시작하였다. 英祖에 의하여 『女四書』를 번역하여 간행하였고, 이덕무는 출가한 딸에게 『士小節』을 지어주어 가정에 있어서는 ‘孝女’가 되고, 결혼해서는 ‘順婦’, ‘淑妻’가 되고, 자녀를 낳으면 ‘賢母’가 되며, 불행히 과부가 되면 ‘貞女’가 되고, 환란을 당해서는 ‘烈女’가 되어 후세에 ‘女宗’으로 남기를 기대하는 등 양반층의 유교적인 여성관은 변하지 않았다. 가정을 중심으로 활동이 제한된 여성에게 여성억압의 중요 요소인 貞節 이데올로기는 家父長制가 강화됨에 따라 부계혈통의 순수성을 보장하기 위해 더욱 강화되어 갔고, 심지어 실학자들도 열녀관을 강조하였다.

성호 이익은 열녀를 우리나라의 美俗으로 자랑하였으며, 연암 박지원도 중국에 사신으로 갔을 때 우리나라의 네 가지 자랑거리 중 하나가 烈女라고 하였다. 이는 三從之道의 순종과 정절을 여성의 미덕으로 삼아 內外法, 男女七歲不同席 등이 거의 생활화되어 사회생활에 남녀를 격리시켰으며, 의식구조에서도 男尊女卑의 남녀관이 강조되었기 때문이다.

그러나 양반사회가 해체되는 현상이 나타나면서 차츰 전통적인 가치관에 변화가 일어나고 있었다. 효자·열녀의 표창에 대해서 크게 회의적일 뿐 아니라 그 사회적 폐해를 비난하는 자도 있었다. 丁若鏞은 『牧民心書』에서 孝行·貞烈·感天의 허위성을 논박하고, 특히 烈女旌表 문제에 대해 청년과부가 된 것도 감당키 어려운 일인데 자살을 烈女라 하여 旌表襃賞함을 지극히 부당한 것이라고 하였다. 실제 영남지역에서는 19세기 이래로 효자, 열녀의 정려를 청하는 상소가 폭발적으로 증가하였다. 이는 인조반정과 영조 戊申亂 이후 정계에서 소외된 영남지역 사족들이 사회적 지위를 유지하기 위한 방편으로 旌閭政策을 활용했음을 짐작할 수 있다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선시대사학보』17, 이희환, 조선시대사학회, 2001

『한국사상과 문화』49, 박주, 한국사상문화학회, 2009

『驪州李氏族譜』1, 文元公晦齋先生崇慕事業會 編, 回想社, 1984

『장서각』12, 김혁, 한국학중앙연구원, 2004

『한국사학보』13, 박주, 고려사학회, 2002

『地方志』2, 한국학문헌연구소 편, 아세아문화사, 2006

이병훈,이수환