[내용 및 특징]

내용 및 특징

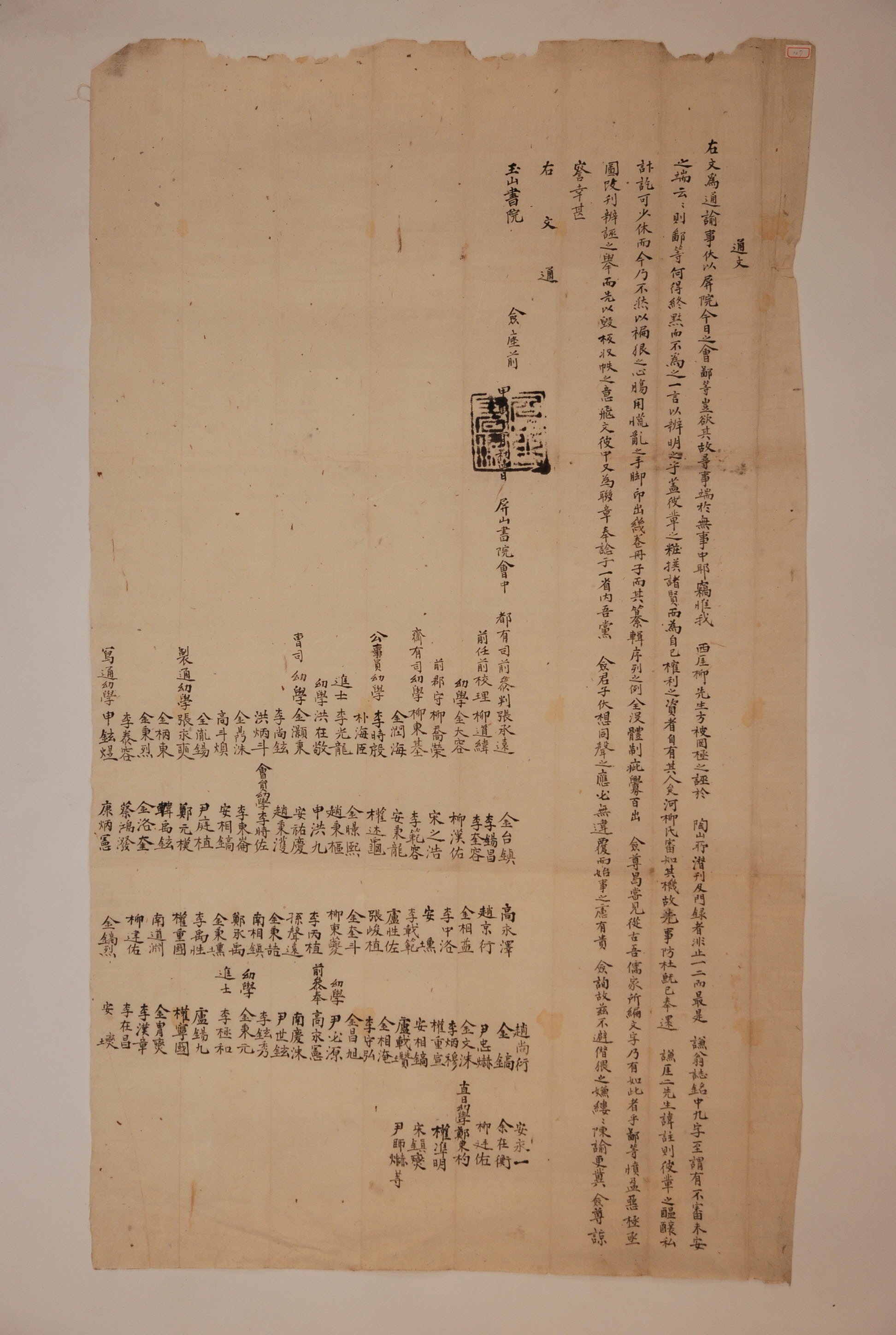

이 통문은 屛山書院 會中에서 1914년에 간행된 『及門錄』의 내용에 거짓이 많고 그 체제도 허술한 곳이 여러 곳이기 때문에 반포된 것을 회수하고, 목판을 훼판해야 한다고 玉山書院으로 보낸 것이다. 그 내용을 보면 병산서원에서 今日 회의를 진행하는 것은 아무런 일도 없는데 일부러 말썽을 일으키기 위해서 하는 것이 아니며, 가만히 생각해보니 陶山書院에서 몰래 간행한 及門錄에 西厓를 誣告한 것이 한두 가지가 아니며, 그 형인 謙唵 柳雲龍의 墓誌銘에 9글자가 자세하지도 않고 잘못되었다고 한 것 어찌 끝까지 침묵하여 한 마디 변명이라도 하지 않을 수 있겠느냐며 분개하였다. 대개 저 무리들이 粧撰한 諸賢에 대하여 자기들의 무슨 권리와 자격을 가지고 있는 것이냐며 반론하였다. 河回柳氏들은 그 체제를 상세히 알아보았기에 앞서 杜撰하는 것을 막기 위하여 이미 그 책을 돌려보내었다. 謙庵과 西厓 두 선생의 이름에 註를 붙여 말하고 있는 것은 저들이 사사로이 모함하려는 계획을 가지고 한 것이라 가히 마음이 편치 못하다고 하였다. 지금 마음이 답답하고 손발이 당황하고 혼란스러워 사용이 편하지 못하다고 하면서 분노가 극에 달했음을 나타내고 있다. 아울러 인출된 몇 권의 책자는 그 편찬 序列의 事例와 전체 體制가 엉망이며 잘못된 곳이 수없이 많다고 하였다. 그러면서 첨존들이 시험 삼아 옛날 우리 儒家들이 편찬한 文字, 즉 四家本을 살펴본다면 이내 자신들이 말하는 것과 같을 것이라고 보았다. 또한, 자신들은 惡意가 매우 가득한 것에 대해 빨리 대책을 세워, 앞으로 誣告한 것에 대해서는 책을 간행하여 변호를 하겠지만, 그에 앞서 陶山書院에서 간행된 及門錄의 책판을 부수고, 배포된 책을 거두어야 한다는 뜻을 나타내었다. 나아가 그러한 뜻을 적은 글을 책을 간행한 자들에게 보내고 또한 연명하여 一省內의 士林들이 하나의 목소리로 호응하여 반드시 의심스러운 점이 없도록 奉諗해야 한다고 주장하였다. 나아가 비판하는 일을 시작하면서 첨존들에게 문의하고 헤아려 주심을 청하는 이유가 앞서 이야기 한 것과 같으니 주제넘게도 의심나는 바를 계속해서 말하고 깨치게 하려는 것에 대해 첨존들이 諒察해주시길 호소하고 있다.

이 통문에서 문제가 되고 있는 及門錄은 현재 『陶山及門諸賢錄』으로 알려져 있는 것이다. 『及門錄』은 蒼雪齋 權斗經(1654~1726)과 퇴계의 후손 靑壁 李守淵(1693~1748), 山後 李守恒(1695~1768), 廣瀨 李野淳(1755~1831) 등의 네 사람이 시차를 두고 작성한 草稿를 기반으로 만들어졌다. 권두경은 「退溪言行錄」을 정리하면서 얻게 된 급문제자들의 자료를 바탕으로 100여 명에 달하는 「及門諸子錄」을 만들었다. 이후 퇴계의 6대손인 이수연에 의하여 60여 명의 인사를 새로 추가하여 문인록의 체계를 갖추고 「陶山及門諸賢錄」이라 하였다. 이후 이수항이 다시 10여 명을 추가하여, 퇴계가 편찬한 「理學通錄」의 例를 따랐다. 이 山後本이 훗날 각각의 草稿를 집성하여 하나의 문인록으로 만들 때 편집 기준이 되었다. 이후 퇴계의 9대손인 이야순이 다시 수십 명을 추가하여 퇴계 제자의 수는 260여 명이 되었다. 이들 4명의 문인록을 四家本이라 하는데 통문에 나오는 1914년(甲寅)의 初刊本이 간행될 때 기본 자료가 되었다. 이 초간본을 간행할 당시 사가본에 포함되지 않은 40여 명을 추가하여 續錄으로 구분하여 간행하였다. 이리하여 총 309명의 문인들이 초간본에 수록되게 되었다.

그러나 퇴계 문인의 명단인 『及門錄』(初刊本)은 등재된 인물들의 급문사실에 대한 신뢰성, 그와 관련된 기술내용의 적절성과 정확성 등을 둘러싼 시비가 간행 직후부터 끊이지 않았다. 『及門錄』(초간본)이 간행되기까지의 과정은 「及門錄營刊時日記」를 통해 살펴볼 수 있다. 이 일기에는 1913년(癸丑) 4월 17일부터 6월 13일까지 간행사업의 발의에서부터 교감과정 및 참여인사들의 명단과 활동, 급문제자 후손들의 동향 등이 있어서 참고가 되다. 일기에 따르면, 사가본을 취합하여 1책으로 만들 계획은 퇴계 후손인 李中稙에 의하여 이루어졌다. 그 후 1913년 4월 17일 宗孫인 李忠鎬(1872~1951)가 도산서원 首席인 李中喆에게 간행을 위한 門會를 발의 하였고, 4월 20일 隴雲精舍에서 門會가 열렸다. 그러나 이날은 成員 미달로 산회되고 34일에 모여서 비로소 소임을 분담하고 급문제현의 後承家에 통문을 발송하였다. 이날 都都監 金基洛 외 69명의 임원을 정하고 5월 6일부터 본격적인 초고의 校監에 들어갔다. 이 작업은 6월 13일까지 계속되었는데, 이 작업에 참여한 인사는 교정도감 李進和, 李晩煃, 李中稙, 李中轍, 李中協, 琴岱基, 李康鎬, 金輝瑨, 金魯憲, 李善求와 교정유사 進士李中均, 幼學 李秉鎬였다.

이 작업은 각 지역 간의 견해 차이뿐만 아니라 교감을 맡은 실무진 내부에서도 견해가 분분하였다. 아울러 통문을 받은 諸賢의 後承家에서도 작업 기간 동안 직접 방문하거나 편지와 자료를 보내기도 하였다. 만약 先代의 관련 내용이 누락되거나 소략할 경우에는 급문사실을 증명하는 편지를 가지고 방문하였으며, 기술내용을 두고 장시간 논변을 하기도 하였다. 교감 작업은 초고를 일일이 읽고 논변을 하면서 添書, 改正, 刪去하는 식으로 이루어졌다. 교감을 완료한 후에는 『及門錄』 전체의 체제를 잡는 일이 이루어졌다. 몇 가지를 살펴보면, 주석의 내용은 사가본의 原例에 의거하여 그대로 編印하며, 연령순으로 배열한다. 첫머리에 序文을 두는 것이 통례지만, 『先生文集』과 『言行錄』 간행 시에 序文을 쓰지 않았으므로 이 사례에 따라 序文을 두지 않는다고 하였다. 사실에 있어서 소략한 것은 實錄을 채록하여 보충하고, 登門實蹟은 『退溪全書』, 輓·祭·錄, 諸賢의 水墨에서 취한다고 하였다. 또한 이렇게 하고 나서 포함되지 못한 문인 약간 명은 지금 추가하여 續錄으로 한다고 했다. 문인에 대해서는 姓名, 字, 號, 本貫, 居住地, 生年, 퇴계와의 관계, 관력을 비롯한 인적사항을 기록하고, 퇴계와의 사제관계를 뒷받침하는 詩·書·輓·祭·錄 등 증빙자료를 제시하여 놓았다. 이렇게 해서 初刊本 완성되었던 것이다.

교감과정에서 들어났듯이 이 초간본은 근원적으로 논란의 단서를 내포하고 있었다. 이로 인해 초간본이 간행되자 각지로부터 이의제기가 있었다. 이 통문을 작성한 豊山柳氏들은 초간본에 대한 이의 제기를 가장 강력하게 한 곳으로써 이들은 우선 반포된 초간본의 회수와 간행 판목의 훼판을 주장하고, 이후 初刊本의 오류를 조목조목 따져 책으로 내겠다고 하였다. 실제, 豊山柳氏들은 초간본을 論駁하는 내용의 『辨訂錄』를 간행하여 체제에서부터 등재된 문인 각각의 급문사실에 관한 考證, 기술내용, 오탈자에 이르기까지 상세하게 검토하여 비판하고 있다. 1916년에 『辨訂錄』을 토대로 『及門錄』을 改刊하였다는 내용이 나오는 것으로 보아서, 改刊本이 나오기 이전에 『辨訂錄』이 나왔음을 알 수 있다. 이외에도 개간본 이후에도 1919년에 「改刊後追辨」이 간행되어 改刊本에 대한 비판이 이어지고 있었다. 追辨한 『辨訂錄』에서는 표절이라는 표현을 쓸 정도로 개정 과정에서 『辨訂錄』의 역할이 컸음을 주장하고 있으며, 아울러 그 수정한 곳이 字句와 같은 작은 것에 불과하고 전체적인 체제에 있어서는 여전히 문란하다고 비판하였다.

『辨訂錄』은 『及門錄』이 범례에서 내세운 기본 편집원칙에 대해 조목별로 비판하였다. 그것은 퇴계의 후손들이 公議를 거치지 않고 함부로 미완성본인 四家本을 가지고 임의로 버리거나 취하고, 뒤섞어서 사사롭게 간행하였다고 하였으며, 그로 인해 학문에 나아간 순서나 문하에 화기애애하게 강론하던 흔적을 제대로 후세에 전할 수 없게 되었다고 하였다. 또한 편찬과정에서 임의로 刪去한 것이 많아서 원래 기록과 다르게 되었다고 하였다. 체제에 있어서도 『理學通錄』을 따른다고 하였지만 그 책이 『及門錄』과 성격이 다르고, 나아가 『及門錄』은 퇴계의 爵位와 諡號를 編首에 세우지 않는 등 실제 편집 체제에 있어 『이학통록』의 예를 따르지 않았다고 하였다. 이외에도 年齒에 따랐고 선배들이 정한 것이라 함부로 손대지 않는다고 하였지만, 賢人의 순서를 따지지 않는 것은 퇴계의 가르침에 크게 어긋나고, 倫常의 도리에 맞지 않은 것도 있는 등 합리적인 원칙이 결여되었다고 하였다. 더하여 姓名이 바뀌거나 正字가 아닌 俗字를 쓰는 등 교정상의 오류가 많고, 급문사실에 대한 입증자료로 각종 글을 발췌함에 중요한 학술적 가치가 있는 것은 빼고, 별로 중요치 않은 글을 자료로 삼았다는 것이다. 그리고 용어나 호칭 사용에 있어서 정확성과 일관성이 결여되어 있다고 보았다. 마지막으로 『及門錄』의 중요성은 분명하지만, 禮安에서 사사로이 간행한 판본에는 문제가 많은 까닭에 후대에 전할 수 없다고 하였다. 그렇기에 잘못된 것을 일일이 밝히고 고치고 보충하여, 그 내용을 ‘謹按’이란 두 글자로 구별하여 후세인들이 취사하게 하였다고 발간 목적을 밝히고 있다.

이 『辨訂錄』도 편찬자의 주관적 관점을 벗어나기 어렵다는 문제를 가지고 있었다. 즉, 河回의 풍산류씨들이 주도적으로 작성하다보니, 屛虎是非의 여력이 남아있어서인지 鶴峰에 대한 비판과 西厓에 대한 옹호하는 입장을 견지하고 있었다. 실제, 학봉과 관련된 내용에서 屛銘의 全文을 실은 데 대한 비판, 서애의 부분에서 廬江書院에 東配位된 사실을 문제 삼고 서애를 退溪嫡傳으로 해석하려는 점 등 시종 급문제현 가운데 서애의 정통적 지위를 옹호하는 입장을 견지하고 있었던 것이다.

이상을 정리하면 퇴계 문인록은 퇴계의 후손들이 중심이 되어 1913년에 처음 논의가 이뤄진 후 이듬해인 1914년에 初刊本이 간행되었는데, 그 내용과 체제에 있어서 校監時부터 문제점이 많았다. 간행이후 及門 後承家들로 부터 많은 문제제기가 있었는데, 그 중 하회의 풍산류씨들이 가장 강력하게 반발하고 있었다. 류씨들은 간행된 初刊本의 回收와 판목의 毁板을 주장하고 나아가 이를 조목조목 비판하는 책(『辨訂錄』)를 간행할 계획임을 시사하고 있었다. 각지의 비판이 쇄도하자 도산서원에서는 1916년에 改刊本을 내게 되었다. 이 판본은 『辨訂錄』를 참고하여 개간한 것이었지만, 여전히 문제점을 많이 가지고 있었다. 그래서 1919년에 개간본에 대한 비판을 담은 追辨錄이 간행되었다. 하지만, 문인록도 퇴계의 후손이 중심이 되어 公論에 의하지 않고 이를 간행함으로써 물의를 일으킨 것과 같이 『辨訂錄』 역시 하회류씨들의 입장을 옹호할 목적으로 만들어진 한계를 가지고 있었다.

자료적 가치

이 통문은 「陶山及門諸賢錄」의 간행이후 가장 강력히 문제제기를 한 하회류씨들의 입장을 확인할 수 있다. 하회류씨들은 실제 『辨訂錄』를 지어 『及門錄』에 대하여 조목조목 비판하였는데, 이 통문은 『辨訂錄』 작성 이전에 그들이 취하였던 행동을 알려주고 있다. 나아가 영남사림의 정신적 중심지였던 도산서원에서 公論에 의하지 않고 퇴계의 후손들이 주도하여 문인록을 간행하였다는 것은 이미 도산서원의 운영권을 眞城李氏들이 독점하고 있었음을 짐작케 한다. 한편으로는 都都監을 義城金氏가 맡고, 그 외의 임원을 진성이씨들이 독점하고 있는 반면, 하회류씨들은 없다는 점에서 김·이 두 가문간의 結束을 짐작케 한다. 이것은 19세기 이래 屛虎是非로 인한 안동사림들의 분열과 서원의 문중화 속에서 풍산류씨들은 병산서원을 중심으로 활동하고, 의성김씨는 虎溪書院의 훼철로 부득이 도산서원의 운영에 참여하게 된 결과로 보인다. 한편, 19세기 중엽이후 진성이씨들은 光山金氏와의 諡號是非, 永川李氏와의 學問淵源 是非가 연이어 발생하고, 庶孼들의 陶山書院 院任職 소통을 둘러싼 是非도 발생하였다. 이러한 일련의 鄕戰들은 각 가문의 서원·사우가 중심이 되어 치열하게 전개되었다. 당시 진성이씨는 도산서원을 중심으로 결집하여 이에 맞대응하였는데, 이러한 시비는 결과적으로 도산서원의 문중화와 위상 격하로 이어졌다. 한편으로는 영남 남인의 총본산이었던 도산서원 院任職의 庶孼許通은 양반의 향촌지배체제가 완전히 붕괴되는 상징적 사건이었다. 19세기 중엽이래로 나타나는 도산서원의 위상격하는 진성이씨들에게 위기로 인식되었으며, 이들은 퇴계의 명망을 이용하여 자신들의 위상을 강화하려는 목적으로 『及門錄』의 간행을 추진한 것으로 짐작된다. 이상에서 이 자료는 조선후기 이래 안동지역 사족들의 분열과 그들 사이에 발생한 是非의 一例를 알려주고 있다는 점에서 자료적 가치가 있다.