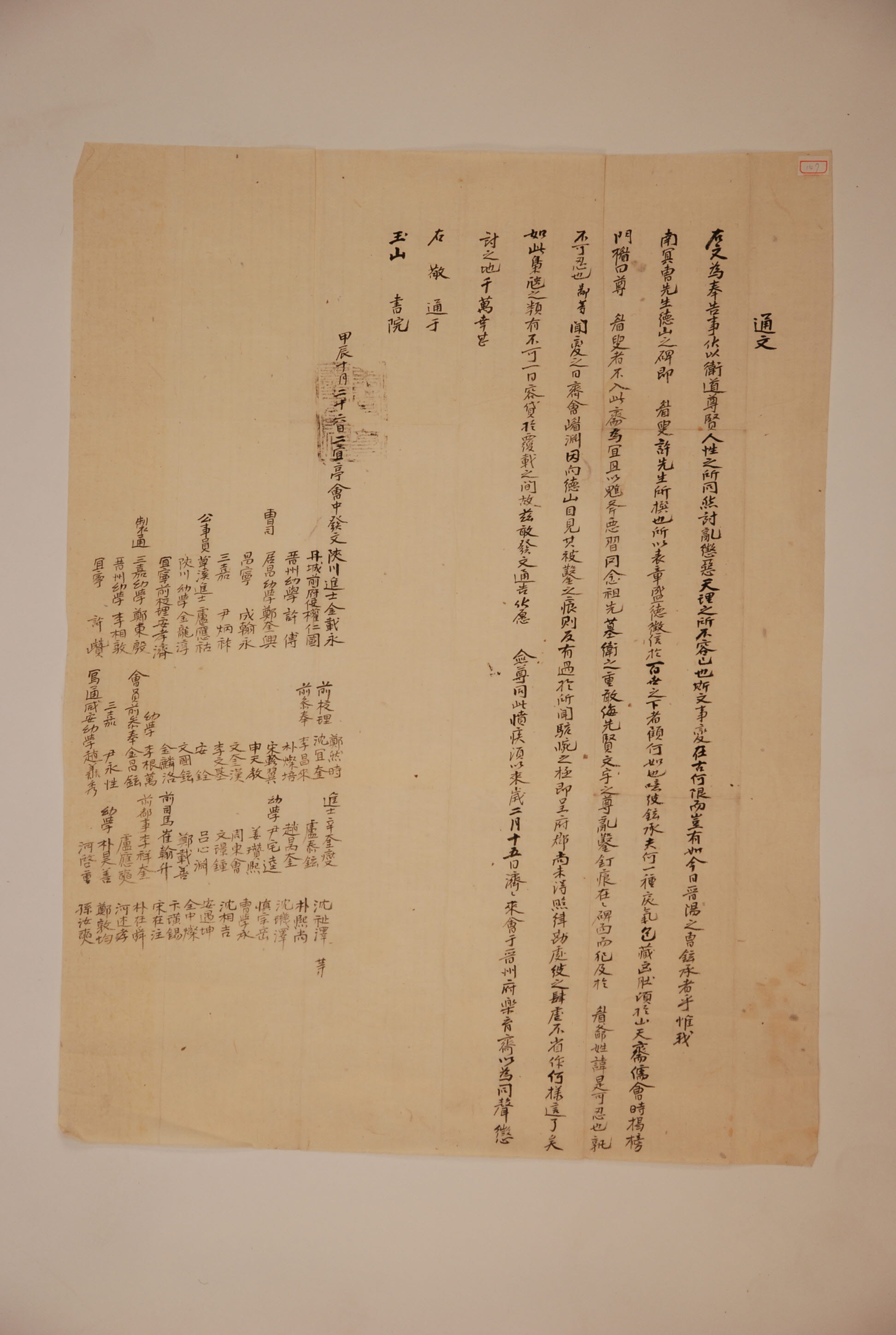

1904년 宜寧郡의 二宜亭에서 慶州玉山書院으로 보낸 통문으로 許穆이 찬한 南冥의 碑文을 曺鉉承이 훼손한 것에 대한 처벌을 논의하는 會議에 참석해주길 요청하는 내용.

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1904년 宜寧二宜亭 會中에서 발문한 것으로 陜川, 丹城, 晉州, 居昌, 昌寧, 三嘉, 草溪, 宜寧, 咸安의 유생 55명이 연명하여 옥산서원으로 보내온 것이다. 통문의 내용은 晉陽에 사는 남명의 후손 曺鉉承이 眉叟 許穆이 지은 南冥 曺植의 비문에서 허목의 성명을 훼손하는 일이 발생하였다. 이에 진주부와 의령군에 呈訴하였지만, 제재를 받지 않고 이후 조현승이 더욱 방자하게 행동하므로 용서할 수 없어 통문을 보내니 오는 2월에 진주부樂育齋에 모여 함께 성토하자는 뜻을 보내온 것이다.

통문을 발의한 宜寧의 二宜亭은 미수 허목의 영정을 봉안한 곳으로, 허목․허의 형제가 모친을 모시고 병자호란 당시 피난 와서 머물던 곳이다. 허목은 약 4년간 의령에 있으면서 강학을 위해 이의정을 지은 후 의령과 경남지역 문풍을 진착 시켰다. 이후 先代의 전답이 있는 창원에 達川亭을 짓고 4년간 지냈으며, 사천․칠원 등지에 머물기도 하였다. 허목이 경기도연천으로 돌아갈 당시 동생 허의와 모친은 의령에 남아 정착하였는데, 이후 의령지역에는 허의의 후손들이 살면서 미수의 덕행을 받들고 있었다. 그 후손들이 주도하여 1825년에 허목을 제향하는 嵋淵書院을 건립하였던 것이다. 이런 인연으로 허목이 지은 남명 비문이 훼손되었다는 소식을 듣고 嵋淵書院에서 齊會를 갖고 德山의 山天齋에 가서 직접 훼손 흔적을 확인한 후 呈訴하였던 것이다. 이들은 이 훼손사건이 先賢을 존경하는 도리를 지키지 않는 것으로써, 이는 人性를 잃고 禽獸와 같다고 보았다. 그래서 이를 성토하고 징벌하는 것이 天理라고 보았던 것이다.

남명의 후손이었던 조현승이 남명의 신도비를 훼손한 까닭은 정확히 알 수 없다. 하지만, 勉菴 崔益鉉이 지은 「書尤翁所撰南冥先生神道碑後」라는 跋文을 통해 짐작이 가능하다. 그는 1902년 송시열이 지은 南冥의 神道碑文의 뒤에 글을 남기면서 영남 인사들은 남명의 학문에 대하여 높게 평가하지 않았지만, 오직 송시열만이 宣祖代의 인물을 일컬을 때 퇴계와 더불어 道學者로 인정하였다고 하였다. 그리고 허목이 학자들에게 답한 글과 비교하면 송시열과 허목의 남명에 대한 평가는 매우 큰 차이가 있다고 하였다. 나아가 남명에 대하여 제대로 평가하지 못한 허목의 글을 가지고 신도비를 세운 것을 지식인들이 염려한 지 오래되었다고 하였다. 즉, 송시열의 名文을 세우지 않고 허목의 拙文을 세웠다고 비판하고 있었다. 그 결과, 1926년에 士林의 일부 인사들이 돌을 깍아 송시열이 지은 神道碑銘을 새기려고 하니 최익현은 이제야 모든 것이 제대로 자리를 잡는다고 하였다. 이처럼 최익현의 발문을 참고하면, 조승현이 미수를 존경하는 자는 山天齋에 들어올 수 없다고 한 말도 최익현이 말한 것처럼 비문을 찬한 허목이 남명을 폄하하였다고 보았기 때문이다. 그래서 신도비에서 허목의 姓諱를 훼손하여 그의 분노를 표출한 것으로 보인다. 하지만, 그의 이런 행동은 남인계 사림들에게는 尊賢의 문자를 훼손한 斯文의 중대한 사건으로 인식되었던 것이다.

통문에 참여한 55인 중 安孝濟, 趙昺奎, 李祥奎, 許巑 등을 비롯한 대다수가 性齋 許傳의 제자였다. 허전은 鄭逑 - 許穆 - 李瀷(1681~1763) – 安鼎福(1712~1791) - 黃德吉(1750~1827)로 이어지는 근기 남인계의 학맥을 이은 인물로 김해도호부사로 재임한 1864~1867년 사이에 지역 인재를 양성하여 경남지역 학풍을 크게 진작시켰다. 그의 문인록인 「冷泉及門錄」에 등재된 문인은 총 514명인데, 강우지역 문인수는 354명으로 70%에 가깝다. 이들의 분포 지역 또한 함안, 김해, 의령, 삼가, 함양, 진주, 고성, 단성, 산청, 합천 지역에 많았다. 남명학을 중심으로 하는 이 지역의 학풍은 인조반정이후 남명-한강으로 학풍이 변모하면서, 이들 지역에는 남명과 한강, 그리고 미수의 학문연원을 계승해온 집안이 많았고, 성재의 문인들은 이 같은 학문연원에 속한 사람이 많았다. 이러한 연고로 허목이 지은 신도비 훼손사건에 성재의 문인 내지 남인계 인사들이 대거 참여하게 되었던 것이다.

자료적 가치

경남지역은 북인이었던 남명학파가 인조반정 이래 남ㆍ서인으로 분기하여 수세기를 이어져 오면서 두 계파간의 대립과 공존이 있었던 곳이다. 실제, 남명을 제향하고 있는 덕천서원 운영에서도 당색을 달리하는 사림들이 함께 참여하고 있었는데, 대체로 남인의 우세 속에 운영되었던 것으로 보인다. 통문에 연명한 인물들은 경남 각지에 분포하는데 주로 정구-허목의 학문연원을 계승해온 집안들이었다. 이 통문은 20세기 초 경남지역에서 발생하였던 鄕戰의 한 양상을 알려준다는 점에서 자료적 가치가 있다.

南冥의 神道碑는 1615년 그가 영의정으로 추증되자 德川書院에서 그 격에 맞게 신도비를 세우고자 발의하면서 추진되었다. 이때 鄭仁弘이 神道碑銘을 짓고 정인홍의 제자인 裵大維가 글씨를 써서 세웠다. 그러나 인조반정으로 정인홍이 처형된 후 신도비를 없애 버렸다. 이후 덕천서원 유림들이 碑銘을 金尙憲, 河弘度 등의 서인들에게 부탁했으나 모두 사양하였다. 이에 근기남인 학자인 趙絅에게 부탁했지만, 시간이 지나도 碑銘을 지어 보내지 않았다. 그래서 유림들은 다시 남인인 許穆에게 부탁해 신도비를 세웠다. 신도비가 건립된 후 조경의 신도비명이 도착하였는데, 이 신도비명은 문집에만 실었다. 한편 덕천서원 유림 중 서인계열 유림들은 따로 당시 서인의 영수인 宋時烈에게 신도비명을 지어 달라고 부탁했는데, 허목이 지은 신도비가 이미 있으므로 무덤가에 세우지 못하고 龍巖書院 廟庭碑(경상남도 문화재자료 제302호)로 세웠다. 그러다가 1926년 허목이 지은 신도비를 없애고 그 자리에다 송시열이 지은 신도비를 세운 것이다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『勉菴先生文集』卷24, 跋, 崔益鉉,

『記言』卷39,東序記言 二, 許穆,

『남명학연구』31, 강동욱, 경상대학교 남명학연구소, 2011

이병훈,이수환