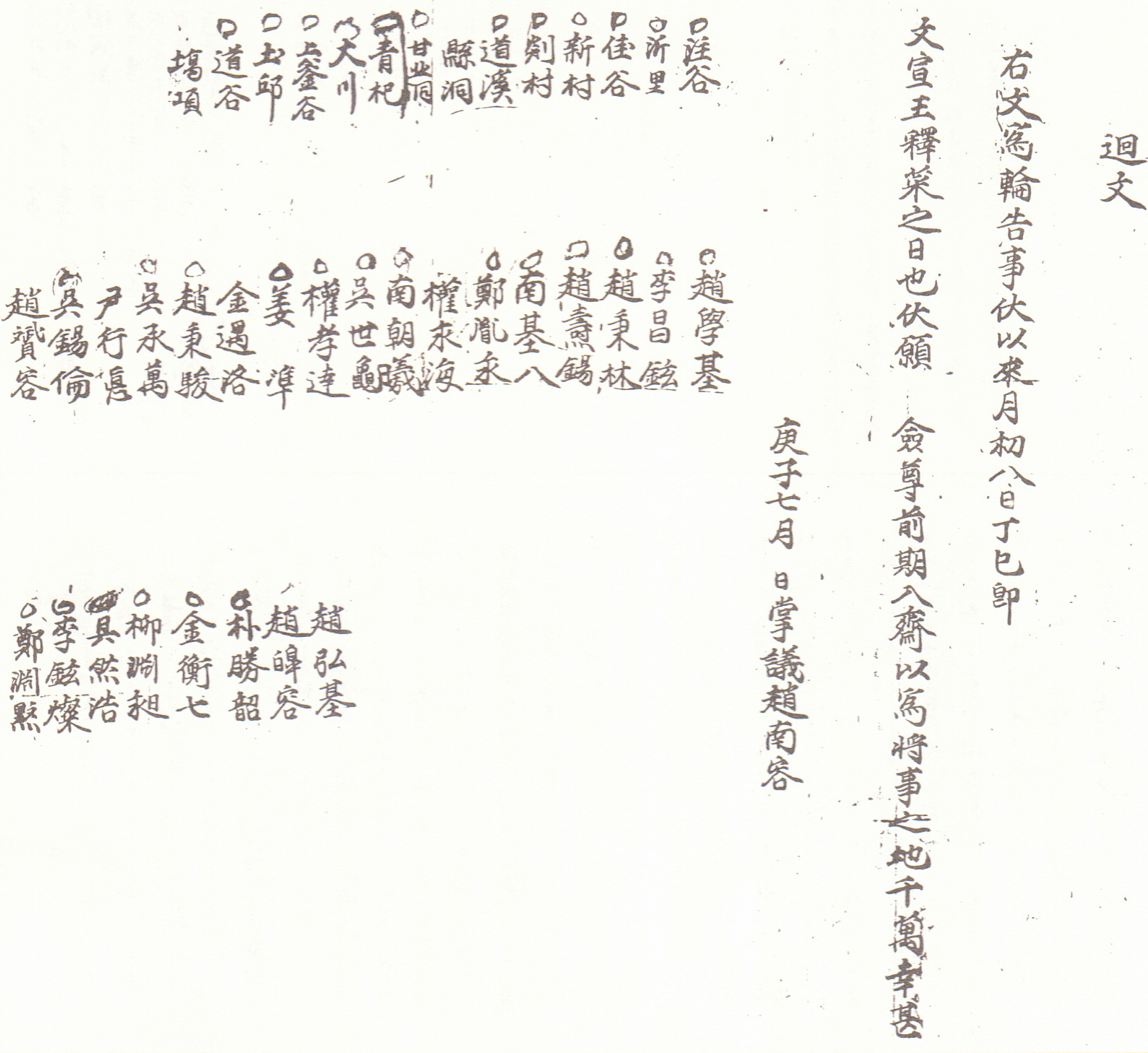

1900년에 掌議 趙南容이 다음달(8월) 8일에 文宣公 釋奠祭가 있으니 前期에 入齋하여 將事를 지낼 것을 알리는 회문.

[내용 및 특징]

庚子(1900)년에 작성된 英陽鄕校文選工 釋奠祭를 알려 참석을 청하는 廻文이다. 7월 某日에 掌議 趙南容이 작성하여 25명의 향교유림들에게 통지하고 있다. 1891년에 작성된 같은 내용의 出文과 같은 형식이다. 회문은 書院, 鄕校, 門中 및 同類의 기관 및 단체나 개인에게 보내는 통지문이다. 주요 사안은 공동의 관심사를 통보하기도 하며, 이에 대한 관심과 적극적인 호응을 촉구하기 위해 작성되어진다. 향교가 실질적으로 향촌사회에서 역할을 상실하였음에도 불구하고 釋奠祭를 통하여 성현에 대한 제향을 치르면서 유학적 예를 다하기 위해 노력하는 모습을 담고 있는 문서이다.

향교는 成均館·書院과 같이 祭享的 기능과 敎育的 기능을 함께 가지고 있었다. 선현을 봉사하는 ‘祠’와 지방자제를 교육하는 ‘齋’로 구성된 서원처럼, 향교는 서울 소재 성균관의 축소형으로 孔子를 위시한 聖賢을 제향하는 大成殿(東·西廡 포함)과 지방의 生徒를 교육하는 明倫堂(東·西廡 포함)의 2대 시설을 갖추고 이러한 양대 기능을 수행해 나갔기 때문에 文廟制度와 釋奠儀禮는 향교제도의 확립과 함께 일찍이 정비되었다. 官學이 발흥했던 15세기에는 향교의 이러한 양대 기능이 서로 조화를 이루었으나 16세기 이래 관학의 쇠퇴와 私學의 발달로 인해 교육적 기능은 점차 약화되고 유교주의의 시화와 함께 제향적 기능이 강조되었다. 유교윤리의 강조와 禮學의 발달은 文廟 또는 釋奠儀式을 준종교적, 신앙적 차원으로 간주하게 되고 문묘를 聖廟로 표현, 신성시하면서 거기에 대한 오손이나 位版 도난사건 같은 것을 各邑의 客舍에 奉安한 ‘殿牌’사변과 동일시하여 綱常之變으로 다루게 되었다.

"國之大事, 惟祀爲重"이란 말과 같이 유교를 통치이념으로 채택한 조선왕조는 敎學의 기본정책을 崇儒抑佛과 淫祀禁斷에 두는 한편 文廟制度나 釋奠儀式을 정비하였다. 고려와 조선이라는 前近代社會에 있어서 信仰의 전통은 그 생활의식의 큰 비중을 차지해온 살아있는 역사요인의 하나였다. 그것은 곧 生活一般의 구체적인 형성요인의 하나였다. 사회의 변천이 그 전통신앙의 변질을 수반하는 것은 물론이겠지만, 逆으로 信仰의 변질 또한 그 사회의 변천을 야기해온 하나의 요인이었음에 틀림이 없다. 禮라는 이름의 支配秩序에 의거한 국가사회의 교화를 爲政의 큰 방편이며 과제로 삼아오던 유교문화권 속의 한국의 중세사회에 있어서, 한 시대를 지배하던 정권담당자의 신앙은 곧 국가적인 祀典을 통하여 표현되어 왔다. 그리고 그 祀典은 단순한 하나의 信仰規範만이 아니요, 곧 당대의 정권담당자가 역사 속에서 지향하며 실현하고자 하던 신념과 의지의 반영이었다고 할 수 있다. 한국사상 이러한 국가적인 祀典을 가장 크게 변화시켜간 지배층의 하나는, 고려후기의 민족적인 시련 속에서 성장하여 급기야 朱子學의 보다 理智的인 合理主義라는 거의 단일의 理念에 의거한 禮敎社會의 형성을 표방하면서 조선왕조를 개창하기에 이르른, 士大夫政權이었다고 할 수 있다. 新儒學의 수용과정에서 士大夫의 성장 및 鄕校의 보급과 함께 佛敎의 배척과 淫祀의 금단이 그 전형적인 사례였다. 조선왕조의 개창과정에서 최대의 사상적인 기여를 했다고 생각되는 鄭道傳은 그의 『朝鮮經國典』에서

"나라의 大事는 오직 祀가 중요한데 그것은 宗廟와 社稷을 받들어 神明과 交涉하기 때문이다. 이러한 제사는 반드시 안으로는 誠敬心을 갖고 밖으로는 儀文을 갖춘 다음에야 神明에 感格할 수 있다."

고 하여 祀神의 기본 입장을 밝히고 있다. 즉 治國의 중대사인 祀神에 있어서는 그 神明에 대한 誠敬의 態度와 儀式의 整齊야말로 가장 긴절한 요건이라는 것이다. 誠敬과 儀文의 俱有는 모두가 人間 자신의 所爲에 當하는 인간위주의 祀神觀이라 할 수 있다. 그러한 관념은 특히 祀神에 있어서의 名分論의 淵源이 유교적인 지배질서에서 도입된 것이었다는 사실이다. 그러니 조선 초기 士大夫政權이 국가적인 祀典의 개혁을 시도한 그 내용은 실로 新儒學的인 禮의 규정에 따라 전통적인 祀典을 정리하고 나섰다는 것으로 귀결된다. 이러한 祀典의 정비에는 祭天儀禮의 置廢문제와 民族始祖로서의 檀君崇仰문제 및 自然에 대한 일원적 支配觀念의 실현과 함께 文廟制度와 釋奠儀式이 새로운 신앙형태를 가지면서 종래의 불교에 대신하려 했던 것이다.

조선전기 祀典의 확립과정에서 우리는 중앙집권적 지방통치체제가 王權을 정점으로 지방행정체계는 물론이거니와 주민의 신앙체계까지도 官權주도의 방향으로 나아감을 보았다. 즉 祀典을 크게 大·中·小祀로 나누고 大祀는 社稷·宗廟, 中祀는 風·雲·雷·雨와 嶽·海·瀆·先農·先蠶·雩祀·文宣王·朝鮮檀君·後朝鮮箕子·高麗始祖, 小祀는 靈星·名山·大川·司寒·馬祖·先牧·馬社·馬步·七祀·榮祭 등으로 구분하여 首都를 중심으로 관련 군현별로 정하였다. 그 결과 특정 祀典을 제외하고는 모든 군현이 통일된 祀典체계를 갖추게 되었다.

"國家於各道州府郡縣, 皆置文廟, 謂之鄕校"라 하고 "天神曰祀, 地神曰祭, 人鬼曰享, 文宣王曰釋奠"이라 한 바와 같이 향교는 文廟 釋奠과 불가분의 관계에 있었다. 文廟制度는 유교의 종주국인 중국의 것을 계속 수입 모방해 왔다. 立廟와 立校는 항상 동시에 이루어졌을 뿐만 아니라 여타 교육기관에 비해 서울의 成均館(太學)과 지방의 鄕校가 유교유학적인 敎學기관으로서의 절대적인 권위를 갖는 것도, 百王之師인 孔子를 비롯한 先聖·先賢을 봉사하는 文廟를 갖추고 있었기 때문이다.

조선전기의 향교는 祭享的 기능과 敎學的 기능을 비교적 조화 있게 수행해 나갔으나 16세기 후반 書院·書堂의 보급과 함께 이들 私學기관이 향교의 교육적 기능을 대신함에 따라 향교는 오히려 제향적 기능에 치중하면서 지방유림의 정치·사회적 활동의 중심지가 되었다. 이때부터 향교의 文廟(大成殿)는 정치·교화의 기본이념인 유교의 聖廟로서 존재하였고 그것은 王權을 대행한 監司와 守令의 감독과 책임 하에 鄕中士林과 공동 운영해 나갔던 것이며 향교의 임원들은 釋奠의식과 함께 社稷壇·城隍祠·厲壇의 祭享까지 주관하게 되었다.

조선시대 향교의 본래의 기능은 祭禮·敎育이었지만 후기로 가면서 교육적 기능은 점차 위축, 쇠퇴하였다. 그러나 향교는 군현의 유일한 관학으로서 지방양반들의 관심은 계속되었으며 따라서 사림세력의 향권주도와 향촌교화를 위한 결집체로서 鄕廳·書院과 함께 중요한 향촌운영 기구의 하나로 인식되었다. 대체로 조선후기에 오면 향교는 교육적 기능보다는 祭禮機能을 통한 敎化活動과 양반들의 모임의 장소요 公論의 소재지로써 정치·사회적 기능이 더욱 중요시되었다. 그리하여 향교는 유교이념과 예의 보급이라는 측면이 더욱 강조되면서 文廟에 대한 祭禮가 중요시 되었는데 성리학의 정착과 관련이 깊은 것으로 보인다. 壬辰·丙子亂 이후 유학이 사회의 기층까지 보급됨에 따라 공자와 선현들에 대한 존숭이 심화되었기 때문이라고 볼 수 있다.

향교의 제례기능은 조선후기의 정치적, 사회적 변화에 따라 강화되었다. 명, 청의 교체는 조선사회에 커다란 사상적 변화를 가져왔다. 그것은 소중화사상의 강조요, 주자학의 절대화로 나타났다. 문화이념적인 면에서 뿐만 아니라 사회적 동요를 수습하는 데에도 제례의 강화는 필요하였던 것이다. 즉 경제적 변화, 사회 신분적 변화에 대처하고자 조정과 양반사족들은 예속을 강조하였고 향교의 경우에는 선현에 대한 제례의 강화와 이를 통한 하층민에 대한 교화가 강조되었다. 제례의 강화는 여러 가지 폐해를 초래하였다. 폐해 가운데 우선 꼽을 수 있는 것이 제수 문제였다. 禮弊라고 표현되듯이 규식보다 지나친 제수는 관의 큰 부담이 되었고 또한 향교에서는 제수의 명목으로 향촌민을 침탈하기도 하였다. 결국 제례의 강화는 제수의 부담을 가중시켜 관과 지방민 모두에게 어려움을 던져주기도 하였다.

조선후기 재지사족의 중앙정계진출이 크게 제한되면서 鄕廳과 鄕校를 중심으로 그들의 신분적 특권은 강조될 수밖에 없었고, 향교는 유가이념의 상징인 享祀의 기능만 유지하면서 향촌사회를 실질적으로 지배하는 재지사족의 집결지가 되었다. 따라서 조선후기의 향교는 향촌사회라는 공동체의 대변기구라기보다 鄕班 士族 집단의 이익을 대변하는 기구로서의 성격을 가지게 되었다. 이리하여 향교는 조선왕조 사회가 근대사회로 이행하는 과정에서 전면적인 사회개혁과 새로운 사회의 건설에 필요한 인재양성을 위한 신교육의 이념을 실현하는데 커다란 장애 요인이 되었다. 그리고 조선말의 어지러운 정국과 개항 이후 新文物의 유입에 따른 향교유림의 척사적 경향으로 말미암아 향교는 점점 피폐해지고 결국 새시대에 부응하지 못하고 國學의 지위를 상실하지 않을 수 없었다. 그러한 상태에서 1894년 갑오개혁이 단행됨으로서 향교의 교육적 기능은 사실상 상실되었다. 갑오개혁으로 六曹를 개편한 八務衙門 중 學務衙門이 창설되어 신교육을 시행하기 위한 체제를 갖추게 된다. 학무아문의 체제는 敎育·學務 등을 관장하는 總務局과 先聖先賢의 祠廟 및 經籍을 보수하는 등의 사무를 관장하는 성균관 및 庠校書院事務局 등으로 편성되었고 향교의 교육적 역할은 물론 제향의 기능도 상실하게 되었을 뿐만 아니라 종래 구교육기관으로서의 지위와 역할도 약화되었고 결국 향교는 향촌사회에서 상징적인 기구로 전락하게 되었다.

영양 영양향교도 이러한 사정에서 크게 자유로울 수는 없었다. 향교의 재원을 공사학교의 건립과 운영을 위한 재정으로 지원하고 나머지를 가지고 향사비를 충당하는 처지에 놓인 것이다. 그러한 사정을 반영하는 것이 1898년의 下帖에서 볼 수 있다.

"右下帖, 本校復戶結錢, 丙丁兩年條, 合爲二百兩中, 一百兩은 前使時因京部訓飭, 以府學校經費次, 自府己爲捧上己, 以每年折半條計之하면 餘在兩年各折半條, 合爲一百兩, 故爲念校中事勢, 玆以還出給之意, 訓飭本郡到卽, 受出二爲, 補用於享費之地是矣(이하생략)"

위에서 볼 수 있듯이 영양 영양향교는 1896년(丙申)과 1897년(丁酉)의 復戶結錢중 100냥을 학교경비로 지원하고, 나머지 100냥은 향교의 享祀費로 사용하고 있다. 이러한 사정은 여타의 향교도 예외는 아니었다. 특히 이 회문이 작성될 1900년에는 內掌院 奉飭訓令에 근거하여, 英陽鄕校의 田畓을 砲屯으로 정하니 이제부터는 그 殖利錢을 內掌院으로 납부해야 한다는 뜻을 밝힌 下帖에서도 알 수 있듯이 공사학교를 건립하기 위해 학부로부터 재정지원을 강요받게 되고, 이어 내장원으로부터 재정의 압박을 받는 사정이었던 것이다. 그러한 사정에서도 석전제를 치르기 위해 회문을 작성하여 통고하는 사실을 보여주고 있다고 하겠다.

[자료적 가치]

조선시대 지방의 교육과 교화를 목적으로 설립된 향교는 시간이 흐르면서 그 역할이 점차 축소되어 갔고 이 문서가 작성될 한말에 이르러서는 실질적으로 역할이 없는 향촌사회의 상징적인 기구로 전락하게 된다. 조선왕조 사회가 근대사회로 이행하는 과정에서 향교는 설 자리를 잃어버리게 되고 신교육의 이념이 퍼져나가면서 결국 국학으로서의 관학의 지위를 완전히 상실하게 된다. 그러한 사정 하에서도 선현들에 대한 존숭 정신은 완벽하게 차단되어 사라지지 않았던 것이고 이 문서는 당시에도 영양 영양향교에서는 釋奠祭를 치르고자 하는 의지를 보여주는 내용을 담고 있는 것이라 하겠다.

향교는 壬辰倭亂 이전부터 문란상을 보여, 그 이후 시대가 내려올수록 심화되었다. 조선왕조의 이데올로기적 지도이념과 지배계층의 신분적 특권이 향촌사회를 지배·통제하는 한 외부로 표출되어 견제될 수 없었기 때문이다. 그러나 근대사회로 이행해 나가는 과정에서 나타난 조선왕조의 이데올로기적 지도이념과 지배계층의 신분적 특권이 붕괴되어가는 위기적 상황은 향교의 문란상은 표면화시켰다. 결국 체제안정을 위한 名分敎化機構로서의 향교는 체제를 그 기저에서 약화시키는 요인으로 작용하였다.

그럼에도 불구하고 향교는 존속하였다. 이것은 향촌사회에 있어서 士族들이 집결하는 장소로서 뿐만 아니라, 사회교육적 측면에서 享祀의 기능을 유지하고 있었기 때문이었다. 19세기 중반이후 사족은 향촌사회에서 통제력과 지도적 지위를 상실해가고 있었다. 그러나 鄕班을 유지하면서 향교를 중심으로 지방의 대소사에 관여하여 향촌사회에서 그들의 영향력을 행사하였다. 즉 향촌사회에서 중대한 문제가 발생하면 소위 ‘公論’을 형성한다는 명분으로 향교장의를 중심으로 향중 유림들이 협의하여 鄕論을 조성하여 처리하였던 것이다. 향교의 설립 목적이 점차 희석되고 조선사회가 점차 근대사회로 전환되어 가면서 향교에 요구하는 시대적 부응에 요구하지 않으면서도 향교는 제향이라는 기능을 충실히 수행하고자 노력하면서 명맥을 유지하였다.

『經國大典』,

『朝鮮經國典』,

『慶北地方古文書集成』, 李樹健 편, 嶺南大出版部, 1981.

李樹健, 韓國史學 9, 1987.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 , 慶尙北道, 1991.

民族文化硏究所,

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992.

윤정식