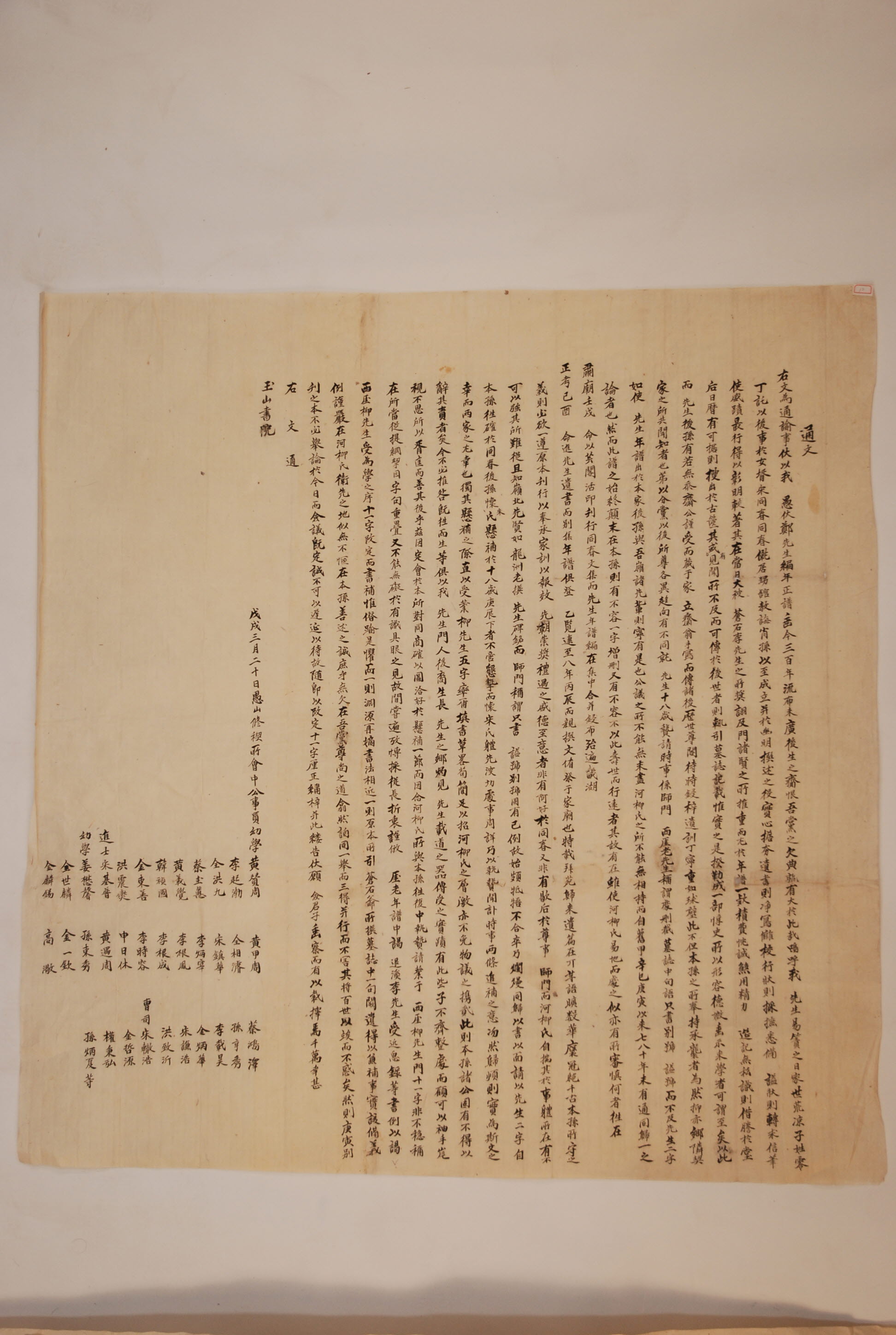

1898년 愚山修稧所 會中에서 玉山書院으로 보낸 통문으로 『愚伏先生年譜』의 文句를 增補하는데 동조해줄 것을 청하는 내용이다.

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1898년에 愚山修稧所 會中의 公事員 幼學 黃贊周 외 33인이 연명하여 보낸 것이다. 이 통문에는 우복의 후손은 없으며, 대부분 우복 문인들의 후손들이었다. 이들은 연보 간행을 두고 우복 본손과 河回류씨간의 대립이 좋게 해결되길 바라면서, 문제시된 문구의 수정안을 제시하고 있다. 구체적 내용은 愚伏 鄭經世(1563~1633)의 年譜를 300년이 흐르는 동안 바르게 정리하여 배포하지 못한 것은 후손의 恨이고 집안의 흠이었는데, 그렇게 된 사정은 다음과 같다고 하였다. 愚伏가 세상을 떠날 때에 가정의 형편이 어렵고 후손이 몰락하여 뒷일을 사위인 同春堂 宋浚吉(1606~1672)에게 맡겼다. 同春堂은 어린 조카를 거둬 교육하고 죽음에 이르기까지 일이 제대로 진행되도록 지극히 노력하였다. 그가 愚伏文集 찬술의 책임을 맡고는 진심으로 진행하였는데, 遺書는 바로 옮겨서 비교하여 교정하고, 행장은 모든 자료를 남김없이 모으고 가려내어 지었으며, 諡狀은 모든 사람들을 두루 살펴 믿을 만 한 필자에게 우복의 가장 뛰어난 행적과 자취를 드러나도록 집필하게 했다. 그래서 蒼石 李埈(1560~1635)이 이를 장려하고도 칭찬하였다는 것이다. 愚伏集 초간본은 송준길과 嗣孫 鄭道應이 家藏 草稿를 정리 편차하여 1657년 상주道南書院에서 발간하였다. 이 초간본이 나오기 까지 송준길은 정도응과 편지를 통해 문집간행에 대한 여러 의견을 주고 받았던 것으로 보인다. 이후 愚伏의 及門諸賢들이 重刊을 추진하면서, 年譜에 더욱 정성을 다하였는데, 經筵에서의 기록은 私的인 의식이 없는 것이기에 『승정원일기(堂后日記)』의 내용을 차용하기도 하고, 정확한 근거가 있으면 오래된 서적에서도 찾아 축출하고 혹 보고 들은 것은 사용하지 않고, 墓誌記에 기재된 것을 끌어다가 사용하되 私的인 말이 들어가지 않았다고 한다. 이러한 법도에 의해 근실하게 작성된 年譜는 진실로 사실만을 적은 것이며, 그처럼 德學을 구하는 형세가 가위 지극하였다고 하였다. 실제, 年譜는 宋浚吉이 1633년부터 草하기 시작해서 본집과 『承政院日記』 등을 상고하여 1644년경에 일단락되었으며, 아울러 行狀도 지어 이를 바탕으로 작성하였다. 1658년에는 宋時烈에게 諡狀을 부탁하고, 趙絅에게 神道碑銘을 부탁하는 등 구색을 갖추었던 것이다.

이후 우복의 후손 無忝齋 鄭道應(1618~1667)이 이를 받아 보관해 오다가 집안사람 立齋 鄭宗魯(1738~1816)가 謄寫하지 않고 이어져 오던 것을 후세에 尊經閣에 대여할 때 遺訓으로 목판에 새겨 중히 여기는 바가 옥석을 지키는 것과 같았다고 하였다. 이는 비단 本孫만이 뜻을 받들어 이어가는 것이 아니라, 鄕隣의 관계된 가문에서도 함께 들어 아는 것이라고 하였다. 이처럼 우복의 연보는 철저히 객관적인 사실에 의하여 작성되었음을 강조하고 있다. 하지만, 分黨이후 존경하는 바가 서로 달라 추구하는 방향도 같지 않게 되었는데, 우복이 18세에 西厓를 찾아 뵙고 師門을 잇게 되었기에 ‘西厓老先生’이라 칭해야 함에도 墓誌의 句節 중에는 刪截되고 다만, 別號와 諡號만을 쓰고 ‘先生’이라는 2字는 언급되지 않았다. 이를 따라서 年譜를 출간 한 본가 후손과 嶺南의 여러 선배 사림들이 적은 것도 정녕 이와 같았다. 실제 李埈이 지은 愚伏의 行狀에서도 西厓의 諡號와 別號만을 쓰고 있다. 사림들의 함께 논의 한 바 미진한 것이 없다고 할 수 없고, 河回의 류씨들이 양보할 수 없다고 하여 原集 발간이후 처음으로 1821년에 別集(初刊本)을 간행하고, 1830년에 年譜를 간행한 이래로 7~80년이 지났지만, 의견이 하나로 통일되지 않고 있었다고 했다. 愚伏의 7세손인 制庵 鄭象履(1774~1848)의 行狀에는 "1821년에 文莊公의 別集을 간행하고 1832년에 文莊公 年譜를 改刊하였으며, 1835년에 愚山書院(崇道祠)에 위패를 봉안하였다"는 내용을 통해 별집의 간행과 통문의 기관과 조금 차이는 나지만 年譜에 補遺와 追補를 追刻한 연도를 추측할 수 있다. 1844년 愚山書院에서 原集을 목판으로 중간하였는데 이때 초간본과 내용이나 편차의 차이가 전혀 없이 板式의 형태만 바꾸어서 간행하였다고 한다. 이 중간본에는 "崇禎紀元後四甲辰 愚山書院重刊"이란 刊記가 실려 있다. 이 통문에서는 문제가 되는 연보는 別集에 실린 것으로, 1896년 門中의 父老들이 별집의 초간본에 愚伏의 사실관계가 모두 수록되지 못하였다는 이유로 발의하여 別集重刊을 추진하면서 드러난 문제이다. 이때에도 역시 연보의 문제시 된 부분을 원본을 존중하여 그대로 실으려는 本孫측과 이를 저지하려는 河回柳氏측의 대립으로 是非가 발생하였던 것이다.

여하튼 이러한 이유로 연보 작성과 刊行에 시종 관여하여, 顚末을 알고 있는 愚伏의 本孫측은 한 字라도 增刪할 수 없다는 입장을 고수하였다. 그러나 비록 서로 반대의견을 가지고 있었지만, 하회류씨와 입장을 바꿔보면 그들의 입장도 이해가 되기에 지금까지 만족스럽지 못한 상황에 대하여 누구나 말과 행동을 조심하고 삼가하는 바가 있었다는 것이었다. 그러면서, 原本의 내용을 바꿀 수 없는 또 다른 이유로 왕명에 의해 愚伏의 年譜가 실린 同春堂集가 발간되고, 이후 遺書 등을 御覽한 왕이 그 글들을 극찬한 까닭으로 후손된 입장에서는 原本을 守護해야하는 정당한 義理가 있다고 하였다.

통문에서는 1682년에 肅宗의 명으로 藝文閣에서 同春堂集를 인쇄 간행할 때 愚伏의 年譜도 그 문집의 가운데에 함께 넣어 간행하였는데 이는 대부분 畿湖지방에 유포되었고, 1789년에 正祖의 명으로 愚伏의 遺書와 別集, 年譜 등을 進上하여, 왕이 열람 후 8년이 지난 1796년에 친히 家廟에 祭文을 보내 致祭하였다고 하였다. 그렇기에 특별히 왕이 돌려 보내온 遺書 등의 原本들은 문장이 화사하고 뛰어난 것이라 친히 칭찬하셨으므로, 영원히 本孫이 지켜나가는 것이 옳은 것이라고 하였다. 그렇기에 반드시 原本을 지키고 받들어 간행하고자 하는 것은 家訓을 奉承하고, 先祖 崇獎禮遇의 큰 덕을 갚고자 정성을 다하는 지극한 뜻이라고 하회류씨들의 의견에 반박하였던 것이다. 年譜에도 1789년에 正祖의 명으로 6세손 鄭宗魯가 原集과 別集, 年譜를 올려 乙覽하였다는 기록이 나오는데, 이때의 별집과 연보는 미간행 定稿本으로 추측된다. 그 뒤 후손 鄭象履 등이 鄭宗魯의 유지를 따라 年譜와 附錄을 포함한 別集(8권4책)을 1821년에 간행하였던 것이다.

1821년 別集(初刊本)을 발간할 당시에 年譜는 宋浚吉의 撰定을 존중하는 의미에서 舊本을 그대로 따랐는데, 통문에서 문제가 된 부분도 이것이었던 것이다. 그래서 통문에서도 이렇게 연보를 그대로 발간한 것은 동춘당과 가까워서 그의 뜻을 따르자는 것도 아니며, 또한 師門을 존중하는 것을 대수롭게 여기는 것도 아니니, 하회류씨들은 그러한 事體가 있음을 헤아려서, 강경하게 반대만 하는 것은 옳지 않다고 하였다. 그러면서 嶺北의 先賢으로 알려진 龍洲 趙絅(1586~1669)이 讚한 愚伏의 神道碑銘에서도 "庚辰柳文忠公知尙州 以公令厲學子 公執雉請益 文忠獨視韙之 告以古人爲學之序 公悅而服膺"라 하여 師門(西厓)을 말하면서 諡號와 別號만을 사용한 예가 있다고 하였다. 그렇기 때문에 처음부터 편파적으로 보고 서로 용납하지 않기에 화합하지 못하고 이내 흩어졌지만 두 집안(西厓, 愚伏)가 돌아갈 곳은 같다고 하였다. 그렇기 때문에 ‘先生’이라는 두 글자를 대면하는 자리에서 요청하기 위해 本孫이 同春堂의 후손에게 갔었다. 懷德에서 年譜를 보내올 때 그들(宋氏)은 愚伏가 18세인 1640년에 아랫사람으로서의 지성스럽고 참된 것을 현격히 고친 것이 있는데, 그것은 懷德宋氏의 先祖가 우복이 서애에게 예를 갖춰 문인이 되길 청하였다는 것을 상세하게 살펴서 처리하지 않고 삭제한 일이라고 하였다. 그래서 작금에 이르러 『同春堂集』와 『愚伏集』의 愚伏年譜를 追補하려는 뜻을 듣고는 말은 안했지만, 분명 그 의견을 따를 것이라고 보았다. 이렇게 일이 처리된 것은 실로 斯文의 행운이며, 兩家의 큰 행운이라고 하였다. 문제가 되었던『同春堂集』의 愚伏年譜 文句는 "西厓柳文忠公知州事 勸課多士 公賓賓然執禮請益"이다. 이는 西厓 柳文忠公이 尙州牧使가 되어 선비들에게 학문을 권장하니, 공이 자주 찾아가서 예를 행하고서 가르침을 청하였다는 내용인데, 愚伏는 ‘先生00歲’라 칭하면서 높인 반면, 그의 스승인 서애는 諡號와 別號만을 사용하고 있었다. 비슷한 내용이 앞서의 愚伏神道碑銘에도 있었다. 하회류씨들이 문제를 제기한 부분은 두 가지로 요약된다. 본 통문에서는 ‘先生’이라는 호칭을 빼고, 諡號와 別號만을 사용한 것이 문제로 지적되고 있지만, 이외에도 ‘先生’이라는 호칭을 서애의 제자인 우복에게만 사용한다는 것도 문제로 제기되었던 것 같다. 이와 관련한 내용은 한국국학진흥원에 소장되어 있는 愚山書院對山樓 會中에서 屛山書院으로 보낸 戊戌 3월 20일자 통문에서 확인할 수 있다. 병산서원 통문에 연명한 자들은 모두 우복의 본손들이며, 같은 날 옥산서원 통문에는 우복 문인의 후손들이 연명하여 보내었던 것이다. 愚伏의 본손들은 같은 날 對山樓에 모여 河回의 屛山書院으로 통문을 보내면서 愚伏 鄭經世를 ‘先生’이라 칭한 靑龍寺本 愚伏年譜를 간행하지 못하도록 河回柳氏家에서 道內에 통문을 보내자, 간행할 생각은 없지만 부당하게 移改하지는 않을 것이라고 강경하게 항의한 것이다. 이처럼 年譜 간행을 두고 愚伏와 그 문인들의 후손들은 입장을 나눠 이해관계에 맞게 대응하고 있었던 것으로 보인다.

그러면서 宋씨와 鄭氏의 兩家에서 고치지 않고 홀로 그 내용을 고쳐서 보완하여 직접 ‘受業柳先生’ 이라는 다섯 글자를 따라 채워 넣는다면 몹시 거칠고 간략하여 河回柳氏들이 만족하지 못할 것이며, 또한 서로 다른 마음으로 인해 불평이 있을 것이라고 보았다. 이러한 불평은 곧 本孫과 여러 사림들의 책임이라고 보았다. 그러면서 지금 이미 지나 간일에 대하여 허물을 따지는 것은 불필요한 일이라고 하였다. 그러면서 통문을 작성한 愚山修稧所 會員들은 모두 愚伏先生 門人들의 후예이며, 愚山 부근에 살면서 愚伏가 鄕內를 盛하게 하여, 그의 학문이 傳受되었던 實蹟이 있음을 보아왔다고 했다. 현재 事蹟들이 잘 관리가 되지 못하였는데, 돌아보면 이는 수수방관하면서 잘못된 것을 고칠 생각을 못하였기 때문으로 이후에라도 바로 할 것이라고 하였다. 이는 현재의 연보의 文字관계로 본손과 하회류씨간의 대립을 더 이상 수수방관하지 않고 자신들이 적극적으로 나서 해결하겠다는 의지로 보인다. 그래서 修稧所에서 定會한 까닭은 原本과 비교하여 문장을 현격히 고쳐 서로 흡족할 만한 것을 상의하여 확정하려는 것이라고 하였다. 그런 연유로 河回柳氏 會中에서는 本孫이 往復하는 가운데 "執贄請業于西厓柳先生門" 의 11자를 命하여 보내왔다. 이 글이 잘못되지 않았고 중요한 줄거리를 전하고 있지만, 字句의 重疊이 보이고 학식이 있고 눈이 있는 자가 본다면 막힘이 없지 않다고 볼 것이다. 그런 까닭에 두루 살피고 넓게 봐서 西厓의 年譜에 실려 있는 "謁退溪李先生受近思錄等書"라는 예를 모방하여, "謁西厓柳先生受爲學之序" 라는 11자로 改定한 글로 보완하려고 한다고 했다.

그러면서 생각해보니 외람되고 두려운 것의 하나는 ‘淵源’, ‘再嫡’이라는 글의 뜻이 비슷하다는 것과 또 하나는 原本에서 인용된 蒼石 李埈이 지은 墓誌 중 한 구절에 闕遺가 있으니 더하여 사실을 보완하고 그 범례를 갖춰, 하회류씨들이 있는 곳에서 본손이 善處를 정성으로 바라는 것이 합당하고, 흠이 없다. 여기서 말하는 이준이 闕遺(빠트리거나 소홀히 한 점)한 것은 계속해서 문제가 되어온 명칭부분이다. 이준은 우복의 行狀과 墓誌를 지었는데, 내용은 동일하다. 문제가 된 부분은 "庚辰柳西厓知州事...."라는 부분으로 동춘당집과 우복집의 내용을 수정한다면, 그 외의 기타 先賢들의 문집에 실린 내용들도 모두 바꾸어야 한다고 말하고 있었던 것이다. 이는 달리 보면 하회류씨들이 문제 삼고 있는 동춘당집의 내용이 수정되지 않더라도 다른 선현의 문집의 내용을 수정하지 않는 이상 이를 반박할 근거가 없게 되는 것이다. 앞서 본손이 동춘당 후손과 만났지만 이들이 공언한 것과는 달리 별다른 성과가 없을 것임을 짐작하고 있었던 것으로 보인다. 또한 결과적으로 우복집의 연보만을 수정하는 것에 대하여 불만이 발생할 여지를 없애려는 조처로 보인다. 통문에서는 이 점을 우회적으로 지적하면서도, 本孫이 河回로 가서 善處를 바라도록 먼저 양보함으로써 師門의 체면과 본손의 斯文에 대한 義理를 지키고 일이 원만히 해결되도록 유도하고 있었다. 그러면서, 우리 당의 尊尙하는 道理는 翕然하기에 일거에 세 가지를 얻는 것과 동일하다고 하였다. 이 세 가지는 본손와 하회류씨간의 화해와 年譜의 단독 수정 및 발간이라고 볼 수 있다.

또한, 해로운 것이 아니면 그것은 장차 백세를 기다려도 미혹됨이 없다고 하면서 斯文에 문제될 것이 없다면 동춘당과 기타 선현의 문집에 있는 문제는 추후에 거론하고 이전에 간행된 문집과 별집의 내용도 천천히 풀어가자고 말하고 있다. 그러면서 1830년에 간행한 別集을 지금 거론하는 것은 불필요하며, 僉尊들이 이미 定한 것을 지연하여 기다리는 것도 옳지 않다. 그런 까닭에 改定한 11字로 수정하는 것으로 따르고, 이 글자를 판목에 새겨 간행함을 아울러 告하니 僉尊들은 살피고 헤아려 주길 바란다고 하였다.

이상을 요약하면, 문제가 되었던 연보가 실린 별집의 중간은 저자의 관계 사실이 초간본에 모두 수록되지 못했다는 이유로 1896년에 문중父老가 발의하여 鄭夏默이 증편해서 1899년에 간행하였다. 별집의 重刊跋文에 의하면 이 계획은 1896년부터 시작되었는데, 초간에서 빠진 諡狀(宋時烈)과 墓表(權愈), 言行錄을 증보하고, 2권 분량의 少字雙行으로 되어 있던 年譜는 약간의 사항을 추가한 뒤 大字로 바꾸어 4권으로 재편하였다.

재편한 年譜에는 改定한 11자를 補遺한 후 이전에 문제가 되었던 字句도 그대로 남겨둠으로써 본손측과 하회류씨측의 의견을 모두 수용한 방향으로 간행되었던 것이다. 실제, 하회류씨측의 문제제기로 별집 중간이 다소 늦어졌지만, 통문이 발송될 당세 중간에 필요한 준비가 대부분 완료된 상태였던 것으로 보인다. 그렇기에 통문은 도내 사림들의 이해를 구하기 위한 형식적 절차였던 것으로 여겨진다. 또한 『同春堂集』, 『蒼石集』에 西厓관련 내용은 수정되지 않았다.

자료적 가치

이 자료는 西厓의 학통을 이은 愚伏 鄭經世의 年譜 간행을 둘러싸고 있었던 尙州의 愚伏本孫들과 河回의 柳氏들과 일종의 文字是非와 관련된 내용이다. 南人의 대표하는 두 가문이 분쟁하게 된 것은 동춘당 송준길이 우복의 연보를 작성하면서 西厓에 대하여 ‘先生’ 이라는 존칭을 생략한 것이 발단이 되었다. 처음 문집이 발간된 후 별집이 발간되기 까지 별다른 문제는 없었지만, 1821년 별집의 발간과 이후 문집의 중간이 있었다. 당시에도 연보의 내용을 原本대로 사용한 우복의 본손과 하회류씨간에 문제가 있었던 것으로 보인다. 그러던 것이 1896년 이후 別集의 중간을 준비하면서 하회류씨들의 공식적인 문제제기로 난항을 겪게 되면서 두 집안의 是非가 본격적으로 발발한 것이다. 문제를 제기한 부분은 年譜에서 愚伏에게는 ‘先生’이라는 文字를 사용하면서, 西厓에게는 諡號와 別號를 사용하고 ‘先生’이라는 글을 사용하지 않았다는 것이다. 이는 우복의 스승이자, 斯文의 존장을 당색에 의거해 존경치 않는 것이라고 하회류씨들은 판단하였으며, 이를 빌미로 우복 年譜의 편찬에 반대하는 입장을 천명하였던 것이다. 우복의 年譜편찬과 관련해 그 顚末을 기록한 것이 없어서 자세한 사정은 알 수 없다. 그런 점에서 이 통문은 조선후기 영남지역 門中是非의 일단을 보여준다는 점에서 자료적 가치가 있다. 이외에도 옥산서원(1899, 愚山修稧所·道南壇所)과 한국국학진흥원(1899, 愚山對山樓→屛山書院)에는 우복의 연보간행과 관련된 통문이 남아있어 참고가 된다.

정경세를 중심으로 그의 下系를 살펴보면 다음과 같다. 우복은 서애의 高弟로서 李滉→柳成龍→鄭經世로 이어지는 영남학통의 적전으로 인식되는 인물이다. 후일 그의 후손들이 영남학파에서 중요한 위치를 점하는 것도 정경세의 위상에 기인하는 바가 크다. 17세기 초반 정계와 영남학파에 미친 우복의 영향력은 매우 컸으며, 그로 인해 家格이 상승하고 자연스레 혼반도 확대 되었다. 우복은 진성이씨李堣(퇴계의 숙부)의 증손녀를 繼配로 맞이하여 안동권으로 혼반을 넓혔으며, 이후 長子 鄭杺은 경주양동의 李宜活(회재의 손자)의 딸과 혼인하고, 次子 鄭{木+學}은 상주의 명문 진주강씨 姜淵의 딸과 혼인하였다. 장녀는 盧守愼의 증손 盧碩命에게 출가하였다. 특이한 점은 次女를 黨色을 달리하는 宋浚吉과 혼인시켰다는 점에 있다. 송준길은 우복의 사위가 된 이후 약 10년 동안 상주에서 살았다. 이는 처남 鄭杺(1597~1625)이 29세의 나이로 단명한 것에 기인한 바가 크며, 이 과정에서 그는 우복의 행적을 정리하고 遺文을 수습하여 「愚伏年譜」찬술의 바탕을 마련하였다. 또한 송준길과의 인연은 우복 가문의 정치적 향배에도 중요한 의미를 지니게 된다. 송준길의 가계는 직계뿐만 아니라 외손 가계도 현달하였는데, 숙종비 인현왕후와 숙종대 노론의 중진 閔鎭遠은 그의 외손이었다. 이처럼 우복가문과 여흥민씨 사이에는 송준길을 매개로 한 인척관계가 형성되어 있었다. 후일 우복가문이 南人을 표방하였지만, 여타 영남 남인들의 정치적 몰락 속에서도 비교적 순탄하게 仕宦을 유지할 수 있었던 것도 이처럼 노론명가와의 戚分과 무관하지 않다. 우복의 손자 정도응(1618~1667)은 서애의 3자 柳袗의 사위가 되었는데, 그는 조부와 처부의 학문적 영향을 많이 받아 30대에 學行으로 명성이 높아서 遺逸로 천거되기도 했다. 도응의 손자인 鄭冑源(1686~1756)대에 이르러 鄭蕃이래로 8대를 세거했던 栗里를 떠나 愚山 移居를 단행하였다. 그의 손자이자, 정경세의 6세손인 立齋 鄭宗魯는 탁월한 문장과 학문을 바탕으로 退溪⇒西厓⇒愚伏으로 이어지는 학통의 적전으로 인식될 정도로 영남학파에서 차지하는 비중이 높았던 인물이다. 그는 우복 이래의 家學을 계승하면서도 大山 李象靖,百弗庵 崔興遠,南野 朴孫慶 등 당대 영남의 명유들을 종유하여 학문의 저변을 넓혔다. 또한 大山 門下의 3高弟(湖門三老) 로 통하던 川沙 金宗德, 審幾堂 黃啓熙, 損齋 南漢朝 등은 그가 가장 밀접하게 교유했던 인사들이었다. 후일 정종로가 학행으로 入仕 후에 정조의 신임이 두터웠던 데에는 그의 학행에 더하여 名臣의 冑孫이라는 점이 크게 작용한 것 같다. 1796년 정조가 예관을 보내 愚伏을 致祭하는 한편 정경세의 年譜를 어람코자 했을 때 정종로가 이를 淨書하여 봉납한 것도 이런 맥락에서 이해된다. 정종로의 문하에는 柳尋春·黃磻老 등의 문인들이 상당수 있었으며, 의욕적인 저술활동의 결과로『立齋集』, 『立齋別集』,『群書衍語』을 남겼다. 그의 사후인 1836년에는 문인과 후손에 의해 愚山書院에 배향되었으며, 그의 학통은 江皐 柳尋春⇒溪堂 柳疇睦을 통해 전수되어 영남학통의 주요한 골격을 이루었다. 정종로에 의해 확충된 우복가문의 성가는 아들 鄭象晉, 손자 鄭民秀에 이르러서도 커다란 변화없이 지속되었다. 정상진은 1827년 천거를 통해 선릉참봉을 지내냈고, 정민수 역시 1839년 천거를 입어 혜릉참봉에 임명됨으로서 비록 하급직이나마 사환을 지속하였다. 한편 정상진·정민수 대에 이루어진 또 하나의 특기할 사항은 역시 愚山書院의 건립일 것이다. 우산서원은 정경세의 주향처로서 1835년 정상관·정상리 등 우복 본손과 사림의 협조 속에 건립되었는데, 사당의 명칭은 崇道祠였다. 물론 정경세는 상주의 首院인 道南書院에 배향되었지만 그의 獨享處는 없는 상태였다. 이에 우복의 讀書處이며 후손들의 거주지인 愚山에 서원을 건립해야 한다는 논의가 일어나 1835년 10월 崇道祠를 건립하여 우복 위패를 봉안하게 된 것이다. 정민수 이후에도 진양정씨는 學行과 仕宦 그리고 영남명가들과의 혼맥을 바탕으로 영남의 유림사회에서 두각을 드러내며 世家의 가격을 유지해 나갔다. 정민수의 아들 정윤우는 1855년 道薦을 입어 禧陵參奉에 임명된 이후 掌樂院正, 司僕寺正 등 중앙의 요직을 역임하였다. 정윤우의 장자 鄭東奎는 1848년 문과에 합격하여 승정원주서·사간원정언·홍문관부교리 등과 三司의 淸要職을 수행한 文臣이었다. 그의 문과 합격은 우복의 직계로는 鄭經世·鄭杺에 이은 세 번째의 科慶으로서 가문의 영화가 지극하였다. 정동규는 의성김씨 김재공의 딸과 혼인하였는데, 金在恭은 정종로와는 大山門下의 동문이던 葛川 金熙周의 아들이었다. 김희주는 선조조의 명신 開巖 金宇宏의 후손으로 봉화海底里에 세거하였으며, 학식과 환력을 바탕으로 영남학파에서 커다란 영향력을 행사했던 인물이다. 정동규에 의해 새로운 전기를 마련한 우복가문의 科慶은 정동규의 아들 정의묵에게도 이어졌다. 정의묵은 상주의 名儒 溪堂 柳疇睦의 문인으로, 1879년 진사시에, 1885년에는 증광문과에 합격하였다. 사실 정의묵의 아버지 정동규는 촉망되는 문신이었으나 31세로 단명함으로서 관료로서 대성하지는 못했었다. 정의묵은 1894년 동학혁명이 발생하자 嶺右召募使로 활동하였는데, 일찍이 그의 조부 정윤우도 병인양요시에 소모사의 직책을 수행한 바 있다. 이는 기본적으로 정윤우·정의묵이 지닌 탁월한 역량과 중망에 바탕하는 것이지만, 우복 가문이 嶺右 최고의 명가임을 방증하는 것이기도 하였다. 이처럼 정의묵은 관료로서 현달을 구가하는 한편 위선사업에도 주력하여 1899년에는 鄭夏黙 등 同宗 인사들과 협모하여『愚伏別集』을 重刊하였고, 1901년에는 鄭經世의 墓碑를 건립하기도 했다.

『玉山書院誌』, 영남대학교민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『愚伏先生集』, 鄭經世, 한국고전번역원, 1991

『同春堂集』, 宋浚吉, 한국고전번역원, 1993

『龍洲先生遺稿』, 趙絅, 경인문화사, 1991

한국국학진흥원

『溪堂集』, 鄭海燦, 한국고전번역원, 2003

『愚伏集』解題, 金圻彬, 한국고전번역원

『古文書集成』88, 김학수, 한국학중앙연구원, 2008

이병훈,이수환