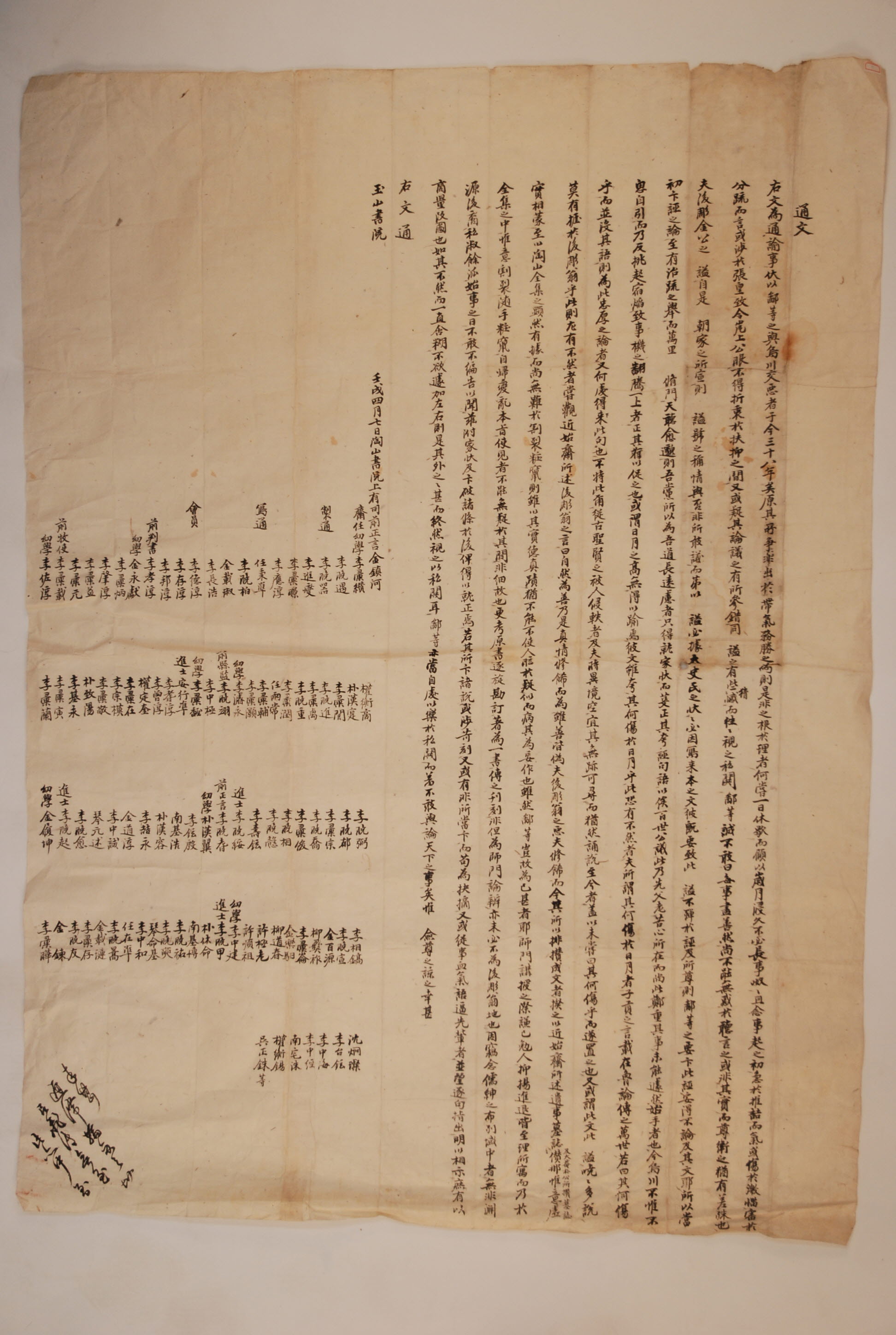

1862년 4월 7일陶山書院에서 後彫堂 金富弼의 諡號문제와 관련해 眞城李氏의 입장을 밝히는 통문

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1862년(순조 22)에 예안지역의 퇴계의 대표적인 문인인 광산김씨 김부필의 시호를 퇴계와 같은 ‘文純’으로 받은 것을 두고 진성이씨와 광산김씨 사이에 벌어진 문중시비와 관련된 것이다. 이 통문에는 진성이씨와 後彫堂 金富弼의 후손이 살고 있는 烏川의 光山金氏들과 사이가 나쁘게 된 경위와 그에 따른 옳고 그름을 알리는 내용이다. 본문에 의하면, 陶山書院이 烏川과 사이가 나쁜 것은 38년이나 되었다. 다툼의 근원은 혈기로 이기려 하기 때문이 아니라 이치에 근거하여 옳고 그름을 가리려 하기 때문이라고 하였다. 또한, 우리 도산서원이 모두 잘했다고 할 수는 없지만, 始初에 일을 밝히는데 급하여 감정에 지나치거나 말을 장황하게 늘어놓아 여러 사람에게는 사사로운 싸움으로 보이기도 했을 것이라고 하였다. 그러나 소문은 사실과 다르다. 後彫堂의 諡號는 조정에서 한 일로 감히 의론할 대상이 아니다. 그러나 諡號를 정하는 일은 사실과 실정에 근거해야 하는데도 잘못된 글에 의해 시호가 내려졌다. 그래서 그 글을 언급하지 않을 수 없다고 하였다. 즉, 당초에 잘못된 글을 상소로 올렸으나 궁궐과는 너무 멀리 떨어져 있어 임금에게까지 닿지는 않았다. 그래서 우리 집안에서는 멀리 생각해서 家狀에만 그 과장된 것을 바로잡고 후세의 공론을 기다리려 했다. 그런데 烏川 사람들은 자신들의 잘못을 인정하지 않고 묵은 불씨를 일으켜 일을 뒤집어놓았다고 하였다. 사람들이 이 일을 두고 『論語』의 말처럼 日月과 같이 높은 陶山書堂을 烏川사람들이 어찌 상하게 할 수 있겠는가 하고 말하지만 사정은 그렇지가 않다. 지금 바로잡지 않으면 나중에 잘못된 것을 믿기 때문이다. 近始齋 金垓과 大庵 朴惺이 쓴 後彫의 遺事와 墓誌는 옳은 것과 잘못된 것이 뒤섞여 있어 믿을 것이 못된다. 그래서 이제 믿을 수 있는 『陶山全集』에 근거해서 잘못된 것을 바로잡아 책으로 만들고 家狀에 덧붙이도록 한다고 했다. 그러니 僉尊들은 이것이 사사로운 싸움이 아니라는 것을 알아주기 바란다고 당부하였다.

鄕戰은 시대와 지역에 따라 각기 양상을 달리하여 전개되었는데, 이러한 향전에 있어서 불가결한 수단이 通文이다. 안동은 퇴계학파의 본산으로서 영남학파를 영도하는 위치에 있는데다가 유생수와 질적인 면에서 전국최고 수준을 유지하였다. 또한 陶山, 三溪, 虎溪, 屛山書院 등의 영향력 있는 서원과 계수관의 향교가 있다는 점에서 도내의 열읍 校院, 씨족, 문중으로부터 왕래되는 통문과 館學, 기호지방의 校院으로부터 주고 받는 통문도 그만큼 많았던 것이다. 이중에서도 특히 도산서원 통문은 퇴계를 제향하고 있는 영남의 首院으로 道內 유림사회에서 가장 권위가 있었다. 유림사회의 향전에 있어서 통문은 단순한 연락수단이 아니라 그 자체가 향전의 내용이어서 당시 향전의 실상을 파악할 수 있다. 18세기 이래 院祠의 발흥과 함께 안동유림은 학맥·지역·씨족·문중별로 분화, 분립되어 가기 주도권 장악을 위한 지역·가문·학파끼리 경쟁하였다. 그 결과 각종 辨誣錄, 辨破錄이 많이 보이듯이 안동지역의 향전에는 先賢·先祖의 ‘文字’시비로 인한 것이 많았다. 일례로 순조초에 안동유림은 屛虎是非의 본격적인 전개로 인해 양분되었는가하면, 禮安에서는 後彫堂 金富弼의 ‘文純’ 諡號문제를 두고 眞城李氏와 光山金氏 사이에 鄕戰이 한동안 계속되었다.

이상과 같이 본 통문은 諡號문제를 둘러싼 金·李 양 가문간의 文字是非를 알려주고 있다. 문제의 원인이 된 金富弼의 諡號는 1824년에 贈諡되었다. 이후 수십 년이 흐르도록 두 집안의 다툼은 계속되었다. 1826년(丙戌) 12월 禮安化民 金是珍 등이 安東府使에게 보낸 所志에 의하면 향내의 두 성씨(金,李)가 서로의 것을 지키려고 하는 것이 지금에 이르러 2년이 지났는데, 이씨들은 師弟가 같은 諡號를 쓴다고 성을 내고 道內에 통문을 내고 궤변으로 老先生의 文集을 파훼하고, 후조선생을 무고하여 욕보였다. 또한 한편으로는 諡狀을 짓고, 한편으로는 太學에 통문을 보내어 후조당의 爵諡를 破削하려는 계획을 도모한다고 하였다. 또한 이씨들 수백 명이 몰려와 洛川祠의 廟門을 부수고, 廟壁과 담장을 훼손하고 李繼陽과 李埴의 위판을 가져가는 일까지 있었다. 이처럼 초기의 시비는 수차례에 걸쳐 안동부사에게 사태의 부당함을 알리고, 나아가 禮曹에 까지 上書하였다. 이듬해인 1827년 2월에 城主에게 보낸 上書를 보면, 洛川祠에 合享하던 퇴계의 조부와 부친의 위판을 이씨들이 탈취한 뒤 太學의 啓賢祠를 모방하여 도산서원 옆에 별묘로 啓賢祠를 설립하고는 公議도 없이 分享하는 일이 진행되었다. 이후 두 집안간의 是非와 관련된 자료는 보이지 않아서 전개과정을 자세히 확인하기가 불가능하다.

다만, 1839년 1월 30일에 金濟允이 도산서원 첨존들에게 보낸 간찰에서 兩家 사이에 어떤 논의가 진행되었던 것으로 보인다. 간찰에서는 下溪에 後彫堂의 일로 누군가 單子를 돌리는 일이 발생하였고, 자신은 是非에 관한 말은 난처한 것이 많기에 누구라 지적할 수 없으니 헤아려 달라고 부탁하고 있었다. 난처한 것이 많다고 표현을 한 것으로 보아서 안동을 대표하는 兩家의 시비는 이들과 복잡한 이해관계로 얽혀있는 사람들이 많았음을 알 수 있다. 그것은 누대에 걸친 중첩적인 혼인으로 인한 혈연 내지 학연 등의 이유가 있었을 것이다. 한편으로는 많은 사람들과 가문에서 두 집안의 관계 개선을 위해 노력하고 있었을 것으로 짐작된다. 그것은 1862년 3월 8일에는 진성이씨 李孝淳 등이 光山金氏 문중에 單子를 보내온 것에서도 알 수 있다. 單子에서는 眞城李氏측과 光山金氏 문중은 後彫堂의 諡號 문제로 오랫동안 不睦을 거듭해 왔으므로, 두 가문이 함께 議論을 모아보자는 것이 주된 내용이다. 이 문서는 金富弼에게 文純이라는 諡號가 내려진 지 40년 후에 작성된 것으로, 동 가문에서 소장한 이른 연대의 所志類들에 비하면 매우 온건한 내용을 담고 있다. 그렇다고 해도 역시 분쟁의 지속선상에서 나온 것으로 당시 諡號 문제의 심각성을 엿볼 수 있다. 또한, 3월 10일에는 戚從 李萬淳, 李彙載가 간찰을 보내와서 양가의 관계 개선을 희망하고 있었다.

두 집안의 관계개선을 위한 노력은 동년 4월 7일에 옥산서원으로 보낸 본 통문을 보면 실패하였음을 알 수 있다. 진성이씨들은 자신들에 우호적인 인사들과 도산서원의 권위를 이용하여 자신들 행동의 당위성에 대하여 설명하고 있었던 것이다. 주지하다시피, 陶山書院 上有司 金鎭河 외 98명이 연명하여 옥산서원으로 보낸 통문의 내용은 진성이씨와 광산김씨 간의 是非와 관련된 것으로 1824년 후조당 김부필이 받은 諡號가 退溪와 같은 ‘文純’이라는 것이 원인이었다. 영남지역에서 퇴계는 절대적 존재로서 그를 존숭한다는 뜻에서 퇴계 이후 아무도 ‘문순’이라는 시호를 받지 않았다. 이런 묵계를 무시하고 광산김씨 문중에서 자기 선조인 김부필의 시호를 받았고, 퇴계 문중에서는 이를 퇴계에 대한 모독이라고 간주하면서 양 문중 간에 심각한 분쟁이 전개되었던 것이다. 특히 이 시비는 노론계의 대표적인 가문인 광산김씨 在京家門(畿湖系 : 金長生系)이 개입하면서 사태의 해결을 더욱 어렵게 만든 측면이 있다.

이후 광산김씨는 여전히 文純이라는 시호를 사용하고 있었다. 이는 도산서원을 중심으로 수많은 是非가 발생하여 광산김씨들과의 분쟁에 까지 신경을 쓰기 어려웠던 점도 작용하였다. 우선은 庶類들의 院任참여 요구가 있었다. 서류들은 경주 진사 李能模의 상소를 계기로 옥산서원에서 서류들에 대한 원임직 소통이 허락됨으로써 발단하였다. 이전에 정조의 정유절목 반포이후 서류들에게 향례시에 일부 참여가 허락되었다. 하지만 이에 만족하지 않고 원임직 전체에 대한 소통을 요구한 것이다. 결국 이 상소가 있은지 2개월 후인 1884년 11월에는 도산서원에도 서류소통의 관문이 도래하였고 이를 계기로 12월 12일에 분천(영천이씨) 이규섭, 월애(횡천조씨) 조양식, 단사(진성이씨) 이만홍이 관문에 따라 分任을 청하였다. 그러나 서원측은 院規에 따라 요청을 거부하자, 12월 20일에 풍산의 서류들이 통문을 보내와 강력히 성토하였다. 이듬해도 같은 사항이 반복되다가 1886년 1월 5일에 서류들의 서원에 난입하여 무력을 사용하는 사태가 발생하였다. 결국 도산서원 원임직 소통은 관의 개입으로 서류들의 승리로 결말이 났다. 이외에도 20세기 초에 들어 영천이씨 농암 이현보의 후손들이 퇴계의 학문연원 문제를 거론하면서 兩家사이에 심각한 분쟁이 발생하였다. 이로 인해 영천이씨들은 모두 도산서원 유안에서 削籍되었다.

자료적 가치

19세기 이후 영남지역의 각 문중 간에는 정도의 차이는 있겠지만 빠짐없이 크고 작은 시비와 갈등이 있었다. 향촌내 사족간의 갈등은 문중간 뿐만 아니라 문중내 파별 간으로 세분되면서 더욱 심각하게 전개되었는데, 이 시기 문중서원과 사우의 濫設도 이와 연관되어 나타난 현상이다. 서원, 사우로 대표되는 문중조직이 이러한 유림간의 각 종 분쟁에 있어서 중심적인 역할을 함으로써 더욱 치열하게 장기화 시키는 요인으로 작용하였던 것이다. 18세기 이후 문중의식의 확대로 야기된 이러한 문중시비에 재경가문이 후원세력으로 개입하는 경우가 많았다. 당시 서인 내지 노론계 당국자 중에는 영남에서 상경한 가문도 많고 또한 재경가문에서 낙향 정착하여 남인이 된 가문도 많았다. 이들 재경·재지세력은 남인·서인이란 정적관계에서 때로는 정치적 대결을 하기도 했지만 다른 한편에서는 이 시기 문중·친족의식이 확대되면서 宗中 ·門中사업 등의 명목으로 서로 접촉과 왕래가 있었고 따라서 문중의 이해가 결부된 문제에는 재경세력의 직·간접적인 협조가 많았다. 이 통문은 영남지역 내 문중시비에 재경세력이 개입된 단서를 엿볼 수 있는 자료라는 점에서 의미가 있다.

한국국학진흥원에 소장된 도산서원 고문서 중에는 1826년에 太學掌議 金氏 등이 陶山書院으로 후조당과 퇴계선생 諡號에 대한 안건을 보낸 통문이 있어서 3자의 의견으로 참고할 만하다.

後彫堂 金富弼(1516∼1577)의 자는 彦遇이며, 안동 예안 출신이다. 아버지는 大司憲緣이며, 어머니는 昌寧曺氏로 致唐의 딸이다. 1537년 진사시에 합격하여 성균관에 유학하면서 金麟厚와 교유하였다. 1556년 41세의 나이로 이황의 문하에 나아가 제자로서의 예를 올렸다. 이후 여러 차례 벼슬이 내렸지만 사양하고 학문에 정진하였다. 이에 퇴계가 그의 지조와 절개를 높이 평하였다. 1571년 퇴계가 사망하자 素衣·素帶·素食하며 心喪 1년을 행하였다. 아우 金富儀, 4촌형 金富仁, 4촌아우 金富信·金富倫, 고종 琴應壎·琴應夾과 한 동네에 살면서 학문을 토론하고 덕업을 권장하여 향리에서는 ‘烏川七君子’라 칭송되었다. 1570년 퇴계가 易東書院을 건립할 때 적극적으로 협조하였으며, 1574년에는 趙穆과 함께 도산서원 건립을 주도하였다. 구봉령·권호문·조목 등 동문들과 두루 교유하였으며, 학문과 행실로서 사림들 사이에 신망이 높았다. 1822년 이조판서에 추증되고, 文純의 시호가 내렸다. 예안의 洛川祠에 위패가 봉안되었다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『古文書集成-安東 烏川 光山金氏 後彫堂-』1 , 한국정신문화연구원 편, 한국정신문화연구원, 1982

이병훈,이수환