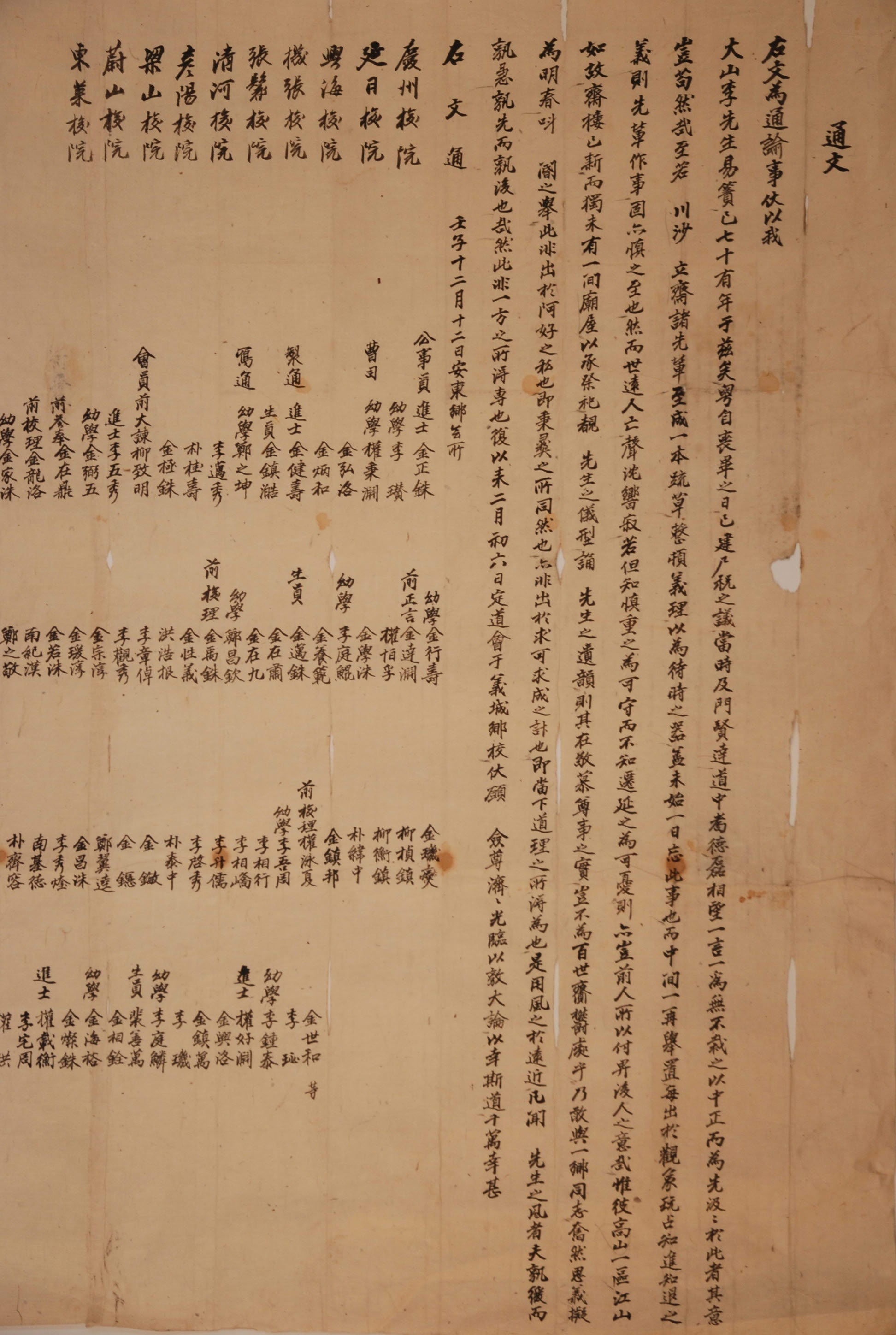

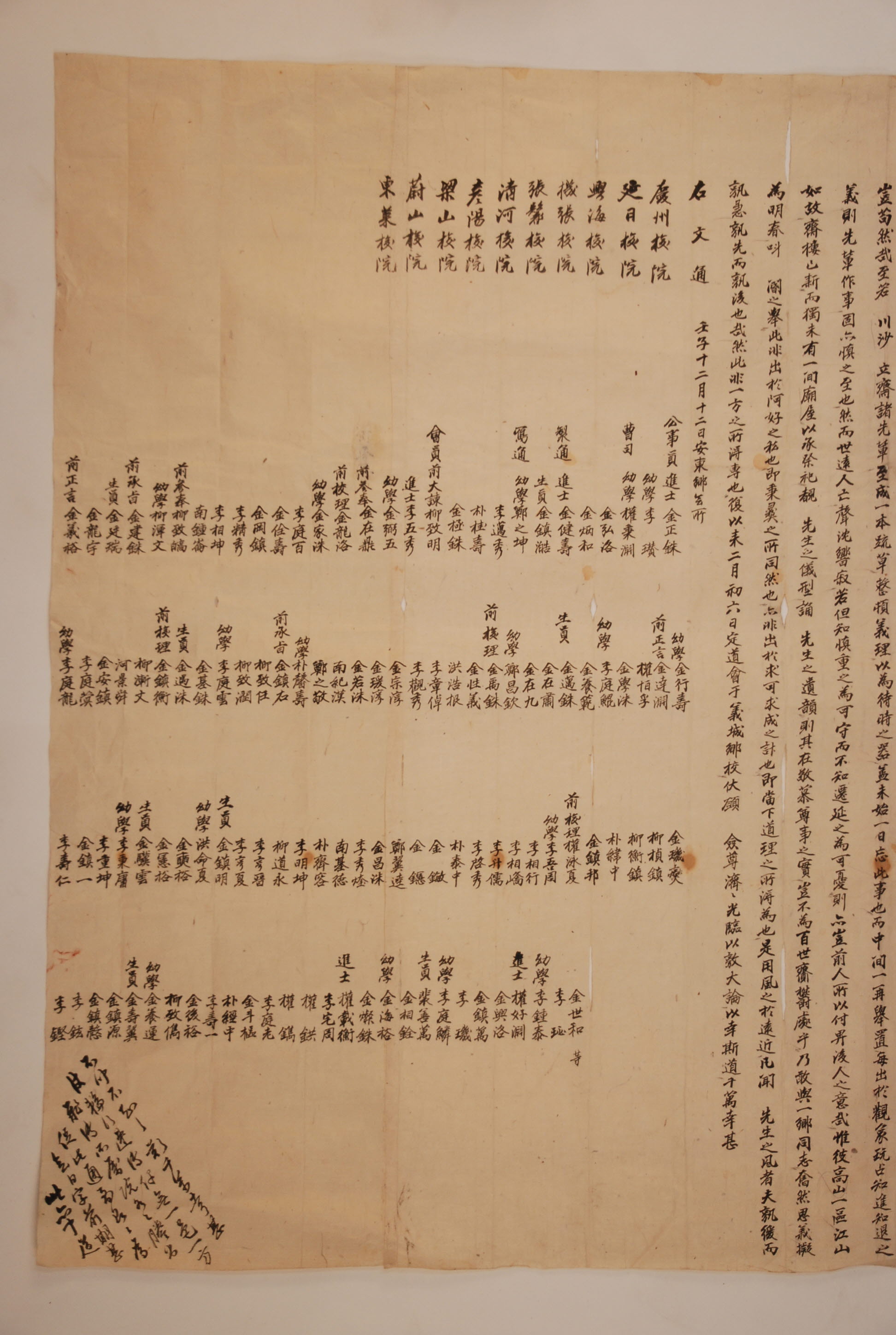

1852년 安東鄕會所에서 大山 李象靖 廟宇의 重修를 논의하기 위한 道會를 義城鄕校에서 개최하니 참석해 주길 요청하는 통문

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 大山 李象靖이 세상을 떠난 지 70여 년이 지난 뒤 廟宇를 다시 세우기 위해 대궐 앞에서 외치는 일에 관한 것이다. 大山의 廟宇 건립에 관한 議論은 장례를 마치고 나서부터 있었다. 당시 道內의 제자들 중에 연이어 배출된 출중한 인물들이 이 일을 최우선으로 삼았다. 川沙 金宗德(1724~1797)이나 立齋 鄭宗魯(1738~1816)와 같은 선배들이 大山의 廟宇를 설립해달라는 상소문을 작성하고, 그 당위성을 정리하여 때를 기다리며 한시도 이 일을 잊지 않았다. 그러나 도중에 변동이 생기고 신중히 일을 처리하다보니 일이 성사되지 않았다. 그런데 이제는 시간이 너무 오래되어 사람들의 관심에서 멀어져만 가고 있기에 더 이상 지체할 수 없어 뜻을 같이하는 고향의 사람들과 내년 봄에 대궐 문에 나아가 호소할 예정이라고 하였다. 이 일은 개인의 사사로운 정에서 나온 것이 아니라 모두가 공감하는 것이며, 일을 원만히 해결하는 최선의 길이라고 보았다. 또한 大山先生의 풍도를 들은 사람이면 누구나 나설 것이니, 오는 2월 6일에 義城鄕校에서 이 일과 관련해 道會를 개최할 예정이라고 하면서, 많은 사람들이 참가해 주기를 바란다고 하였다.

통문에서 말하는 李象靖(1711-1781)의 字는 景文, 호는 大山, 본관은 韓山, 安東府 一直 蘇湖출신이다. 退溪-鶴峯-敬堂-葛庵의 학통을 계승한 密庵 李栽의 문인이자, 外孫으로서 朱子-退溪 학문을 傳受하여 안동권에서 퇴계학을 크게 발전시킨 동시에 많은 제자를 양성하여 일군의 학파를 형성하였다. 詩文 및 저서로는 『大山集』․『理氣彙編』․『制養錄』․『退溪書節要』․『四禮相變通考』․『屛銘發揮』 등이 있다. 이중 『退溪書節要』는 대산의 대표적 저작으로서 1898년에 高山書堂 都有司 柳建鎬 등이 陶山書院에 통문을 보내 이 책을 간행하는 작업에 적극 동참해줄 것을 요청하면서, 『朱子書節要』와 짝을 이룰 정도의 중요한 서적이라고 평하고 있다. 이처럼 학문뿐만 아니라 仕宦에 있어서도 大山은 小․大科를 거쳐 내외관직과 예조참의․형조참의 등을 역임한 끝에 사후에 ‘文敬’이란 諡號가 내려졌다. 이상정은 18세기 퇴계학파를 계승 발전시킨 대표적인 학자라는 점에서, 그의 死後에 문인들을 중심으로 李滉과 그의 2대 제자인 柳成龍, 金誠一을 배향한 안동 최초의 서원인 虎溪書院(廬江書院)에 배향하자는 논의가 있기도 하였다. 이후 이상정이 학문과 후진 양성을 위해 1768년에 창건한 高山書堂 자리에 1789년 그를 배향하는 高山書院를 건립하였다. 서원은 濫享과 疊設 및 良丁冒占, 면세전 확대, 對民작폐 등 여러 가지 사회·경제적 폐단이 노출되기 시작하면서 국가의 제재조치를 받았다. 院祠에 대한 국가적 통제는 疊設과 濫設이 큰 사회적 문제로 대두하는 숙종조부터 본격화되어 그 말년에는 일단의 원사가 훼철되기도 하였다. 그러나 이때까지의 서원정책은 대체로 당파적 차원을 크게 벗어나지 못해 별다른 성과를 거두지 못하였다. 이후 1741년(영조 17)에 오면 전국에 걸쳐 173개소의 원사에 대한 훼철이 단행되었다. 1741년의 조치는 1657년(효종8)의 서원은 나라에 보고하여 허락을 얻은 뒤에야 설립할 수 있다는 朝令을 재확인한 것이며, 1714년(숙종40)의 「甲午定式」에 이거하여 1703년 이래로 나라에 보고하지 않고 설립한 원사들을 철거한 것이었다. 그렇기에 1741년 이후의 원사에 대한 국가의 정책은 이전 정책을 고수하는 한편, 서원의 私建과 임의 追享을 금지하였고 이를 어길 시에는 주모자는 유배를 보내고 막지 못한 지방관은 처벌한다는 명령이 계속 이어졌다. 하지만, 이후에도 원사폐단의 1차적 요인이었던 남설·첩설과 사회적 폐단은 제거되지 않고 더욱 악화되는 추세였다.

노론집권 하에서 영남지역의 院祠에 대한 制裁는 대체로 철저히 지켜지고 있었던 것으로 보인다. 서원 건립 허락을 얻어내는 방법은 유림들이 서원 건립을 수령이나 감사에게 요청하고 지방관이 중앙에 보고하면 조정에서 대신들이 임금에게 아뢰어 허락을 얻어내거나, 아니면 유림들이 禮曹에 직접 상소를 하여 狀題나 關文을 얻어야지 가능하였다. 노론 정권하에서 수령이나 감사에게 요청하여 남인의 대표적인물인 대산의 묘우 건립을 승인받기는 어려웠을 것이다. 물론, 예조에 직접 상소하여도 그 결과는 별반 다름이 없었을 것으로 짐작된다. 그렇기에 통문에서도 大山의 高弟인 金宗德과 鄭宗魯 등이 묘우 건립을 위한 上疏를 작성하였지만 당시에 上疏를 제출하지 않고 때를 기다렸다는 것도 정치적 상황과 밀접한 관계가 있었을 것을 짐작된다. 대산의 死後부터 논의된 묘우건립 문제는 결국 9년이 지난 1789년 高山書院을 건립하면서 목적을 이룰 수 있었다. 이들이 서원을 건립할 수 있었던 것은 정조연간 서원정책이 완화되었기 때문이다. 정책의 완화라는 것은 1786년 金尙憲書院(西磵祠)의 건립을 허락해 준 것을 가리킨다. 실제 『鄕事日錄』에는 西磵祠 건립을 허락한 후 嶺南의 여러 고을에서 이에 의거해 서원을 건립하였는데 1년 안에 얼마나 건립되었는지 알 수 없을 정도였다고 한다. 禁令하에서 원사를 건립하는 방법은 影堂, 里社, 書堂, 書齋 등을 세워 先賢을 모시는데 서원이나 사우처럼 위패를 모시는 것이 아니라 影幀, 紙牌, 紙榜 등을 두어 禁令을 피하였다. 그러다가 기회가 닿으면 유림의 公議라는 구실을 붙여 서원이나 사우로 승격시키고 있었다. 이상에서 高山書院 역시 高山書堂 자리에 廟宇를 세우고 公議를 내세워 서원으로 승격시킨 사례라 할 수 있다. 또한, 때를 기다린다 함은 결국 처벌을 피하여 서원으로 승격할 수 있는 시기를 기다린다는 것으로 이해할 수 있다. 그러나 이들이 마냥 세월이 변화기만 기다린 것으로 여겨지지는 않는다. 비록 정조대에 탕평정치의 영향으로 영조이래의 서원 禁令이 완화된 것은 사실이지만, 당시 영남지역 유림들의 서원 폐단은 여전히 큰 문제로 지적되고 있었다. 1782년 경상감사趙時俊가 備邊司에 올린 陣弊疏에서 서원 추향과 향사의 신설 폐단을 논하면서, 院祠의 追享, 新設은 나라에서 엄히 금지하여 여러 도에서 그 폐단이 그쳤는데 유독 영남 지방만 명령을 따르지 않고 있다고 하였다. 영남 유림들은 禮曹와의 인연으로 關文과 題音을 얻고자 기도하고 혹 옛날에 추배하였다고 하고, 혹 갑자기 黜享하고 旋享하기도 한다고 했다. 그리고 鄕黨이 사소한 일로 싸움터를 이루고 良丁을 은닉하는 淵藪가 되고 있다고 지적하였다. 그러면서 관찰사가 禁令을 어긴 곳을 일례로 허물어 굽힘 없는 뜻을 보이고, 금령이후에 예조의 관문과 제음으로 신설하고 추향한 것을 모두 허물도록 해야 한다고 주장하였다. 또한 추후에는 예조에서 마음대로 관문과 제음을 내지 못하도록 법을 만들고 筵臣들에게 稟處토록 하길 요청하였다. 이처럼 영남지역에서는 禁令에도 불구하고 여러 가지 이유를 붙여 원사의 新設과 追享이 진행되었음을 알 수 있다. 이러한 경향은 순조대 이후 금령이 유명무실화 되어 더욱 폭발적으로 증가하였으며, 유림이나 문인, 후손들은 경쟁하다시피 儒宮의 관례라는 등의 여러 구실을 붙여 影堂, 里社, 書堂, 祠宇, 別廟 등을 書院으로 승격시키기도 하였다. 그리하여 1797년 2월에는 朝臣들에게서 영남인들은 家廟를 鄕祠로 하고, 향사를 書院으로 만들어 서로 돌아가면서 본받아 없는 고을이 없다고 하니 진실로 큰 고질적인 폐단이라는 지적이 나오고 있었다. 이외에도 院祠의 新設과 追配가 점차 기강이 없어진다거나(1841), 첩설과 新建은 祖宗朝부터 금지하여 成憲을 이룬 것인데 근래 祠廟의 설립이 없는 고을이 없다(1862)고 개탄하는 소리가 나오기도 했다. 이러한 문제는 결국 대원군의 대대적인 원사 훼철령이 나오기 전까지 계속 진행되었다.

이상을 통해 보면, 이 통문은 이처럼 서원금령의 효력이 사실상 사라진 상태에서 廟宇 重修논의가 발의되고, 나아가 그것을 추진하기 위한 道會의 개최를 알리는 내용이다. 그러면서 안동을 중심으로 주변 고을의 제외한 慶州, 延日, 興海, 機張, 長鬐, 淸河, 彦陽, 梁山, 蔚山, 東萊 등지의 校院에 道會사실을 알리고 있다. 이들이 대산 묘우의 중수에 擧道적인 차원에서 일을 추진하는 것은 대산의 영남 내 위상을 반증하는 것이다. 대산의 문인록(『高山及門錄』)에 수록된 273인의 문인들은 주로 안동에 거주하고 있었지만, 이외에도 상주, 의성, 풍기, 순흥, 영양, 榮川, 용궁, 봉화, 영해, 선산, 청송 등의 인근 지역과 서울, 대구, 창녕, 밀양, 칠곡, 성주, 고령, 永川 등에도 거주하고 있다. 이는 대산의 학문적 위상 및 宦歷과 관련된 것으로 보인다. 결국 경주 등지의 校院에 통문을 보낸 것은 그 곳에 대산의 문인 내지 그의 후손들과 대산의 학풍이 미치는 곳들이었음을 알 수 있다. 또한 安東 鄕會가 개최한 장소는 高山書院으로 짐작된다.

자료적 가치

이상정은 18세기 퇴계학파를 계승 발전시킨 대표적인 학자라는 점에서, 그의 사후에 영남유림들이 중심이 되어 高山書院이 건립되었다. 그러나 이후 묘우가 퇴락하자 이를 다시 중수하자는 의논이 있었고 이 통문은 이를 추진하기 위한 道會의 개최를 알리는 내용이다. 일반적으로 조선후기 서원, 사우의 건립, 중수 등은 문인이나 鄕人들에 의해 발의되어 공론을 모아 건립되는 데, 이 통문은 그 과정을 파악할 수 있는 자료라는 점에서 의미가 있다.

고산서원은 이상정의 학덕을 기리기 위하여 1789년 사림의 공의로 건립되었다. 1868년 서원 철폐령으로 훼철되었고 그 이후에는 享祀만 지내 왔다. 1977년 高山精舍와 百承閣을 보수하고, 1984년과 1985년에 강당인 好仁堂, 묘우인 景行祠, 東齋인 淸臨軒을 중수하였다. 1985년부터 유림의 공의로 대산의 아우인 李光靖을 배향하고 있다. 사당인 경행사와 강당인 호인당이 前學後廟의 법식에 따라 배치되었고, 전면 좌측에는 고산정사가 있다. 경행사 전면 좌우에 자리하고 있는 백승각과 청림헌은 향교의 동재·서재와 같은 기능을 수행하는 건물이나 현재는 서고로 사용하고 있다. 고산서원은 1985년 10월 5일 경상북도 기념물 제56호로 지정되었다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『안동의 향교와 서원』, 안동지역향교서원발전협의회, 안동지역향교서원발전협의회, 2005.

『안동문화재대관』, 안동시, 안동시, 2007

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001.

『역사학보』181, 윤희면, 역사학회, 2004

『국문학논집』9, 단국대학교, 1978

『高山及門錄』1-2, 秦相龍 編, 국립중앙도서관 소장본(1940 編)

이병훈,이수환