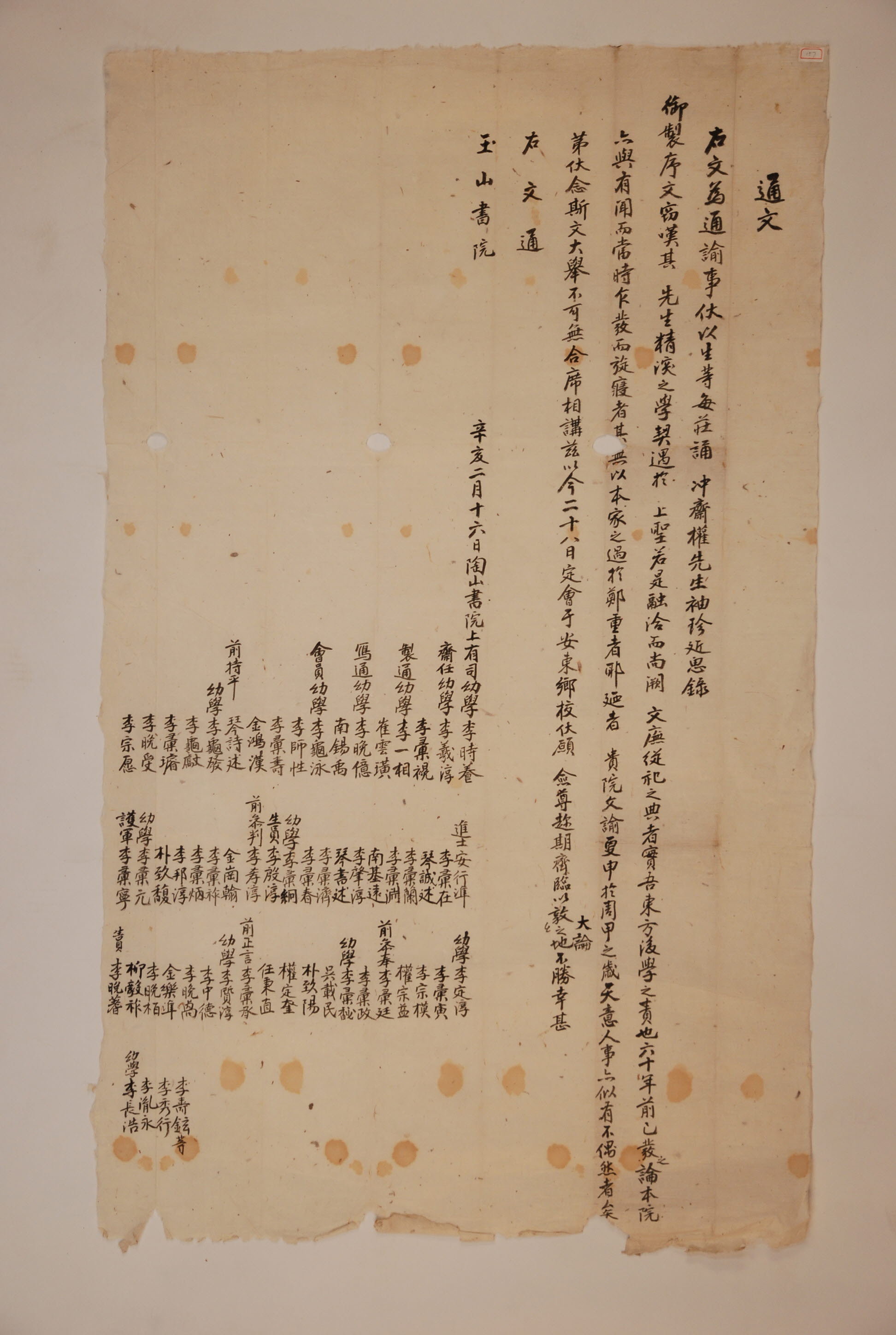

1851년 2월 陶山書院에서 玉山書院으로 冲齋 權橃의 文廟配享과 관련한 논의를 安東鄕校에서 갖자고 제안하는 내용의 通文

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 中宗때의 학자인 冲齋 權橃의 문묘배향에 대해 논의하자는 내용의 글을 陶山書院에서 玉山書院으로 보낸 것이다. 冲齋의 袖珍本 『近思錄』에 있는 御製序文은 그의 뛰어난 학문과 임금의 총애가 남달랐기 때문이다. 그런데 그런 분이 배향되지 않는 것은 후학의 책임이 아닐 수 없다. 이 문제를 이미 60년 전에 陶山書院에서 발론이 있었지만, 그러한 소식을 들은 바가 없다는 것은 당시 잠깐 발의되어 의견이 돌다가 잠잠해졌기 때문이다. 그런데 60년이 지난 지금 玉山書院에서 통문을 돌려 이 문제를 다시 제기하니 이는 우연이 아닌 하늘의 뜻인 것이다. 이에 斯文이 대거 合席하여 相議하는 것이 우선이니 오는 28일 安東鄕校에서 모임을 가지고 이 문제에 대해 논의했으면 다행이겠다고 하였다.

權橃(1478~1548)은 安東출신으로 1507년 문과에 급제한 후 藝文館檢閱, 弘文館修撰 등을 거쳐 禮曹判書, 議政府右贊成에 올랐다. 그는 己卯士禍에 연류되어 한때 파직되었으며, 乙巳士禍 당시에는 李彦迪과 더불어 사림파를 대표하는 領首로서, 戚臣정치에 대항하다 被禍되어 유배된 후 賜死되었다. 조선왕조는 학문을 숭상하였기 때문에 학문의 정통성 확보가 곧바로 집권의 명분과 연결되었다. 文廟에 배향된다는 것은 조선왕조 국가통치 이념인 유학의 학문적 정통성을 계승하였음을 확인하는 것이라는 점에서, 각 정치세력 간에 매우 중요한 관심사였다. 이 통문에서 언급한 바와 같이 18세기 말에 權橃을 배향하는 三溪書院이 아닌 조선후기 영남 남인계를 대표했던 陶山書院에서 文廟配享 論議가 나온 것도 이 같은 연유에서이다. 또한 이 통문이 나오기 이전에 玉山書院에서 權橃의 문묘배향을 위한 통문을 발의한 것은 玉山書院의 배향자인 李彦迪이 乙巳士禍 당시 權橃과 더불어 사림을 대표했던 영수로서, 같이 被禍되었다는 점이 고려되었다고 보인다.

仁祖反正 이후에는 집권세력인 西人 내지 老論系 인사만이 文廟에 배향되었고, 남인계 인사로서 文廟에 배향된 인사는 없었다. 따라서 영남의 남인계는 서인 내지 노론계의 자파 인사들의 문묘배향에 儒疏로서 강력히 반대 입장을 표명하면서 한편으로 영남인사들의 문묘배향을 추진해 나갔다. 그렇기에 역대의 嶺南儒疏 가운데 큰 비중을 차지하는 것은 ‘陞廡’운동과 관련된 것이 대부분이다. 이 儒疏들은 시대별·정치적 변동에 따라 그 성격과 주체가 달리 나타난다. 1575년 東西分黨이전 東方儒賢의 승무운동은 중종연간 趙光祖 일파에 의해 처음 전개되어 그 결과 鄭夢周가 문묘에 종사되었다. 그 뒤 선조 초에 이르러 金宏弼, 鄭汝昌, 趙光祖, 李彦迪 등의 이른바 ‘東方四賢’의 승무운동을 館學儒生과 8도 유생이 번갈아 儒疏를 전개하다가, 1570년 李滉이 사망하자 그를 포함한 ‘五賢’의 승무운동이 진행되었다. 이러한 움직임은 재조신료들에게로 확대되어 갔으며, 그 결과 1610년에 이르러 비로소 五賢의 문묘종사가 결정되었다. 하지만, 五賢의 승무운동이 전개되는 가운데 黨派에 따라 士論이 분열되어 자연스레 儒疏도 당색을 강하게 띠면서 종래의 儒疏와는 상당한 변질을 가져오게 되었다. 이와 관련한 대표적인 사례가 효종 즉위이후 李珥와 成渾의 문묘종사를 두고 전개된 서·남인 간의 대립이었다. 인조반정이후 집권한 西人은 公論임을 내세우기 위해 成均館 유생을 동원하여 李珥와 成渾의 문묘종사를 청하는 상소를 올렸다. 이 소식을 들은 安東儒林은 그에 반대하는 상소를 올리기 위해 도내 列邑校院에 통문을 돌려 所會를 개최하고, 柳㮨을 疏首로 선출한 후 950명이 연명한 擧道적인 ‘牛栗陞廡反對疏’를 1650년 2월 22일에 奉呈하였다. 이후 西·南人 간에 朝野를 막론하고 치열한 찬반 是非가 발생하였는데, 그 결과 文廟의 牛栗 位牌는 집권파의 당색에 따라 置廢가 거듭되었다.

영남남인은 甲戌換局을 계기로 정권에서 완전히 축출되었다. 후대에 이르러 정조의 배려로 잠시 득세를 하기는 했지만 영남남인은 여전히 서인 혹은 노론의 위세에 눌려 중앙정계로의 진출에 어려움을 겪었다. 뿐만 아니라 上疏 등을 통한 정치적 의견 표출도 상소의 봉입을 담당하는 부서들을 장악하고 있던 서인세력들의 방해로 번번히 좌절되는 상황을 맞이하였다. 한편, 英祖는 유생의 上疏가 빈발하자 모든 儒疏는 성균관을 통해 제출하도록 조처했다. 이때 제출되는 유소는 반드시 성균관 掌議의 확인(謹悉)을 받아야 했는데, 성균관 역시 서인이 장악하고 있는 상황이라 영남 유림 입장에서는 謹悉을 받아 상소를 올리는데 여러 가지 어려움이 있었다. 이와 같은 상황을 돌파하기 위하여 公論이라는 명분을 내세워 상소봉입 과정에 가해지던 서인의 방해공작을 무력화시키기 위한 방안을 고안했는데, 이것이 바로 萬人疏였다. 이 만인소는 仁祖反正 이래 줄곧 소수자의 위치에 있던 영남 남인들이 자신들의 정치적 열세를 극복하는 돌파구였던 것이다.

현재까지 알려진 조선시대 상소 가운데 규모면에서 만인소에 근접한 것은 대략 7건이 알려져 있다. 우선은 1792년 嶺南儒生 李堣를 疏首로 하여 2차례에 걸쳐 봉정한 ‘思悼世子伸寃疏’ 가 있다. 당시 2차례 모두 만 명이 넘은 嶺南儒林들이 연명하였다. 이후 1823년에는 서얼의 관직임용을 허용해 달라는 ‘庶孼差別撤廢疏’가 있었는데, 당시 전국적으로 약 만 명에 가까운 庶孼들이 연명하였다. 1855년에는 李彙炳이 疏首가 되어 ‘思悼世子追尊疏’가 만 여명의 영남유림이 연명하여 봉정하였다. 1871년에는 鄭民秉을 疏首로 영남유생 만 여 명이 연명한 ‘書院毁撤反對疏’가 있었다. 이외에도 ‘大院君奉還疏’(1875), ‘斥邪萬人疏’(1880), ‘服制改革反對疏’(1884) 등이 있었다. 이처럼 소위 만인소는 一道내지 一國 儒林들의 이해와 상관되는 사안에 대하여 추진되었음을 알 수 있다. 이외에 諸賢들의 陞廡와 관련된 것이 있었다. 純祖연간에 柳成龍, 金誠一, 鄭逑, 張顯光 등 이른바 ‘嶺南四賢’의 文廟配享을 추진해 나갔는데, 각 가문별로 각종 是非가 일어나면서 嶺南儒賢에 대한 개별적 문묘종사가 추진되었다. 하지만, 이들 儒賢은 생전에 당쟁에 직·간접적으로 연관이 있었기에 노론의 집권 하에서는 사실상 이들의 문묘종사는 어려운 상황이었다. 그럼에도 이를 추진한 것은 영남 남인들의 仕宦 단절로 인해 顯祖를 내세워 그를 顯揚함으로써 사회적 지위를 유지해 왔지만, 純祖代 이후 院祠의 濫設과 신분제의 붕괴, 양반사족간의 갈등심화 등으로 인해 새로운 전기를 마련할 필요가 있었다. 문묘종사를 그러한 상황의 돌파구로 보였던 것이다. 그러나 문묘종사는 一道 나아가 一國의 公議가 필요한 일이었다. 이에 嶺南四賢의 후손 및 문인가문이 중심이 되어 擧道적인 움직임을 보였던 것이다. 하지만, 19세기 이래 해당 가문별로 상호간의 位次 및 文字是非 등으로 인해 끝까지 함께 하기 어려웠다. 이후 각 가문별로 문묘종사를 추진하였지만 擧道적인 公論을 이끌어 내기에는 부족하였다.

이처럼 인조반정이후 영남 내지 남인계 인사의 문묘종사가 全無한 상황에서 李珥·成渾 이래로 金長生·金麟厚·趙憲·金集·宋時烈·宋浚吉·朴世采 등 서인계 인물들의 연이은 문묘종사는 남인들의 정치적·사회적 입지를 더욱 축소시켰으며, 내부적으로는 분열과 반목이 확대되는 한 요인이 되었다. 이런 시기에 분당이전의 인물들 중 문묘에 종사할 만한 인물로는 晦齋와 더불어 16세기 전반 사림파를 대표했던 權橃뿐이었던 것이다. 그렇기에 영남 남인을 대표하는 陶山書院에서 그의 문묘종사를 위한 시도를 60년 전에 이미 했었으며, 본 통문이 발송하던 시기에는 또 다른 首院인 玉山書院에서 재차 冲齋의 문묘종사를 추진하였던 것이다. 본 통문을 통해서 알 수 있는 것은 이상의 내용이다. 하지만, 冲齋宗宅에 보관중인『冲齋陞廡請願萬人疏』를 통해 이후의 전개상을 대략적이나마 추측할 수 있다. 이 만인소는 본 통문이 있은 지 2년 후인 1853(癸丑)년 5월에 進士沈東箕 外 3,195명이 연명하여 奉呈한 것으로, 嶺南儒生들이 아닌 경기도·충청도·강원도의 유생들이 연명한 것이다. 상소의 본문에 자신들이 權橃과 李滉의 학문적 영향을 받은 後生이라고 밝힌 점으로 보아 畿湖南人들로 파악된다. 또한 1852년 영남의 유생들이 一世의 公論에 따라 同聲으로 권벌의 문묘종사를 청하는 상소를 올렸다고 밝히고 있다. 당시의 嶺南에서 陞廡疏를 발의한 주체는 확인할 수 없지만 본 통문에서 밝힌 것처럼 옥산서원에서 통문을 발의하고 도산서원에 이 문제를 가지고 논의를 제안 한 후 본격적으로 陶山 내지 玉山書院을 중심으로 혹은 兩院이 협력하여 公議를 모아 ‘冲齋陞廡疏’를 준비한 것으로 보인다.

1852년 嶺南儒疏에 대한 哲宗의 批答에는 "文定公 權橃의 學術과 名節에 대해서는 文成公 李珥부터 확정된 논의가 있어왔다. 士林의 百世의 논의(院享)는 마땅히 이와 같아야 한다. 그러나 文廟에 종사하는 일의 결정은 지극히 신중해야 한다. 너희들은 다른 날 公論이 다시 일어날 때를 기다리도록 하라"고 했다는 것으로 보아 정중히 거절하였음을 알 수 있다. 이에 1853년 沈東箕 등은 己卯·乙巳士禍 당시 趙光祖와 李彦迪 兩賢이 士林의 宗主가 되었는데 이들과 冲齋는 서로 道義의 교유를 맺고 있었고, 出處義理에 있어서도 부합되는 면이 있다고 하였다. 또한 正祖가 지은 冲齋의 袖珍『近思錄』의 序文에서도 특별히 李滉과 함께 冲齋를 幷稱하고 있다고 했다. 그러면서 이들 4賢은 같은 시기에 살면서 똑같이 덕을 쌓았고, 모두가 一代의 宗師가 되어 후세사람들에 의해 존숭되었다는 점에서 전혀 다를 바가 없는데도, 3賢은 문묘에 종사되었고 충재만이 수백 년이 흐르는 동안 그렇지 못하다고 개탄 하였다. 아울러 盛典이 이지러져 사라지고 公議가 탄식하고 답답해하는 양상이 극에 달하였기에 더 이상 기다리지 못하고 승무소를 올리게 되었다고 하였다.

실제, 先賢의 문묘배향에는 유림의 公論외에도 국왕의 의지가 매우 컸다. 유교를 國是로 하고 있는 선현존숭의 극점이라 할 수 있는 문묘 배향은 개인적 영달뿐만 아니라 그와 관련된 유림 전체의 관심사이기도 하였다. 그렇기에 문묘에 종사되는 것은 書院에 제향하는 것과는 그 의미가 매우 달랐으며, 국가나 개인 모두 신중히 처리하고자 했던 것이다. 1790년 3월 正祖는 金麟厚의 문묘종사를 청하는 상소의 批答에서 앞서 여러 선비들을 문묘에 종사할 적에도 상소를 올린 즉시 윤허를 한 적은 없었는데, 우리나라의 邦典이 그러한 것이라고 하였다. 또한 그렇게 하는 것은 斯文을 높이고 聖廟를 높이기 위한 것이기에 자신도 (金麟厚를)정중하게 여기면서 선뜻 허락하지 못하는 것도 역시 이러한 뜻이라고 하였다. 이를 보면, 문묘에 배향은 매우 엄중하기에 신중을 기한다고 하면서, 수차례 陞廡의 청을 거절하는 것이 관례처럼 보이기도 한다. 결과적으로 1852년의 영남유생의 승무소와 1853년 타도 유생들의 승무소는 왕의 거부와 時宜가 맞지 않아 실패하였으며, 이후 冲齋의 문묘종사와 관련된 추가적인 儒疏는 확인되지 않는다.

자료적 가치

이 통문은 조선후기 지역에 있어서 문묘종사 운동의 한 사례를 볼 수 있다는 점에서 자료적 가치가 있다. 학문의 정통성 확보가 곧바로 집권의 명분과 연결되었던 조선왕조에 있어서 문묘종사는 각 가문 내지 학파 간에 중요한 관심사였다. 따라서 조선후기에는 각 가문별 또는 학파별로 그들의 先祖 내지 그들의 학문적 연원을 문묘에 종사하려는 노력을 경주하였다. 이후 儒林들은 權橃의 文廟從祀를 위해 萬人疏를 준비하기도 하였다. 이 만인소는 권벌을 배향하는 三溪書院에 소장되어 있다.

冲齋 權橃의 陞廡와 관련한 자료는 매우 소략할 뿐만 아니라 자료의 열람이 용이하지 않다. 그렇기에 三溪書院에 소장하고 있던 「冲齋陞廡請願萬人疏」를 번역한 내용 전체를 기재하여 참고할 수 있도록 한다.

[本文] 京畿道 忠淸道 江原道 儒生 進士 沈東箕 等은 진정 황공한 마음으로 머리를 조아리고 조아려 백번 절하면서 주상전하께 삼가 말씀 올립니다. 엎드려 생각건대 하늘이 우리나라를 도운 덕분에 列聖들이 서로 이어 나옴으로써 나라를 다스리고 백성을 가르치는 도리가 훌륭하고 명백하게 되었으며, 眞儒들이 배출되어 서로 道學을 강론하며 밝힘으로써 계통을 이어가며 열어가는 사업을 널리 펼치게 되었습니다. 그들의 공적은 社稷을 보존했으며, 그들의 은택은 후세에까지 미쳤습니다. 그렇기 때문에 그들은 살아서는 현명한 군주들이 尊信하는 대상이 되었으며, 죽어서는 聖世가 崇報하는 존재가 되었던 것입니다. 그들의 위패가 文廟의 東廡와 西廡에 봉안될 때 앞서거니 뒤서거니 서로 바라보게 됨으로써 道統은 그것으로 말미암아 추락하지 않았고, 유학은 그것에 의지해 크게 밝아졌으니, 어찌 대단한 일이라 하지 않을 수 있겠습니까. 그렇지만 斯文이 드러나고 어두워지는 것은 자주 반복되는 편이지만 文廟의 禮典은 지나칠 정도로 무거워 마땅히 享祀해야 할 儒賢이 있다고 하더라도 배향이 이루어지지 않으니 이것이 어찌 儒門의 缺事가 아니고 聖門의 闕典이 아니겠습니까.

크게 생각해보면 우리 정조대왕께서는 上聖의 자태를 타고났을 뿐만 아니라 君師의 채무도 겸하면서 精一한 義理를 堯舜이 성취한 교화에 곧바로 연결시킴으로써 周나라 文王에 결코 뒤지지 않는 업적을 남기셨습니다. 무릇 유학을 숭상하고 道理를 중시하는 방책으로 表彰할 만한 일을 세상에 널리 드러내도록 하지 않음이 없었습니다. 일찍이 先正臣 文定公 權橃이 소지하고 있던 『近思錄』袖珍本을 大殿에 들여오도록 명령하고는 거기에다가 직접 서문을 지으면서 말씀하시기를 ‘대개 당시(1540:중종 35년) 慶會樓에서 꽃을 감상하는 연회를 열고 있을 때 왕이 이미 취한 몇몇의 신하들에게 술을 더 권하면서 즐거움에서 일어나는 글들을 이어가며 짓도록 하였다. 임금과 신하가 한 지붕 밑에서 서로 자리를 맞대고 앉아 힘쓰고 힘쓴 것이 무릇 道體의 本原과 存養의 공부에서 시작하여 齊家治國의 방법에 이르기는 것이었다. 道統과 異端의 변별에 대해 처음부터 끝까지 모두 여기에 설명되어 있다’고 하셨습니다. 또 말씀하시기를 ‘내가 世孫으로 있을 때 文純公 李滉이 갖고 있던 『手訂心經』을 구하여 보았다. 두 책의 義例가 서로 표리의 관계에 있다는 사실을 확인하고는 兩賢의 事蹟이 서로 근사하다는 사실을 알게 되었다’고 하셨습니다. 또 『心經』한 질을 내려주시면서 奎章閣 閣臣들에게 나누어서 서문을 쓰도록 하시기도 했습니다. 이는 대개(권벌이 연회장에서 떨어뜨린) 袖珍本을 中宗이 돌려주도록 지시한 진정한 의도를 우러러 받들고 英祖가 더하여 내려준 항상 근본이 되는 心法을 공손하게 준수한 가운데 先正의 학술을 세상에 널리 알려 다시는 아쉬움이 남지 않도록 하기 위한 것이었습니다.

아! 멋지고 대단한 일입니다. 앞의 聖上과 뒤의 聖上이 보시는 것이 동일했을 뿐만 아니라 十行의 綸音도 영원히 세상을 밝게 비출 것입니다. 무릇 우리 동방에서 儒冠을 쓰고 儒服을 입은 자들 가운데 누군들 감격에 겨워 눈물을 흘리지 않겠으며 유학을 존중하고 학문을 중시하는 것을 근간으로 했던 聖上의 생각을 모여서 칭송하지 않겠습니까. 저희들은 권벌, 이황의 학문의 영향을 받은 후생들입니다. 당연히 어떻게 좁은 견식으로 큰일을 헤아리는 망녕된 짓을 더하면서까지 보잘 것 없는 주장을 담은 상소를 할 수 있겠습니까. 그렇지만 가만히 걱정이 되는 것은 세대가 너무 오래 지나가버린 데다 백성들의 마음도 바뀌어 어두워지게 되었다는 사실입니다. 이에 감히 방책 가운데 단서가 될 만한 것을 모든 선배들이 이미 확정한 논리에 근거하여 상소로 한두 가지를 말씀드리도록 하겠습니다.

아! 생각건대 권벌은 천부적인 자질이 밝으면서도 순수했으며 기품은 강직하면서도 정직했습니다. 혼자서 묵묵히 앉아 道의 근간을 기약하되 사승관계는 갖지 않았습니다. 안으로의 인성함양을 밖으로의 올바른 처신에 적용하는 것이 분명하고도 통달한 면이 있었습니다. 그 학문은 『春秋』를 근본으로 삼았고, 門路는 朱子를 스승으로 삼았습니다. 행동과 사유가 서로 위배됨이 없었으며, 생각하는 것과 처신하는 것에 간격이 없었습니다. 일찍이 『近思錄』한 책을 잠시라도 놓지 않고 수중에 지니고 있었으며, 몸을 돌보지 않고 經筵에서 자신의 생각을 피력할 때에는 반드시 바른 마음으로 일관했습니다. 그리고 왕에게는 정밀하면서도 축적된 공적을 쌓아 높고도 밝으며 넓고도 큰 경지에 이를 수 있도록 할 것을 힘써 陣達했습니다. 평온하면서도 넓은 마음가짐으로 心地는 밝으면서도 분명했습니다. 道를 이루고 德을 세운 가운데 임금으로 하여금 道에 이르도록 인도함으로써, 위로는 제왕으로서의 자질을 갖추도록 하는데 기여하면서 아래로는 백성들에게 그 혜택이 미칠 수 있도록 유도했던 것입니다.

己卯年(1519:중종 14) 趙光祖 등 기묘사림들과의 회합을 통해 士禍가 일어날 기미를 훤히 알고서는 外職에 보내주도록 왕에게 힘써 요청했습니다. 그러자 전혀 사화에 대한 기미가 나타나지 않은 상황에서 北門의 禍(己卯士禍)가 일어나게 되었던 것입니다. 『周易』에 "君子는 幾微를 보아가며 움직이되 종일토록 기다리지 않는다"고 한 말은 바로 이를 두고 한 것이 아니겠습니까? 다시 乙巳年(1545:명종 즉위년) 사화가 일어나 고난스럽고도 급박한 상황이 전개되자 조정의 모든 관료들이 겁에 질려 벌벌 떨면서 누구도 감히 나서려 하지 않았습니다. 그러나 권벌만은 전혀 놀라거나 두려워하는 기색을 보이지 않은 채 곧은 말과 바른 논리로 權凶들의 기세를 꺽어버림으로써 國是가 크게 안정이 되도록 했던 것입니다. 그럼에도 불구하고 졸지에 그에게 반감을 가진 무리들이 고슴도치 털처럼 일어나 물의를 일으킴에 따라 인적마저 드문 외지인 朔州변방으로 쫓겨나 鵩鳥賦(前漢의 賈誼가 長沙로 쫓겨날 때 스스로 불우함을 슬퍼하여 지은 글)를 다시 잂조리지 않으면 안 되었습니다. 이는 진정 斯文이 횡액을 만난 것으로 이 사태에 대해 사람들이 모두 우려하지 않은 바가 없었습니다.

그의 행보가 독실했다는 사실과 함께 조정에서 했던 일의 본말이 어떠했는지에 대한 상세한 내용은 모든 儒賢들이 기록한 글에 수록되어 있습니다. 어떤 사람은 ‘본래부터 책읽기를 좋아했으며 독서하는 것을 폐하거나 잊어버린 적이 없었다’고 평가했고, 어떤 사람은 ‘순수함이 돋보이는 면이 있었고, 천성 역시 호방한 면이 있었다’고 평가했으며, 어떤 사람은 ‘(三皇五帝의 저술인)三墳五典을 깊이 연구하며 오로지 성인만을 모범으로 삼았다’고 평가했고, 어떤 사람은 ‘爲己의 학문을 배우는데 힘을 쏟으며 근본을 갖추고 양성하는데 매진했다’고 평가하기도 했습니다. 또 어떤 사람은 ‘나라의 안위를 한 몸에 맡은 重臣이라 할 만하다’고 평가했으며, 어떤 사람은 靑天白日에 비유하기도 했습니다. 이 같은 평가는 한결같아 영원토록 바뀌지 않는 定論이라 할 수 있는 것이니, 어찌 저희들의 번거로운 陳疏가 있기를 기다려야 하겠습니까. 옛날 五賢臣(金宏弼·鄭汝昌·趙光祖·李彦迪·李滉)이 文廟에 종사될 당시 文成公 李珥(1536~1584)가 이미 권벌도 함께 幷享해야 한다는 논의를 제기한 적이 있었습니다. 당시의 公議가 대개 이와 같았습니다. 지난해 영남의 유생들은 一世의 공론에 따라 모두 같은 목소리를 내며 권벌의 문묘종사를 청원하는 상소를 올렸습니다. 그때 왕은 批答에서 말씀하시기를 ‘忠定公의 學術과 名節에 대해서는 文成公 李珥부터 확정된 논의가 있어왔다. 사림의 百世의 논의는 마땅히 이와 같아야 한다. 그러나 文廟에 從祀하는 일의 결정은 지극히 신중해야 한다. 너희들은 다른 날 公議가 다시 일어날 때를 기다리도록 하라’고 하셨습니다. 저희들은 시골에서 몸을 움츠린 채 엎드려 있다가 이러한 은혜로운 비답을 듣고서는 서로 손뼉을 치며 환호하는 와중에서도 ‘정말 대단한 일이다. 왕께서 어떻게 그런 말씀을 하실 수 있었을까? 三朝께서 禮를 숭상하시려는 의도가 이렇게 같을 수가 있는가’며 소리치기도 했습니다.

무릇 忠定公 權橃의 學術과 名節은 위로는 훌륭한 임금의 조상과 그 정신을 계승한 후손들의 은덕과 예우를 만남으로써 저렇게 두드러질 수 있었던 것이며, 아래로는 明德碩輔들의 칭송을 받음으로써 그렇게 지극할 수 있었던 것입니다. 그렇지만 우리 전하께서는 오직 난감하고도 신중하신 생각으로 아랫사람들의 公議를 들으려고 하시는 것입니다. 저희들은 진성 聖上의 의도가 어디에 있는지를 살펴서 알고 있습니다. 그래서 陞廡의 결정에 지극히 신중해야 한다며 다시 다른 날을 기다려왔던 것입니다. 이제 저희들은 죽을 죄를 저지르는 것이라는 사실을 알면서도 그렇게 무작정 기다려서는 안 된다고 생각했습니다. 무릇 己卯士禍와 乙巳士禍가 일어났을 때 善類의 宗主가 된 사람은 바로 文正公 趙光祖와 文元公 李彦迪 兩賢이었습니다. 그들은 권벌과 道義의 교유를 맺고 있었을 뿐만 아니라 出處義理에 있어서도 서로 부합되면 면이 있었습니다. 또 엎드려 보건대 正祖가 직접 지은 『近思錄』의 序文 가운데에도 특별히 李滉과 함께 권벌을 幷稱하고 있습니다. 이 조광조·이언적·이황·권벌의 四賢을 돌이켜보면 같은 시기에 살면서 같은 덕을 쌓았고, 모두가 一代의 宗師가 되어 후세사람들에 의해 존숭되었다는 점에서 전혀 다를 바가 없습니다. 그런데도 三賢은 이미 文廟에 배향되었지만, 권벌의 문묘종사만은 지금까지 수백 년이 흐르는 동안 이루어지지 못하고 있는 것입니다.

盛典이 이지러져 사라지고 公議가 탄식하고 답답해지는 양상이 극한에 달하게 되었습니다. 당연히 종사해야 할 사람은 종사해야 합니다. 지극히 신중해야 하기에는 너무 세월이 오래 지났습니다. (권벌을 문묘에 종사해야 한다는)논의를 바꾸기가 어려우시다면 宋代의 楊時·羅從彦·李侗과 우리나라의 文正公 金麟厚가 모두 몇세대가 지난 뒤에 뒤늦게나마 앞자리에 配享된 경우를 살피셔야 합니다. 이러한 사례는 이미 앞서 영남유생들의 상소에서 인용하면서 논증을 했던 것입니다. 엎드려 보건대 하물며 聖明께서 즉위한 다음 유교가 크게 밝아짐으로써 학문에 종사할 경우 觀感의 마땅한 자질을 얻도록 하고 널리 德化를 펴고자 할 경우 새로운 생각을 더욱 빨리 갖도록 하게 되었습니다. 이러한 양상은 역대의 왕들께서는 장려하지 않았던 것으로 마치 오늘을 기다렸던 듯합니다.

저희들은 모두 지위도 보잘 것 없을 뿐만 아니라 학문도 제대로 배우지 못해 추하고 외람된 유생의 대열에 있는 자들입니다. 그렇지만 오랫동안 나라에서 인재를 교육하는 감화를 입으면서 모든 사람들로부터 존경받을 수 있는 방안을 생각해왔고 스스로 인간으로서의 도리를 다하기를 좋아한다는 판단을 해왔습니다. 이에 감히 온 나라의 公共의 言論이라 주장하고 先賢들이 높이기를 힘썼던 禮를 들먹이면서 서로 고함을 지르며 지엄한 대궐을 모독하게 되었습니다. 엎드려 바라옵건대 聖明께서는 하루 빨리 몸을 높여 귀를 크게 열고 몸을 낮추어 눈을 아래로 하면서 미미한 존재들의 정성도 부각할 수 있도록 해주십시오. 그리하여 특별히 先正臣 文定公 權橃의 문묘종사 청원을 허락하신다면 국가의 대단한 행운이자 斯文의 크나큰 행운이 될 것입니다. 하늘과 성황을 우러르면서 격정과 두려운 마음을 이기지 못하여 죽음을 무릅쓰고 말씀을 올립니다. 癸丑(1853:철종4) 五月 日

[이 번역문은 필자가 번역한 것이 아니라, 『만 사람의 뜻은 천하의 뜻, 만인소』(한국국학진흥원 유교문화박물관, 2007)에 실린 것을 옮긴 것임을 밝힌다.]

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『嶺南學派의 形成과 展開』, 李樹健, 一朝閣, 1995

『만 사람의 뜻은 천하의 뜻, 만인소』, 김형수, 한국국학진흥원 유교문화박물관, 2007

이병훈,이수환